Ein Hohes B für die Primadonna

Die 2. Fassung von Georg Friedrich Händels Radamisto

Ivana Rentsch

Read the English version of this entry here.

SUB Hamburg

Auf dieser Doppelseite aus dem III. Akt von Georg Friedrich Händels Radamisto präsentiert sich die englische Operngeschichte des frühen 18. Jahrhunderts wie unter einem Brennglas. Sie bietet Einblick in die musikalische Praxis der legendären Royal Academy of Music im Londoner King’s Theatre, die längst verklungen ist und deren Fragmente sich nur noch in dieser Partitur materialisieren. Es handelt sich um eine Abschrift, die Händel 1728 gemeinsam mit seinem Kopisten John Christopher Smith erstellte, als es darum ging, den bereits 1720 komponierten Radamisto für die Wiederaufnahme neu einzurichten. Wie es die Bezeichnung als Direktionspartitur nahelegt, nutzte Händel die Noten für das Dirigat der Aufführungen, die er zeittypisch vom Cembalo aus leitete. Aufgrund der Bestimmung der Abschrift als reines Gebrauchsmaterial dokumentiert jeder Eingriff in das Notenbild eine aufführungspraktische Notwendigkeit. Mit anderen Worten: Anhand der Korrekturen lassen sich künstlerische Entscheidungen erkennen, die erst kurz vor oder während der Proben getroffen wurden.

Dies betrifft auf der ausgestellten Doppelseite gleich mehrere Stellen: Auf der linken Seite (Folio 20 verso) findet sich in den letzten drei Takten des Rezitativs oben eine durchgehende Korrektur der Gesangs- sowie der Generalbassstimme. Augenfällig ist zudem der durchgestrichene Beginn der anschließenden Arie „Barbaro partito“, wohingegen erst auf den zweiten Blick ersichtlich wird, dass gleich mehrere Seiten, die zweifellos die Fortsetzung des getilgten Arienanfangs enthielten, herausgeschnitten wurden. Stattdessen findet sich nun auf der rechten Seite (Folio 21 recto) die Niederschrift der exakt gleichen Arie „Barbaro partito“, jetzt aber statt in A-Dur neu in B-Dur. Dass Händel die Tonart der Arie änderte, erklärt rückblickend die Korrekturen auf der linken Seite, musste doch ein Rezitativ notwendigerweise in die Tonart der direkt anschließenden Arie münden. In diesem Fall war einiges Geschick erforderlich. Obwohl die Grundtöne von B-Dur und A-Dur nur einen halben Ton voneinander entfernt sind, liegen sie harmonisch weit auseinander. Die tiefgreifenden musikalischen Korrekturen in den letzten drei Takten des Rezitativs (Folio 20 verso) sind genau darauf zurückzuführen.

Geral Coke Handel Collection, Foundling Museum

Die Frage liegt auf der Hand: Warum machte sich Händel überhaupt die Mühe, eine ansonsten unverändert beibehaltene Arie um einen halben Ton zu transponieren, obwohl sie 1720 ja bereits in A-Dur erfolgreich über dieselbe Bühne gegangen war? Es zeigt sich darin eine gegenüber dem heutigen Verständnis deutlich andere Gewichtung vom Willen des Komponisten einerseits und vom Stellenwert der Aufführungspraxis andererseits. Weit entfernt von der aktuell eingeforderten „Texttreue“ diente die Opernpartitur als Grundlage für eine Realisierung, die je nach Rahmenbedingungen nahezu beliebig verändert werden konnte. Ausschlaggebend für den künstlerischen Standard der Royal Academy of Music waren denn auch nicht in erster Linie die Komponisten, sondern die Sängerinnen und Sänger. Daran vermochte selbst der europaweit berühmte Händel nichts zu ändern. Ganz im Gegenteil: Bedingt durch den illustren Trägerkreis des Opernunternehmens mit George I. als Schirmherrn, waren die künstlerischen – sprich: sängerischen – Ansprüche exorbitant.

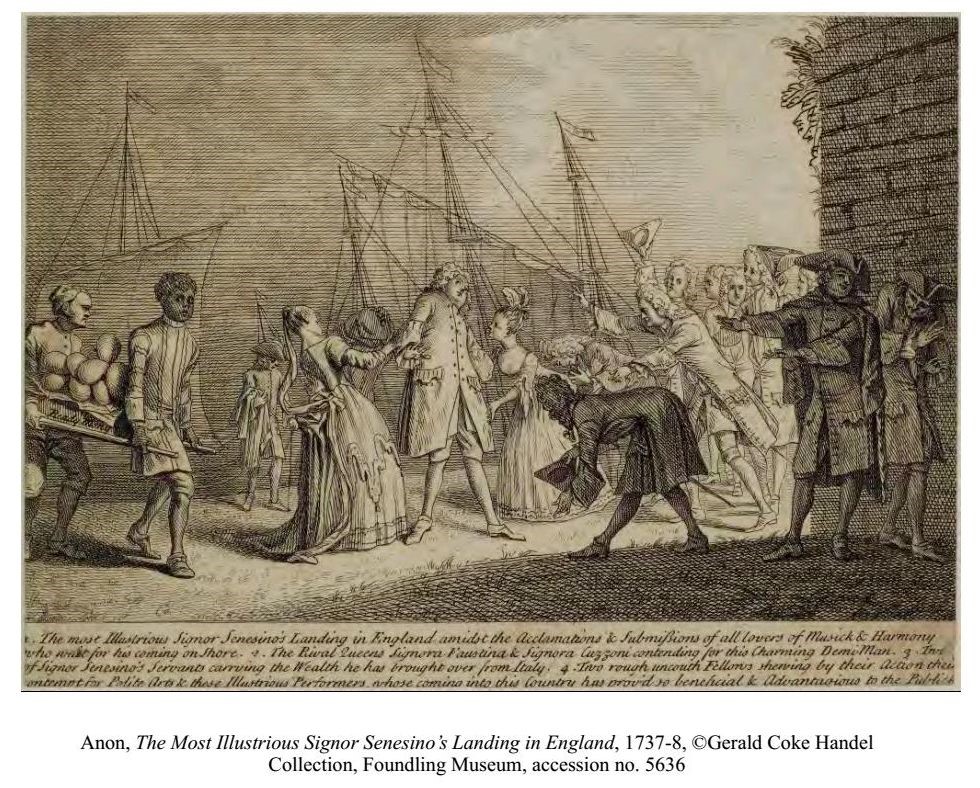

Für den geradezu aberwitzigen Kult, der europaweit um Kastraten und Primadonnen betrieben wurde, bildete London und damit die von Händel mitverwaltete Royal Academy of Music eines der wichtigsten Zentren. Es mussten schier astronomische Mittel aufgebracht werden, um 1720 den Kastraten Senesino, 1723 die Sopranistin Francesca Cuzzoni und 1726 auch noch die Sopranistin Faustina Bordoni zu engagieren. Das Starensemble war von eminenter Berühmtheit und immerwährender Gesprächsstoff in Gesellschaft und Presse, wovon nicht zuletzt eine Fülle an überlieferten Karikaturen zeugt. Die Quellen lassen darauf schließen, dass sich der Umgang mit den Gefeierten auch für Händel ausgesprochen schwierig gestaltete: Sobald einer von ihnen verärgert war und nicht auftreten mochte, musste die Vorstellung abgesagt werden. Dokumentiert ist etwa für Cuzzoni, dass sie, als sie sich weigerte, in Ottone die Arie „Falsa imagine“ zu singen, von Händel als regelrechte Teufelin („veritable Diablesse“) beschimpft wurde, mit dem Nachtrag, dass er selbst aber der Chef der Teufel sei („je suis Beelzebub le Chéf des Diables“). Ungeachtet der hübschen Anekdote war Händel freilich den Forderungen seiner Stars weitgehend ausgeliefert.

SUB Hamburg

Cuzzoni sang 1728 in Radamisto die Rolle der Polisenna und damit auch die Arie „Barbaro partito“. Die aus ästhetischen Gründen unnötige Transposition nach B-Dur in der Direktionspartitur von 1728 findet darin ihre Erklärung: Das hohe B – Cuzzonis Spitzenton – hätte sie in dem originalen A-Dur nicht ausspielen können. Dass sie darauf bestand, liegt nahe, zumal ihre nicht minder berühmte Rivalin Faustina Bordoni, die „nur“ mit dem hohen A brillieren konnte, als Zenobia ebenfalls auf der Bühne stand. Händels eigene Meinung spielte hierbei keine Rolle: Gegenüber den beiden „Rival Queens“ war auch der berühmteste Komponist nur ausführender Gehilfe.