Recycling und Personalisierung

Ein christliches Gebetbuch im späten 15. Jahrhundert

Anja Peters

Read the English version of this entry here.

SUB Hamburg

Bei der kleinen Handschrift handelt es sich um ein lateinisches Psalterium, eine im Mittelalter sehr verbreitete Buchgattung. Es enthält im Hauptteil die 150 biblischen Psalmen, sowie vorangestellt einen Kalender und ab fol. 142r verschiedene Lobgesänge und Gebete. Psalterien wurden sowohl im Gottesdienst als auch in der privaten Andacht verwendet. Im monastischen Alltag wurden die Psalmen zu den sieben Gebetsstunden rezitiert und der gesamte Psalter innerhalb einer Woche vollständig durchgebetet, sodass ihn schon Klosterschüler und Novizen rasch auswendig lernten. Das handliche, nur etwa postkartengroße Format dieses speziellen Psalteriums spricht für einen Gebrauch als persönliches Gebetbuch.

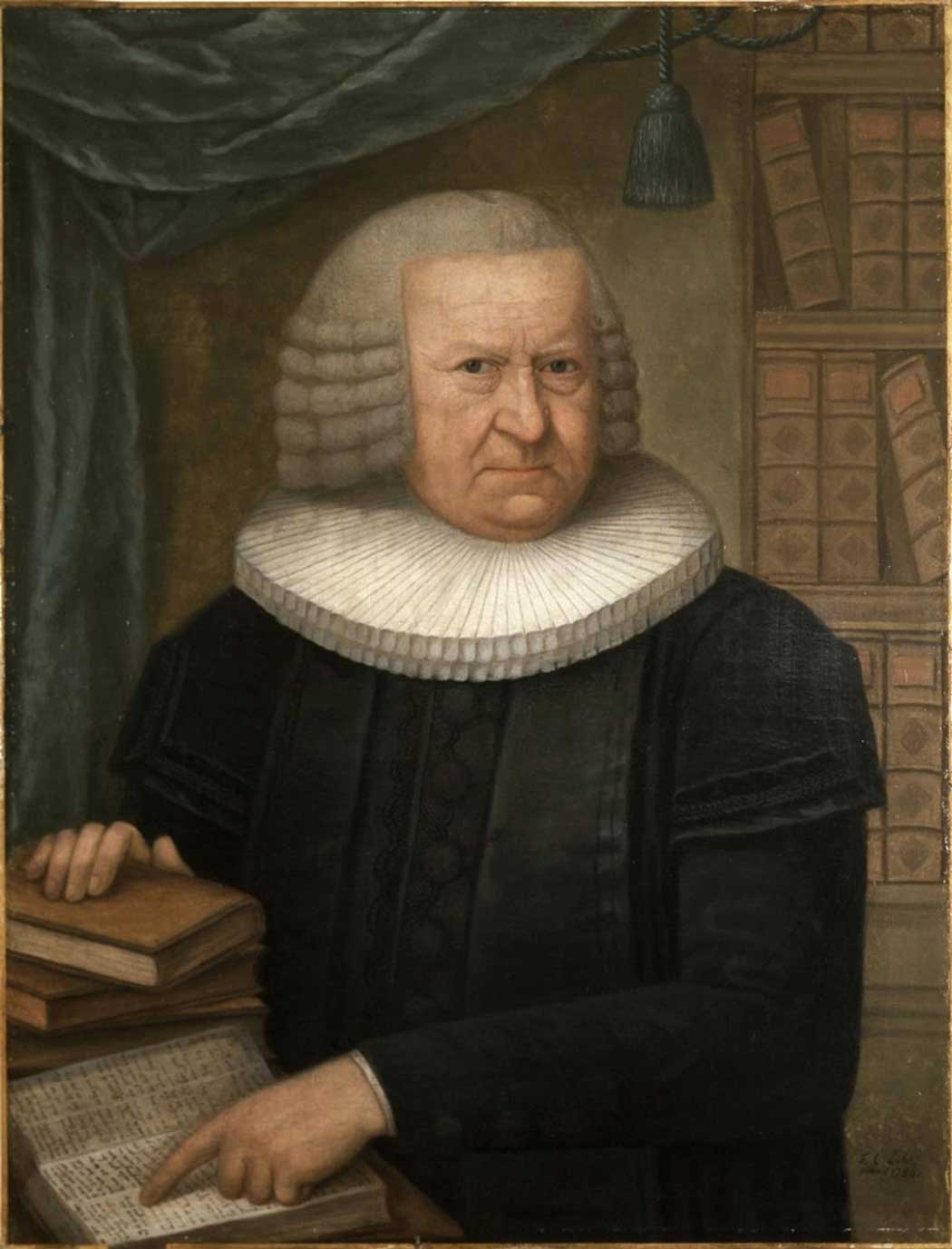

Das Psalterium kam mit der Bibelsammlung des Hamburger Hauptpastors Johann Melchior Goeze (1717–1786) in die damalige Stadtbibliothek Hamburg. Entstanden ist es im 13. Jahrhundert vermutlich im thüringisch-sächsischen Raum. Es gelangte in das Zisterzienserinnenkloster Medingen in Niedersachsen, wo es im späten 15. Jahrhundert auf verschiedene Arten und Weisen umgearbeitet wurde, um das zu diesem Zeitpunkt bereits etwa 200 Jahre alte Buch den Ansprüchen und dem Geschmack einer neuen Besitzerin anzupassen.

Zu diesem Zweck wurden Inhalte, die nicht zu den Bräuchen in Medingen passten, entfernt und ausgetauscht, so zum Beispiel das Kalendarium. Dort waren in einer Übersicht des Jahres die wichtigsten Feste und Feiertage verzeichnet, wobei deren Auswahl sich je nach Region, Orden und Kloster stark unterscheiden konnte. Das neue Kalendarium des Psalteriums enthielt die Feiertage, die für die neue Eigentümerin und ihr Kloster relevant waren. Die Allerheiligenlitanei ab fol. 154v wurde ebenfalls bearbeitet und zu großen Teilen völlig neu geschrieben, um sie an andere Heilige zu adressieren, und die anschließenden letzten zwei Lagen des Buches mit verschiedenen Gebetstexten wurden neu hinzugefügt. Auch auf der Ebene des Buchschmuckes fanden Eingriffe statt. Bei der Entfernung des alten Kalendariums wurde darauf geachtet, zwei goldverzierte Miniaturen der Verkündigung und der Geburt Christi zu bewahren, die mit den Kalenderblättern verbunden waren (fol. 1v, 2r). Sie wurden mit dekorativen Stichen in rotem und grünem Garn sorgsam an die Blätter des neuen Kalendariums wieder angenäht. Dazu wurden auch zwei neue Miniaturen eingefügt: Ein Blatt mit einer Kreuzigungsdarstellung aus Süddeutschland sowie eine Zeichnung des Evangelisten Johannes, vor dem eine kleine Nonne in Medinger Tracht kniet und ihn bittet: „ora pro me“ – bete für mich (fol. 9v, 10r). Mit einem solchen charakteristischen spitzen Schleier wurde auch die erste Äbtissin von Medingen, Margaretha Puffen (1452–1513), auf ihrer Grabplatte dargestellt. Es ist gut möglich, dass diese Zeichnung von der Besitzerin des Psalteriums selbst angefertigt wurde und dass es sich bei der kleinen Nonne um eine Selbstdarstellung mit ihrem Schutzpatron handelt. Vielleicht hat sie das Blatt auch von einer befreundeten Ordensschwester aus einem der benachbarten Klöster erhalten. Für die sechs sogenannten Heideklöster Medingen, Wienhausen, Isenhagen, Ebstorf, Walsrode und Lüne ist für die Zeit ab dem späten 15. Jahrhundert infolge der Klosterreformen ein reger Austausch von Briefen, Büchern, Andachtsblättern und Handarbeiten belegt.

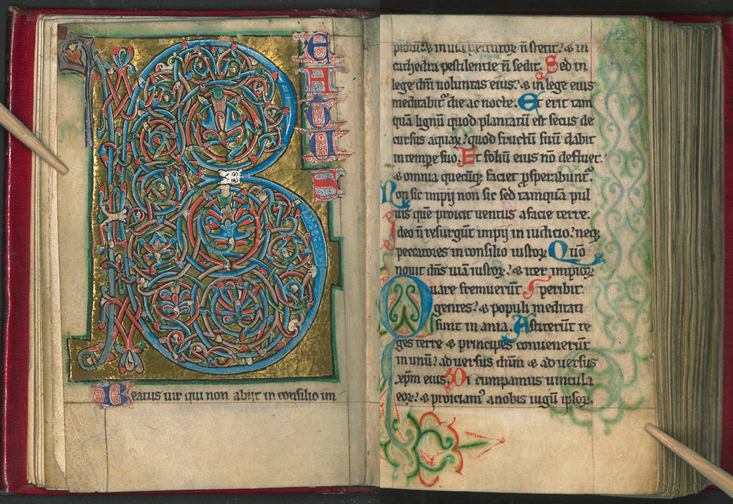

Auf den Seiten des Psalteriums findet sich außerdem eine ganz besondere Form der Bearbeitung: es wurden sorgsam einige kleine Fragmente aus anderen Handschriften eingeklebt. Es handelt sich um verschiedene Arten von verzierten Initialen, die sich in ihrem Stil deutlich von denen des Psalteriums unterscheiden. Mehrfarbige, mit Ranken geschmückte und goldverzierte Initialen, sowie kleinere, rot-blaue Lombarden wurden vorsichtig aus ihren ursprünglichen Handschriften ausgeschnitten und an passender Stelle über bereits vorhandene Initialen zu Beginn einzelner Psalmen und in den Psalmentext geklebt. Es ist zu vermuten, dass diese Überklebungen nicht zufällig verstreut waren. Sie könnten Psalmen und Verse, die der Besitzerin wichtig waren, besonders hervorgehoben haben. Einige Fragmente gotischer Ranken, die zu den eingeklebten Initialen passen, wurden außerdem an drei der zehn großen, reich ausgeschmückten Initialen der Teilungspsalmen angebracht – vielleicht zur reinen Zierde, vielleicht auch als Ausbesserung der älteren und teilweise abgeriebenen Initialen. Die ganzseitige Initiale, welche den ersten Psalm einleitet, wurde sowohl mit Ranken, als auch mit abwechselnd roten und blauen Lombarden besetzt, die das Anfangswort des Psalms, „Beatus“ („selig“), bilden (fol. 11v).

Die Umarbeitung des Psalteriums steht im Kontext der Klosterreform, welche Medingen und die umliegenden Klöster in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erreichte und die mit der Zeit verweltlichte Lebensweise in den Klöstern wieder zu den monastischen Grundprinzipien zurückführen sollte. Infolge der Reform wurden viele alte liturgische Werke außer Gebrauch genommen und zerschnitten, um das Pergament für neue Bücher wiederzuverwenden. Die eingeklebten Initialen könnten aus einer solchen ausgemusterten Handschrift ausgeschnitten und als Dekorationen recycelt worden sein.

Cod. in scrin. 149 ist ein altes Psalterium, das auf inhaltlicher und ästhetischer Ebene auf die Vorlieben und Bedürfnisse einer oder mehrerer neuer Eigentümerinnen zugeschnitten wurde. Das macht es zu einem sehr persönlichen Objekt, das mit einer genauen Erschließung seiner Bearbeitungsspuren das Potential hat, viel über seine Benutzerinnen und das Leben im Kloster zu verraten.