"Hier geht es um den vorst!"

Eine frühmittelalterliche Rechtssammlung

Philippe Depreux

Read the English version of this entry here.

SUB Hamburg

Im frühmittelalterlichen Westeuropa herrschte Vielfalt in Bezug auf das Recht: Damals galt noch nicht dasselbe Recht für alle in allen Teilen eines Königreiches, sondern der rechtliche Status einer Person hing von ihrer Herkunft ab. Das heißt, dass ein Franke oder ein Sachse, die am gleichen Ort wohnten, nicht unbedingt demselben Recht unterlagen: Vor Gericht wurde über das Anliegen eines Franken entsprechend der in der frühen Merowingerzeit (spätes 5. Jahrhundert – frühes 6. Jahrhundert) verfassten Lex Salica geurteilt; dagegen konnte ein Sachse sich auf das unter Karl dem Großen (768–814), dem Sieger über die sächsischen Völker, festgelegte sächsische Recht berufen. Deswegen mussten verschiedene Rechtstexte, im Fachjargon Leges genannt, regelmäßig kopiert und gegebenfalls aktualisiert werden, wie beispielsweise die Lex Salica, die in verschiedenen Fassungen überliefert ist, die die Anpassungen des fränkischen Rechts an die neuen gesellschaftlichen und sozialen Umstände bis in das frühe 9. Jahrhundert dokumentieren. So stellte man sicher, dass ein Richter sein Urteil adäquat fällen konnte.

Neben diesen konkurrierenden Rechten hatte das römische Recht nicht an Geltung verloren: Bis ins späte 11. Jahrhundert, als der Corpus iuris civilis Kaiser Justinians (527–565) im Westen an Bedeutung gewann, wurde das römische Recht vor allem in der Gestalt des im Jahr 438 veröffentlichten Codex Theodosianus und seiner Varianten (zum Beispiel das Breviarium des Westgotenkönigs Alarichs II. im frühen 6. Jahrhundert) bekannt und immer wieder kopiert. Die Kirche, deren Gesetzgebung – kanonisches Recht genannt – auf römischem Recht ruht, spielte für den Erhalt der römischen Rechtspraxis eine wesentliche Rolle. Zusätzlich zu diesen verschiedenen Rechtstexten galten auch die vom König erlassenen Bestimmungen, die meistens anlässlich einer Reichsversammlung beraten und öffentlich bekannt gemacht wurden. Manche dieser Beschlüsse und Anweisungen nahmen die Form eines offiziellen Schreibens an, wie beispielsweise die allgemeine Ermahnung (Admonitio generalis) Karls des Großen aus dem Jahr 789; viele Bestimmungen aber wurden schlicht in mehr oder weniger ausführlich verfassten Artikeln (manchmal nur als Tagesordnungspunkte) redigiert und überliefert – aus dieser Form erhalten sie ihren Namen: „Kapitularien“, denn das sind in knappen Absätzen (capitula) gefasste Rechtstexte.

Bibliothèque nationale de France

Solche Kapitularien hatten – je nach Sachverhalt – eine allgemeine oder eine zeitbegrenzte beziehungsweise raumbegrenzte Gültigkeit. Ihre Überlieferung ist vielfältig: Sie konnten einzeln oder in kleineren Sammlungen überliefert werden, mit anderen Rechtstexten oder mit Schriften anderer Gattung. Ähnlich wie in spätrömischer Zeit wurde auch in der Karolingerzeit das vom König promulgierte Recht gesammelt und gebündelt überliefert. Dies war das Unterfangen eines Abts aus der heutigen Normandie, der unter Ludwig dem Frommen (814–840) die Kapitularien des damaligen Kaisers und seines Vaters und Vorgängers, Karls des Großen, in eine aus vier Büchern bestehende Sammlung ordnete: die Kapitulariensammlung des Ansegis, die so gut wie sofort als offizielles Gesetzbuch aufgenommen wurde.

Stiftsbibliothek St. Gallen

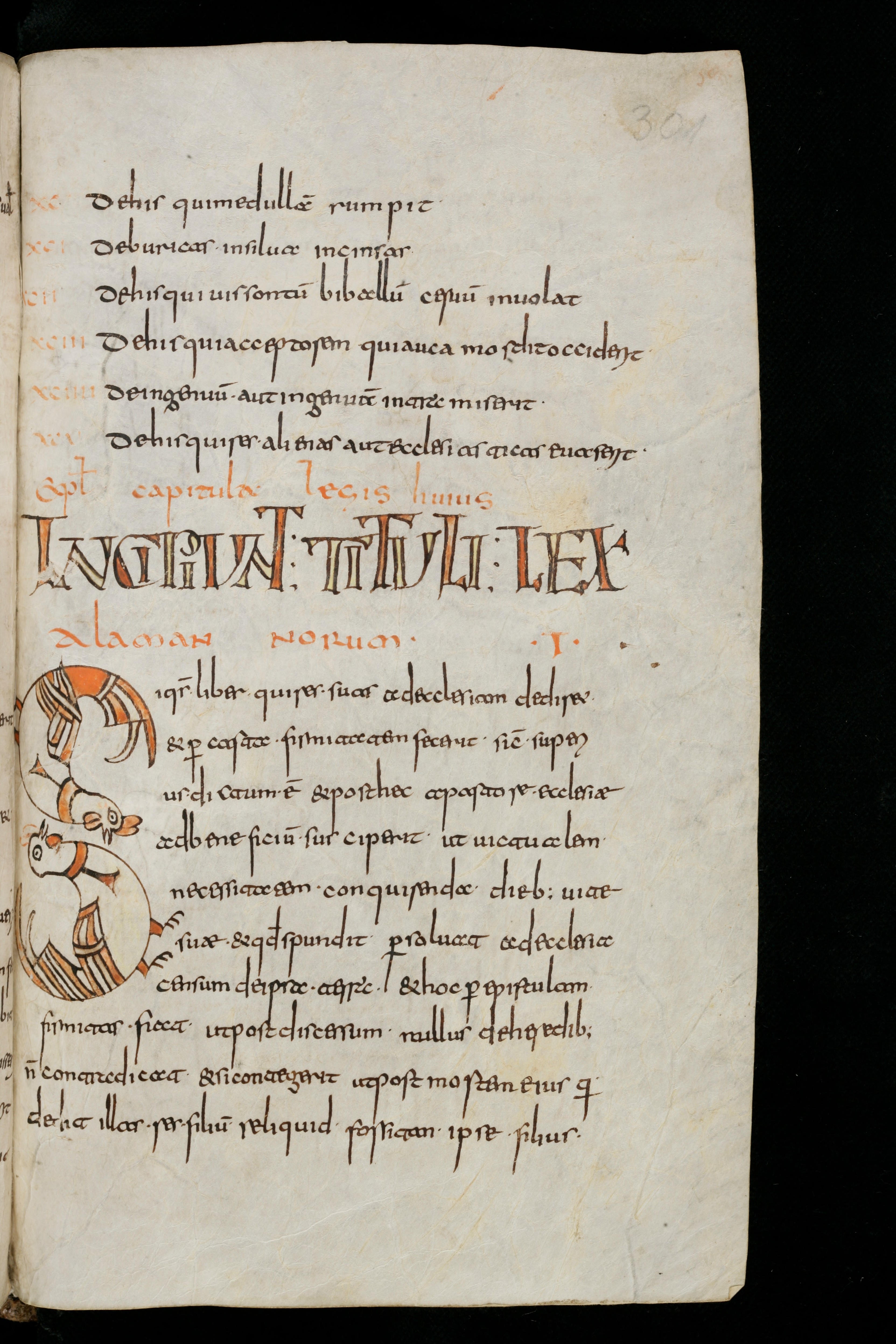

Die Hamburger Handschrift Cod. in scrin. 141a (so genannt, weil sie früher „im Schrank“ aufbewahrt wurde) dokumentiert diese rechtliche Vielfalt. Sie wurde in der 2. Hälfte des 9. Jahrhundert im östlichen Frankenreich geschrieben: Sie entstand entweder in Corvey, wo sie sich im Mittelalter befand, wie aus einem spätmittelalterlichen Besitzvermerk der Abtei zu entnehmen ist, oder – von der Paläographie ausgehend – wohl eher in Fulda. Wie viele Rechtssammlungen aus der Karolingerzeit enthält sie nicht nur die Kapitulariensammlung des Ansegis und einige Kapitularien aus dem Jahr 829, sondern auch verschiedene Leges: zwei fränkische Gesetzbücher (Lex Salica sowie die Lex Ribuaria) und ein alemannisches Gesetzbuch (Lex Alamannorum). Im 10. Jahrhundert fügte ein späterer Schreiber weitere Texte hinzu: Nach den Kapitularien – auf den letzten, unbeschriebenen Seiten des aus vier Blättern bestehenden Hefts (quaternio genannt) – kopierte er einige Bestimmungen aus einer Sammlung des kanonischen Rechts (der Collectio canonum Dacheriana) und – ganz am Ende des Kodex – einen Brief Papst Gregors des Großen (†604).

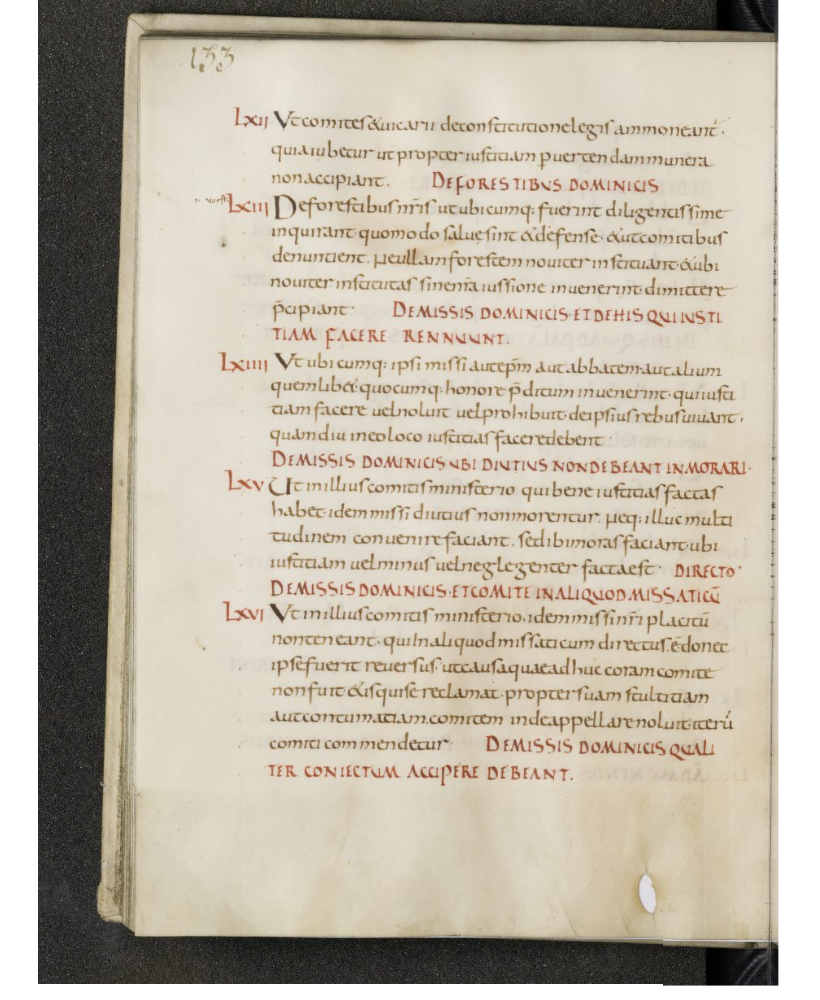

Diese sehr sorgfältig in einer schönen karolingischen Minuskel geschriebene Handschrift, wo die Gliederung durch Rubriken (wie üblich mit roter Tinte) klar hervorgehoben wird, enthält kaum Gebrauchsspuren. Jedoch weist sie auf eine Benutzung durch einen Menschen, der möglicherweise eine Stelle leichter ausfindig machen wollte: Im späten 9. Jahrhundert wurden einige althochdeutsche Glossen eingetragen – so zum Beispiel am Rand von Buch IV, c. 63 der Kapitulariensammlung des Ansegis: Dort geht es um die Verfügung Ludwigs des Frommen, dass der Bestand aller Wälder, die den Sonderstatus eines Königsforstes genießen, unversehrt bleibe. Damit der Benutzer der Handschrift diese eine Stelle schneller auffinden könne, wurde vermerkt: Hier handelt es sich um den Forst – i(d est) vorst!