Gottes Wort für die Hand

Zweck und Bedeutung der Miniaturkorane

Cornelius Berthold

Read the English version of this entry here.

SUB Hamburg

Wenn die Hauptfunktion eines Buches darin besteht, aufgeschlagen und gelesen zu werden, dann scheint dieses Koranmanuskript auffällig ungeeignet dazu. Zunächst ist es aufgrund seiner geringen Größe (8 × 7,6 × 1,8 cm) schwierig zu halten, dann fehlen die unteren Ecken, an denen man ein aufgeschlagenes Buch typischerweise mit den Daumen hält (historische nahöstliche Handschriften sind dort oft am meisten verschmutzt). Die kleine Schrift ist zwar lesbar, aber nicht gerade augenfreundlich. Form und Größe dieses Kodex legen viel mehr andere Gebrauchsweisen nahe: Durch die rundliche Form wirkt das Objekt nicht nur wie ein Schmuckstück, sondern auch, als ob es geradezu in die Hand genommen werden wolle. Sein Inhalt, der Text des Korans, findet sich auch in zahllosen „normalen“ Manuskripten. Es ist hier also die äußere Erscheinung der Handschrift, die anzeigt, dass dieses Buch ungewöhnlich ist.

München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod.arab. 2558.

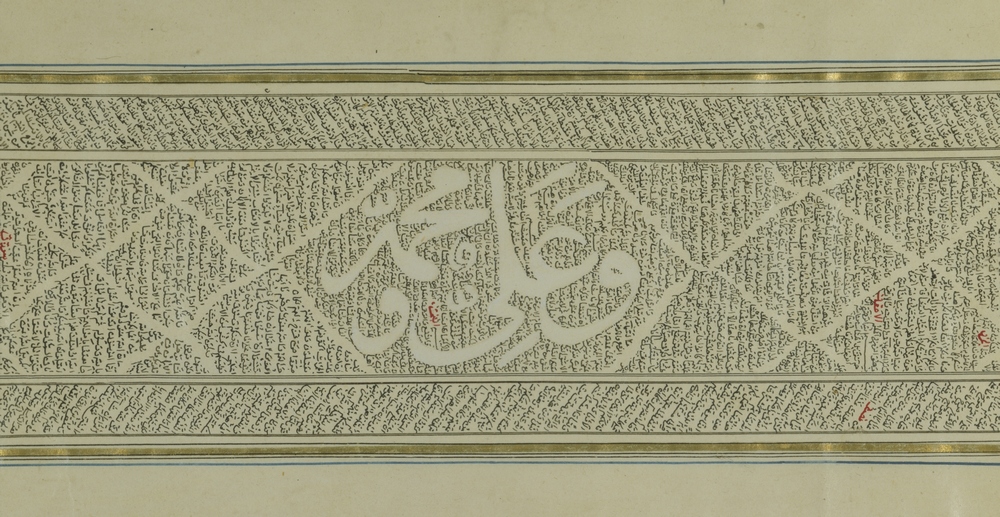

Ausgaben des Korans, die zum bequemen Lesen zu klein sind, sich dafür aber bequem transportieren oder sogar als Anhänger verwenden lassen, sind mindestens seit dem zehnten Jahrhundert belegt, dem vierten Jahrhundert islamischer Zeitrechnung. Es gibt sie als viereckige Kodizes im Hoch- und Querformat, in Rollenform und sogar auf Stoff geschrieben, der dann handlich zusammengefaltet werden konnte. Etwa seit dem 14. Jahrhundert gibt es die wohl bekannteste Variante, zu der auch das Hamburger Exemplar zählt, nämlich als Kodex in der Form eines oktogonalen Prismas. Die typische Blatthöhe in dieser Gruppe von Koranhandschriften liegt bei drei bis sechs Zentimetern, woraus ersichtlich ist, dass Codex in scrin. 199 ein relativ großer Vertreter seiner Art ist. Einige dieser Manuskripte sind zusammen mit passenden Ledertaschen oder Metallschatullen erhalten, die das heilige Buch der Muslime vor Verschmutzung schützen und gleichzeitig das Tragen am Körper ermöglichen. Einer der wenigen arabischen Begriffe für diese Art Koran, muṣḥaf ḥamāʾilī, kann passenderweise als „Amulettkoran“ oder „Anhängerkoran“ übersetzt werden.

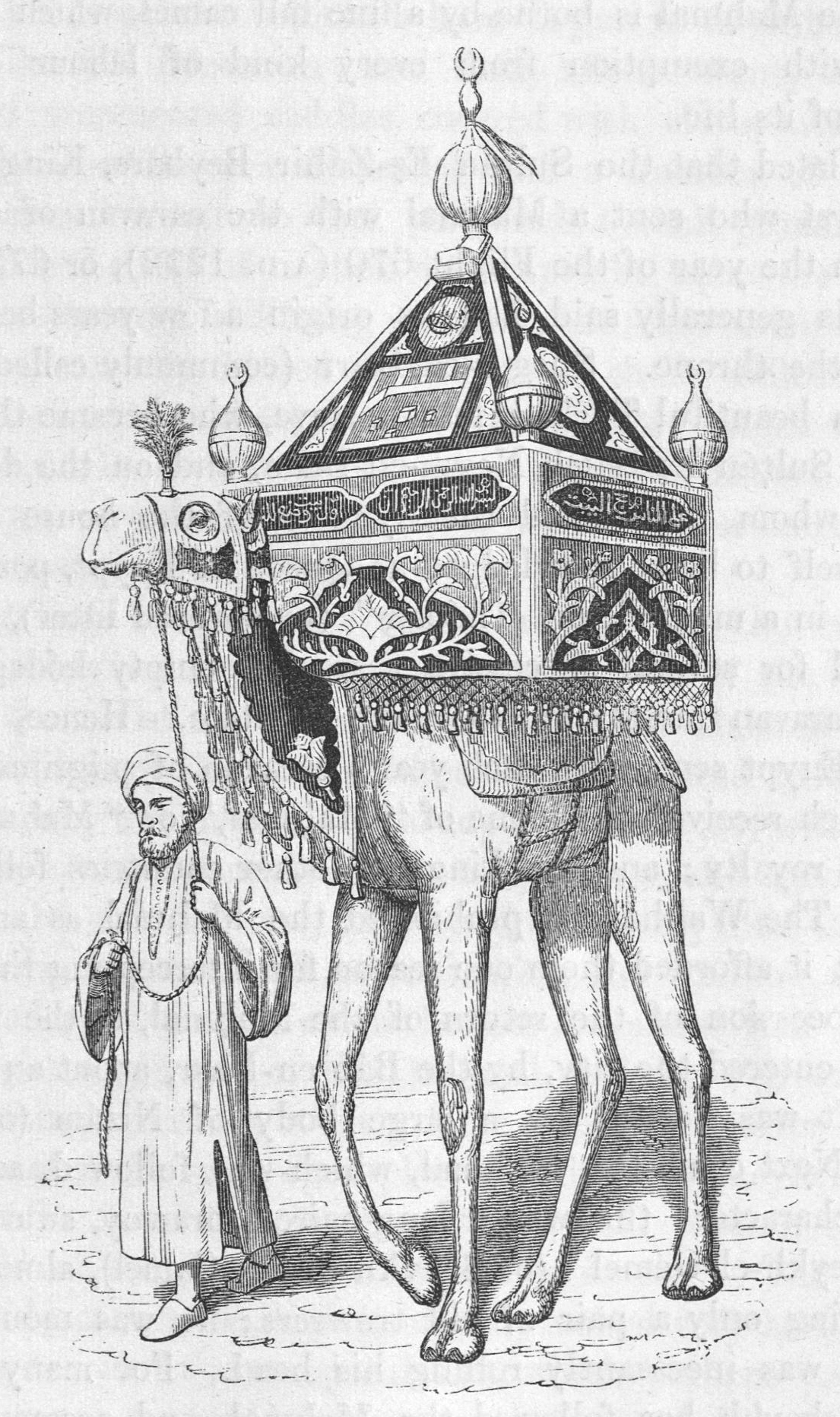

Tatsächlich berichten auch einige europäische und nahöstliche Zeitzeugen, dass diese Anhängerkorane wie Accessoires am Körper getragen wurden. Dabei dienten sie teils zum Lesen, teils als Amulette, die vor Unheil schützen sollten, aber wahrscheinlich auch, um dem Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu Gott zu entsprechen. Die Verbreitung von Anhängerkoranen fällt zeitlich ungefähr mit der des Sufismus in der islamischen Welt zusammen, in dem das Bestreben, dem Göttlichen nahe zu sein, eine zentrale Rolle spielt. Außerdem hat man Anhängerkorane an bestimmten Feldzeichen und ähnlichen repräsentativen Gegenständen befestigt, vor allem

im osmanischen Reich. Das hat dazu geführt, dass in der Forschung Miniaturkorane pauschal als „Fahnenkorane“ oder „Sancak-Korane“ (vom türkischen Wort für „Banner“) bezeichnet wurden, obwohl die meisten dieser Bücher vermutlich eher von Menschen getragen wurden. Ab dem 19. Jahrhundert wurden Miniaturkorane auch gedruckt, allerdings fast ausschließlich als rechteckige Kodizes. Sie sind heutzutage ein typisches Accessoire und werden beispielsweise an die Innenspiegel von Autos gehängt.

Auf einem Vorsatzblatt des Hamburger Exemplars findet sich der Name des niederländischen Pastors Willem Anslaer (Guilielmus Anslaer, 1633–1694), dessen Bücherbesitz 1696 in Amsterdam versteigert wurde. Cod. in scrinio 199, der sonst leider nicht datiert ist, muss in den 200 Jahren davor hergestellt worden sein, im Osmanischen Reich oder Iran. Der Einband ist bei der Restaurierung übrigens verkehrt herum angebracht worden. Die für nahöstliche Manuskripte typische „Klappe“, die den Buchblock auf jener der Bindung gegenüberliegenden Seite umschließt, ist eigentlich am Rückdeckel angebracht und müsste beim aufgeschla- genen Buch links liegen.

Die drei Amulettbehälter stammen vermutlich aus Iran oder Afghanistan aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Sie bestehen aus Silber und wurden in Niello-Technik verziert beziehungsweise mit Inschriften versehen, die einen schiitischen Entstehungskontext nahelegen. Obwohl ihre Formen an die Behältnisse für achteckige beziehungsweise rollenförmige Miniaturkorane erinnern, waren sie lediglich für mit religiösen Formeln beschriebene und zusammengefaltete Zettel gedacht, die als Schutzmittel am Körper getragen wurden. Dennoch müssen beide Praktiken, das Tragen von Amuletten und von Anhängerkoranen, als einander verwandt betrachtet werden.