Nr. 65

Ein Schlüssel zur Wirtschaft der frommen Stiftungen im Kaschgar der Jahrhundertwende

Die Erforschung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostturkestans (Xinjiang in der heutigen Volksrepublik China) ist mangels geordnetem Archivmaterial nur eingeschränkt möglich. Es gibt zwar viele historische Quellen auf Tschagataisch, der bis in die 1950er Jahre in dieser Region verbreiteten türkischen Literatursprache, sowie ab dem 18. Jahrhundert Dokumente in chinesischer Sprache der Regionalregierung, aber Dokumente, die die Wirtschaft aus der Sicht der muslimischen Mehrheit widerspiegeln, sind äußerst selten. In Berichten von Ausländern, die im frühen 20. Jahrhundert die Region bereisten, werden häufig fromme islamische Stiftungen (waqf) erwähnt. Ein waqf ist eine in der islamischen Welt weit verbreitete wirtschaftliche Einrichtung, die in der Regel aus einem Grundstück (oder einer anderen Form von Eigentum, wie etwa einem Geschäft) besteht, dessen Ertrag einer frommen Einrichtung oder Tätigkeit, beispielsweise einem Heiligtum, einer Schule, einer Suppenküche oder dem Kopieren des Korans zugutekommt. Fromme Stiftungen geben daher vielen Menschen Arbeit und spielen in ihren jeweiligen Umgebungen eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Trotzdem ist keine systematische Beschreibung der Aktivitäten dieser Stiftungen in irgendeinem Teil von Xinjiang aus der Zeit vor den 1930er Jahren bekannt. Wie sich inzwischen jedoch herausgestellt hat, hatte ein Schlüssel zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte dieser Region fast hundert Jahre lang in einem Schrank im Norden Schwedens gelegen.

Der Mai 2011 war ein Glücksmonat. Ich war gerade als Gast an der Universität Stockholm, die damals die Gunnar Jarring Central Eurasia Collection beherbergte, eine Bibliothek mit Reiseliteratur über Zentralasien und Druckschriften aus Kaschgar. Für meine Forschung zur Sozial- und Kulturgeschichte Ostturkestans von den 1970er bis zu den 1930er Jahren eröffnete sie völlig neue Möglichkeiten und ich ahnte, dass mir die Berichte schwedischer Missionare aus dieser Region erstmals Einblicke in das Alltagsleben in Kaschgar um die Jahrhundertwende geben würden, einer alten und bedeutenden Stadt im Südwesten von Xinjiang.

Eines Tages wurde ich auf eine Schriftrolle aufmerksam gemacht, die gerade erst in der Bibliothek eingetroffen war. Sie war auf Tschagataisch geschrieben und stammte angeblich aus Xinjiang. Es gab zwar eine ganze Reihe fachkundiger Turkologen dort, ich aber hatte mehr Erfahrung mit handschriftlichem Material, und die arabisch-persische Schrift des Textes war sehr ungewöhnlich. Würde ich ihn identifizieren können?

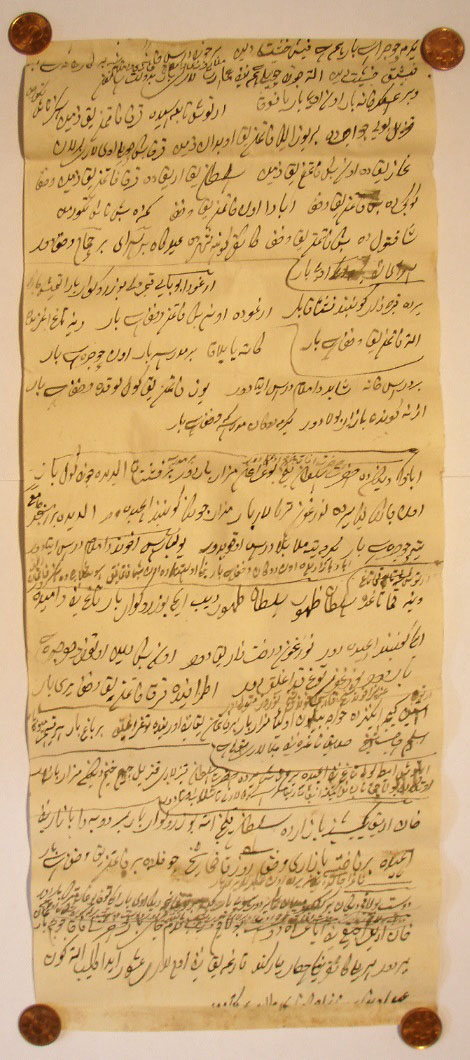

Die Schriftrolle bestand aus sieben Blättern spröden gelben Papiers, die jeweils etwa 20,5 cm breit und zwischen 20,5 und 30 cm hoch waren (siehe Abb. 1). In der Regel verbindet man mit dieser Art hochformatiger Rolle Aufzeichnungen und Dokumente über Grundbesitz, einschließlich Stiftungsurkunden für fromme Institutionen, sowie Genealogien und einige narrative Texte. Die Blätter waren vor ihrer Beschriftung aneinandergeklebt worden, doch einige hatten sich gelöst, wodurch Zeilen so zertrennt wurden, dass die obere Hälfte am Ende des einen Blattes und die untere Hälfte am Anfang des nächsten Blattes standen. Leider stellte sich heraus, dass die Schriftrolle unvollständig war. Nachdem wir die vorhandenen Blätter zu einer einzigen Rolle zusammengefügt hatten, war klar, dass der erste Teil ebenso fehlte wie jeder Text, anhand dessen wir das Dokument hätten einordnen können. Worum handelte es sich also?

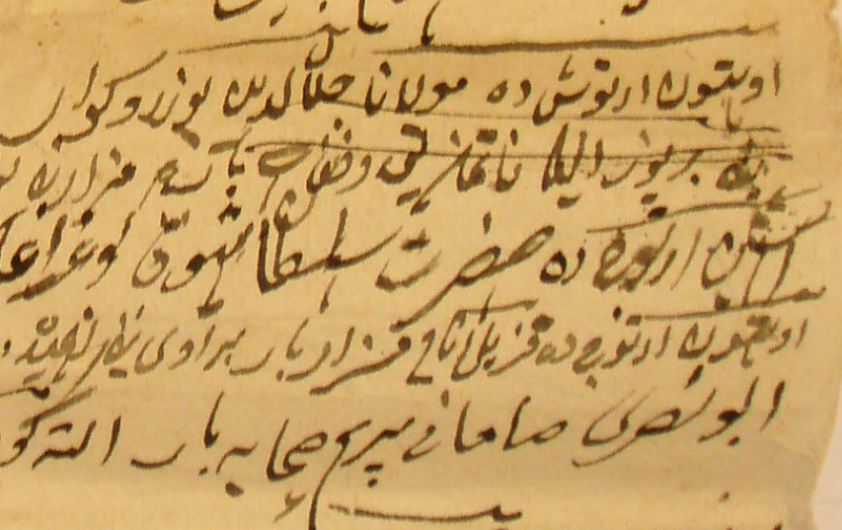

Was wir fanden, ließ sich nur schwer kategorisieren. Zuerst einmal war die paläographische Einordnung sehr schwierig. Bei der Schrift handelte es sich um Nastaʿlīq, eine in der iranischen Welt weit verbreitete Art der arabisch-persischen Schrift aus dem 14. Jahrhundert. Allerdings lag hier eine spezielle Form vor, die ich im Lauf der Jahre als die von Schreibern in Eile identifizierte. Bestimmte Buchstabengruppen werden in Kurzschrift geschrieben, so ist beispielsweise die Genitivendung -نينک -ning häufig als hingekritzelter Punkt für ein ﻨ [n] und als Schleife für das auslautende ک [g/k] geschrieben. Dennoch war ich begeistert: Mein noch ungeübtes Auge konnte Listen von Lehrern und Mullahs sowie Wörter wie madrasa (Schule), mazār (Heiligtum, Schrein) und waqf وقف (fromme Stiftung) ausmachen, deren Schreibweise aber ihre einheimische Aussprache widerspiegelte: wakhfa وخفە.

Das gelbe Papier wies darauf hin, dass das Schriftstück vom islamischen Gerichtshof in Kaschgar stammen könnte. Die meisten Dokumente dieser Region wurden auf rauem, dickem Khotan-Papier aus Maulbeerrinde verfasst, aber dieses hier war glatt und gleichmäßig gefärbt. Es glich dem Papier eines Handbuchs der Rechtsprechung und anderen Dokumenten dieses Gerichts, darunter auch Stiftungsurkunden. Vielmehr noch ähnelten die Blätter aber in Format und Qualität in Russland gefertigtem Papier, das Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Kaschgar in Umlauf war. Vielleicht verwendete das Gericht dieses Papier für amtliche Schreiben?

Das Datum um die Jahrhundertwende korrespondierte mit dem, was wir über die Ursprünge der Rolle herausgefunden hatten. Sie war von den Nachkommen Lars Erik Högbergs (1858–1924), eines der um die Jahrhundertwende führenden Missionare in Kaschgar, nach Stockholm geschickt worden. Als Högberg Ostturkestan 1915 verließ, brachte er sie zusammen mit anderen Materialien nach Schweden, hauptsächlich vermutlich um die Sprache zu studieren. Seitdem hatte sie in einem Schrank im Norden Schwedens gelegen – im Besitz seiner Familie, die schließlich entschied, sie zur Identifikation nach Stockholm zu schicken.

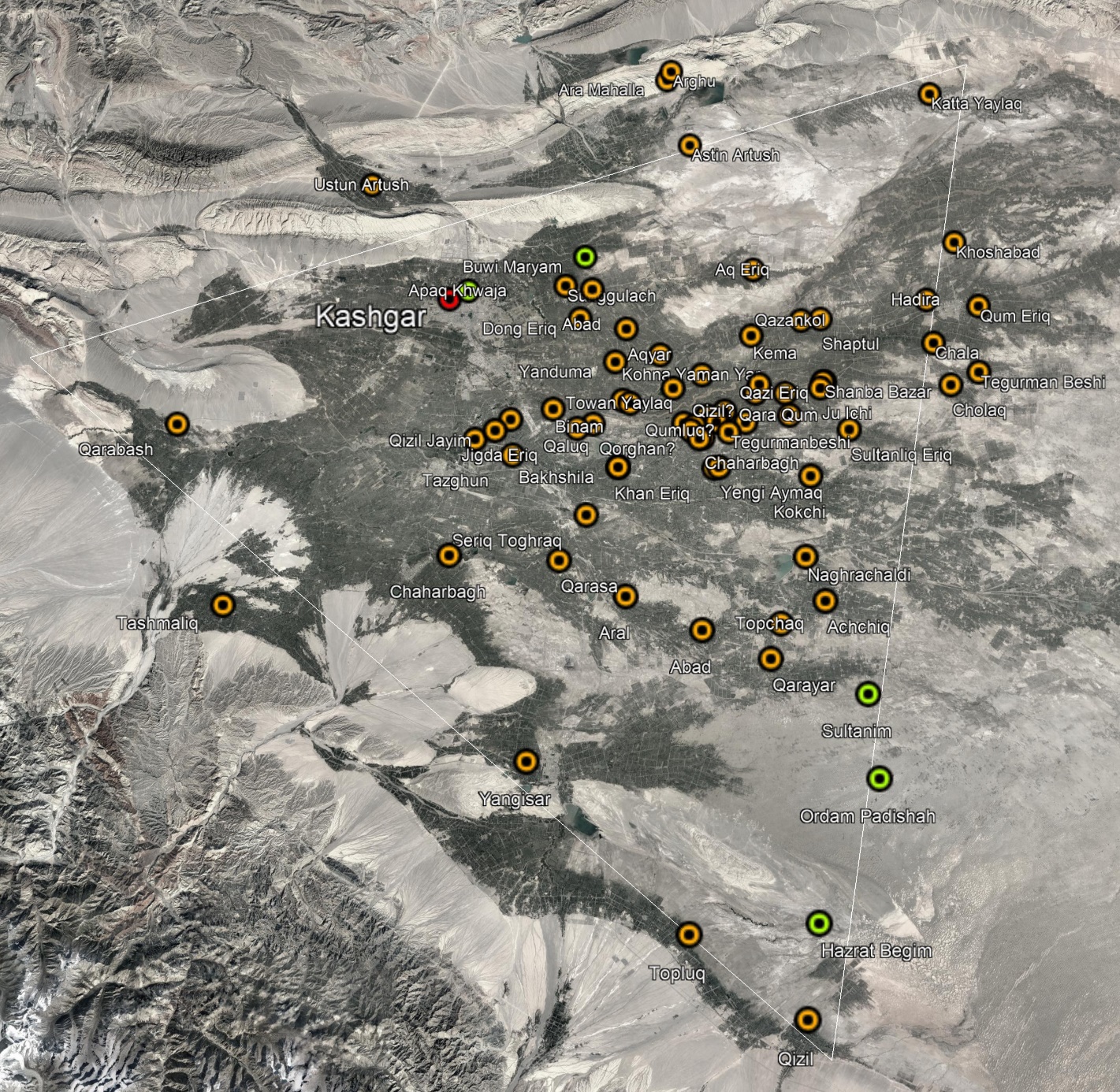

Offensichtlich hatte die Schriftrolle also etwas mit frommen Stiftungen und islamischem Recht zu tun. Aber wo? Und wann? Sie listet achtundvierzig fromme Stiftungen auf (siehe Abb. 2), von denen glücklicherweise einige groß und leicht zu identifizieren waren, wie die berühmten Heiligtümer des Āpāq Khwāja und des Ordam Padishah. Damit wurde klar, dass die Angaben der Rolle in das Gebiet von Kaschgar gehören.

Die meisten Ortsnamen auf der Rolle waren unklar. Auch in Rahile Dawuts sonst unentbehrlichem Handbuch waren die meisten der Heiligtümer nicht enthalten. Zum Glück aber sind viele auf den detaillierten Karten Aurel Steins von Xinjiang aus dem frühen 20. Jahrhundert von verzeichnet. Andere fand ich, indem ich mich durch Listen heutiger Verwaltungseinheiten wühlte oder Online-Karten Kilometer für Kilometer absuchte. Auf der Karte markieren die Namen ein dreieckiges Gebiet um Kaschgar herum, das sich auf jeder Seite über 130 km erstreckt (siehe Abb. 3). Ich vermute, dass die fehlende(n) erste(n) Seite(n) Informationen über fromme Stiftungen in Kaschgar selbst enthielten.

Wie sich herausstellte, listet die Rolle alle Besitztümer dieser Stiftungen genau auf. Sie reichten von riesig – das Ordam Padishah-Heiligtum besaß nach meinen Berechnungen verteilt über das Dreieck insgesamt 1.640 Hektar Land – bis zu winzig klein – der Stiftung des Khwāja Pahlawān Awliya-Heiligtums in der Nähe von Artush gehörte lediglich ein angrenzender ca. vier Hektar großer Obstgarten. Wir konnten nun erstmals fragen, welche wirtschaftliche Bedeutung diese Stiftungen besaßen, die manchmal Hunderte von Arbeitern beschäftigen, mit ebenso vielen Bauern, die das Land pachteten und bearbeiteten.

Viele Fragen bleiben vorerst offen. Eine Erwähnung des lokalen Herrschers Yaʿqūb Beg (1820–1877) ordnet die Schriftrolle zeitlich nach dessen Tod ein, aber wann ist sie tatsächlich entstanden? Warum war es notwendig, eine Liste der frommen Stiftungen aufzustellen? Deutet die grobe Handschrift der Liste darauf hin, dass es sich um einen Entwurf oder eine Reihe von Notizen handelt, aus denen später ein Dokument gefertigt werden sollte?

Die Rolle verzeichnet auch die Namen von Lehrern an Madrasas und die Anzahl ihrer Studenten und enthält verstreute Notizen darüber, wann manche Heiligtümer renoviert und wie dort Feste gefeiert wurden. Diese Details können dabei helfen, die Schriftrolle zeitlich, örtlich und in einen institutionellen Kontext einzuordnen, aber wir benötigen weitere Quellen, um vorläufige Schlussfolgerungen zu bestätigen. Ein Vergleich mit der Stiftungsurkunde für das Āpāq Khwāja-Heiligtum aus dem Jahr 1815 zeigt, dass die Informationen auf der Schriftrolle vermutlich direkt von diesen Urkunden stammen. Man kann sich also fragen, wie sehr sich die tatsächlichen Bedingungen bis zu dem Zeitpunkt verändert hatten, als die Rolle entstand. Andererseits lassen die geographischen Angaben auf der Rolle vermuten, dass der Schreiber die Details auf der Reise von Ort zu Ort niederschrieb. Wie viele dieser Daten basieren auf eigener Bestandsaufnahme?

Das Regionale Archiv von Kaschgar wäre bei der Beantwortung vieler der noch verbleibenden Fragen sicher hilfreich, ebenso wie die Handschriftensammlungen des Museums in Kaschgar. Allerdings wird angesichts der gegenwärtigen politischen Lage auf absehbare Zeit keine der beiden Institutionen für wissenschaftliche Forschungen zugänglich sein. So lange sie geschlossen bleiben, werden wir wohl keine Antworten finden. Aber immerhin liefert uns die Schriftrolle aus Kaschgar die Momentaufnahme einer wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Einrichtung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.

Literatur

- DAWUT Rahile (2001): راھىلە داۋۇت ( Uyghur mazarliri ئۇيغۇر مازارلىرى. Ürümqi: Shinjang Khälq Näshriyati شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى.

- SCHLUESSEL, Eric (2018): „Hiding and Revealing Islamic Pious Endowments in Turn-of-the-Century Xinjiang“. In: The Muslim World (erscheint demnächst).

- Digital Silk Road. „Stein Placename Datenbank“. http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/stein/place-names/ Aufgerufen am 14. April 2017.

- SUGAWARA Jun (2016): „Opal, a Sacred Site on the Karakorum Highway: A Historical Approach Based on Mazar Documents“. In: Sugawara Jun und Rahile Dawut (Hgg.): Mazar: Studies on Islamic Sacred Sites in Central Eurasia. Tokio: Tokyo University of Foreign Studies Press, 153–174.

- SUGAWARA Jun und KAWAHARA Yayoi (Hgg.) (2006): Mazar Documents from Xinjiang and Ferghana. Tokio: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.

- THUM, Rian (2014): The Sacred Routes of Uyghur History. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- ZHANG Shicai (2016): „The Waqf System and the Xinjiang Uyghur Society from the Qing Dynasty to the Republic of China Period“. In: Sugawara Jun und Rahile Dawut (Hgg.): Mazar: Studies on Islamic Sacred Sites in Central Eurasia. Tokio: Tokyo University of Foreign Studies Press, 127–140.

Beschreibung

Handschrift aus der Privatsammlung der Familie des Lars Erik Högberg, Schweden

Material: 7 Blätter spröden gelben Papiers

Maße: 20,5 cm (Breite), ca. 200 cm (Höhe)

Herkunft: Kaschgar, Xinjiang, 1877–1915

Zitationshinweis

Eric T. Schluessel, „Ein Schlüssel zur Wirtschaft der frommen Stiftungen im Kaschgar der Jahrhundertwende“

In: Wiebke Beyer, Zhenzhen Lu (Hg.): Manuscript des Monats 2017.05, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/65-de.html

Text von Eric T. Schluessel

© für alle Bilder: Eric T. Schluessel