Nr. 52

Ein(e) Ehe(vertrag) für die Ewigkeit?

Vor etwa 4000 Jahren, in Zentralanatolien, beschloss Kalua, der Sohn des Akabšē, die Tamnanika, Tochter des Šū-Bēlum, zur Frau zu nehmen. Da Ehen allerdings schon damals nicht unbedingt für die Ewigkeit gemacht waren, wurde vereinbart, dass derjenige, der den Partner verlässt, ihm oder ihr eine empfindliche Geldsumme überlassen muss. Der Ehevertrag, der diese Abmachung enthält, wurde auf eine Tontafel geschrieben. Doch konnte diese Ehe, so wie ihr tönerner Vertrag, bestehen?

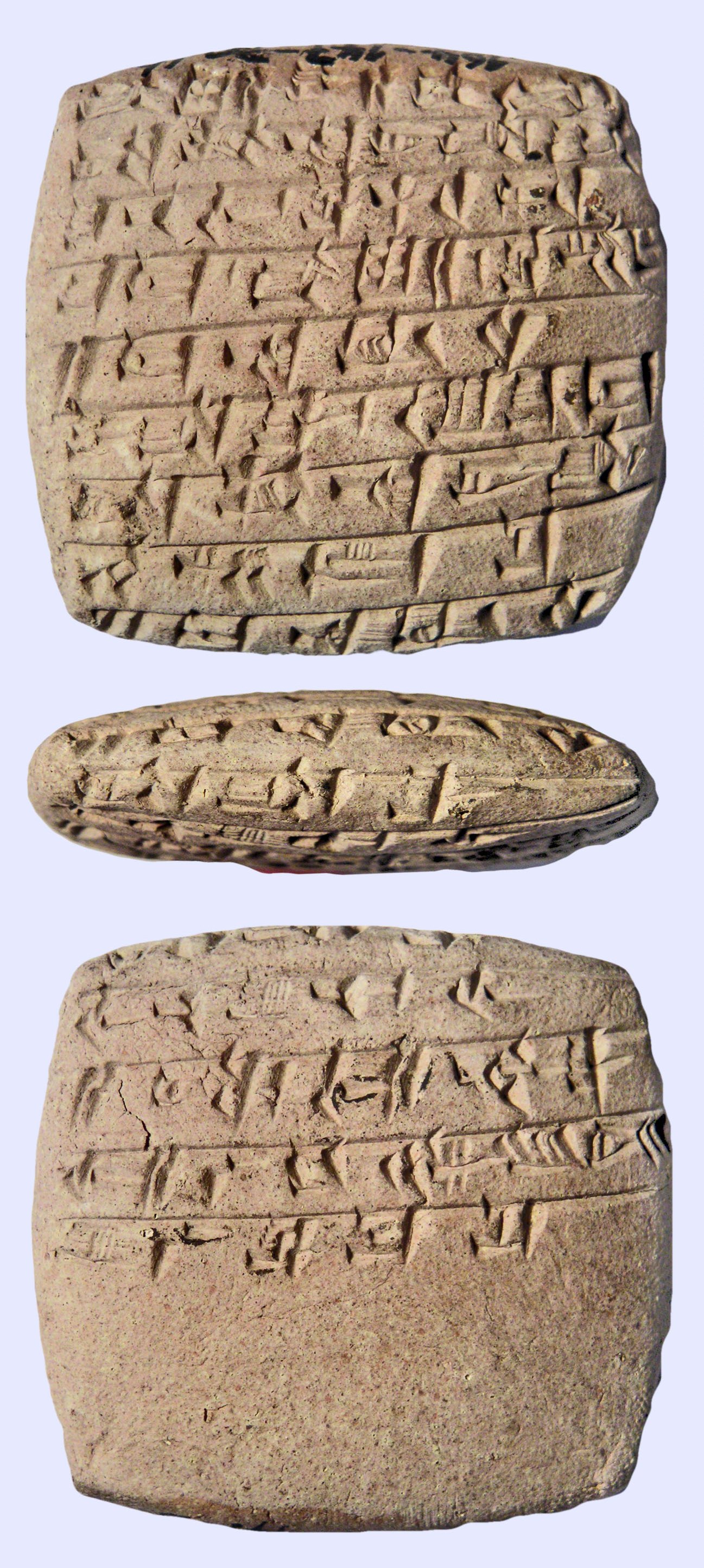

Bei diesem Manuskript (Abb. 1) handelt es sich um eine ca. 4,5 x 4 cm große Tontafel. Zu dieser gehört ein passender Umschlag (5,5 x 5 cm, Abb. 2), der aus einer dünn ausgelegten Lage Ton gefertigt worden war. Er wurde erst um die Tafel gelegt, nachdem diese vollständig getrocknet war. Der Text enthält einen in akkadischer Sprache verfassten Ehevertrag, der jeweils auf Tafel und Hülle in Keilschrift geschrieben wurde. Auf dem Umschlag sind zudem die Abrollungen verschiedener Rollsiegel zu erkennen. Das Manuskript lässt sich in das 19. Jahrhundert v. Chr. datieren und wurde 1970 zusammen mit über 200 weiteren Tontafeln in einer Hausruine in Kanesh endeckt, einer antiken Stadt, die in Zentralanatolien nahe der heutigen Stadt Kayseri liegt.

Bei Tontafeln handelt es sich um dreidimensionale Objekte, die, im Gegensatz zu Papier oder Pergament, beschreibbare Kanten aufweisen. Dies führte dazu, dass der Schriftträger beim Lesen nicht - wie z. B. Papier - um die vertikale Achse, sondern um die horizontale Achse gedreht wurde. Der Text fließt hierbei von der Vorderseite über die untere Kante zur Rückseite (Abb. 1).

Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr. hatten assyrische Händler die Keilschrift zusammen mit ihren Waren nach Anatolien gebracht. Die Einheimischen bedienten sich ihrer, nutzten sie allerdings nicht für ihre eigene Sprache, sondern schrieben wie die Händler in Akkadisch. Da sie diese ihnen fremde Sprache oft nicht perfekt beherrschten, lassen sich in ihren Niederschriften immer wieder Rechtschreibfehler entdecken, die modernen Forschern Hinweise liefern, wer solch einen Text geschrieben haben könnte. Auch der vorliegende Text enthält kleine grammatikalische Fehler z. B. hinsichtlich der Personalpronomen, die einem Muttersprachler des Akkadischen wohl nicht passiert wären. Daher könnte es sein, dass Kalua selbst den Vertrag für seine Tamnanika geschrieben hat.

Das Hochzeitspaar entstammt zwei unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Dies lässt sich zum Beispiel von den Namen der Beteiligten ableiten: Der Bräutigam war Anatolier, seine zukünftige Frau war hingegen die Tochter einer Anatolierin und eines assyrischen Händlers aus Assur, einer Stadt südlich der heutigen Stadt Mossul im Irak. Der Vertragsschließung wohnten mehrere Zeugen bei, die am Ende des Textes aufgeführt sind. Ihre Namen deuten ebenfalls sowohl auf eine anatolische als auch auf eine assyrische Herkunft hin.

In dem Vertrag ist zum einen die Eheschließung der beiden vermerkt, zum anderen aber auch eine Scheidungsklausel. Diese besagt, dass derjenige, der seinen Partner verlässt, dem jeweils anderen die nicht unbedeutende Summe von etwa einem Kilogramm Silber zahlen muss. Hierbei galt: gleiches Recht und gleiche Pflicht für alle. So durfte auch Tamnanika ihren Mann aus eigenem Willen verlassen, musste ihm in diesem Fall aber die genannte Strafgebühr bezahlen. Diese Gleichstellung der Ehepartner ist auch aus anderen assyrischen Dokumenten bekannt. Einzigartig in diesem Dokument ist jedoch ein Nachsatz, der festlegt, dass Kalua seine Frau „nicht schlecht behandeln“ beziehungsweise sie nicht „im Bösen“ verlassen darf. Die Wortwahl unterscheidet sich auf Tafel und Urkundenhülle und wurde von der Forschung, gerade im Hinblick auf letztere Aussage, immer wieder neu interpretiert. Was jedoch klar gesagt werden kann, ist, dass in diesem Vertrag die frisch gebackene Ehefrau favorisiert wird.

Auf dem Umschlag finden sich zudem mehrere sogenannte Rollsiegel in den Ton gedrückt. Dies sind kleine zylinderförmige Objekte, deren Abdruck als eine Art Unterschrift galt. Auf den Siegeln sind unterschiedliche Motive und Szenen zu sehen, deren Stil stark von Zeit und Ort abhängt. Auf dem Umschlag lassen sich insgesamt sechs verschiedene Siegel identifizieren, die von den Zeugen und Kalua stammten. Mit dem Eindrücken ihrer Siegel in die Tafelhülle bestätigten die Zeugen ihre Anwesenheit bei der Vertragsschließung und machten das Dokument somit rechtsgültig. Das Siegel des Ehemannes beweist seine Zustimmung zum vorliegenden Vertrag und lässt vermuten, dass dieses Manuskript im Archiv der Brautfamilie aufbewahrt wurde. Auch wenn sie noch nicht gefunden wurde, ist doch davon auszugehen, dass auch der Bräutigam und eventuell die Zeugen im Besitz einer Urkundenabschrift waren.

Eine Liste am Anfang des Hüllentextes nennt die Namen der Siegelnden, die Siegel selbst jedoch tragen keine Schrift und ihre Abrollungen sind nicht zusätzlich beschriftet. Daher ist es heute nicht mehr möglich, sie einzelnen Individuen zuzuordnen. Doch die abgebildeten Motive lassen ebenfalls erkennen, dass die Beteiligten wahrscheinlich verschiedenen ethnischen Gruppen angehörten. So zeigt das Siegel in Abbildung 3 eine „Einführungsszene“, bei der ein Mensch einem sitzenden Gott durch eine niedere Gottheit vorgestellt wird. Die Götter sind anhand ihrer Krone mit Hörnern zu erkennen. Es sind zudem zwei Stiermenschen und eine weitere Gestalt hinter der sitzenden Gottheit abgebildet. Solche Szenen waren typisch für den mesopotamischen Raum und sind bereits seit Ende des 3. Jahrtausends bekannt.

Verträge wie der hier vorgestellte wurden – wie auch andere juristische Dokumente - in ihren gesiegelten Tonumschlägen aufbewahrt. Das Brechen dieser Hüllen, und damit auch das der Siegel, symbolisierte die Aufhebung von deren Rechtsgültigkeit. Bei seiner Auffindung durch die Archäologen befand sich der Ehevertrag von Kalua und Tamnanika noch in seinem geschlossenen und gesiegelten Umschlag – er wurde also nie gebrochen und die Ehe hatte Bestand.

Literatur

- DONBAZ, Veysel (2003): „Lamniš ulā ezebši „He shall not leave her in a bad situation (wickedly)“, in: G.J. Selz (Hg.), Festschrift für Burkhart Kienast zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen, AOAT 274, Münster: Ugarit-Verlag, 47-50.

- KIENAST, Burkhart (2015): Das altassyrische Eherecht. Eine Urkundenlehre. Wiesbaden: Harrassowitz.

- MICHEL, Cécile (1998): „Quelques réflexions sur les archives récentes de Külepe“. In: Sedat Alp / Aygül Süel (Hgg.): International Congress for Hittitology III. Uluslaraɪ 3. Hititoloji Kongresi Bildirileri, Ҫorum 1996, 419-433.

- MICHEL, Cécile (2010): „Presentation of an Old Assyrian Document“. In: Fikri Kulakoğlu / Selmin Kangal (Hgg.): Anatolia’s Prologue, Kültepe Kanesh Karum, Assyrians in Istanbul, Istanbul: Kayseri Metropolitan Municipality, 98-99.

- VEENHOF, Klaas R. (1998): „Two Marriage Documents from Kültepe.“ In: Archivum Anatolicum, 3, 357-381.

Beschreibung

Museum für anatolische Zivilisationen, Ankara

Grabungsnummer: kt v/k 147

Material: Ton

Maße: Tafel: 4,3 x 4,1 x 1,5 cm; Hülle: 5,5 x 5 x 5,6 cm

Herkunft: 19. Jahrhundert v. Chr., Kanesh

Zitationshinweis

Wiebke Beyer, „Ein(e) Ehe(vertrag) für die Ewigkeit?“

In: Andreas Janke (Hg.): Manuskript des Monats 2016.04, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/52-de.html

Text von Wiebke Beyer

© für alle Abbildungen: Archaeological mission of Kültepe, Fotos: Cécile Michel