Nr. 48

Eine Fundgrube des Wissens

Ein unscheinbares Manuskript mit armenischer Volksmedizin aus dem Osmanischen Reich

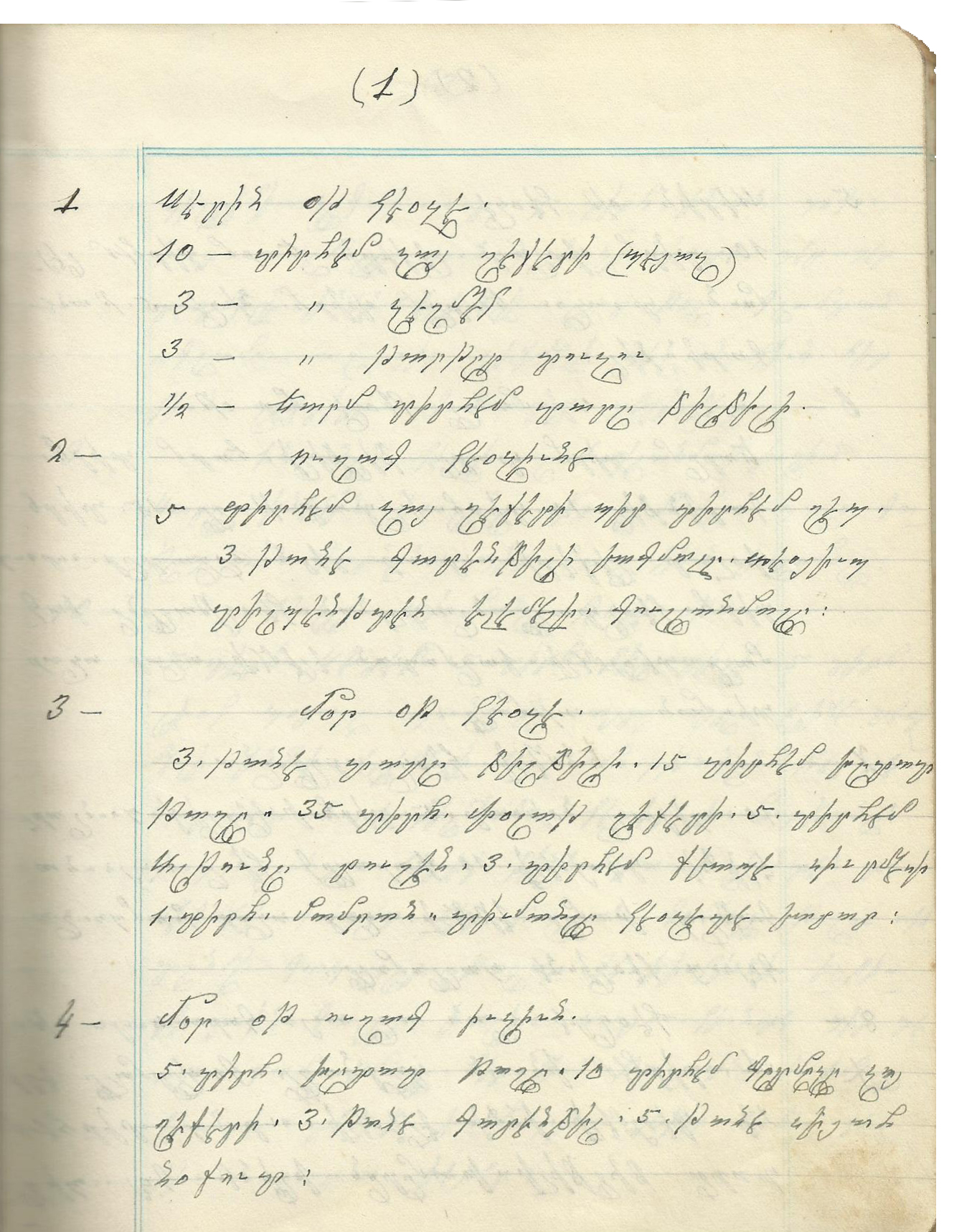

Hunderte von Rezepten der osmanisch-armenischen Volksmedizin wurden 1943 in diesem einfachen Schulheft niedergeschrieben. Das Heft enthält alte Heilmethoden, die von Armeniern aus Aintab (heute bekannt unter dem Namen Gaziantep) – einer Stadt im Südosten der Türkei nahe der Grenze zu Syrien (ca. 120 km von Aleppo) – zur Behandlung von körperlichen Leiden genutzt wurden. Welche Geschichte verbirgt sich hinter diesem sehr persönlichen, in der armenischen Diaspora entstandenen Manuskript?

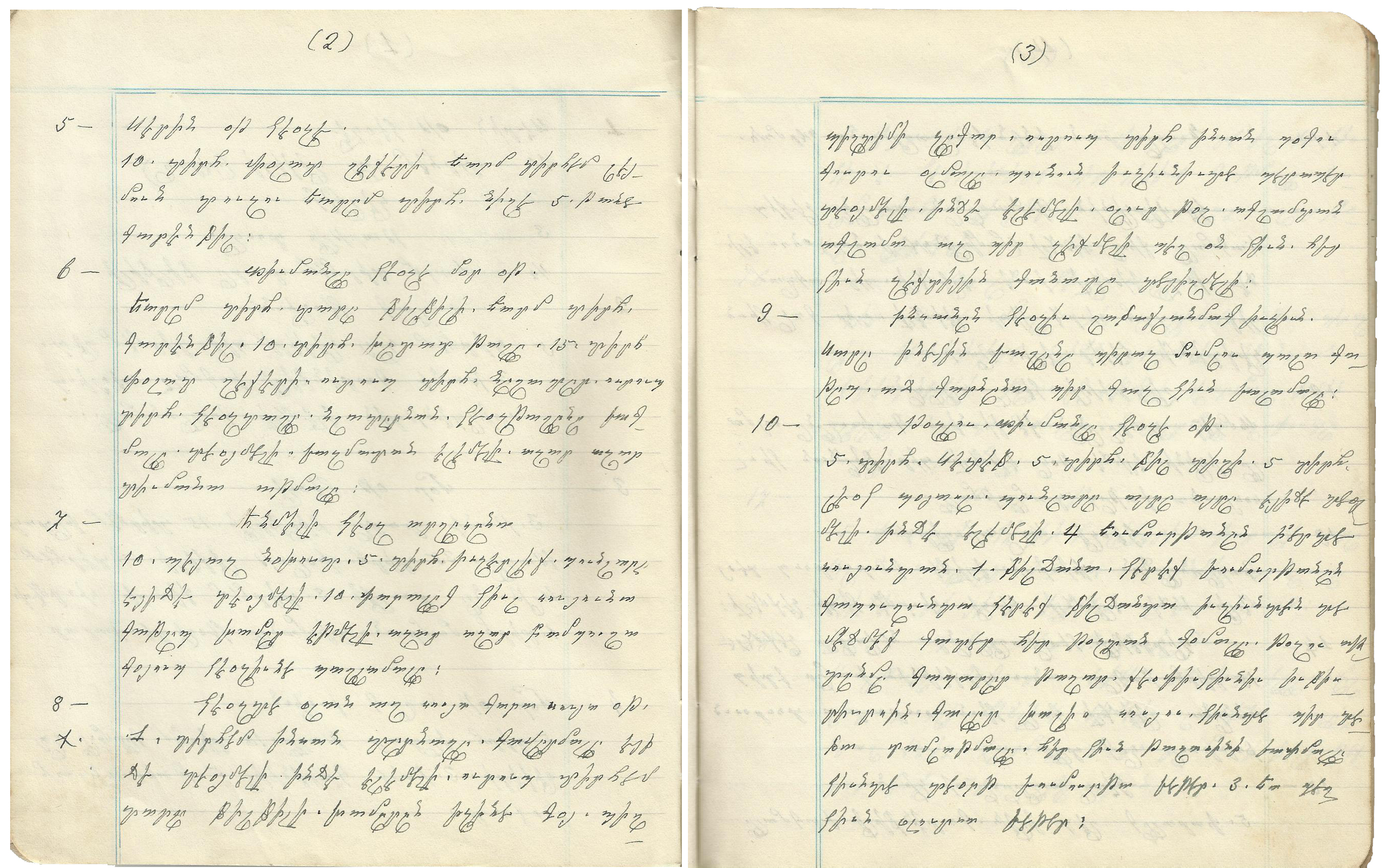

Dieses Papierheft (Abb. 1) enthält auf 130 Seiten insgesamt 342 Rezepte der Volksmedizin, die in Armeno-Türkisch (Osmanisch mit armenischen Wörtern und in armenischer Schrift) geschrieben sind. Darüber hinaus finden sich einige Seiten mit Ratschlägen, wie man sich als guter Schüler und argentinischer Staatsbürger verhalten sollte. Die Schrift ist überwiegend gut lesbar und gleichmäßig, nur einige der letzten Seiten wurden offenbar in Eile beschrieben. Das Heft enthält weder Bilder noch Zeichnungen. Jede Seite ist oben mit einer Seitenzahl versehen, zudem sind die Rezepte durchnummeriert (Abb. 2–3).

Die Rezepte sind nach Körperteilen angeordnet, für die es eine außerordentlich detaillierte Aufstellung möglicher Erkrankungen gibt, jeweils gefolgt vom Rezept für das passende Heilmittel. So finden wir zum Beispiel allein für die Heilung der Augen 64 verschiedene Rezepte, darunter die folgenden:

- Rezept zum Augenerfrischen: Würfelzucker für Tee, Stechginster, Weinstein, Langer Pfeffer

- Rezept zum Augenerfrischen: Zitronensäure, Speisestärke, Gewürznelke, Polat-Kandiszucker

- Rezept zur Behandlung von tränenden Augen: Zypresse, Schwarzkümmel, Alaun, Echter Schwarzkümmel

- Rezept für Augenherpes: Würfelzucker für Tee, Schwarze Kichererbsen, Gallapfel, Gewürznelke

- Rezept für durch Rauch gereizte Augen: Gallapfel, Langer Pfeffer, Gewürznelke, Würfelzucker für Tee, Kupfersulfat, Ammoniak

- Spezialrezept für akute Augenschmerzen: Wattebausch, Rosenwasser, Harmalkraut, Weiße Kichererbsen

- Rezept zur Behandlung von Gerstenkörnern: Würfelzucker für Tee, Alaun, Gewürznelke

- Rezept für Augengeschwüre: Anzarot (Astragalus sarcocolla Dym), Gewürznelke, Stechginster, Meeresschaum, Alaun, Polat-Kandiszucker

- Kräutersalbe für Hämatom am Auge: Langer Pfeffer, Goldrute, Gallapfel, Polat-Kandiszucker, Mandeln, Oliven und Honigbalsam

- Rezept für durch Staub oder Rauch gereizte Augen: Schellack, Elfenbeinpulver, Perlenpulver, Eigelb

Das in diesem Manuskript überlieferte Wissen wurde von sogenannten Volks- oder Kräuterärzten in der Stadt Aintab und ihrer Umgebung genutzt. Bis ins frühe 20. Jahrhundert gehörte die Region zur osmanischen Provinz Haleb (heute Aleppo). Die Kräuterärzte behandelten unzählige Krankheiten mit Volksmedizin und Methoden, die auf ihrem Erfahrungswissen basierten. Sie spielten eine unentbehrliche Rolle, da es in vielen Gebieten keine Ärzte gab.

Die Volksmedizin in Aintab profitierte vor allem von der traditionellen armenischen Medizin, wie sie in Kilikien praktiziert wurde, was nicht weiter verwunderlich ist, da Aintab im Gebiet des mittelalterlichen Kilikiens mit seinen Klöstern und Priesterseminaren lag und somit Teil am medizinischen Fortschritt jener Zeit hatte. Die medizinischen Abhandlungen aus den dortigen Klöstern waren den Volksdoktoren von Aintab sicherlich bekannt. Aus der benachbarten Stadt Maraş wird berichtet, dass Wissen über Kräutermedizin in Form von Rezepten für Heilmittel in Büchern niedergeschrieben wurde, die bestimmten Familien gehörten.

Im Falle des vorliegenden Schreibheftes wissen wir nicht genau, woher in Aintab das Wissen stammte. Auf alle Fälle wurde es von Aintab nach Aleppo gebracht und von dort schließlich ins argentinische Exil, wo es von Hripsime Tobdjian, einer armenischen Frau (Abb. 3), aufgeschrieben wurde. Diese kenntnisreiche Frau wurde 1883 in Aintab geboren. Ihr Ehemann, Nazareth, war ein Kaufmann, der von einer seiner Geschäftsreisen nicht mehr zurückgekehrt war. Die Familie nahm an, dass er Opfer eines Überfalls durch einen kurdischen Stamm wurde, was zu jener Zeit häufig vorkam. Die junge Witwe begann daraufhin als Armenisch-Lehrerin zu arbeiten. Aufgrund der Feindseligkeit, der sich die armenische Bevölkerung im spätosmanischen Reich ausgesetzt sah, zog sie um 1920 aus ihrer Heimatstadt Aintab fort und ließ sich in Aleppo nieder, wo sie ebenfalls als Lehrerin arbeitete. 1926 zog sie mit ihren beiden Söhnen im Teenageralter nach Lateinamerika, wo sie eine neue Heimat in der zentral-argentinischen Provinz Córdoba fand. Hripsime gründete das Armenische Rote Kreuz von Córdoba und widmete sich für den Rest ihres Lebens verschiedenen sozialen Aktivitäten und karitativen Tätigkeiten.

Es ist wahrscheinlich, dass zumindest ein Teil des von ihr in dem Schulheft niedergeschriebenen Wissens von anderen Familienmitgliedern stammte. In der Familie heißt es, Hripsime habe ein Rezept von ihrer Schwester Nouritza bekommen, die über mehrere Tage einen wiederkehrenden Traum hatte, in dem ein Engel ihr eine Arznei für die Behandlung von Augeninfektionen gab.

Vermutlich hatte Hripsime persönliche Aufzeichnungen aus Aintab mitgebracht und wollte sie übersichtlicher und verständlicher in einem einzigen Heft niederschreiben, bevor sie starb. Es könnte aber auch sein, dass sie die Rezepte auswendig kannte, bevor sie sie in der Diaspora in Ruhe niederschrieb.

Auf der ersten Seite des Manuskripts hinterließ Hripsime eine Mitteilung, mit der sie das Heft der Familie Tobdjian widmete, was es zu einem sehr persönlichen Gegenstand macht. Das Heft belegt, dass Hripsime den Wunsch hatte, dieses spezielle medizinische Wissen zu bewahren. Sie selbst hatte die Rezepte in Córdoba benutzt, um Freunden und Nachbarn zu helfen. Das Rezept von ihrer Schwester zum Beispiel wurde noch bis in die 1960er Jahre angewendet. All dies macht ihr Manuskript zu einer Fundgrube, die sowohl persönliche Erinnerungen enthält als auch einen Teil des armenisches Erbes, das in der Diaspora überlebte.

References

- DER-MEGUERDITCHIAN, Silvina: www.silvina-der-meguerditchian.de

- HOFFMANN, Jule (2015): Armenische Rezepte der Uroma im Biennale-Pavillon, interview in German with Silvina Der-Meguerditchian

- KESHISHIAN, Varty (2013): Marash Folk Medicine

- LA BIENNALE DI VENEZIA, The National Pavilion of The Republic of Armenia, 56th Biennale di Venezia 2015

- MANOUKIAN, Jennifer (2014): The Legacy of Turkish in the Armenian Diaspora

Beschreibung

Privatbesitz.

Material: Papier

Maße: 17 cm (Breite) x 21,5 cm (Höhe) x 1 cm (Dicke)

Herkunft: Córdoba, Argentinien, 1943

Zitationshinweis

Silvina Der-Meguerditchian, „Eine Fundgrube des Wissens“

In: Andreas Janke (Hg.): Manuskript des Monats 2015.12, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/48-de.html

Text von Silvina Der-Meguerditchian

© für alle Abbildungen: Silvina Der-Meguerditchian