Nr. 45

Menschenhandel im vorislamischen Südarabien?

Die Übereignung zweier Zwillingsschwestern in einer sabäischen Urkunde auf Holz

Rechtsurkunden, Wirtschaftsverträge und andere Dokumente des Alltagslebens im antiken Südarabien sind erst seit wenigen Jahrzehnten bekannt. Die Bewohner dieser Region, semitischsprachige Stämme, darunter die Sabäer, schrieben ihre Korrespondenz nicht mit Tinte nieder, sondern ritzten sie in kleine Holzstäbchen – zigarrengroße Stücke von Palmblattrippen oder anderem Holz. Als „Abfallprodukt“ der Plantagenwirtschaft standen solche Materialen in praktisch unbegrenzter Menge zur Verfügung und gehörten damit neben Tonscherben zu den einfachsten und kostengünstigsten Beschreibstoffen, die wir kennen. Diese einzigartige Manuskriptkultur existierte im Süden der Arabischen Halbinsel vom frühen 1. Jahrtausend v. Chr. bis in die unmittelbar vorislamische Zeit im 6. Jahrhundert n. Chr. Die vorliegende Urkunde auf Wacholderholz zeigt nicht nur anschaulich die Beschaffenheit rechtsverbindlicher Dokumente in Südarabien, sondern ist auch für die Sozialgeschichte der Region von herausragender Bedeutung. Der Text konstatiert, dass zwei Mädchen – Zwillingsschwestern – in Besitz und Verfügungsgewalt ihrer eigenen Familie übergeben werden. Der eigenen Familie?

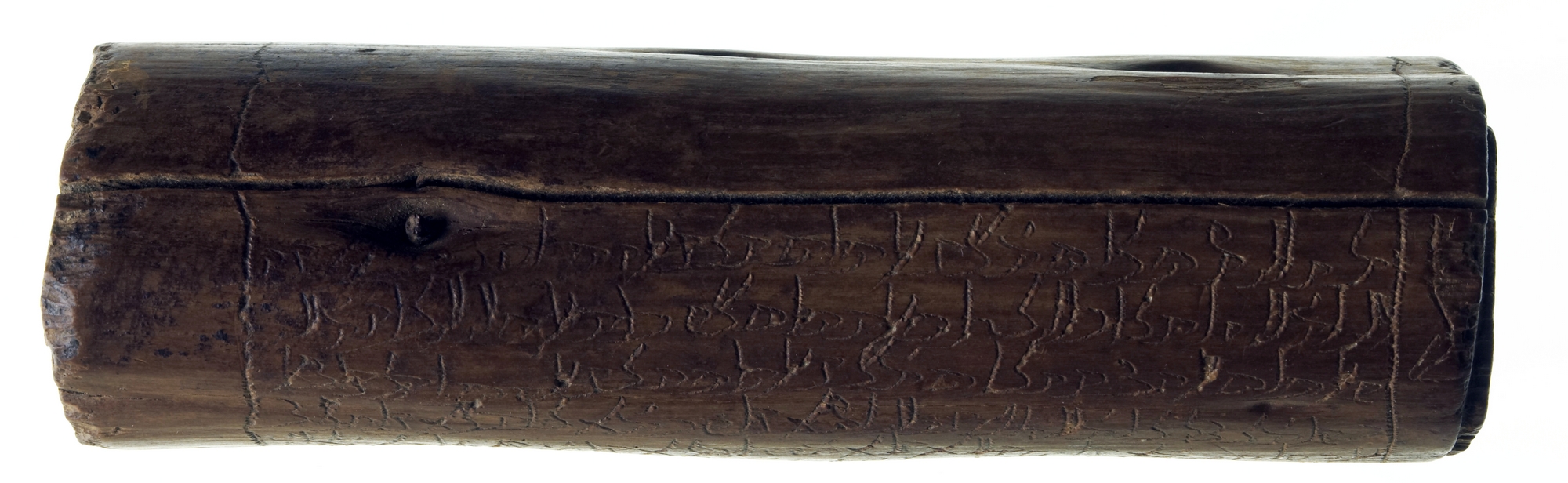

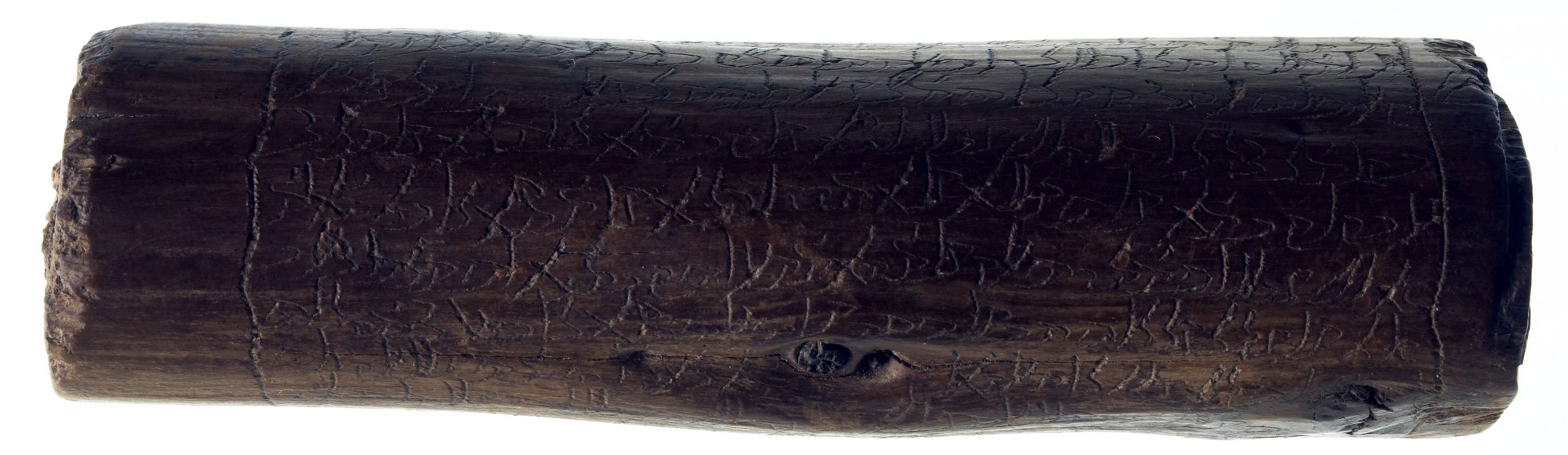

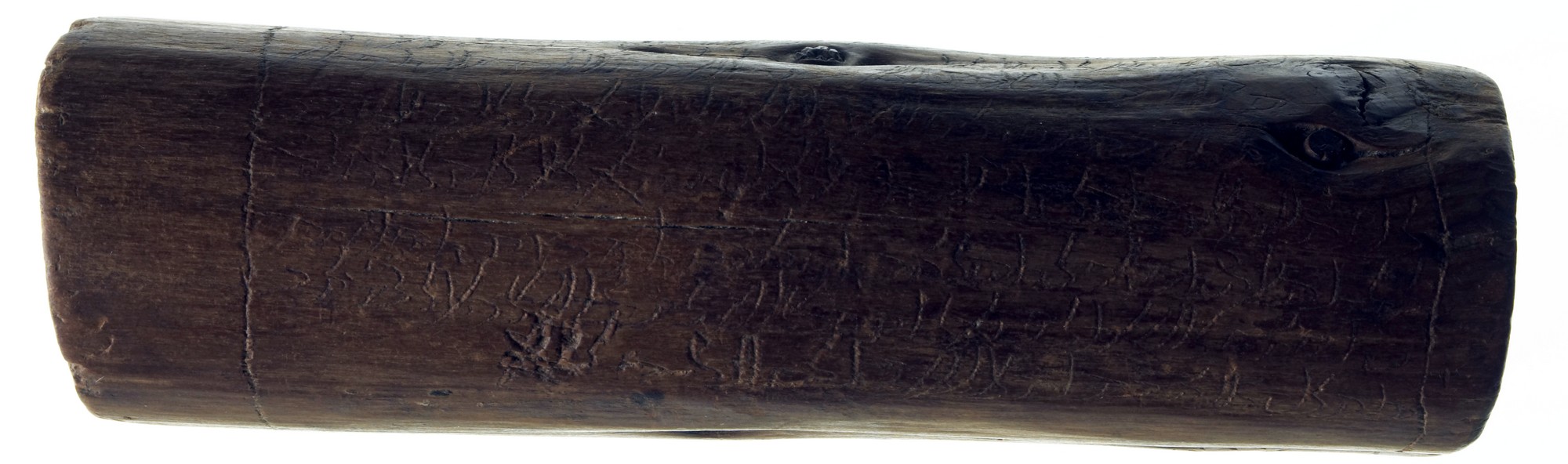

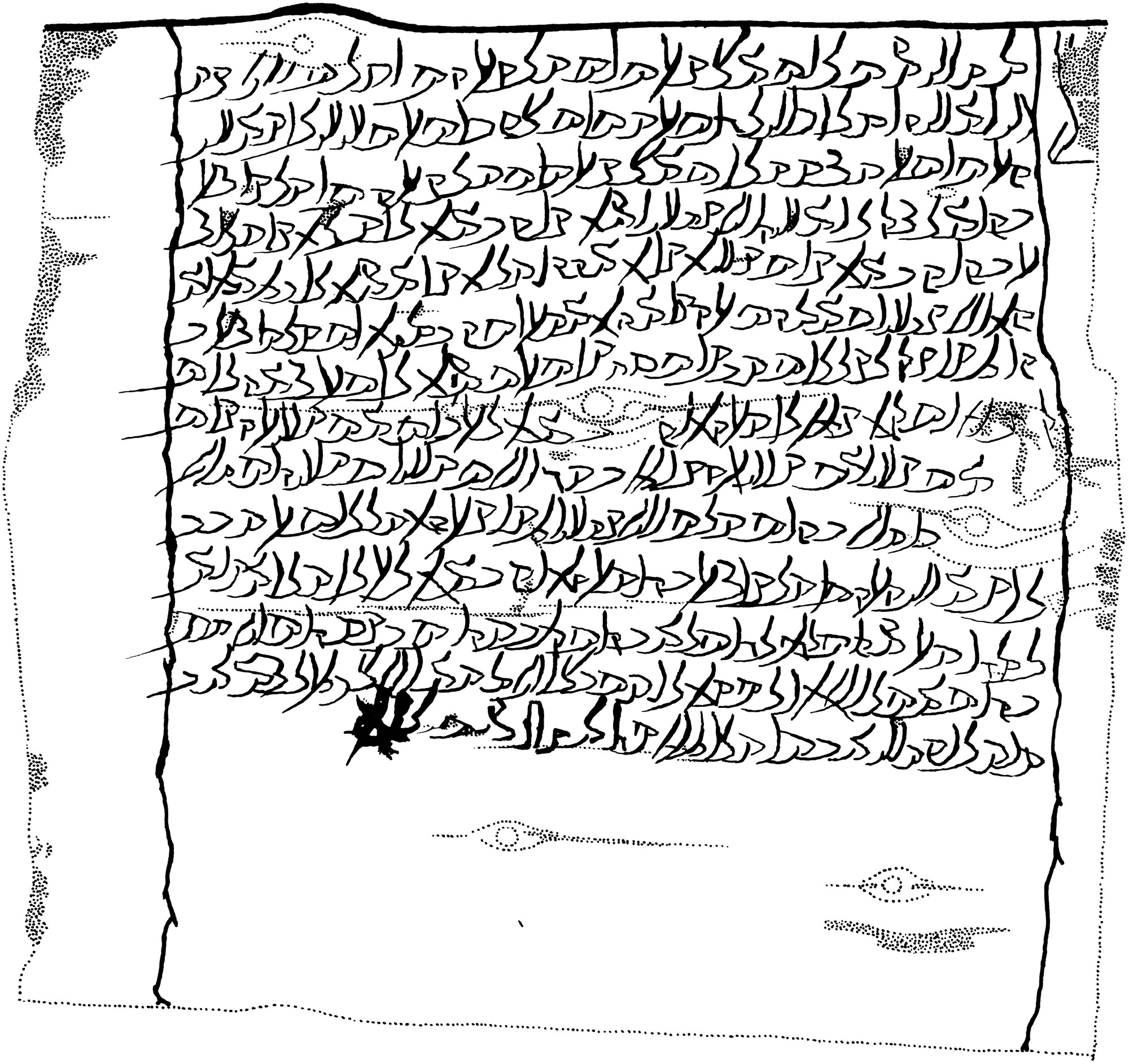

Werfen wir zunächst einen Blick auf die materielle Beschaffenheit des Manuskriptes. Der alltägliche Schriftverkehr im antiken Südarabien wurde in einfache Holzstäbchen eingeritzt. Dieses im Vorderen Orient beispiellose Verfahren bringt die Stäbchendokumente in eine gewisse Nähe zur Epigraphik, weshalb diese Texte in der Fachliteratur auch unter „Inschriften“ geführt werden. Gleichwohl weisen sie nicht nur in ihrem Trägermaterial, sondern auch im Schriftduktus markante Unterschiede zu den in Stein und Fels gemeißelten Monumentalinschriften auf. Im Gegensatz zu den kantigen geometrischen Buchstaben der Inschriften sind die geneigten und gerundeten Zeichenformen der Manuskripte einem flüssigen Schreiben förderlich, so dass wir sehr wohl von einer „Kursivschrift“ sprechen können – auch wenn die Buchstaben nicht regelhaft untereinander verbunden werden. Diese Kursive wurde mit einem spitzen Griffel zügig in die noch weiche Oberfläche des frisch geernteten Holzstäbchens eingegraben.

Die Größe des Schriftfeldes wird von Durchmesser und Länge des Holzsegmentes bestimmt und kann beträchtlich variieren. Das vorliegende Stück gehört trotz seiner außerordentlichen Dicke von knapp 4 cm bei weitem nicht zu den größten bekannten Manuskripten, deren umfangreichste bis zu einem halben Meter Länge aufweisen und folglich ein Mehrfaches an Text aufnehmen können. Das Schriftfeld wird oft durch vertikale Linien begrenzt. Bei Rundhölzern wie dem vorliegenden dient überdies eine durchgehende horizontale Linie zur Markierung des Textbeginns (Abb. 1). Auf dem rechten Rand außerhalb des Schriftfeldes ist regelmäßig ein Symbol zu finden, das möglicherweise den Abfassungsort des Textes repräsentiert.

Der Inhalt der Urkunde (Abb. 1–4) lautet zusammengefasst wie folgt: Ein Mann namens Saʿdṯawān aus der Sippe Ḏū-Yaʿūd übereignet dem Angehörigen einer anderen Familie, Wahbšabʿān aus der Sippe Šahrum, besagte Zwillingsschwestern, welche die Namen ʾAmatʾabīhā (übersetzt „Dienerin ihres Vaters“) und Marsūʿat tragen und als „Töchter“ (bnt) ebenderselben Sippe Šahrum bezeichnet werden. Was man sich unter einer solchen Übereignung vorzustellen hat, wird im weiteren Textverlauf ausgeführt: Die neuen Herren mögen die Mädchen „in Besitz nehmen und ihnen gebieten“ (bʿl w-hwṣtn), „sie verkaufen“ (hšʾmn) oder gegen etwas anderes „in Tausch geben“ (qyḍ). Dieser rechtliche Status der Mädchen, der im Übrigen auch für deren Nachkommen gilt, liegt in ihrer sozialen Abkunft begründet: Sie wurden von einer „Dienerin“ der Sippe des Gebers und Autors unserer Urkunde, Ḏū-Yaʿūd, geboren. Dabei handelt es sich freilich nicht um eine „Sklavin“ im Sinne persönlichen materiellen Besitzes, sondern um die Angehörige einer untergeordneten Sippe, die in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zur sozial höherrangigen Familie des Autors steht. Solche Klientelverhältnisse von weniger einflussreichen Sippen, die sich als „Diener“ einem höher stehenden Clan anschlossen und damit unter dessen Schutz begaben, prägte die Struktur der altsüdarabischen Stammesgesellschaft und trug sicherlich zu einer gewissen Stabilität im sozialen und politischen Gefüge bei.

Kam es nun zu Kontakten zwischen Angehörigen zweier derart verbundenen Sippen, stellte sich zwangsläufig die Frage nach dem sozialen Status der aus einer solchen „Mischbeziehung“ hervorgehenden Kinder. In dem patrilinearen Gefüge der altsüdarabischen Stammesgesellschaft wurden die Nachkommen einer solchen Beziehung (soweit wir sehen, stets zwischen einem Mann aus der höhergestellten Sippe und einer Frau von den Untergebenen) der Familie des Vaters zugeschlagen, die über ihr weiteres Schicksal bestimmte. Handelte es sich bei dem Nachwuchs um Mädchen, denen in dieser Gesellschaft generell eine nachrangige Stellung zukam, ist in den Texten wiederholt von Verkauf oder Weggabe durch den Vater die Rede. Dies konnte, wie auch in unserer Urkunde angedeutet, etwa als Ersatzleistung in Schuldsachen geschehen. Ein sabäisches Dekret, das im 2. Jh. v. Chr. gegen derlei Praktiken erlassen worden ist, muss gar die Tötung von Mädchen untersagen. Der „Verkauf“ einer Tochter dürfte also in erster Linie wirtschaftlichen Zwängen der Familie geschuldet gewesen sein. Mit Menschenhandel im Sinne gewerbsmäßiger Sklaverei hat dies – trotz der explizit merkantilen Terminologie – jedenfalls nichts zu tun.

Doch zurück zu unserem Text (Abb. 5). Die eingangs aufgeworfene Frage bleibt schließlich noch zu klären: Warum werden die beiden Mädchen ausgerechnet in die Hände ihrer eigenen Familie, der Sippe Šahrum, übereignet? Das Rätsel löst sich, wenn wir die geschilderten sozialen Abhängigkeitsverhältnisse berücksichtigen. Die Familie der beiden Mädchen wie auch der Begünstigten ist ja, wie gesehen, Klient der Familie des Gebers und Autors der Urkunde. Dieser kann folglich nur der Vater der beiden Kinder sein, die er dem Gewohnheitsrecht zufolge in seine Familie aufzunehmen hätte. Das Interesse des Erzeugers an den beiden illegitimen Töchtern hält sich offenbar in Grenzen, so dass er seinen „Besitzanspruch“ kraft beurkundeten Rechtsaktes auf die Familie der Mutter der Zwillinge, die Sippe Šahrum, überträgt, welche künftig für sie zu sorgen hat.

Die Rechtskraft des Vorganges wird mit den üblichen Formalien besiegelt: An eine Datierungsformel schließt sich in der letzten Zeile die Unterschrift des Gebers an – in Gestalt einer individuellen Signatur. Wie der auffallend grobe Duktus zeigt, dürfte nicht nur die eigentliche Unterschrift am Zeilenende, sondern auch der voraufgehende Namenszug des Autors (Saʿdṯawān) auf dessen eigene Hand zurückgehen. Der akkurat geschriebene Urkundentext wurde hingegen von einem professionellen Schreiber verfasst. Anders als zahlreiche Urkunden aus demselben Fundkomplex (vgl. Abb. 6) wurde das Dokument nicht zu einem späteren Zeitpunkt durch Ritzung oder Kerbung des Geschriebenen annulliert, was den Fortbestand seiner Gültigkeit auch für die Nachkommen der beiden Zwillingsschwestern bekräftigt. Hätten diese auch nach vielen Jahren ihren sozialen Status anfechten wollen, wären sie von der Familie des Vaters auf die nach wie vor verbindliche, wohl im Archiv der Stadt verwahrte Urkunde verwiesen worden.

Ob ein solcher Einspruch je stattgefunden hat, ist nicht überliefert. Die Urkunde selbst hat allerdings im trockenen Wüstenklima des nördlichen Jemen fast zwei Jahrtausende überdauert, um von späten Nachfahren der Sabäer im 20. Jh. zufällig wiederentdeckt zu werden.

Literatur

- ARBACH, Mounir (2005): „Le commerce d’esclaves en Arabie du Sud préislamique d’après une nouvelle inscription sabéenne du VIIe s. av. J.-C. “. In: A. V. Sedov / I. M. Smiljanskaja (Hgg.): Arabia Vitalis. Arabskij Vostok, islam, drevnjaja aravija. Sbornik statej posvjaščennyj 60-letiju V. V. Naumkina. Moskva: Rossijskaja Akademija Nauk / Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet, 314–317.

- MÜLLER, Walter W. (1983): „Ein Verbot, Töchter wegzugeben oder zu töten“. In: Otto Kaiser et al. (Hgg.): Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Band 1 Lieferung 3: Dokumente zum Rechts- und Wirtschaftsleben. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 275–276.

- MULTHOFF, Anne (2013): „‚Und es sei aufgelöst und aufgehoben‘. Zur Annullierung juristischer Urkunden im vorislamischen Südarabien“. In: Françoise Briquel-Chatonnet / Catherine Fauveaud / Iwona Gajda (Hgg.), Entre Carthage et lʼArabie heureuse. Mélanges offerts à François Bron. Paris: De Boccard, 105–118.

- STEIN, Peter (2010): Die altsüdarabischen Minuskelinschriften auf Holzstäbchen aus der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Band 1: Die Inschriften der mittel- und spätsabäischen Periode. Tübingen / Berlin: Wasmuth.

Beschreibung

Bayerische Staatsbibliothek München

Signatur: Mon.script.sab. 1 = X.BSB 61

Material: Wacholderholz (Juniperus), umlaufend beschrieben; Schriftfeld oben und an den Seitenrändern von eingeritzten Linien begrenzt

Maße: Länge 12,8 cm; Durchmesser 3,7 cm; sabäischer Text in 14 Zeilen, die drei Viertel des zur Verfügung stehenden Schriftfeldes einnehmen.

Herkunft: Zentraljemenitisches Hochland, ca. Mitte des 3. Jh. n. Chr. (Datierung anhand paläographischer Kriterien sowie eines im Text genannten Eponymen). Das Stück gelangte in antiker Zeit in das Archiv der Stadt Naššān (heute as-Sawdāʾ) im nordjemenitischen Wadi al-Ǧawf, wo es zusammen mit zahlreichen weiteren Holzdokumenten ausgegraben wurde.

Digitalisat: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00041861/images/

Zitationshinweis

Peter Stein,„Menschenhandel im vorislamischen Südarabien?“

In: Andreas Janke (Hg.): Manuskript des Monats 2015.9, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/45-de.html

Text von Peter Stein

© für Abb. 1–4, 6: Bayerische Staatsbibliothek München; Abb. 5: Peter Stein