Nr. 42

Die Kunst des Beschützens

Eine illuminierte magische Handschrift aus Nepal

Dieses bedeutende und sorgfältig gestaltete Sanskrit-Manuskript aus dem Jahr 1719 stammt aus Nepal. Im Kolophon sind detaillierte Informationen über einen buddhistischen Laien enthalten, der die Anfertigung des Manuskripts finanziert hat. Trailokara, ein frommer Anhänger der Glaubenslehre, hatte beschlossen, eine immense Sammlung von Zaubersprüchen in einem einzigen Band niederschreiben zu lassen und diesen nicht nur mit wunderschönen Miniaturmalereien von verschiedenen Gottheiten zu bebildern, sondern auch mit einem Gruppenporträt seiner eigenen Familie. Doch was waren die Beweggründe dieses Haushaltsvorstands aus Kathmandu, sich für ein so ambitioniertes und zweifellos kostspieliges Vorhaben einzusetzen?

Das Manuskript enthält insgesamt 181 Texte, von denen ein Teil unter fünf Subkolophonen zusammengefasst wurde, die sich auf den Buddha, die Glaubenslehre, die Gemeinschaft, die Sieben Buddhas und die Fünf Schutzzauber beziehen. Im Einzelnen umfasst es 150 Zaubersprüche (dhāraṇī), 12 Lobpreisungen (stotra), 12 Gebetsanleitungen (sādhana) und 7 weitere Texte. Bei 12 Texten handelt es sich um vollständige und umfangreiche Schriften, deren längste, eine Schrift zur „Vollkommenen Weisheit“ (Prajñāpāramitā), sich über 30 Blätter erstreckt. Seltsamerweise wurden einige Texte an verschiedenen Stellen zweimal in das Bündel aufgenommen. Die am häufigsten wiederkehrende Überlieferung taucht insgesamt fünfmal in unterschiedlichen Versionen auf und betrifft den „Strom des Reichtums“ (Vasudhārā). Bemerkenswert ist, dass das Manuskript auch eine Handvoll nichtbuddhistischer Werke enthält, darunter Lobpreisungen heiliger Orte, der Gottheit Bhīmasena und des Planeten Saturn.

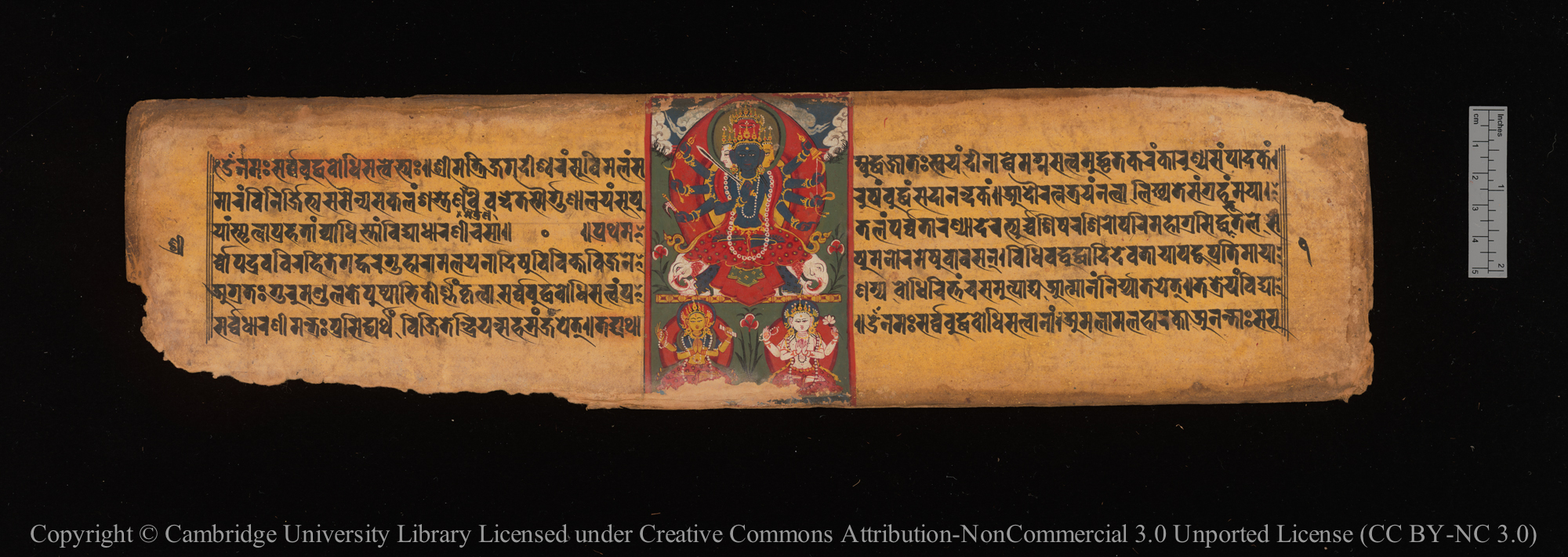

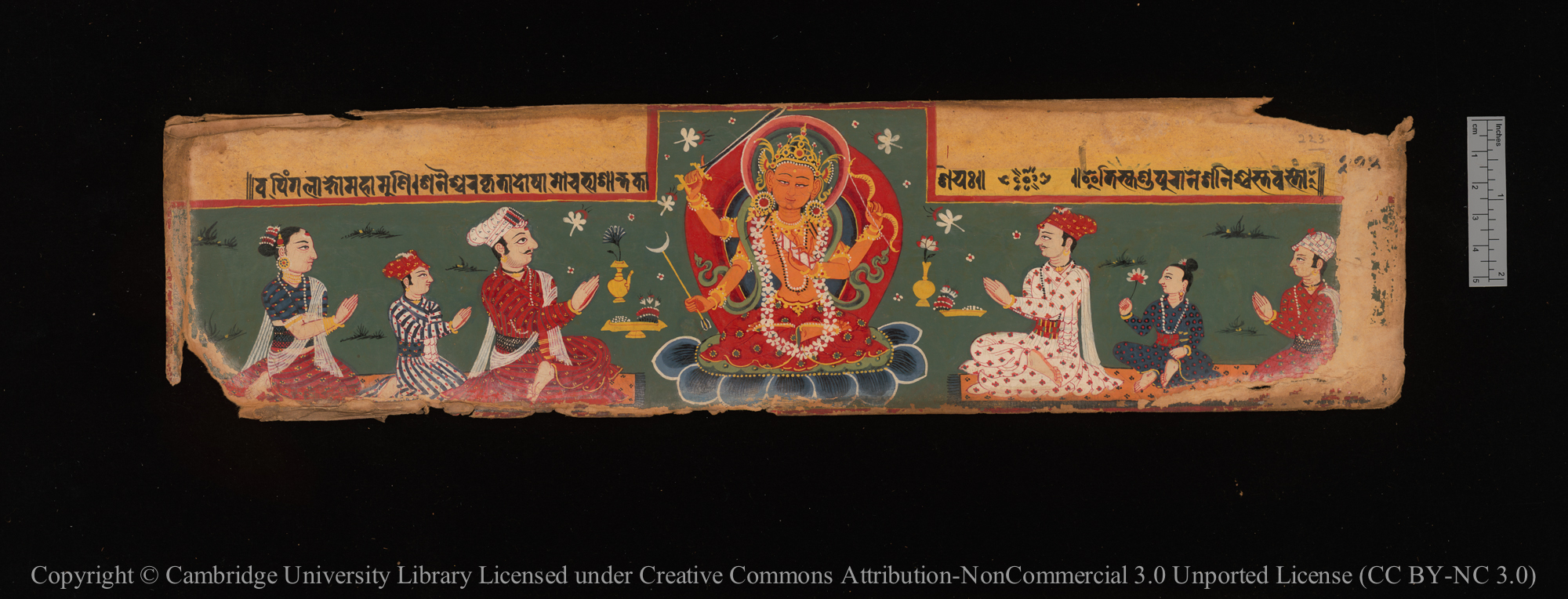

Dieses Manuskript stellt nicht nur eine reichhaltige Quelle für buddhistische Zaubersprüche dar, sondern ist zugleich auch mehr als eine reine Textsammlung: Es ist ein Kunstwerk – und vielleicht das schönste seiner Art. Das gelb gefärbte Papier seiner Blätter wurde von ruhiger Hand in Schwarz beschrieben. Die Überschriften sind in roter Farbe feinsäuberlich hervorgehoben und die verschiedenen Texte durch blütenartige Ornamente (puṣpikā) voneinander getrennt. Zwei Blätter weisen hochwertige Miniaturmalereien auf: Das eine zeigt einen mächtigen Buddha, das andere die Familie des Stifters mit dem Bodhisattva Mañjuśrī im Zentrum. Die Innenseiten der beiden hölzernen Deckel sind mit anmutigen Abbildungen von jeweils drei Göttinnen ebenfalls farbig verziert.

Das Manuskript des Trailokara gehört zur Gattung der „Zauberspruchsammlungen“ (Dhāraṇīsaṃgraha), die in Dutzenden von Bündeln erhalten sind. Die Anzahl der in diesen umfangreichen Bündeln enthaltenen magischen Texte schwankt beträchtlich: zwischen 150 und mehr als 350. Es scheint jedoch einen Kern von etwa 150 Texten zu geben, der ohne vollständig festgelegte Reihenfolge in allen längeren Kompendien vorkommt. Das früheste Zeugnis dieser Tradition stammt aus dem 13. Jahrhundert (Cambridge MS Add. 1680.8) und spiegelt vermutlich eine noch ältere Praxis wider.

Zaubersprüche haben im südasiatischen Buddhismus spätestens seit dem Beginn der christlichen Zeitrechnung eine wichtige Rolle gespielt, und das vorliegende Manuskript aus dem Kathmandutal ist ein gutes Beispiel dafür, wie hoch geachtet und einflussreich Kulturen mit Zauberformeln in der Region waren. Trailokaras Vorhaben sollte ihm sowohl religiösen Verdienst als auch weltliches Wohlergehen einbringen, und das Ergebnis seiner Bemühungen war ein erlesenes Artefakt, ein Erzeugnis höchster Güte für eine wohlhabende buddhistische Familie, das im Haushalt dieser Familie als apotropäisches Objekt verehrt wurde. Für die moderne Wissenschaft stellt ein solches Manuskript eine bedeutende Informationsquelle für die Sanskrit-Zauberliteratur dar – und es leistet hilfreiche Dienste bei der Erforschung der faszinierenden Welt der Newar-Traditionen.

Man weiß nicht, wie lange dieses beeindruckende Konvolut im Besitz späterer Generationen der Familie Trailokaras verblieb; bekannt ist nur, dass Dr. Daniel Wright, Handschriftensammler und Wundarzt der Britischen Residenz in Kathmandu, dieses Bündel 1875 erwarb. Kurz darauf wurde es nach England verschickt und der Cambridge University Library zur Verwahrung übergeben. 1883 hat der Sanskritforscher Cecil Bendall es erstmals untersucht. Nach einer mehr als 130 Jahre währenden Ruhephase wurde es digitalisiert und online verfügbar gemacht.

Die Geschichte dieses Manuskripts lässt sich vor allem dank des umfassenden Kolophons auf den letzten beiden Blättern bemerkenswert gut nachvollziehen. Dort erfährt der Leser, dass während der Herrschaft des Königs Jayamahendrasiṃha Malla (1714–1722) ein Buddhist aus dem Geschlecht der Śākyabhikṣu namens Trailokara, der dem Kloster Pārāvata Mahāvihāra (dem heutigen Ituṃ Bāhā) angehörte, einen Schreiber namens Patideva aus dem Kloster Tarumūla Mahāvihāra (heute Sikhamu Bāhā) beauftragte, dieses Kompendium für ihn und die Mitglieder seiner Familie – zwei Ehefrauen, drei Söhne, zwei Töchter, einen Enkel und eine Schwiegertochter – anzufertigen. Den weiteren Angaben zufolge versprach sich die Familie von der Zusammenstellung des Manuskripts Reichtum, Schutz, Gesundheit und Wohlergehen, da einem Gegenstand wie diesem Glück verheißende und Unheil abwehrende Eigenschaften zugeschrieben wurden. Das aus mehr als 200 Blatt Papier bestehende Bündel wurde zwischen zwei Holzdeckel gelegt und sollte im Haus des Stifters aufbewahrt werden. Die Spuren von rituellen Substanzen auf dem vorderen Einband deuten darauf hin, dass das ganze Buch als Kultobjekt verehrt und bisweilen auch geöffnet wurde, um laut daraus zu lesen.

Literatur

- BENDALL, Cecil (1883): Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge: With Introductory Notices and Illustrations of the Palaeography and Chronology of Nepal and Bengal. Cambridge: University Press.

- DAVIDSON, Ronald (2014): Studies in Dhāraṇī Literature III: Seeking the Parameters of a Dhāraṇī-piṭaka, the Formation of the Dhāraṇīsaṃgrahas, and the Place of the Seven Buddhas. In: R.K. Payne (ed.) Scripture: Canon: Text: Context. Essays Honoring Lewis Lancaster. Berkeley: Institute of Buddhist Studies and BDK America, Inc.: 119-180.

- KIM, Jinah (2013): Receptacle of the Sacred: Illustrated Manuscripts and the Buddhist Book Cult in South Asia. Berkeley: University of California Press.

Beschreibung

Signatur: Cambridge University Library MS Add. 1326

Material: gelbes Papier, zwei hölzerne Deckel

Maße: 225 Blätter à 10 x 40 cm

Herkunft: Kathmandu, Nepal, N.S. 839/1719 n. Chr.

Digitalisat: Digitalisat: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-ADD-01326/1

Text von Gergely Hidas

© für Abb. 1-5 Cambridge University Library