Nr. 25

Birkenrinde aus Gandhāra:

Die Entdeckung der Schriftlichkeit in buddhistischen Klöstern

Ein Birkenrindenmanuskript aus Gandhāra gibt Einblick in die Rolle der Schriftlichkeit in antiken buddhistischen Klöstern und in die Entwicklungen, die der Buddhismus auf dem Weg von seiner Geburtsstätte im östlichen Indien nach Zentralasien und China durchlief. Die Handschrift entstammt einer Manuskriptkultur, die in der Mitte des ersten Jahrtausends durch den Siegeszug des Sanskrit, der Brāhmī‐Schrift und des Palmblattformats ausstarb und in Vergessenheit geriet. Erst in den letzten Jahrzehnten ist sie durch umfangreiche Neufunde und eine geduldige Editionsarbeit wieder in das Blickfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit gelangt. Welche neuen Erkenntnisse gewährt die Handschrift über die Geschichte des Buddhismus und die Einführung der Schrift in Südasien in den Jahrhunderten um die Zeitenwende?

In der Region Gandhāra (dem heutigen Nordpakistan und Ostafghanistan) trafen im Altertum der indische und der iranische Kulturkreis sowie seit dem Alexanderzug (326 v. Chr.) auch hellenistischer Einfluss aufeinander. Besonders bekannt ist die bildende Kunst Gandhāras, in der griechisch‐römische Ausdrucksformen zur Wiedergabe buddhistischer Motive verwendet wurden. Nicht weniger bedeutsam war aber die Manuskriptkultur Gandhāras, in der durch Anpassung der aramäischen Schrift Irans an die mittelindische Sprache Gāndhārī und unter Verwendung von Birkenrinde als Schreibmaterial zum ersten Mal indische Literatur schriftlich niedergelegt wurde. Die neuentwickelte Schrift Gandhāras wird von der modernen Wissenschaft (und mit einiger Sicherheit schon von der antiken Tradition) als Kharoṣṭhī bezeichnet.

Unsere Schriftrolle wurde Anfang der 1990er Jahre als Teil einer Sammlung 28 buddhistischer Handschriften entdeckt, die gegen Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. – vermutlich aus Respekt vor ihren heiligen Inhalten – in einem Tontopf bestattet wurden und so die Jahrtausende überdauerten (Abb. 1). Über den genauen Herkunftsort und die Geschicke dieses Zufallsfundes, bevor er 1994 die British Library erreichte, ist leider nichts bekannt. Dort wurden die zerbrechlichen Birkenrindenhandschriften behutsam entrollt und zwischen Glasplatten sichergestellt. Ihre Erforschung und Entzifferung erfolgt vornehmlich auf Grundlage von Photographien im Naturlicht‐ und Infrarotspektrum, aber die Untersuchung besonders schwieriger Stellen erfordert hin und wieder doch immer noch die Konsultation des Originals.

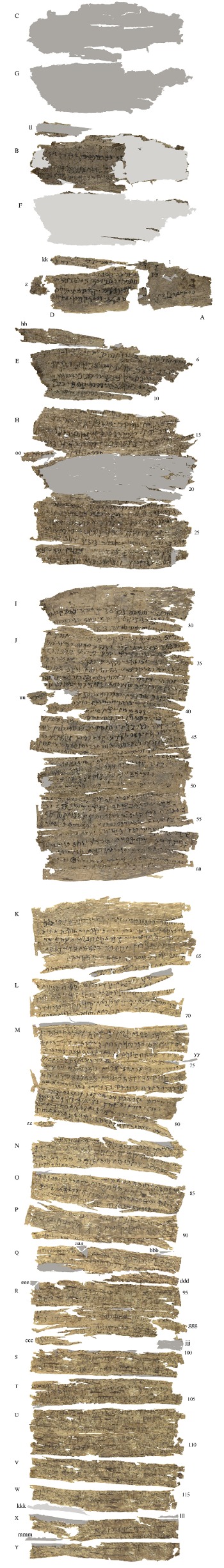

Unser Manuskript setzt sich aus fünf einzelnen Birkenrindenblättern zusammen, die jeweils etwa 14 × 25 cm messen und vertikal zu einer Rolle von 119 cm erhaltener Länge zusammengeklebt wurden (Abb. 2). Zur weiteren Verstärkung der Rolle wurden die Blätter am linken und rechten Rand mit Fäden zusammengenäht, die stellenweise noch erhalten sind. Die flüssige Hand des Schreibers füllte die gesamte Vorderseite der Rolle, und als er ihr unteres Ende erreichte, wendete er die Rolle vertikal derart, dass er ihre Rückseite in umgekehrter Richtung mit Text füllte. Der Textfluss wird in regelmäßigen Abständen von etwa zehn bis fünfzehn Zeilen von großen Interpunktionszeichen in Gestalt stilisierter Lotusblüten unterbrochen, und zusätzlich markierte der Schreiber diese Abschnitte durch rechteckige Zeichen im rechten Rand der Handschrift. Wörter sind ohne Zwischenräume geschrieben, und nur gelegentlich werden kleinere Texteinheiten durch Punkte voneinander abgesetzt (Abb. 3).

Die Entzifferung der Handschrift ergab, dass sie einen bislang unbekannten Kommentartext zu frühbuddhistischen Versen enthält, von denen viele in anderer sprachlicher Form auch in Texten des südostasiatischen Theravāda‐Buddhismus (Dhammapada, Udāna, Suttanipāta) und in chinesischer Übersetzung (Faju jing, Chuyao jing, Yizu jing) vorkommen. Der Kommentar verwendet exegetische Techniken, die wiederum Anknüpfungspunkte in der frühen südostasiatischen und chinesischen Tradition haben, und stellt ein bislang unbekanntes Bindeglied in der Geschichte der buddhistischen Überlieferung dar. Die weitere Durchsuchung der British‐Library‐Sammlung brachte noch zwei weitere Rollen ans Licht, die andere Teile desselben Textes enthalten, der also von seinem Schreiber als mehrbändiges Werk angelegt oder zu einem solchen ausgearbeitet wurde. Am unteren Ende der augenscheinlich letzten Rolle (Abb. 4) markiert eine naturgetreu skizzierte Lotusblume als Vignette das Ende des Werkes. Ein durch die Blume laufender Riss wurde durch übergeklebte Birkenrindenstreifchen sorgfältig repariert.

Der Schreiber der Schriftrolle ist möglicherweise auch der Verfasser des Kommentars. Es gibt keine Indizien für eine schriftliche Vorlage des Textes aber mehrere Stellen, in denen ein mündlicher Hintergrund Spuren in der Form falsch verstandener Wörter hinterlassen hat. Ein zeitgenössisches Relief aus Gandhāra zeigt eindrucksvoll, wie man sich die Benutzung des Manuskripts vorstellen darf: Drei in eine Diskussion vertiefte Mönche halten Schriftrollen in der Hand, auf deren Inhalt sie sich zu beziehen scheinen (Abb. 5). Der Text unserer Handschrift spiegelt denn auch eine Vielzahl verschiedener Interpretationen des gleichen Grundverses wieder und gibt Überlieferungsvarianten an. Durch seinen Verweis auf bestimmte kanonische Textstellen (die Ekotaria‐Abteilung des Kanons, die Parayaṇa‐Sammlung) zeigt er gleichzeitig, dass die Grundstruktur des buddhistischen Kanon im ersten Jahrhundert schon den aus dem modernen Buddhismus bekannten Kanoneinteilungen (im Theravāda: Aṅguttara‐Abteilung, Pārāyana‐Sammlung) entsprach.

Gleichzeitig wirft das Manuskript aber auch zahlreiche Fragen für die weitere Forschung auf. Problematisch ist ein in der British‐Library‐Sammlung bewahrtes Fragment, das Angaben zu Umfang und Besitzer enthält („ ... neunzehn. Im ... Buch fünfundzwanzig Verse. Des Mönches Saṃghaśrava.“), die sich nach Ausweis der Schrift auf unser Manuskript beziehen, sich aber weder physisch noch inhaltlich an eine der drei bewahrten Rollen des Manuskripts anschließen lassen. Bedeutet das, dass der Kommentar ursprünglich noch viel umfangreicher war? Ein weiteres Rätsel stellt die Auswahl und Reihenfolge der kommentierten Verse dar, die weder der Anordnung in den bekannten Grundtexten noch einem erkennbaren exegetischen Plan folgt. Beruht die Struktur des Kommentars auf einem Aspekt seines Entstehungskontextes – zum Beispiel einem liturgischen Kalender – der sich uns entzieht? Und was können wir aus diesen frühesten handschriftlichen Zeugnissen des Buddhismus über die ursprüngliche Lehre des Buddha schlussfolgern, der vierhundert Jahre früher im weit entfernten Ostindien lebte? Die Erforschung der Literatur des antiken Gandhāra steht noch ganz in ihren Anfängen, aber durch die großen Funde der letzten Jahrzehnte sind der Wissenschaft nun fast einhundert umfangreiche Manuskripte mit Texten aller buddhistischen Genres zugänglich. Ihre Entzifferung und Edition wird weitere Jahrzehnte in Anspruch nehmen und mit Sicherheit viele bestehende Probleme lösen und gleichzeitig neue Fragestellungen eröffnen.

Literatur

- BAUMS, Stefan (2009): A Gāndhārī Commentary on Early Buddhist Verses: British Library Kharoṣṭhī Fragments 7, 9, 13 and 18. Ph.D. Dissertation. University of Washington.

- BAUMS, Stefan (2013): „Die Schriftkultur Gandhāras”. In: Akademie Aktuell: Zeitschrift der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 44, 20–23.

- BAUMS, Stefan / GLASS, Andrew (2002 ff.): “Catalog of Gāndhārī Texts”.

- SALOMON, Richard (1999): Ancient Buddhist Scrolls from Gandhāra: The British Library Kharoṣṭhī Fragments. Seattle: University of Washington Press.

- TADDEI, Maurizio (1983): „Addenda to The Story of the Buddha and the Skull‐Tapper (AION, 39, 1979, 3).“ In: Annali dell’Istituto Universitario Orientale, 43, 333–339.

Beschreibung

British Library

Signatur: Or. 14195.17,19–21,26–27,35

Material: Birkenrinde, drei Rollen, 413 Zeilen

Maße: 14 cm breit; 118,6, 70,3 und 22,8 cm lang

Herkunft: 1. Jh. n. Chr., Gandhāra (Nordpakistan oder Ostafghanistan)

Text von Stefan Baums

© für Abb. 1: The British Library Board Abb. 2-4: The British Library Board und Stefan Baums.