Nr. 16

Sieben auf einen Streich

Ein vielsprachiges Manuskript der Österreichischen Nationalbibliothek

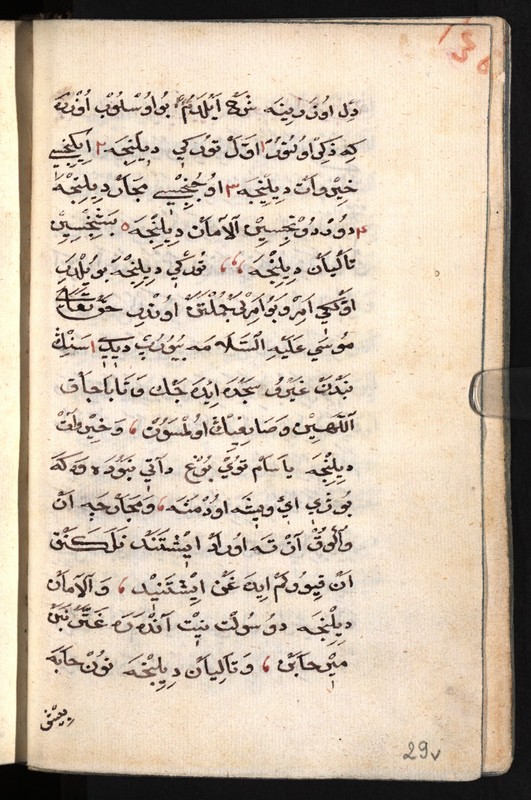

Das in arabischer Schrift geschriebene Manuskript wirkt auf den ersten Blick nicht außergewöhnlich. Man findet darin religiös-islamische, poetische und auch abergläubische Texte auf Arabisch, Persisch und Türkisch, das bis in die 1920er Jahre auch mit arabischen Buchstaben geschrieben wurde. Bei etwa einem Drittel der Blätter kommt man aber mit Kenntnissen dieser drei großen orientalischen Sprachen nicht weiter: Zwar ändert sich weder das Schriftsystem noch die Handschrift des Schreibers, aber es wird darauf verwiesen, dass nun kroatische, ungarische, deutsche und sogar lateinische Passagen folgen. Mit etwas Eingewöhnung entziffert man auch die ersten deutschen Worte „du solt nit andere getter neben mir haben“ (vgl. Abb. 1). Wie ist dieses Manuskript entstanden, das wirkt, als sei es aus einem Guss, und doch so Verschiedenartiges enthält, und für wen war es bestimmt?

Das etwa postkartengroße Manuskript befindet sich im Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek. Insgesamt besteht es aus 162 Blättern aus europäischem Papier. Vermutlich wurden sie, nachdem sie in „europäischen“ Besitz gelangten, beschnitten und neu eingebunden. Die letzten zehn Blätter und eines zwischen zwei Abschnitten sind leer, alle anderen beidseitig in einer gut lesbaren, im Osmanischen Reich weit verbreiteten arabischen Schriftart beschrieben. Am Anfang der Handschrift findet man außerdem unter einem türkischen Vers, der als Anrede an den Leser gedacht ist, eine Notiz in lateinischer Schrift und Sprache. Diese Notiz stammt von Sebastian Tengnagel, der von 1608 bis zu seinem Tod 1636 Bibliothekar der Kaiserlichen Hofbibliothek in Wien war. 1920 wurde die Hofbibliothek in Österreichische Nationalbibliothek umbenannt. Wir wissen also, dass das Manuskript sich schon in der ersten Hälfte des 17. Jh. an seinem jetzigen Aufbewahrungsort befand.

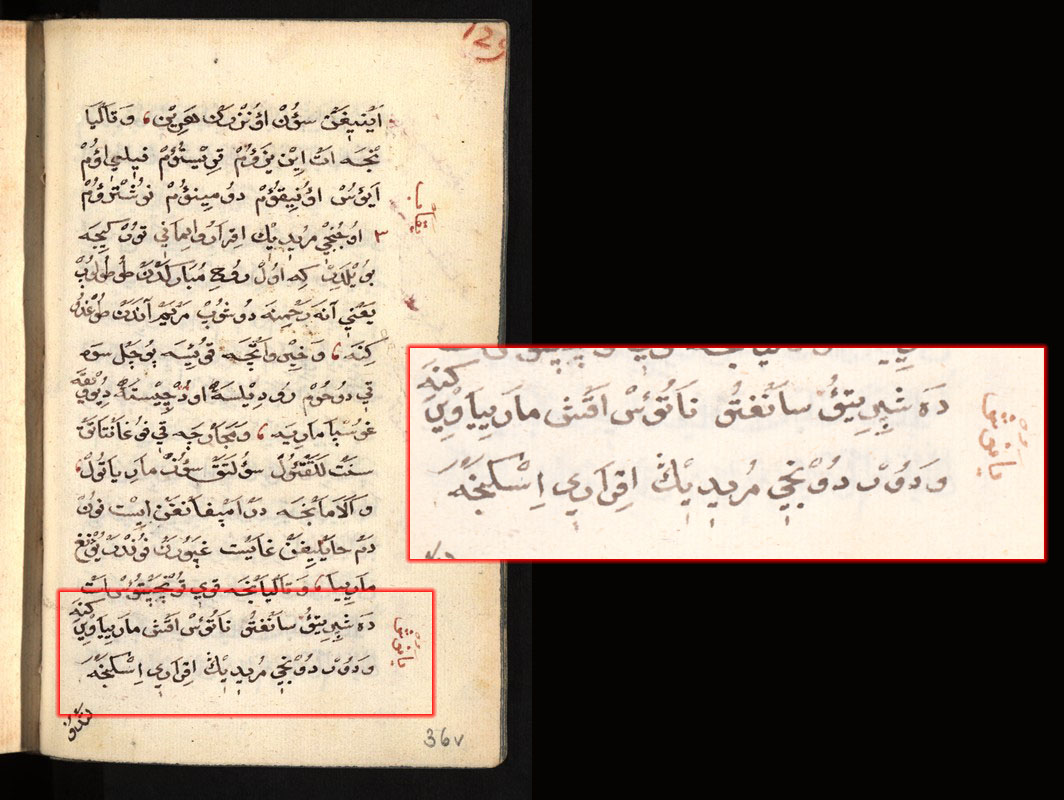

Im Manuskript gibt es keine expliziten Angaben darüber, wann und wo es entstanden ist, oder wer es zusammengestellt und geschrieben hat. Unterschiedliche Hinweise erlauben es aber, als Entstehungszeit die letzte Dekade des 16. Jahrhunderts anzunehmen. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist eine Liste der osmanischen Sultane, die mit Murad III, dem Herrscher der Jahre 1574-1595, endet. Und auch die elf verschiedenen Wasserzeichen im Manuskript erlauben Rückschlüsse auf seine Entstehungszeit. Ihre Identifikation ist allerdings schwierig, weil die Blätter bei der Herstellung des Manuskriptes quer gelegt und in der Mitte gefaltet wurden. Dann wurden fünf dieser gefalteten Blätter übereinander gelegt und entlang der Faltkante zu einer sogenannten Lage vernäht. Die Wasserzeichen befinden sich genau an der Faltstelle der Blätter, so dass man von denen, die auf den unteren Blättern einer Lage sind, nur Fragmente erkennen kann. Bisher ist nur bei zweien die Identifizierung gelungen. Beide waren um 1590 in Wien in Gebrauch. Außerdem wurde auch eine isoliert stehende Kombination aus drei Zeichen (vgl. Abb. 2), die unterschiedliche Lesungen und Interpretationen erlaubt, für die Datierung herangezogen. Die Zeichen wurden als islamische Jahreszahl 997, in der indisch-arabischen Form der arabischen Ziffern aufgefasst, das entspricht 1588/89 unserer Zeitrechnung. Auch wenn diese Interpretation gut zu den anderen Hinweisen passt, ist die Form der Zeichen doch außergewöhnlich – sie könnten auch als „44“ in der europäisch-arabischen Form der arabischen Ziffern und „V“ (für den Buchstaben oder die römische Ziffer) gelesen werden.

Aufgrund der enthaltenen europäischen Sprachproben, bei denen es sich zum Großteil um die Zehn Gebote, das Vater Unser, das apostolische Glaubensbekenntnis und um lutherische Kirchenlieder handelt, kommt als Entstehungsgebiet des Manuskripts oder Heimat des Kompilators am ehesten das historische Ungarn in Frage. Auch einige Besonderheiten der Schreibung deuten darauf, dass es aus den europäischen Gebieten des Osmanischen Reiches stammen dürfte, zu denen im 16. Jh. auch ein Großteil Ungarns gehörte. Die deutschen Texte zeigen vorwiegend Merkmale mittel-bairischer Dialekte, die auch in Ungarn und der Slowakei gesprochen wurden. Da alles, soweit es möglich war, so notiert wurde, wie man es damals aussprach, können wir auch an den lateinischen Texten Varianten erkennen, die typisch für ungarisches Latein waren. Außerdem sind die Namen der Apostel, jener Jünger Jesu, die von ihm mit der Mission beauftragt wurden, sofern nicht in ihrer latinisierten Form, in der deutschen oder ungarischen Lautung, etwa Janos für Johannes, aufgeführt (vgl. Abb. 3). In einem ungarischen Gedicht, das aus keiner anderen Quelle bekannt ist, wird als Herkunftsort des Verfassers je nach Lesung entweder Divín oder Devín, beide in der heutigen Slowakei, genannt. Wir wissen aber nicht, ob der Verfasser dieses Gedichtes auch derjenige war, der das gesamte Manuskript geschrieben hat. Außerdem wäre es auch möglich, dass diese Person selbst nicht alle der enthalten Sprachen beherrschte, sondern manches nach dem mündlichen Vortrag anderer Personen aufgezeichnet hat. Diese Fragen können nur durch weitere Untersuchungen aller Sprachproben und den Vergleich der damaligen Verbreitungsgebiete der Varietäten geklärt werden.

Die Entstehung des Manuskripts gibt immer noch viele Rätsel auf, aber es gibt keine Zweifel daran, dass es, trotz seiner zum Teil christlichen Inhalte, für eine osmanische Leserschaft islamischen Glaubens bestimmt war. Das erkennt man nicht nur an der Verwendung der arabischen Schrift. Alle Paratexte, d.h. Ein- und Überleitungen, Kommentare und Notizen, die nicht zu den aufgezeichneten Texten gehören, sondern diese in das Manuskript einbetten, sind auf Türkisch verfasst. Die Anrede an den Leser enthält die Aufforderung, die erste Sure des Korans für die Seele des Schreibers zu rezitieren und an der Stelle des Glaubensbekenntnisses, an der von Jesus gesagt wird, er habe „gelitten unter Pontius Pilatus“ wird dem Leser erklärt, der römische Statthalter Pontius Pilatus sei ein Padischah gewesen, ein Titel, der sonst für osmanische Herrscher verwendet wurde.

Literatur

- FLÜGEL, Gustav (1867): Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien / im Auftrage der Vorgesetzten k.k. Behörde geordnet und beschrieben von Gustav Flügel: Bd. 3. Wien: Dr. und Verl. der K. K. Hof- und Staatsdruckerei.

- GRAGGER, Robert (1927): „Türkisch-ungarische Kulturbeziehungen“. In Franz Babinger u.a. (Hgg.): Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit – Nach Handschriften in Oxford und Wien. Berlin/Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 1-32.

- IVUŠIĆ, Branka / BICHLMEIER, Harald (im Druck): „Zur dialektologischen Einordnung der deutschen Texte einer osmanischen Sammelhandschrift vom Ende des 16. Jh.s“. In Rüdiger Harnisch und Rosemarie Spannbauer-Pollmann (Hgg.): Akten der 11. bayerisch-österreichischen Dialektologentagung, Passau, 23.–25. September 2010.

- MITTWOCH, Eugen (1927): „Die deutschen, magyarischen, kroatischen und lateinischen Texte der Wiener Sammelhandschrift“. In Franz Babinger u.a. (Hgg.): Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit – Nach Handschriften in Oxford und Wien. Berlin/Leipzig: Walter de Gruyter& Co. 88-130.

- MITTWOCH, Eugen/MORDTMANN, Johann Heinrich (1927): „Die Wiener Sammelhandschrift“. In Franz Babinger u.a. (Hgg.): Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit – Nach Handschriften in Oxford und Wien. Berlin/Leipzig: Walter de Gruyter& Co. 70-87.

- RÖMER, Claudia (2009): „16. yy. Arap harfleriyle yazılmış Almanca dinî ve dünyevî metinler ile Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki Almanca örnekler – bir karşılaştırma“. In Nuran Tezcan (Hg.): Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi. Istanbul: Yapi Kredi Yayınları. 365-372.

- RÖMER, Claudia (im Druck): „Cultural Assimilation of a 16th-Century New Muslim ‒ the mecmua ÖNB A.F. 437”. In İlhan Şahin (Hg.): Proceedings of CIEPO 19, Van, July 26-30 2010.

Kurzbeschreibung

Österreichische Nationalbibliothek, Wien (Österreich)

Signatur: Cod. A.F. 437

Material: Europäisches Papier, 162 Blatt, davon 151 beidseitig, meist 15-zeilig beschrieben

Maße: 17,1 x 11,2 cm, nachträglich beschnitten

Einband nicht original

Entstehungszeit: ca. 1590

Text von Branka Ivušić

© für alle Manuskript-Abbildungen: Österreichische Nationalbibliothek