Nr. 15

Von Sammlern und Siegeln

Die bewegte „Lebensgeschichte“ eines chinesischen Manuskripts

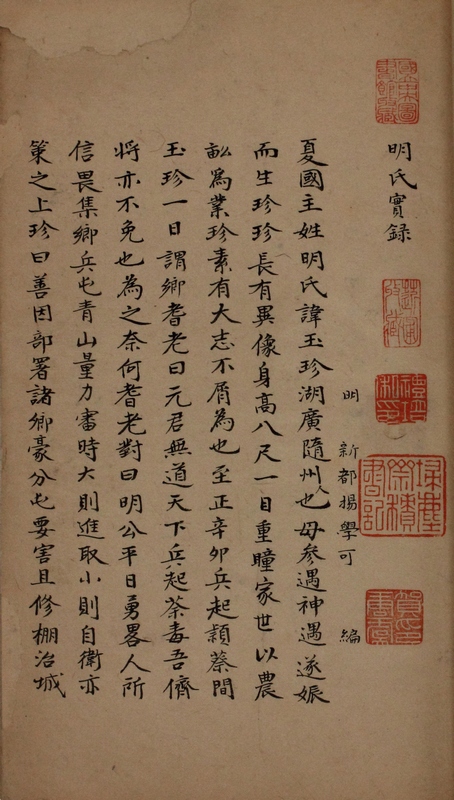

Beim Betrachten dieses chinesischen Manuskripts fallen zu allererst die fünf roten Rechtecke auf. Es sind Abdrücke von Buchsammlersiegeln, die eine sehr lange Tradition in China haben. Die Praxis chinesischer Sammler, ihre Bücher mit Siegelabdrücken zu markieren, ist seit dem siebten Jahrhundert belegt. Häufig ist zu beobachten, dass Sammler ihr Siegel neben ältere Abdrücke setzen, was in Einzelfällen zu mehreren Dutzend solcher Abdrücke auf einem einzigen Manuskript (oder Druck) führen kann. Anhand der Siegelinschriften lassen sich die verschiedenen Besitzer eines Buches identifizieren und so seine „Lebensgeschichte“ rekonstruieren. Heute befindet sich dieses Manuskript im Besitz der Nationalen Zentralbibliothek Taiwans. Doch wie gelangte es dorthin und was erzählen die Siegelabdrücke über das frühere „Leben“ dieses spätkaiserzeitlichen Manuskripts?

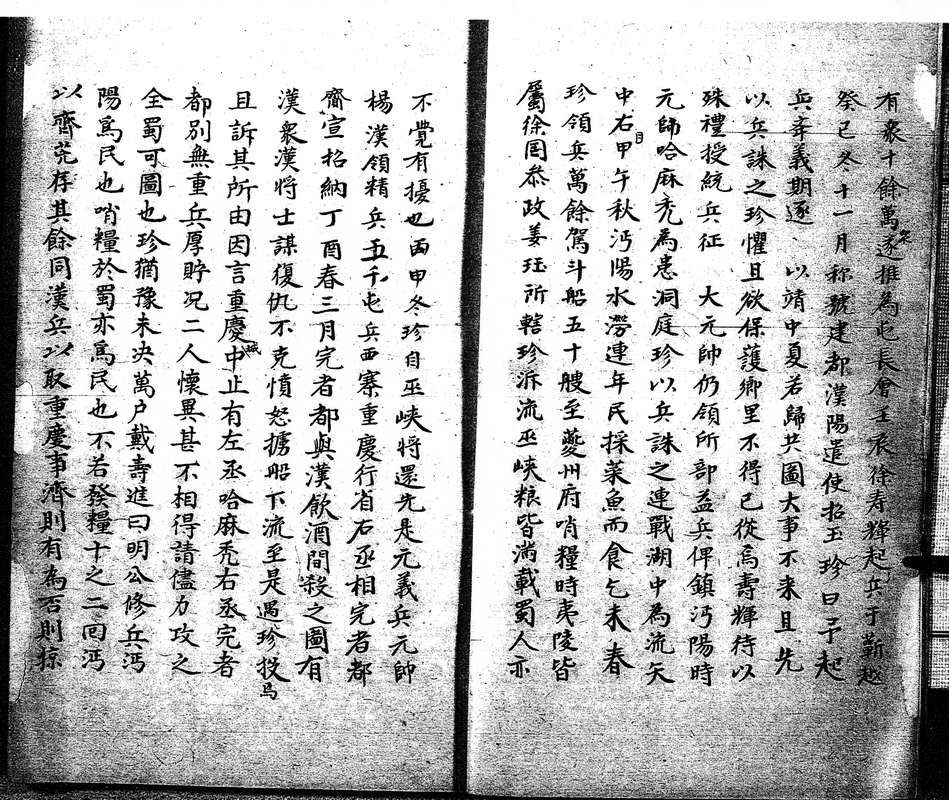

Das Manuskript, ein kleines gebundenes Heft, welches aus sieben beidseitig beschriebenen Papierblättern besteht, trägt den Titel „Annalen der Familie Ming“ (Mingshi shilu). Der Text enthält die Geschichte der kurzlebigen Xia-Dynastie, deren zwei Herrscher aus der Familie Ming von 1362 bis 1371 die Kontrolle über die Region Sichuan im Südwesten Chinas ausübten. Er wurde Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts von Yang Xueke, einem Zeitzeugen, unter Zuhilfenahme von Archivmaterial verfasst. Bei dem Manuskript handelt es sich nicht um das Autorenoriginal. Es ist zwar nicht datiert, aber es lässt sich mit Sicherheit sagen, dass diese Kopie in der Zeit der Qing-Dynastie (1644-1911), also lange nach dem Ableben des Autors, erstellt worden sein muss. Das belegen unter anderem fünf Leerstellen, an welchen Schriftzeichen absichtlich ausgelassen wurden (Abb. 2), bei denen es sich ausnahmslos um abwertende Bezeichnungen für Nicht-Chinesen handelt, wie der Vergleich mit einer älteren Version des Textes zeigt. Die Herrscher der Qing-Dynastie waren keine Chinesen und hatten die Verwendung solcher Begriffe verboten, da sie um deren subversives Potential wussten.

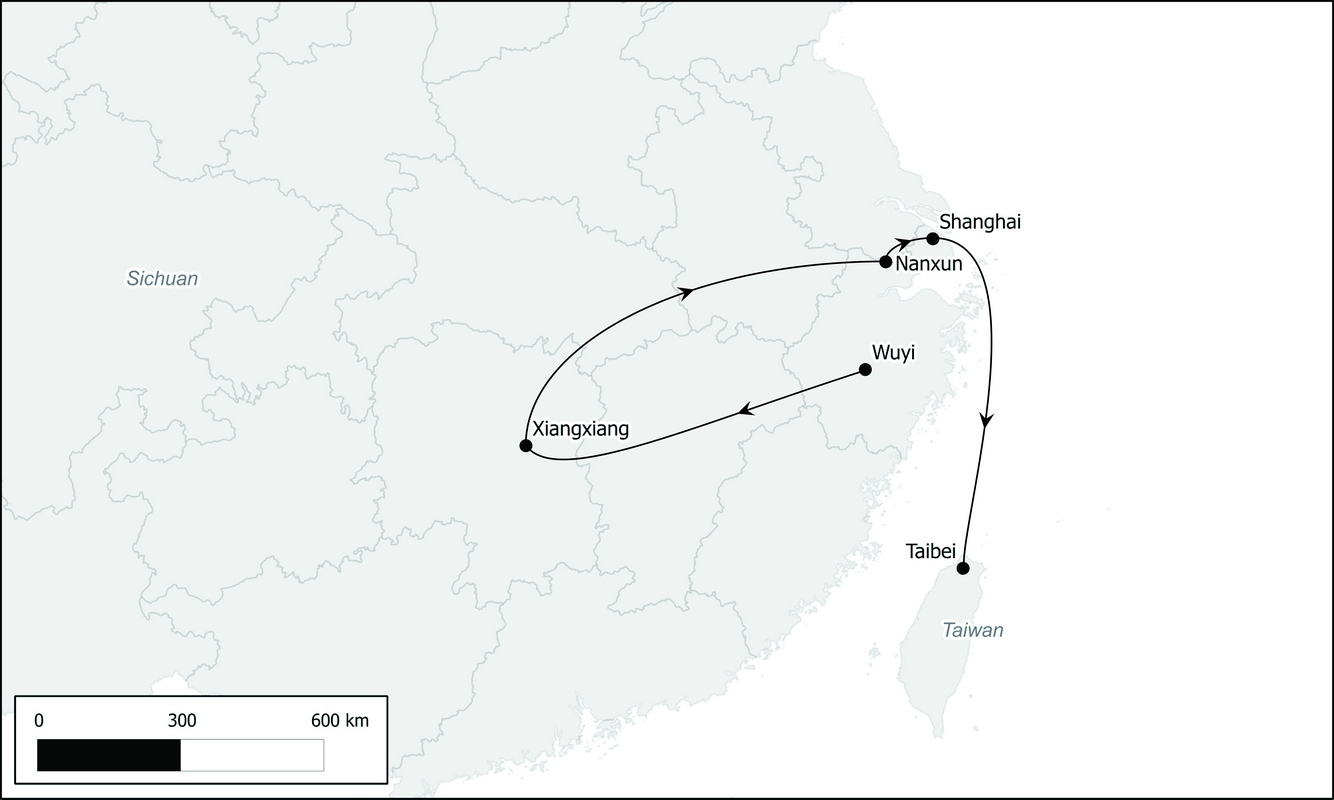

Während der oberste und zugleich jüngste Siegelabdruck von der Zentralen Nationalbibliothek stammt, lassen sich die anderen vier Abdrücke privaten Sammlern zuordnen. Wie auch andere persönliche Siegel bestehen Buchsammlersiegel meist aus weichem Stein, in den Schriftzeichen geschnitten sind, die unter Verwendung von roter Siegelfarbe auf Papier aufgestempelt werden. Werden die Zeichen direkt in den Stein geschnitten, erscheint die Schrift in Weiß; wird der Freiraum um die Schriftzeichen weggeschnitten, so dass allein sie stehenbleiben, erscheint die Schrift in Rot. Auf unserem Manuskript sind zwei Abdrücke mit weißer (ganz unten und in der Mitte) und drei mit roter Schrift zu sehen. Ausnahmslos wird eine spezielle Siegelschrift verwendet, welche stark von der Normalschrift abweicht und nicht ohne weiteres zu entziffern ist. Drei der vier Abdrücke von Privatsammlern sind auf das zwanzigste Jahrhundert zu datieren, allein der unterste stammt vielleicht noch aus dem späten neunzehnten Jahrhundert: „Siegel des He Tangyu“. Über He ist lediglich bekannt, dass er aus dem Ort Wuyi im Osten Chinas stammte, wohl in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts geboren wurde und nach 1911 gestorben sein muss. Wie er in den Besitz des Manuskripts gekommen ist oder ob er es gar selber kopiert hat, lässt sich nicht sagen.

Die zwei folgenden Siegelabdrücke „Exlibris Studierzimmer von Freud und Leid der Textarbeit“ und „Privatsiegel des Lipei“ stammen beide von Wang Lipei (1864-1943), einem Mann aus der Stadt Xiangxiang in Zentralchina. Wang, der einige Zeit im Exil in Japan verbrachte, hatte nach der Revolution 1911 rasch seine politischen Ambitionen begraben und führte fortan das Leben eines Gelehrten. Das Sammeln von Büchern, vor allem alter Manuskripte, war seine große Leidenschaft. Es ist davon auszugehen, dass er dieses Manuskript auf einer seiner zahlreichen Reisen erworben hat, die er unternahm, um alte Bücher zu erstehen. Ende der 1920er Jahre sah er sich aufgrund finanzieller Probleme gezwungen, dieses und andere Manuskripte zu veräußern.

Der nächste Besitzer fügte sein Siegel „Gesammelt von Qinpu“ hinzu. Qinpu ist ein anderer Name von Zhang Naixiong (1890-1945), Sprössling einer reichen Kaufmannsfamilie aus Nanxun, einer kleinen Stadt südwestlich von Shanghai. Die Leidenschaft für das Sammeln von Büchern erbte Zhang von seinem Vater, der ebenfalls ein bekannter Buchliebhaber war. Es heißt, Zhang habe neben seiner Tätigkeit als Geschäftsmann in Shanghai stets die Hälfte des Tages seiner Sammelleidenschaft gewidmet. Aus einem 1940 erstellten Katalog geht hervor, dass seine Sammlung 1486 Bücher umfasste, hier findet sich auch ein Eintrag zu unserem Manuskript.

Mit dem Ausbruch des Japanisch-Chinesischen Krieges 1937 brach eine schwere Zeit für viele Buchsammler an. Angesichts der zunehmend schwierigen Umstände sahen sich viele von ihnen gezwungen, ihre Sammlungen zu verkaufen, so auch Zhang Naixiong. Zu diesem Zweck entstand 1940 der Katalog. Nach langwierigen Verhandlungen verkaufte er schließlich im November 1941 das Gros seiner Sammlung trotz rasender Inflation an die „Gesellschaft zum Erhalt von Dokumenten“, eine Organisation, die im Auftrag der chinesischen Regierung heimlich wichtige historische Dokumente innerhalb der japanisch besetzten Gebiete aufkaufte, um sie vor Zerstörung oder Verkauf ins Ausland zu retten. Das Manuskript blieb zunächst in Shanghai, wo es mit den übrigen Büchern Zhangs versteckt wurde. 1949 schließlich gelangte es mit der gesamten Sammlung sowie vielen anderen Kulturgütern nach Taiwan, wohin die Nationalisten nach der Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten geflohen waren. Hier kam das Manuskript schließlich in den Besitz der Nationalen Zentralbibliothek in Taibei.

Literatur

- Fölster, Max Jakob (2009), Die Xia-Dynastie in Sichuan (1362-1371), Unveröffentlichte Magisterarbeit, Hamburg: Universität Hamburg.

- Gu Liren 顧力仁 und Ruan Jingling 阮靜玲 (2010), „Guojia tushuguan guji sougou yu Zheng Zhenduo 國家圖書館古籍蒐購與鄭振鐸“, in Guojia tushuguan guankan 國家圖書館館刊 99:2, 129–165.

- Guojia Tushuguan 國家圖書館 (Hrsg.) (1997), Guojia tushuguan shanben shuzhi chugao 國家圖書館善本書志初稿, shibu yi 史部一. Taibei: Guojia tushuguan 國家圖書館, 245.

- Huang Ting-Pei 黃庭霈 (2009), Zhang Naixiong cangshu yanjiu 張乃熊藏書研究, Unveröffentlichte Masterarbeit, Taibei: National Taiwan University.

- Su Jing 苏精 (2009), Jindai cangshu sanshi jia 近代藏书三十家, Beijing: Zhonghua shuju 中华书局.

- Wagner, Lothar (1997), „Chinese Seals“, in Dominique Collon (Hrsg.), 7000 years of seals, London: British Museum Press, 205–222.

- Zhang Naixiong 張乃熊 (1969), Qinpu shanben shumu 菦圃善本書目, Taibei: Guangwen shuju 廣文書局.

- Zheng Weizhang 郑伟章 (1999), Wenxianjia tongkao (Qing-Xiandai) 文献家通考 (清-现代), Beijing: Zhonghua shuju 中华书局.

Kurzbeschreibung

Taibei (Taiwan), Nationale Zentralbibliothek 國家圖書館, 204.26 02205

Material: Papier, 28,7 × 17,8 cm

Layout: 7 beidseitig beschriebene Blätter, 9 Zeilen pro Seite mit zumeist 21 Schriftzeichen pro Zeile

Herkunft: China, zwischen 1644 und 1911

Text von Max Jakob Fölster

© für alle Manuskript-Abbildungen: Nationale Zentralbibliothek 國家圖書館, Taiwan