Nr. 11

Mit den Heiligen kamen die Manuskripte...

Die Anfänge der christlich-äthiopischen Manuskriptkultur sind noch immer unbekannt, doch die Tradition besagt, dass die Bibel im späten 5. oder frühen 6. Jahrhundert in Ge’ez übersetzt wurde, die damalige Sprache Äthiopiens. Die Neun Heiligen, eine Gruppe ausländischer Mönche, kamen angeblich aus verschiedenen Provinzen des orientalischen Teils des Römischen Reichs nach Äthiopien, übersetzten die Bibel und verbreiteten das Christentum im nördlichen Teil des Königreichs. Der Prozess der Christianisierung führte nicht nur zur Übersetzung der Bibel, sondern begründete auch eine Manuskriptkultur in den Klöstern. Das hier vorgestellte Manuskript bietet einen Einblick in die Legende von Garimā, einem der Neun Heiligen, der als einer der Ersten die Evangelien in Ge’ez übersetzt haben soll. Wie spiegelt sich diese Legende von Garimās Bibelübersetzung im Manuskript wider? Und warum hat diese Legende von den Anfängen der Manuskriptherstellung in Äthiopien einen Prestigewert für das Kloster, in dem das Manuskript erstellt wurde?

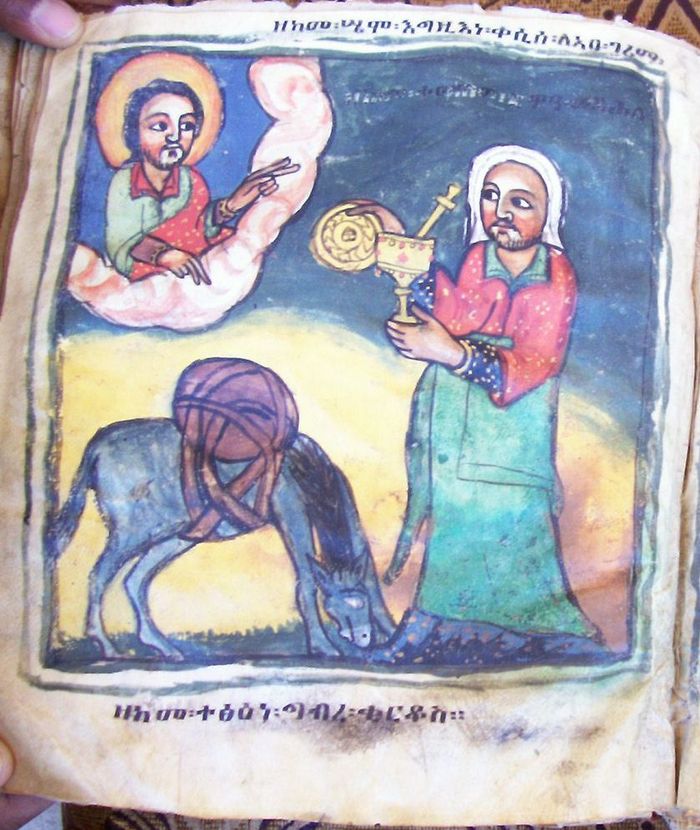

Das vorliegende Manuskript beinhaltet die Taten des Abbā Garimā, eine der hagiographischen Quellen, welche die Legende der Bibelübersetzung in Ge’ez erwähnt. Es ist besonders erwähnenswert, weil es zeigt, wie ein schriftlicher Text eine mündliche Tradition aufgreift, um von dem Prestige zu profitieren, das mit dem Heiligen in Verbindung gebracht wird, der das Christentum und christliche Texte nach Äthiopien brachte. Das Manuskript wurde im achtzehnten Jahrhundert im Kloster von Dabra Madarā (Adwā, Tegrāy) erstellt, dem Kloster, das angeblich von Garimā gegründet worden war. Taten des Garimā ist der Haupttext dieser Sammelhandschrift, die außerdem die Geschichte des Walda Sellāsē, die Geschichte des abuna Mār Yoḥannes und die Chronik des Königs Adyām Sagad (ca. 1749–1769; Thronname Iyo’as I) beinhaltet. Nur einige dieser anderen Texte haben auch einen offensichtlichen Bezug zum Kloster Dabra Madarā. Das Manuskript umfasst 126 Seiten, auf denen der Text durchgehend in zwei Spalten mit je vierzehn Zeilen angeordnet ist. Auf den ersten Seiten des Manuskripts finden sich zweiundzwanzig Miniaturen, die teils Episoden aus dem Leben von Garimā und von Jesus Christus darstellen, teils äthiopische und nicht-äthiopische Heilige zeigen. Einige der Miniaturen werden von einzelnen weißen Blättern geschützt, die offensichtlich später eingebunden wurden, denn sie sind nicht Teil der ursprünglichen Bindung (fol. 13r, Abb. 1).

In einigen Miniaturen wurden die ursprünglichen, nicht mehr lesbaren Bildinschriften durch neue Bildunterschriften ersetzt (Abb. 2). In dem Manuskript sind mindestens zwei verschiedene Schreibphasen zu erkennen. Auf den weißen Blättern und an freien Stellen aus der ersten Schreibphase ergänzte man in einer zweiten Phase eine Bestätigung des Königs Śarḍa Dengel (ca. 1550-1597, Thronname Malak Sagad) über eine zuvor erfolgte Landzuweisung an das Kloster und fügte außerdem einige Andachtstexte hinzu.

Dieses Manuskript ist außergewöhnlich, da es – in Text und Bild – drei verschiedene Versionen der Legende der Bibelübersetzung darstellt. In allen spielen übernatürliche Phänomene eine bedeutende Rolle: 1. Eine Erzählung aus den Taten des Garimā berichtet, dass Garimā, als er einst schrieb, aufstand, um das Abendgebet zu verrichten. Die Sonne ging gerade unter, doch der Mönch bat sie mit einem Wink, am Himmel zu bleiben. Also bewegte sich die Sonne zurück und während er noch immer betete, schrieben die Engel innerhalb einer Stunde die Evangelien (fol. 41v, Abb. 3) nieder. Diese Version ist das Ergebnis einer Mischung aus verschiedenen Überlieferungen in Bezug darauf, wie Garimā die Evangelien schrieb, die sowohl in Manuskripten der Taten des Garimā (in verschiedenen Ausgaben), als auch im Synaxarion (eine Sammlung kurzer Lesungen zum Gedenken an den Tod der Heiligen während des liturgischen Jahres) belegt ist. 2. Diese Episode wird auch in einer Illustration dargestellt, die für dieses Manuskript spezifisch ist. Sie zeigt den Heiligen, der auf dem Boden hockt und mit roter und schwarzer Tinte einen auf seinen Knien ruhenden Kodex schreibt. Die zwei Sonnen am Himmel stellen das Wunder der zurückwandernden Sonne dar. Der Heilige wird von zwei sonderbaren weißen Kreaturen unterstützt, die schwer zu identifizieren sind. Vor Garimā sehen wir ein Tintenfass und einen Krug. In der Bildunterschrift steht: „Wie Abbā Garimā das Evangelium im Land von Aterēt schrieb“, ein Bezirk, der zum Kloster von Garimā gehört (fol. 12v, Abb. 1). Bemerkenswert ist, dass Kopisten in Äthiopien noch heute auf diese Weise schreiben (Abb. 4). 3. Einige Seiten später folgt ein kurzes Loblied (salām), dessen Gegenstand ein weiteres Wunder des Heiligen ist. Als Garimā gerade das Evangelium niederschrieb, fiel ihm das Schreibrohr auf den Boden. Ohne dass es gegossen worden wäre, keimte es plötzlich auf, wurde grün und begann, zu wachsen.

Obwohl die Rolle Garimās als Bibelübersetzer bisher nicht durch historische Quellen belegt werden konnte, scheint die in diesem Manuskript überlieferte Tradition den Geistlichen von Dabra Madarā dazu gedient zu haben, ihren Anspruch zu bekräftigen, einer der ersten Orte in Äthiopien zu sein, an dem Manuskripte hergestellt wurden. In der Tat wurden in Äthiopien die ältesten bisher bekannten Manuskripte mit Evangelien in diesem Kloster gefunden. Sie werden als Die Evangelien des Endā Abbā Garimā bezeichnet. Dabei handelt es sich um drei in Europa seit spätestens 1960 bekannte Manuskripte, deren genaue Datierung unter Wissenschaftlern jedoch noch immer diskutiert wird. Die C14-Analyse zweier bemalter Blätter deutet auf eine Entstehungszeit zwischen 330 und 650 n. Chr. hin, während philologische und paläographische Faktoren keine Anhaltspunkte für eine Datierung vor 650 n. Chr. liefern.

Literatur

- Bausi, Alessandro (2004), „Il testo, il supporto, la funzione. Alcune osservazioni sul caso dell’Etiopia”, in Böll et alii (Hrsg.), Studia Aethiopica in Honour of Siegbert Uhlig on the Occasion of his 65th Birthday, Wiesbaden: Harrassowits Verlag, 7–22.

- Bausi, Alessandro (2005), „Ǝnda Abba Gärima”, in Siegbert Uhlig (Hrsg.), Encyclopaedia Aethiopica, Vol. 2. D-Ha, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 284–286.

- Bausi, Alessandro (2011), „The «True Story» of Abba Gärima Gospel”, Comparative Oriental Manuscript Studies Newsletter, 1, 17–20.

- Brita, Antonella (2010), „I racconti tradizionali sulla seconda cristianizzazione dell’Etiopia. Il ciclo agiografico dei Nove Santi, Napoli: Università degli Studi di Napoli 'L’Orientale'”, Studi Africanistici. Serie Etiopica, 7, 32–39, 222–226.

- Conti Rossini, Carlo (1897), „L’Omilia di Yoḥannes, vescovo di Aksum, in onore di Garimā”, in Actes du XI Congrès des Orientalistes. Section Sémitique, vol. 4, Paris: Ernest Leroux [1899], 139–177.

- Sergew, Hable Selassie (1981), Bookmaking in Ethiopia, Leiden: Karstens Drukkers B.V.

Kurzbeschreibung

‘Adwā (Tegrāy), Dabra Madarā, Endā Abbā Garimā

Signatur: ms. C2 IV 92

Herkunft: 18. Jahrhundert

Material: Pergament, 24 × 21 × 7 cm,126 Folios, zwei Spalten, 15 Zeilen pro Seite, Buchdeckel aus Holz, überzogen mit braunem Leder

Text von Antonella Brita

© aller Bilder: Antonella Brita, Hamburg