Nr. 10

Die Frau von Jesus – Ein Papyrus auf Abwegen

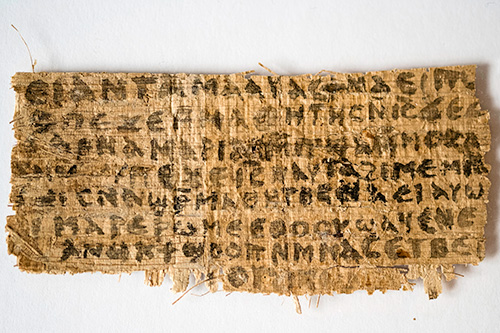

„Wissenschaftlerin aus Harvard entdeckt Hinweis, dass Jesus verheiratet war“. Unter dieser Überschrift berichtete der amerikanische Sender Fox News über einen Vortrag, den Karen L. King am Abend des 18. September während des 10. Internationalen Kongresses für Koptologie im Institutum Patristicum Augustinianum gehalten hatte, nur wenige Schritte vom Vatikan entfernt. Die Berichte der europäischen und italienischen Medien gingen in eine ähnliche Richtung, allerdings mit Unterschieden in Tonfall und Sachverstand sowie durch wenig relevante Bezüge zu Dan Browns Roman Sakrileg. Die Nachricht ist schnell erzählt: Im Verlauf der Konferenz stellte die Wissenschaftlerin ein Papyrus-Fragment vor, auf dem in koptischer Übersetzung eine Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern über eine Frau namens Maria widergegeben wird. Jesus bezeichnet sie als „seine Frau“ (ta-hime/ta-shime, was im Koptischen „Frau“ oder „Ehefrau“ entspricht). Solch eine Bekanntmachung ist keinesfalls ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Konferenz. In diesem Fall jedoch hatte der Kurzschluss zwischen Forschung und Medien – der keine Zeit mehr für eine seriösere wissenschaftliche Debatte lässt – bereits vor der Konferenz stattgefunden. Die am selben Tag voreilig in amerikanischen Medien verbreitete Nachricht beruhte auf einem Interview, das Karen L. King schon vor ihrer Abreise nach Italien gegeben hatte.

Während die Medien über diese Entdeckung in manchmal sensationslüsternem Ton berichteten und dem Kongress für Koptologie plötzliche Aufmerksamkeit bescherten, veröffentlichte King auf der Website ihrer Universität den Entwurf eines wuchtigen Artikels über das Fragment und dessen Inhalt, den sie gemeinsam mit anderen jungen Wissenschaftlern geschrieben hatte. Der Artikel wird nicht im Tagungsband des Kongresses erscheinen, der frühestens 2015 herauskommen soll, sondern wurde beim Harvard Theological Review eingereicht und wird im kommenden Januar veröffentlicht, vorausgesetzt, er wird nach dem üblichen Begutachtungsprozess angenommen. Der Artikel weist also alle Eigenschaften wissenschaftlicher Objektivität auf, wie man es von Karen L. King, einer renommierten Expertin für Gnostik und Gender-Fragen im frühen Christentum, erwartet. Ihre Hauptschlussfolgerungen sind: Das Fragment ist antik und stammt aus dem vierten Jahrhundert; der griechische Text, welcher Grundlage der koptischen Übersetzung bildet, ist noch älter und wurde vermutlich im zweiten Jahrhundert verfasst; es bezeugt, dass es Umgebungen gab, in denen die Hochzeit Jesu diskutiert wurde: „Das Fragment ist ein direkter Beweis dafür, dass Vermutungen über den Familienstand von Jesus zum ersten Mal mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod aufkamen, und zwar im Kontext von innerchristlichen Kontroversen über Sexualität, Ehe und Jüngerschaft “.

Ich möchte gleich zu Anfang betonen, dass ich Vorbehalte gegen diesen Punkt in Kings Argumentation habe. Nicht nur das: Ich meine, dass genau dieses Argument dafür verantwortlich ist, wie die Medien über die Entdeckung berichtet haben: Der Ausdruck von Intimität und Wesenseinheit zwischen dem Heiland und seinen Jüngern, wie er in gnostischen Texten geläufig ist, wurde zu einer Bestätigung der angeblichen Ehe Jesu umgedeutet; ein Umstand, der wenn er auch aufgrund dieses Textes nicht als historische Tatsache angenommen werden kann, King zufolge doch immerhin zeigt, dass es ein Thema für die Christen im 2. Jahrhundert war, wenn sie über Jesus und Sexualität sprachen. Angesichts der Tatsache, dass das Fragment, im Gegensatz zu vielen anderen Gegenständen, die auf der Konferenz vorgestellt wurden, nicht bei Ausgrabungen entdeckt worden war, sondern vom Antiquitätenmarkt stammt, ist eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um seine Glaubwürdigkeit zu bestätigen und eine Fälschung auszuschließen. Zuerst muss die Materialität des Fragments untersucht werden: Zu welcher Art von Manuskript könnte es gehört haben? Wie ist es aus paläographischer Sicht zu datieren? Zum zweiten: Um welche Art von Text handelt es sich? In welchem literarischen Kontext steht die erstaunliche Aussage Jesu? Welche Bedeutung hat sie in diesem besonderen Kontext? Es ist festzuhalten, dass sich der Forschung auf beiden Ebenen (Papyrus und Text) viele Probleme stellen. King gibt zu, dass einige Kollegen die Echtheit des Papyrus bezweifeln, während andere Papyrologen zu positiveren Einschätzungen gelangen. Auf Grundlage des Fotos, das von Fox News gezeigt worden und in einigen Zeitungen erschienen war, äußerten mehrere der in Rom auf der Konferenz versammelten Koptologen (unter ihnen Stephen Emmel, Wolf-Peter Funk, Alin Suciu, Tito Orlandi und Paola Buzi) Zweifel an der Authentizität des Papyrus, schlossen aber auch, nach Zugang zu genaueren Informationen, eine spätere Revision ihres Urteils nicht aus. Sie zogen dabei sowohl die Beschaffenheit des Fragments in Betracht, welche die Zuordnung zu einem Manuskripttyp (literarischer Codex? Amulett?) erschwert, als auch die Eigenschaften der Schrift, die sich anscheinend von den meisten bekannten Vorkommen aus dem vierten Jahrhundert und von einer sehr großen Zahl späterer unterscheidet. Es wurde der Verdacht geäußert, bei den Schriftzeichen auf dem Fragment handele es sich um ungeschickte Nachahmungen von gedruckten koptischen Buchstaben.

Natürlich muss es sich nicht um eine Fälschung handeln, wenn ein Gegenstand ungewöhnlich aussieht, und neue Funde unterscheiden sich oft von schon bekanntem Material. Auf der anderen Seite ist es Aufgabe der Wissenschaft, die Echtheit zu beurteilen, ob es sich also um eine moderne Hand oder um eine antike handelt. Mit anderen Worten: Die besonderen Charakteristika dieser Schrift, die sich erheblich von derjenigen der Codices von Nag Hammadi, aber auch den von King zu Vergleichszwecken im Artikel herangezogenen Beispielen unterscheidet, müssen erklärt werden.

Vom Ergebnis hängt alles weitere ab: Entweder ist das Manuskript eine moderne Fälschung, dann ist jede weitere Untersuchung überflüssig, oder aber es wurde nicht für einen literarischen Text produziert, sondern für den internen oder privaten Gebrauch, was z.B. häufig der Fall bei denen ist, die von spätantiken Magiern stammen. Solche Magier haben vielleicht bekannte Texte vor allem gnostischen Charakters verwendet, um daraus in ihren Augen besonders wirkungsvolle Texte zu schaffen, ebenso wie ihre Kollegen aus Passagen der Heiligen Schrift magische Texte zusammengesetzt haben. Wäre das der Fall, würde die Bedeutung des Fragments dadurch erheblich gemindert.

Betrachten wir aber den Text näher, der als Dialog zwischen Jesus, seinen Jüngern und einer Frau präsentiert wird. Die Szene ist jedem vertraut, der die apokryphen Schriften oder die Dialoge der Wiederauferstehung kennt. Wie King sehr richtig feststellt, finden wir die relevantesten Parallelen dazu in der Pistis Sophia und dem Evangelium der Maria, dem Evangelium nach Thomas und dem Evangelium nach Philippus. Frauen scheinen hier Jüngerinnen zu sein, bereit dafür, den geistigen Gleichklang mit dem Erlöser zu erkennen, und eine von ihnen, Maria Magdalena, Sinnbild des wahren Gnostikers, wird als die „Gefährtin“ von Jesus bezeichnet (im Evangelium nach Philippus wird das griechische koinonòs und das koptische hôtre verwendet, deren Bedeutung von „Begleiterin“ bis „Ehegattin“ reicht).

Das neue Fragment stimmt mit diesen Texten überein und setzt sie sogar voraus, wenn es heißt: „Jesus sprach zu ihnen: Meine Ehefrau (…) sie wird meine Jüngerin werden können.“ Wir müssen uns jedoch über die Bedeutung dieser Ausdrücke einig sein. King regt an, sie nicht als Beleg dafür zu verstehen, dass Jesus verheiratet war, sondern als Versuch, mit dem „Argument“ einer Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena ein positives Bild der christlichen/gnostischen Ehe („Das Evangelium der Frau von Jesus zeigt uns nun, dass andere Christen vielleicht schon im zweiten Jahrhundert annahmen, Jesus sei verheiratet gewesen“) zu begründen. Das trifft jedoch nicht zu: In beiden Fällen haben wir es mit rein metaphorischen Ausdrücken zu tun, welche die geistige Wesenseinheit zwischen Jesus und seinen Jüngern symbolisiert, wie sie in der biblischen und frühchristlichen Literatur zu finden ist.

Wurde der Zölibat Jesu in der frühchristlichen Tradition, einschließlich der Gnostik, jemals angezweifelt oder debattiert? Hier liegt das eigentliche Problem. Die frühesten christlichen Texte sagen nichts über eine mögliche Hochzeit Jesu, auch da nicht, wo Maria Magdalena erwähnt wird. Und im zweiten Jahrhundert verzeichnete der heidnische Philosoph Celsus in seiner radikalen Kritik am Christentum (fragmentarisch überliefert durch Origenes) verleumderische Gerüchte über die Mutter von Jesus und ihre außerehelichen Affären, auch dieser Text enthält aber keinen einzigen Hinweis auf den Ehestand von Jesus. Ich persönlich halte dieses Schweigen in- und außerhalb des Christentums für bedeutsamer als die buchstäbliche Interpretation einiger Wörter in diesem neu entdeckten Text, die meiner Meinung nach rein symbolisch verstanden werden sollten.

Karen L. Kings Artikel-Entwurf (Englisch)

“Jesus said to them, ‘My wife…’” A New Coptic Gospel Papyrus

Papyrus Codices, die zu Vergleichszwecken herangezogen wurden

Ms. or. fol. 3065. Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung (Abb. 2)

The Schøyen Collection MS 2650, The Schoyen Collection, Oslo und London (Abb. 3)

Codex Tchacos (Evangelium des Judas, S. 37) (Englische Webseite des Projektes "The Lost Gospel of Judas" bei der National Geographic Society)

Text von Alberto Camplani

Über den Autor

Alberto Camplani ist seit 2005 außerordentlicher Professor für Christentum und Kirchengeschichte der Fakultät für Geschichte, Kulturen und Religionen der Universität La Sapienza in Rom und Dozent am Institutum Patristicum Augustinianum. Von 1990 bis 1999 arbeitete er als technischer Forscher für angewandte Informatik in den Geisteswissenschaften der Universität La Sapienza und war an den Aktivitäten des „Corpus dei Manoscritti Copti Letterari“ (CMCL) und des von Professor Tito Orlandi geleiteten „Centro Interdipartimentale di Servizio per l’Automazione nelle Discipline Umanistiche“ (CISADU) beteiligt. Von 1999 bis 2004 war Alberto Camplani Assistenzprofessor für Ägyptologie und Koptische Zivilisation an der Universität La Sapienza.

Die Forschungsgebiete von Alberto Camplani umfassen Literatur und Geschichte des Christentums sowie der Gnostik in Ägypten und Syrien/Mesopotamien in der Spätantike. Er ist Mitglied der italienischen Forschergruppe „Origenes und die alexandrinische Tradition“ und der International Association for Coptic Studies, in deren Vorstand er von 2008 bis 2012 Mitglied war. Er ist stellvertretender Direktor von Adamantius, der Zeitschrift der Forschergruppe „Origenes und die alexandrinische Tradition“. Von 2009 bis 2012 war er für die Zeitschrift Studi e Materiali di Storia delle Religioni verantwortlich. Zudem leitete er von 2006 bis 2008 die örtliche Vertretung (Rom) des nationalen Forschungsschwerpunkts „Christentum und mediterrane Welt: Diversität, Kohabitation und religiöse Konflikte zwischen Städten und Vororten (1.-8. Jh.)” sowie von 2008 bis 2010 dieselbe Vertretung des nationalen Forschungsschwerpunkts mit dem Titel „Der Beitrag des Christentums zur Bildung von Gemeinschaftsformen und -strukturen (1.-9. Jh.) bis zum Beginn der Entstehung Europas”. Alberto Camplani war Sekretär des 10. Internationalen Kongresses für Koptologie in Rom (17.-22. September 2012).