Rezepte sammeln im Kanton des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts: Das Rezeptbuch von Tang Tingguang

Das Rezeptbuch von Tang Tingguang

Thies Staack

An einem Tag in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts durchstreifte ein Mann namens Tang Tingguang 唐廷光 die Straßen von Kanton, Südchina. Reisende, Soldaten, Mönche und Bettler wanderten auf den breiten Alleen und in den schmalen Gassen umher, die von Läden und Marktständen gesäumt waren. Sie boten alles von Büchern und Schreibpinseln, über feine Seidenstoffe und exquisite Süßwaren bis hin zu Reis und Tee feil. Tang jedoch hatte etwas anderes im Sinn. Schon seit einiger Zeit hatte er neidische Blicke auf den Süßwarenladen Sansheng geworfen. Sein Besitzer verteilte Pillen zur Behandlung von Blutergüssen an seine Kunden, und es hieß diese seien unglaublich wirkungsvoll. Tang hatte seinen Schüler Li Binghe 李秉和 losgeschickt, um eine Kopie des Rezeptes zu beschaffen, und er hoffte, dass es ihm dadurch endlich möglich sein würde, es seinem Rezeptbuch hinzuzufügen. Doch würde ihm das gelingen?

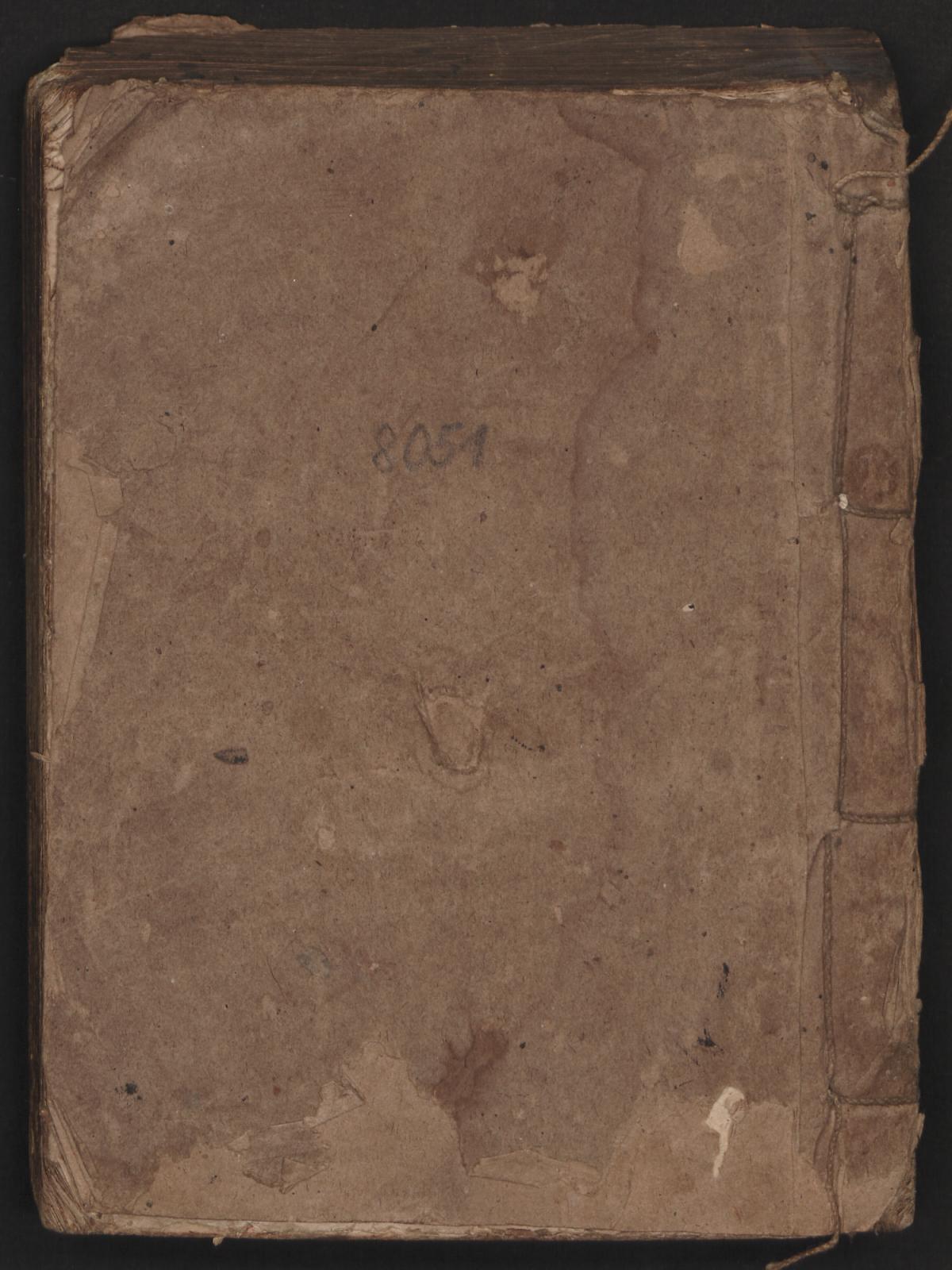

Heute ist Tangs Rezeptbuch unter der Signatur Slg. Unschuld 8051 Teil der Sammlung von chinesischen Medizinmanuskripten, die sich in der Staatsbibliothek zu Berlin befindet. Mit 229 Blättern gehört der fadengeheftete Kodex zu den umfangreichsten Manuskripten der ganzen Sammlung. Mit nur 15,2 mal 11,7 cm ist er im Vergleich zu anderen Rezeptmanuskripten allerdings relativ klein und rein äußerlich ein stark abgegriffenes, unscheinbares Buch ohne Titel (Abb. 1). Das Manuskript enthält eine Sammlung von medizinischen Rezepten, die mit Pinsel und Tusche niedergeschrieben wurden und gegen verschiedenste Leiden von Lepra, über Hämorrhoiden bis hin zu Zahnschmerzen und Haarausfall helfen sollen. Ursprünglich in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts kompiliert, ist die Rezeptsammlung bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein in mehreren Phasen erweitert worden.

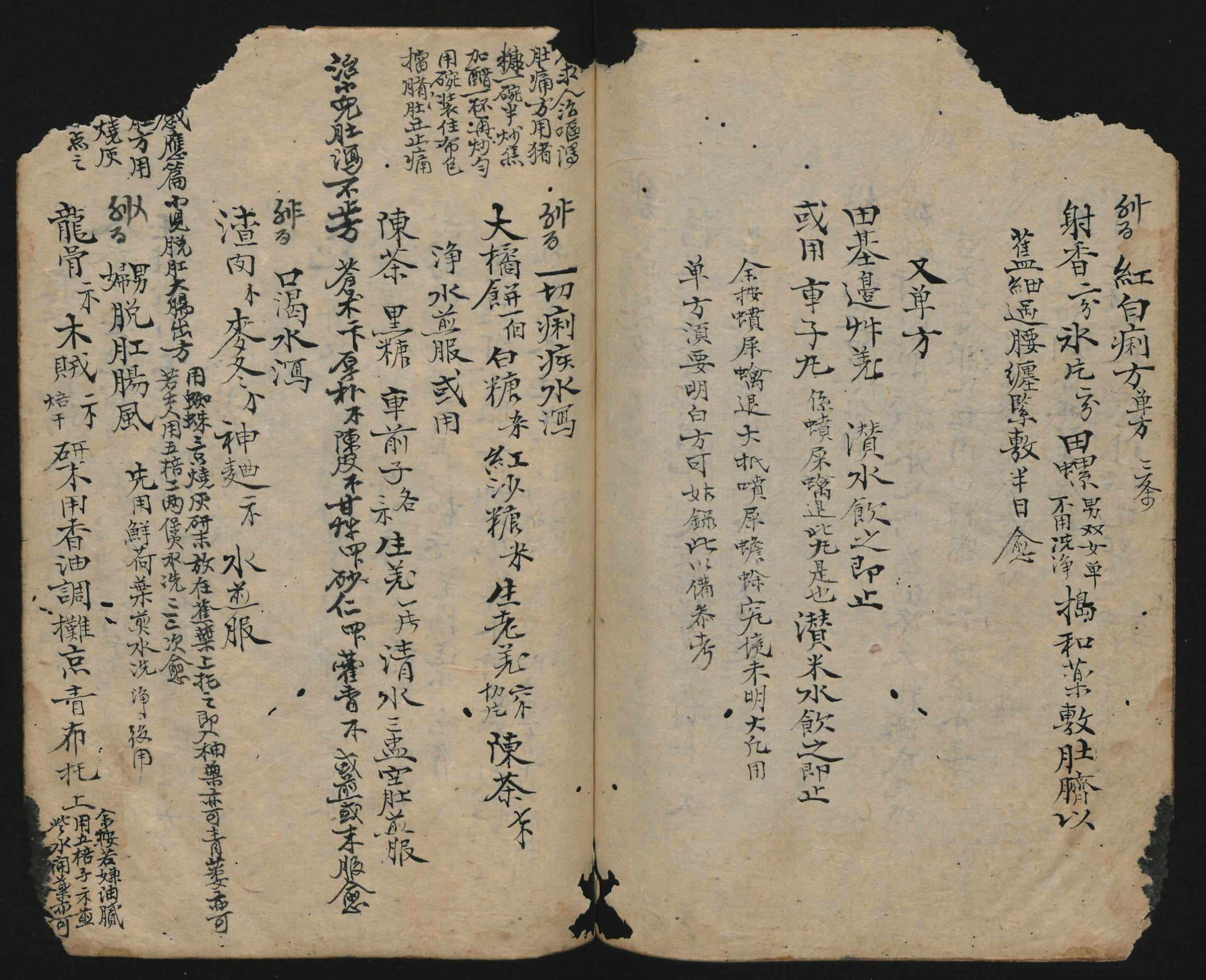

Die Anzahl der im Manuskript enthaltenen Rezepte ist enorm und beläuft sich auf etwa 800. Auf einer Manuskriptseite finden sich je nach Länge gewöhnlich zwei bis drei Rezepte. In der Regel besteht ein Rezept aus einem Titel, einer Liste von Zutaten inklusive Mengenangaben und schließlich Anweisungen zur Zubereitung. Das folgende Rezept kann als Beispiel dienen (fol. 197b):

Nr. 447: Aphten im Mund oder an der Zunge

Borke des Amur-Korkbaumes: 8 Candarin (ca. 3 g); Wurzelstock des Sichuan-Goldfadens: 5 Candarin (ca. 2 g); Wuyi Tee: 1 Candarin (ca. 0,4 g). Gemeinsam zu Pulver zermahlen und auf die Aphte auftragen.

Einige Rezepte mögen für den heutigen Leser seltsam anmuten (fol. 144b):

Nr. 287: Gutes Rezept gegen im Rachen feststeckendes Essen

Nimm eine stinkende tote Katze, verbrenne sie auf Kohlenfeuer, lass den Patienten den aufsteigenden Geruch einatmen und er wird geheilt werden.

Die meisten Rezepte beschreiben jedoch weniger „exzentrische“ Behandlungsmethoden mittels Salben, Pillen, Pulvern oder Suden, welche überwiegend aus pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Zutaten herzustellen waren.

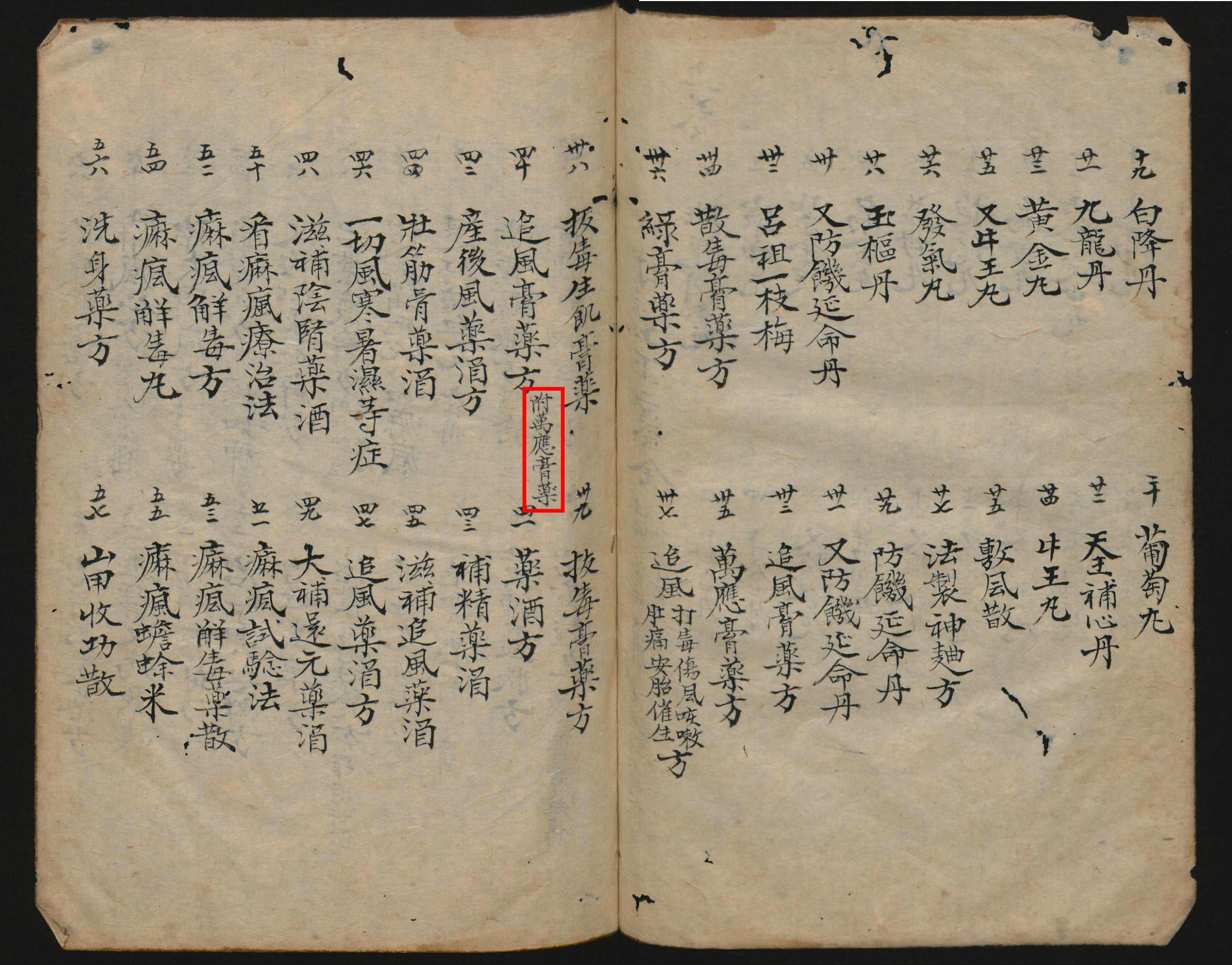

Schon ein kurzes Blättern im Manuskript zeigt, dass darin mehrere Schreiber am Werk waren (Abb. 2), und eine genauere Betrachtung offenbart einige Details aus dem „Leben“ dieses Rezeptbuches. Die frühesten Einträge (mehr als 500 Rezepte) lassen sich Tang Tingguang zurechnen, der seinen Namen neben einer seiner Anmerkungen hinterließ (fol. 158a). Tang scheint das Buch als Nachschlagewerk konzipiert zu haben. Er sortierte die Rezepte nicht nur entsprechend der Krankheiten oder Leiden, gegen die sie helfen sollten, in verschiedene Abschnitte. Er versah die Sammlung auch mit einem Inhaltsverzeichnis (fols 11a–30a), welches die Rezepttitel mitsamt Nummer auflistet, was die Orientierung im Manuskript erleichtert (Abb. 3). Das Inhaltsverzeichnis umfasst Rezepteinträge für zwei Bände, von denen der zweite ein separates, heute verlorenes Manuskript gewesen sein muss. Die Art und Weise, in der die Rezepte angeordnet und erschließbar gemacht wurden, deutet darauf hin, dass Tang wahrscheinlich ein Arzt oder Apotheker war. Dieser Eindruck wird noch durch die zahlreichen Anmerkungen verstärkt, die Tang den Rezepten beigegefügt hat. Oftmals beziehen sie sich auf die Wirksamkeit der Rezepte oder schlagen Anpassungen vor, die vermutlich auf Tangs eigener Erfahrung beruhen. Andere Anmerkungen offenbaren einige der Tricks, derer er sich bediente, um höhere Profite zu erzielen. Er beschreibt zum Beispiel eine Methode, einem Arzneimittel Farbe beizumischen, um zu verschleiern, dass es aus billigen und leicht verfügbaren Zutaten besteht. In einigen Fällen erwähnt er auch die Anstrengungen, welche die Beschaffung eines bestimmten Rezeptes erforderte, dass ein Rezept unter allen Umständen geheim zu halten sei oder dass ein Rezept sich „zum Geldverdienen eignet“ (fol. 64b). All dies legt den Schluss nahe, dass Tang Tingguang auf seine Rezepte angewiesen war, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften seiner Rezeptsammlung ist, dass Tang für eine große Anzahl von Rezepten (ungefähr 25%) eine Quelle notierte. Die Bandbreite dieser Quellen ist erstaunlich. Er erwähnt nicht nur Bücher – einschließlich einer erstmals 1804 gedruckten Arzneimittelliste einer bekannten Apotheke in Kanton –, Verwandte sowie Freunde, Kollegen oder Bekannte. Scheinbar erhielt er auch Rezepte von den Besitzern zahlreicher Geschäfte und von Mönchen aus drei unterschiedlichen buddhistischen Klöstern der Stadt. Weil in Verbindung mit dem Namen einer Person oder eines Geschäftes häufig die Namen von Straßen oder anderen Örtlichkeiten in Kanton genannt werden, lässt sich der Aktivitätsbereich von Tang eingrenzen. Die meisten Quellen seiner Rezepte sind im südlichen Teil der von Mauern umgebenen inneren Stadt oder in der westlichen Vorstadt (Xi guan 西關) zu verorten. Dort war besonders eine Straße – die sogenannte „Arzneistraße“ (Jiang lan jie 漿欄街) – berühmt für ihre große Zahl von Apotheken (Abb. 4).

Natürlich ist das Sammeln von Rezepten ein Langzeitprojekt, was auch Spuren im Manuskript hinterlassen hat. Anscheinend war das hier vorgestellte Manuskript nicht die erste Rezeptsammlung, die Tang erstellte. An mehreren Stellen im Manuskript wird auf einen „alten Band“ (jiu ben 舊本) verwiesen, auf dessen Grundlage das jetzige Manuskript wohl kompiliert wurde. Doch auch bei der Erstellung dieses Manuskripts, wahrscheinlich als Reinschrift der früheren Rezeptsammlung, die Tang wohl schon seit einiger Zeit immer wieder ergänzt hatte, dachte er bereits an zukünftige Hinzufügungen. Aus diesem Grunde ließ er zwischen den Abschnitten, die verschiedenen Erkrankungen gewidmet waren, gewöhnlich mehrere Seiten frei. Zu einem späteren Zeitpunkt ergänzte er selbst am Ende einiger Abschnitte Rezepte. Dies lässt sich daraus schließen, dass diese Rezepte nur in Einzelfällen in das zuvor erstellte Inhaltsverzeichnis integriert wurden (Abb. 3).

Neben der Hand von Tang Tingguang finden sich im Manuskript noch mindestens vier weitere Schreiberhände. Alle fügten der Sammlung weitere Rezepte hinzu, aber lediglich die ersten beiden von ihnen scheinen Medizinexperten gehört zu haben. Sie ergänzten neue Rezepte nicht nur an den passenden Stellen – d. h., in der Nähe von anderen Rezepten zur Behandlung desselben Leidens –, sondern kommentierten Rezepte auch auf Basis ihrer eigenen Erfahrung. Mindestens eine dieser beiden Hände, welche Rezepte sowohl zwischen Abschnitten als auch an den Rändern oder zwischen den Zeilen hinzufügte (siehe Abb. 2), könnte einem Verwandten von Tang Tingguang gehört haben, sehr wahrscheinlich seinem Sohn. Darauf deutet die Tatsache hin, dass diese Hand ein Rezept notierte, welches einer weiteren Person aus der Tang-Familie zugeschrieben ist. Diese Tang Wankuan 唐萬寬 genannte Person wird in der entsprechenden Notiz als „älterer Bruder“ bezeichnet. An einem gewissen Punkt seines „Lebens“ scheint das Manuskript dann in die Hände einer Person außerhalb der Familie Tang geraten zu sein, oder zumindest einer Person, die kein Experte für Medizin war. Spätere Schreiber notierten weitere Rezepte, die über den Bereich der Medizin hinausgingen, beispielsweise Rezepte zur Herstellung von Pomade oder zur Aufladung von Batterien. Einige dieser späteren Ergänzungen können nicht vor den 1920er Jahren erfolgt sein, weil sie ein Rezept enthalten, welches aus einer Kantoner Zeitung der Republikzeit abgeschrieben wurde.

Obwohl uns noch viele Details der Geschichte dieses Rezeptmanuskripts fehlen, ist klar, dass es über einen Zeitraum von mindestens 100 Jahren benutzt und stetig erweitert wurde. War es ursprünglich von einem Experten erstellt worden, so scheint es später durch die Hände mehrerer anderer Besitzer gegangen zu sein, wenngleich es wahrscheinlich im Raum Kanton blieb. Das Manuskript bezeugt nicht nur, dass handgeschriebene Rezeptsammlungen wie diese bis weit in das zwanzigste Jahrhundert hinein in Gebrauch waren. Es wirft auch ein Schlaglicht auf eine lebhafte Kultur des Austauschs von und des Handels mit Rezepten, die in Kanton während des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts bestanden haben muss. Viel bleibt noch herauszufinden über die Sozialgeschichte des Rezeptsammelns in dieser Zeit. Was wir allerdings aus einem Eintrag in seinem Manuskript wissen, ist, dass Tangs Versuch, das Rezept des Sansheng Süßwarenladens zu ergattern, tatsächlich von Erfolg gekrönt war. Wie sich allerdings herausstellte, war das Rezept komplett identisch mit einem anderen, welches Tang bereits in seinem Rezeptbuch verzeichnet hatte (fol. 98a). Für ihn war dies jedoch weniger eine Enttäuschung als ein zusätzlicher Beweis dafür, dass genau dieses Rezept in der Tat „100% wirksam“ war, wie er neben dem Rezept notierte.

Literatur

- Gray, John Henry (1875), Walks in the City of Canton, Hongkong: De Souza & Co.

- Miles, Steven B. (2006), The Sea of Learning: Mobility and Identity in Nineteenth-Century Guangzhou, Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

- Thomson, John (1873), Illustrations of China and Its People: A Series of Two Hundred Photographs with Letterpress Descriptive of the Places and People Represented, 4 Bde., London: Sampson Low, Marston Low, and Searle.

- Unschuld, Paul Ulrich and Zheng Jinsheng (2012), Chinese Traditional Healing: The Berlin Collections of Manuscript Volumes from the 16th through the early 20th Century (Sir Henry Wellcome Asian Series, 10), 3 Bde., Leiden: Brill.

- Zhang Ying (2019), „Healing, Entertaining, and Accumulating Merit: The Circulation of Medical Recipes from the Late Ming through the Qing“, Frontiers of History in China, 14/1: 109–136.

Beschreibung

Museum/Sammlung: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Unschuld

Signatur: Slg. Unschuld 8051

Material: Papier, 229 Blätter, Fadenheftung (xian zhuang 綫裝)

Maße: ca. 15,2 × 11,7 cm

Herkunft: unklar (Produktionsort wahrscheinlich Kanton/Guangzhou, China)

Sprache: Chinesisch

Datierung: Späte Qing- bis frühe Republikzeit (neunzehntes bis frühes zwanzigstes Jahrhundert)

Urheberrechtshinweise

Abb. 1: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Slg. Unschuld 8051,

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000603200000001.

Abb. 2: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Slg. Unschuld 8051,

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000603200000446 und http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000603200000447.

Abb. 3: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Slg. Unschuld 8051,

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000603200000024 und http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000603200000025.

Abb. 4: Thomson 1873, Bd. 1, Tafel 20.

Zitationshinweis

Thies Staack, Rezepte sammeln im Kanton des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts: Das Rezeptbuch von Tang Tingguang In: Wiebke Beyer, Karin Becker (eds): Artefact of the Month No 15, CSMC, Hamburg, https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/015-de.html