Nr. 72

Drei Kulturtraditionen, zwei Schriftsysteme und eine Einkaufsliste

Der Codex Sierra Texupan

Als sich der Staub nach der Eroberung des Aztekenreiches durch die Spanier im Jahr 1521 etwas gelegt hatte, wurde in Mesoamerika, einem Gebiet, welches das heutige Mexiko und Zentralamerika umfasst, eine neue Staatsform eingeführt: das Vizekönigreich Neuspanien. Die Übernahme der Verwaltung war für die Spanier vor allem kulturell kompliziert, da die Atzeken in mehr als dreihundert Städten im Südosten der Region über eine Bevölkerung von sieben Millionen Menschen geherrscht hatten, einschließlich der Otomi, Totonaken, Mixteken und anderer Völker. Jedes einzelne von ihnen hatte seine eigenen Sprachen und Dialekte. Und nun sollten spanisch-, italienisch- und französischsprachige Europäer mit den einheimischen Völkern auf Nahuatl, der lingua franca der Azteken, kommunizieren, während sie sich gleichzeitig darum bemühten, unter den Einheimischen ein lateinisches Schriftsystem einzuführen. Wie sind die Schreiber mit diesen Anforderungen an die Kommunikation umgegangen?

Die vorliegende Handschrift ist mixtekischer Herkunft und entstand in der Gemeinde Santa Catalina Texupan im Hochland von Oaxaca. Es ist das einzige noch erhaltene „Gemeinde-Kassenbuch“ in Mexiko und dokumentiert die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde von 1551 bis 1564. Das Manuskript besteht aus 62 Blatt europäischen Papiers und misst 30,7 × 21,8 cm. Im Gegensatz zu den traditionellen als Leporello gefalteten mixtekischen Büchern aus Hirschhaut ist die Handschrift als Codex gebunden und beidseitig beschrieben.

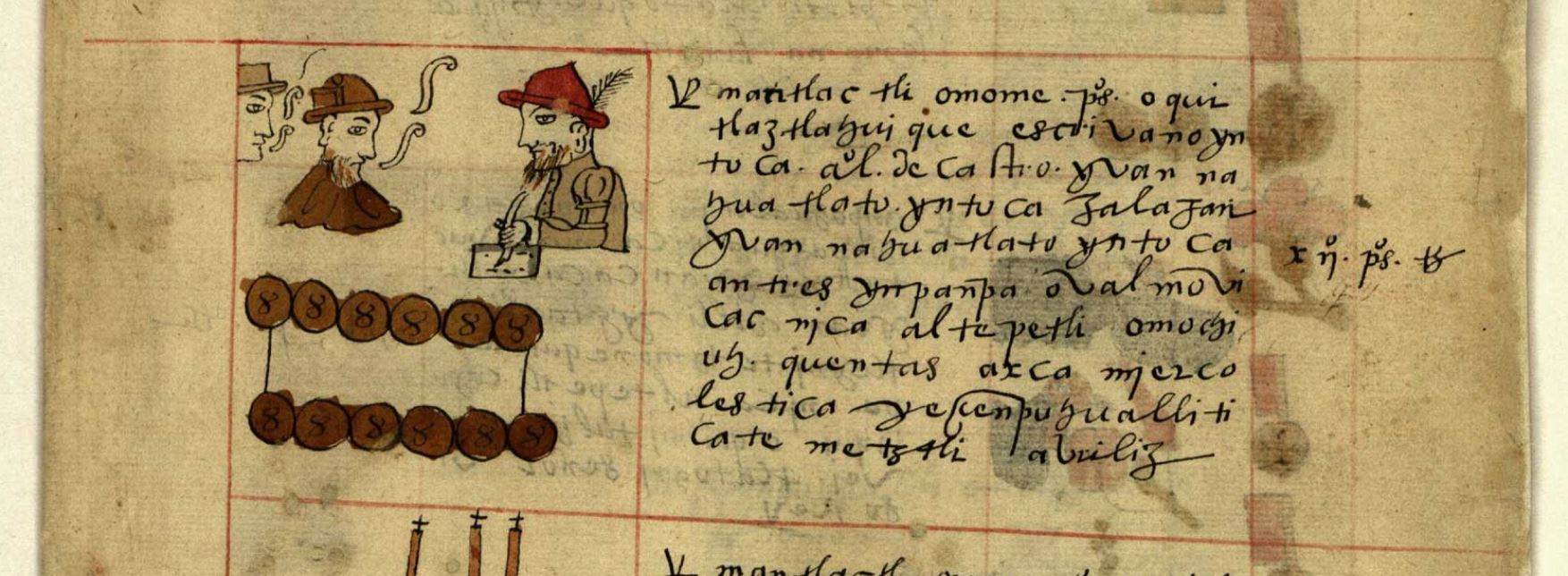

Die Seiten sind jeweils in zwei oder drei Spalten und bis zu sieben Register unterteilt (Abb. 1). In der Spalte ganz links stellen Bildzeichen die erworbenen Waren sowie die dafür ausgegebenen Beträge dar. Das Kaufdatum, besonders das jeweilige Jahr, ist im Zwanzigersystem in mixtekischen Zahlglyphen angegeben; die Beschreibungen der Objekte sind hingegen mit dem lateinischen Alphabet geschrieben, hauptsächlich auf Nahuatl mit einzelnen spanischen Wörtern wie visorrey (Vizekönig). In der rechten Spalte sind die Ausgaben für die Einkäufe (einzeln oder auch in größerer Zahl) in arabischen Ziffern angegeben, gefolgt von Abkürzungen der Wörter peso und tomin (ein Achtel eines Peso) zur Bezeichnung der Währungseinheit; auf einigen Seiten finden sich auch römische Ziffern anstelle der arabischen. Dieser Wechsel des Zahlensystems mag zufällig erscheinen, aber er könnte auch auf die Beteiligung mehrerer Schreiber (insgesamt sieben) zurückzuführen sein, die in den 14 Jahren seiner Entstehung kontinuierlich an dem Manuskript gearbeitet haben. Ihre Namen sind überall im Codex zu finden (Abb. 2).

Der Erhalt indigener Sprachen durch Verwendung des lateinischen Alphabets war vor allem der Verdienst von Franziskanermönchen, die in den von ihnen gegründeten Schulen Einheimischen das Lesen und Schreiben beibrachten und sie im Tischler-, Leder- und Schmiedehandwerk sowie der christlichen Lehre unterwiesen. Diese meist spanischen Missionare waren hinsichtlich ihrer Ausbildung und Ideologie stark von der flämischen Renaissance geprägt. Folglich vermittelten sie diese Einflüsse (möglicherweise unbeabsichtigt) auch im Schreibunterricht, wie sich an den kolonialen Codices des frühen 16. Jahrhunderts erkennen lässt. Im Codex Sierra Texupan sind zum Beispiel kalligraphische Stile wie die flämische Kanzleischrift und die Rotunda zu finden (Abb. 3).

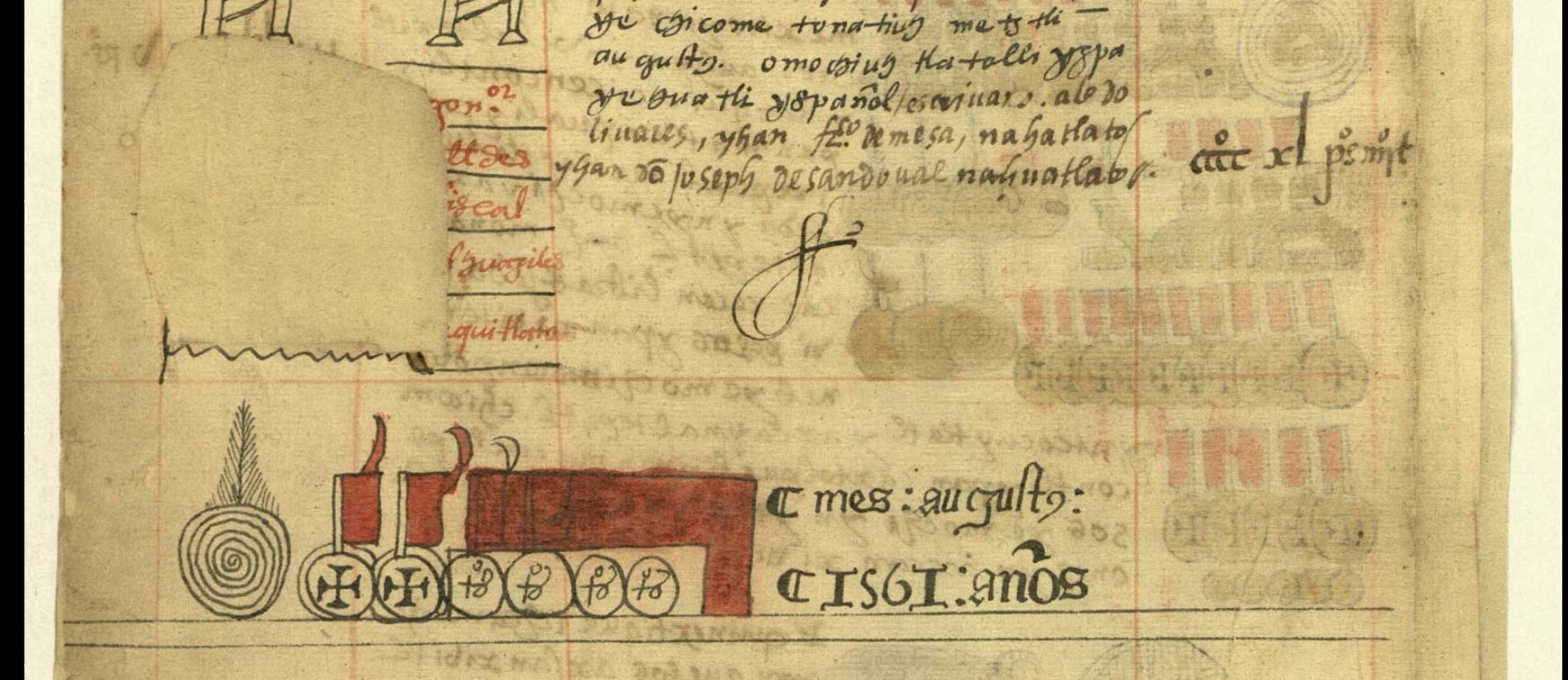

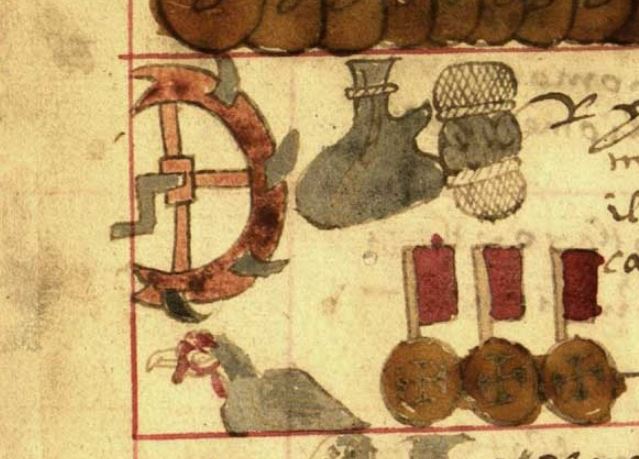

Die Schreiber standen zudem vor der Herausforderung, visuelle Repräsentationen von Begriffen zu finden, die im mesoamerikanischen Kulturbereich bis dahin unbekannt gewesen waren und nun neu geschaffen werden mussten. Zahlreiche Stellen in der Handschrift belegen, dass die Schreiber ihre ganz eigene piktographische Tradition begründeten, so zum Beispiel auf Seite 8, wo Anschaffungen für den ersten Abschnitt des Jahres 1553 aufgelistet sind (Abb. 4). Ein Eintrag bezieht sich auf den Erwerb von 190 Schafen für 70 Pesos – da Schafe jedoch erst Mitte des 16. Jhs. nach Oaxaca gekommen waren, musste der Schreiber vermutlich die Gestalt eines für ihn neuen, geradezu exotischen Tieres erfassen und abstrahieren. Ein weiteres Beispiel findet sich in Einträgen für den vierzehnten Abschnitt des Jahres 1561 in einem Bildzeichen für Seidenbündel, die von den Einheimischen produziert und verkauft wurden. Abgesehen von Seide enthält das Manuskript auch Darstellungen von anderen Produkten wie Olivenöl, Wein, Käse, Eiern, Hühnern, Matten, Sitzen, Kerzen und zeremoniellem Zubehör.

Das zweifellos beste Beispiel für synkretistische Rekonzeptualisierung ist die Darstellung der Namen katholischer Heiliger. Die Stadt Santa Catalina Texupan ist nach der Heiligen Katharina von Alexandrien benannt („Texupan“ bedeutet „blaues Land“), die in der europäischen Tradition gewöhnlich mit einem hölzernen Rad, einem Symbol ihres Martyriums, abgebildet und assoziiert wird. In Mesoamerika war das Rad als Folterinstrument jedoch unbekannt, so dass die visuelle Darstellung ihres Namens in der Handschrift – bei namentlichen Erwähnungen der Stadt Santa Catalina – der Kreativität der mixtekischen Schreiber überlassen blieb (Abb. 6). Ähnlich ging es den Schreibern auch mit dem Heiligen Petrus, dessen Namen man in der katholischen Tradition mit einem Schlüsselbund assoziiert, einem Attribut, das im damaligen Mesoamerika keinen Sinn hatte, da man bis zur Ankunft der Spanier keine Türschlösser kannte. So sehen wir jedes Mal, wenn sein Name im Text erscheint, eine neu erfundene Glyphe. Im Fall des Heiligen Paulus fanden die Schreiber eine traditionelle mesoamerikanische Darstellung, die dem europäischen Symbol entspricht: Der Name des Heiligen wird mit einem Schwert dargestellt, das große Ähnlichkeit mit dem zeremoniellen Steinschwert der Mixteken aufweist. Die Beispiele belegen das Können mesoamerikanischer Schreiber, die neue Zeichen erfinden oder alte anpassen mussten, um Dinge zu benennen, die in ihrer bisherigen kulturellen Vorstellungswelt nicht existiert hatten.

Abschließend soll noch auf die Farbstoffe eingegangen werden, die mit europäischen Techniken wie Gouache aufgetragen wurden. Für den Text und die Umrisse der Piktogramme verwendete man aus Europa importierte schwarze Tinte, für Korrekturen Sepia. Zudem findet sich ein mineralisches Gelb, nach einem Rezept aus der vorspanischen Zeit hergestellt aus Arsen und Schwefel, welches in Kombination mit Grau blasse Grüntöne ergibt. Am ungewöhnlichsten ist ein roter Farbton, hergestellt durch das Mischen von Zinnoberrot (aus Quecksilbersulfid) und Karminrot, einem Pigment, das man von den Cochenilleschildläusen auf Kakteen gewinnt. Der hieraus resultierende Farbton ist nahezu unnachahmlich. Seine Zusammensetzung aus tierischen und mineralischen Stoffen spiegelt überdies auf subtile Weise die Verschmelzung von Traditionen aus der Alten und Neuen Welt.

Das Manuskript gibt nicht nur wertvolle Einblicke in die einheimische wirtschaftliche Struktur im Gebiet der Mixteken, sondern auch in die Komplexität mexikanischer Handschriften der frühen Kolonialzeit. Schrift und Zeichnung ergänzen sich, um Geschichten zu erzählen. Weder sind die Schriftzeichen den Bildern untergeordnet, noch umgekehrt: Sie bilden vielmehr ein zusammenhängendes Ganzes, ein konkretes Beispiel für den kulturellen Synkretismus im kolonialen Mesoamerika.

Literatur

- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (2015): „Codex Sierra-Texupan“. (aufgerufen am 01.12.2018).

- BUAP (2016a): „Códice Sierra Texupan“. Biblioteca Digital Mexicana. (aufgerufen am 01.12.2018).

- BUAP (2016b): „Códice Sierra-Texupan: riqueza mestiza albergada en la BUAP“. (aufgerufen am 01.11.2018).

- LEON, N. (1984): Códice Sierra. Náhuatl Text and Translation. México: Editorial Innovación.

- ROSELL, C. (2016): Códice Sierra Texupan: Estudio e interpretación. Puebla: BUAP.

- TERRACIANO, K. (2001): The Mixtecs of Colonial Oaxaca: Nudzahui History, Sixteenth through Eighteenth Centuries. Stanford: Stanford University Press.

Beschreibung

Biblioteca Especial „José María Lafragua“ (Fondo Antiguo), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexiko.

Signatur: 48281-41010404 Digitalisat

Material: 62 Blatt, europäisches Papier, Farbstoffe diverser Pigmente

Maße: 30,7 × 21,8 cm

Sprachen: Nahuatl und Spanisch

Herkunft: Neuspanien (Mixteca Alta, Oaxaca, Mexiko), 1577

Zitationshinweis:

Jesús Barrientos, „Drei Kulturtraditionen, zwei Schriftsysteme und eine Einkaufsliste: Der Codex Sierra Texupan“ In: Wiebke Beyer, Zhenzhen Lu (Hg.): Manuscript des Monats 2017.12, SFB 950: Hamburg,

https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/72-de.html

Text von Jesús Barrientos

© für alle Abbildungen: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexiko