Nr. 69

Figuren unter der Schrift:

Die Wiederentdeckung mittelalterlicher Zeichnungen in einem Manuskript

Beim Durchblättern des Epos Bellum civile („Über den Bürgerkrieg“) des römischen Dichters Lucan, dem Text im zweiten Teil des Codex Guelf. 125 Gud. lat. in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, fällt die gleichmäßige braune Schrift, eine für den Anfang des 12. Jahrhunderts typische karolingische Minuskel, mit ihren reich verzierten Initialen in Rot und Grün ins Auge. Der zweispaltige Text weist auf zahlreichen Seiten Interlinearglossen auf, die vermutlich von Mönchen oder Geistlichen beim Kopieren des Haupttexts hinzugefügt wurden. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man auf einigen Manuskriptseiten die mit bloßem Auge kaum wahrnehmbaren Spuren von Zeichnungen zwischen den Buchstaben. Untersuchungen mit Streiflichtverfahren, Ultraviolettfotografie, Mikroskopie und Multispektralkameras haben offenbart, dass die Blätter vor der Übertragung des Lucan-Textes ein ganz anderes Leben führten.

Zunächst bedarf es einiger Ausführungen zur Geschichte der Handschrift im Spätmittelalter und in der Folgezeit. Im 15. Jahrhundert war das Lucan-Manuskript (fol. 53r–102v im genannten Codex) mit einer zweiten Handschrift aus dem 12. Jahrhundert zusammengebunden worden (fol. 1r–52v). Letztere enthält zwei Werke des römischen Autors Sallust, der im 1. Jh. v. Chr. lebte: De coniuratione Catilinae („Die Verschwörung des Catilina“) und Bellum Iugurthinum („Der Jugurthinische Krieg“). Die so entstandene zusammengesetzte Handschrift behandelt also römische Geschichte, doch beide Teile weisen Merkmale ihrer unterschiedlichen Herkunft auf: Sie wurden in einer bzw. zwei Spalten geschrieben, sie wurden von zwei verschiedenen Schreibern kopiert und variieren hinsichtlich der Zierinitialen und ihrer Größe. Die beiden ursprünglichen Manuskripte, das mit Sallust wie auch das mit Lucan, gehen auf das 12. Jahrhundert zurück und wurden von Anfang an in einem Lehr- und Lernkontext verwendet, wie zahlreiche Marginal- und Interlinearglossen belegen. Eine zusätzliche Anmerkung am Ende des ersten Teils (fol. 52v), die eine typische Schmähung eines Schulmeisters (magister) enthält, bestätigt diese Verwendung. Im 15. Jahrhundert wurden die beiden Handschriften zusammengefügt und neu gebunden. Die Einzelstempel auf dem Ledereinband, der die Holzdeckel überspannt, deuten auf das Benediktinerkloster Sankt Ulrich und Afra in Augsburg hin, wo man identische Stempel auch für andere Buchdeckel verwendete. Spuren einer Signatur stützen die Annahme, dass sich der Codex damals in der dortigen Klosterbibliothek befand, und das Papier des hinteren Vorsatzes lässt sich anhand der Wasserzeichen auf ca. 1482 datieren. Im 17. Jahrhundert gelangte der Codex zunächst in den Besitz des Münsteraner Stadtarztes Bernhard Rottendorff und später in den des Philologen Marquard Gude (gest. 1689).

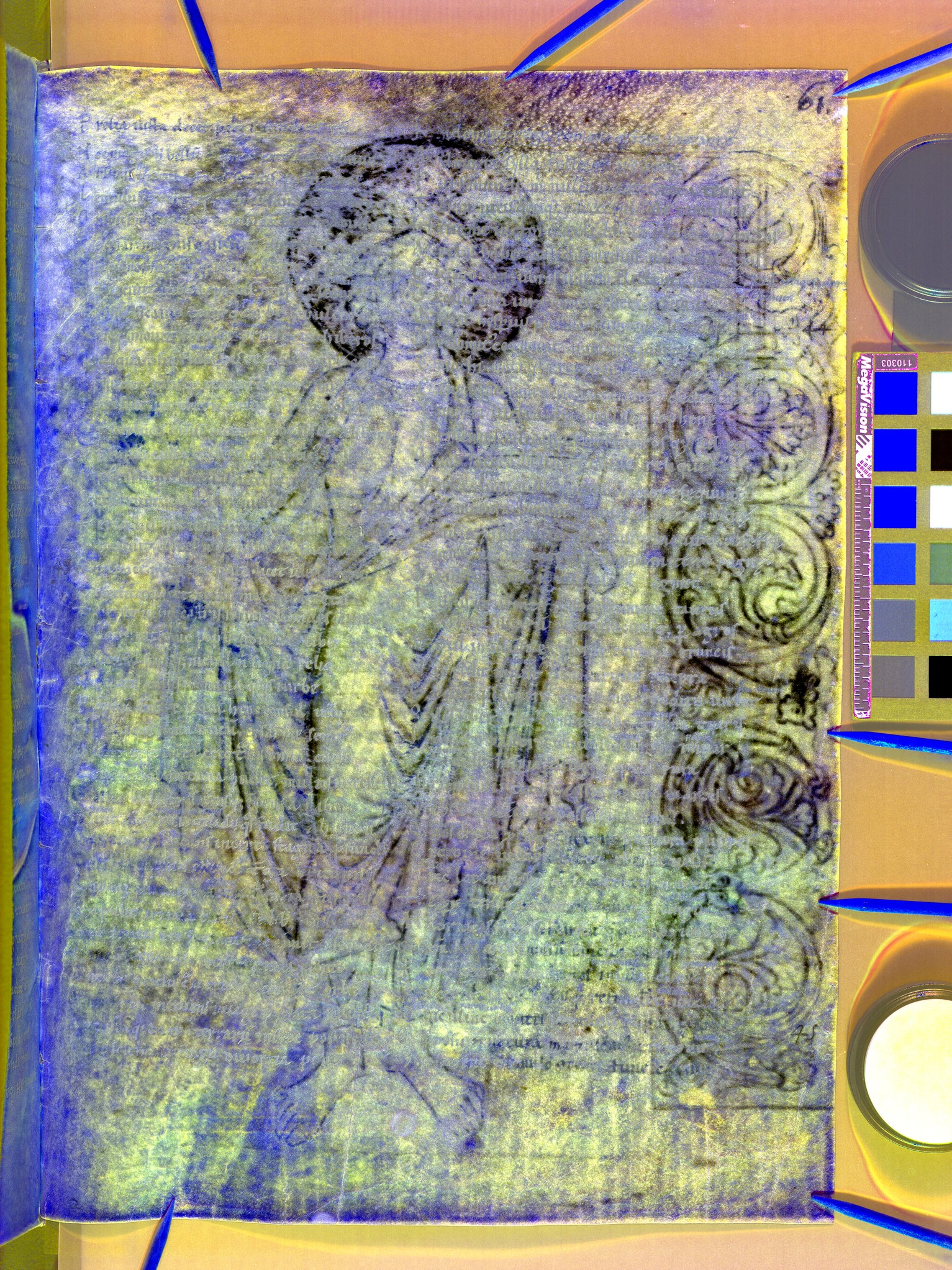

Nachfolgend soll nun der zweite Teil, das Lucan-Manuskript (fol. 53–68), eingehender betrachtet werden. Zwei seiner Lagen sind, wie bereits erwähnt, Palimpseste: 16 Blätter wurden abgeschabt, bevor sie mit dem Bellum civile neu beschrieben wurden. Jüngsten Analysen zufolge entstanden die Zeichnungen, die unter dem Lucan-Text zum Vorschein kamen, noch vor dem 11. Jh. (Abb. 1). Ihre Entdeckung ist besonders bedeutsam, weil zwar Beispiele mittelalterlicher Zeichnungen aus sogenannten Musterbüchern bekannt sind, aber nur sehr wenige solcher Bücher aus dem frühen Mittelalter (8.–11. Jh.) vorliegen. Das Manuskript wirft viele Fragen auf: Wo wurde der Lucan-Text geschrieben, und woher stammt das wiederverwendete Pergament? Was finden wir unter dem geschriebenen Text, und wie kann die Multispektraltechnik uns dabei helfen? Können wir den Verwendungszweck der Zeichnungen, die zuerst auf dem Pergament skizziert wurden, verstehen und rekonstruieren?

Ultraviolett- und Seitenlichtfotografien sowie mikroskopische Untersuchungen haben unter dem Lucan-Text bereits Teile zahlreicher Figuren wie Heilige, Tiere, Sternbilder und dekorative Motive wie Akanthusranken, Initialen und architektonische Formen offenbart. Doch erst durch die Multispektralanalyse wurden anderweitig nicht mehr erkennbare Motive sichtbar. Bei diesem Verfahren beleuchtet man ein Objekt mit Licht unterschiedlicher Wellenlänge, wertet die erhobenen Spektraldaten statistisch aus und erreicht so, ohne die Beschädigung des Objekts zu riskieren, eine Visualisierung verlorener Inhalte. Ein Team des Sonderforschungsbereich Manuskriptkulturen (CSMC) der Universität Hamburg setzte dieses Verfahren an fünf Arbeitstagen im November und Dezember 2016 in der Schatzkammer der Herzog August Bibliothek ein, einer „natürlichen“ vibrationsfreien Dunkelkammer, die ideal für das Verfahren ist. Einige mittels Multispektralanalyse gewonnene Entdeckungen aus einer laufenden Untersuchung werden nachfolgend vorgestellt.

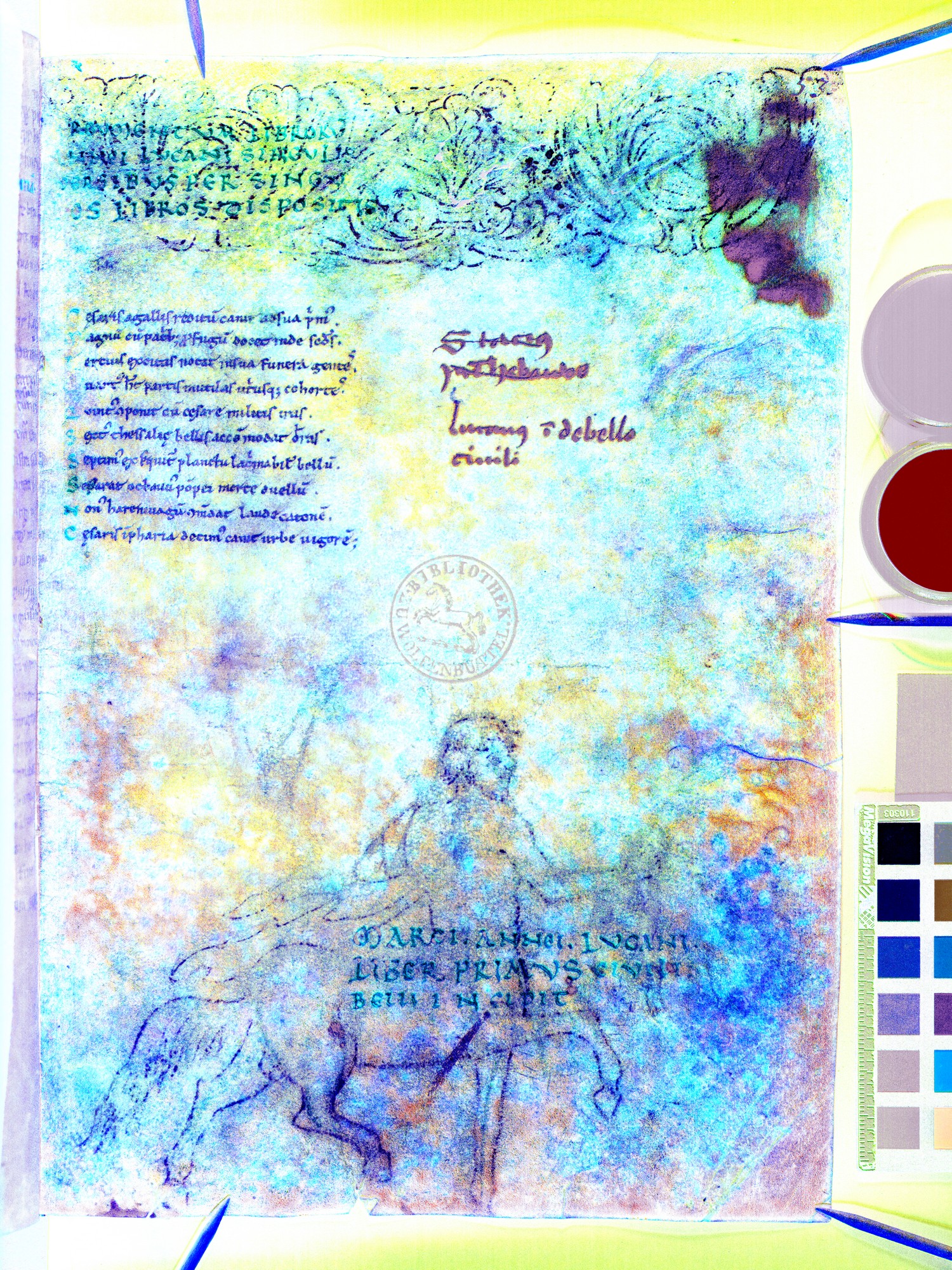

Auf dem ursprünglich ersten Folio der Lucan-Handschrift ist unter dem Buchtitel in der unteren Seitenhälfte die eindrucksvolle Zeichnung eines Kentauren (Mischwesen, halb Pferd, halb Mensch) auszumachen (Abb. 2). In der griechischen Astronomie, die mit der Darstellung der Himmelssphäre in den Schriften des Aratus von Soloi (ca. 310–240 v. Chr.) ihren Anfang nahm, wurde die mythologische Figur des Kentauren zur Beschreibung eines der fünfzehn Sternbilder südlich des Tierkreises verwendet. Im frühen Mittelalter zirkulierten mehrere lateinische Übersetzungen und Bearbeitungen des Aratus-Textes, unter anderem von Germanicus, vermutlich dem römischen Kaiser des 1. Jahrhunderts, und von Avienus, einem römischen Dichter des 4. Jahrhunderts. In illuminierten Handschriften dieser Texte finden sich sowohl Abbildungen verschiedener Sternbilder, die mit den Umrissen ihrer jeweiligen Figur die Anordnung der Sterne anzeigen, als auch Planisphären, die mehrere Sternbilder zugleich abbilden. Einige der Texte über Sternbilder, die mit entsprechenden Abbildungen kopiert wurden, schreibt man Beda dem Ehrwürdigen von Northumbria (gest.735) zu, einem Mönch und Autor zahlreicher exegetischer und historischer Werke. Im Bezug auf den Kentauren erwähnen einige Texte ein Tier (bestia), das er in der (rechten) Hand hält (vgl. die Wiener Handschrift in der Österreichischen Nationalbibliothek, Cod. 387, fol. 120r–v), während andere noch einen Schild und einen Hasen in der linken Hand nennen (vgl. die Pariser Handschrift MSS latin 5543, fol. 170r–v, Bibliothèque nationale de France). Avienus spricht von einem Beutetier (agrestis praeda), das der Kentaur mit der rechten Hand auf dem Altar der Götter opfert. In mittelalterlichen illuminierten Manuskripten dieser Texte findet man verschiedene bildliche Darstellungen des Kentauren, mit oder ohne Stab, mit einem oder zwei Tieren (in einigen Fällen hasenähnlich) oder auch mit dem Fell eines Tieres und dem Körper eines zweiten in den Händen (vgl. die Handschrift Clm 210 in der Bayrischen Nationalbibliothek in München, fol. 113v, 120v, und in Bologne-sur-Mer (Bibliothèque municipale) Ms 188, fol. 29r, eine Kopie der Handschrift Ms. Voss. lat. Q 79 in der Universiteitsbibliotheek Leiden).

Dank der multispektralen Aufnahmen ist es nun möglich, den Körper der bestia zu sehen (Kopf und Vorderbeine sind erkennbar), den der Kentaur in der rechten Hand hält, während das um den linken Unterarm gewundene Fell eines zweiten Tieres hinter ihm her weht. Zudem scheint hinter dem Kentauren in der linken Ecke der gehäutete, mit den Beinen nach oben auf einem Gerüst hängende Körper des Beutetieres dargestellt zu sein, wobei allerdings nur der obere Teil erkennbar ist (Abb. 2). Durch die Multispektralfotografien ist es nun möglich, nicht nur Gesicht und Körper des Kentauren zu erkennen, sondern auch die dramatische Szene und die kraftvolle Figur.

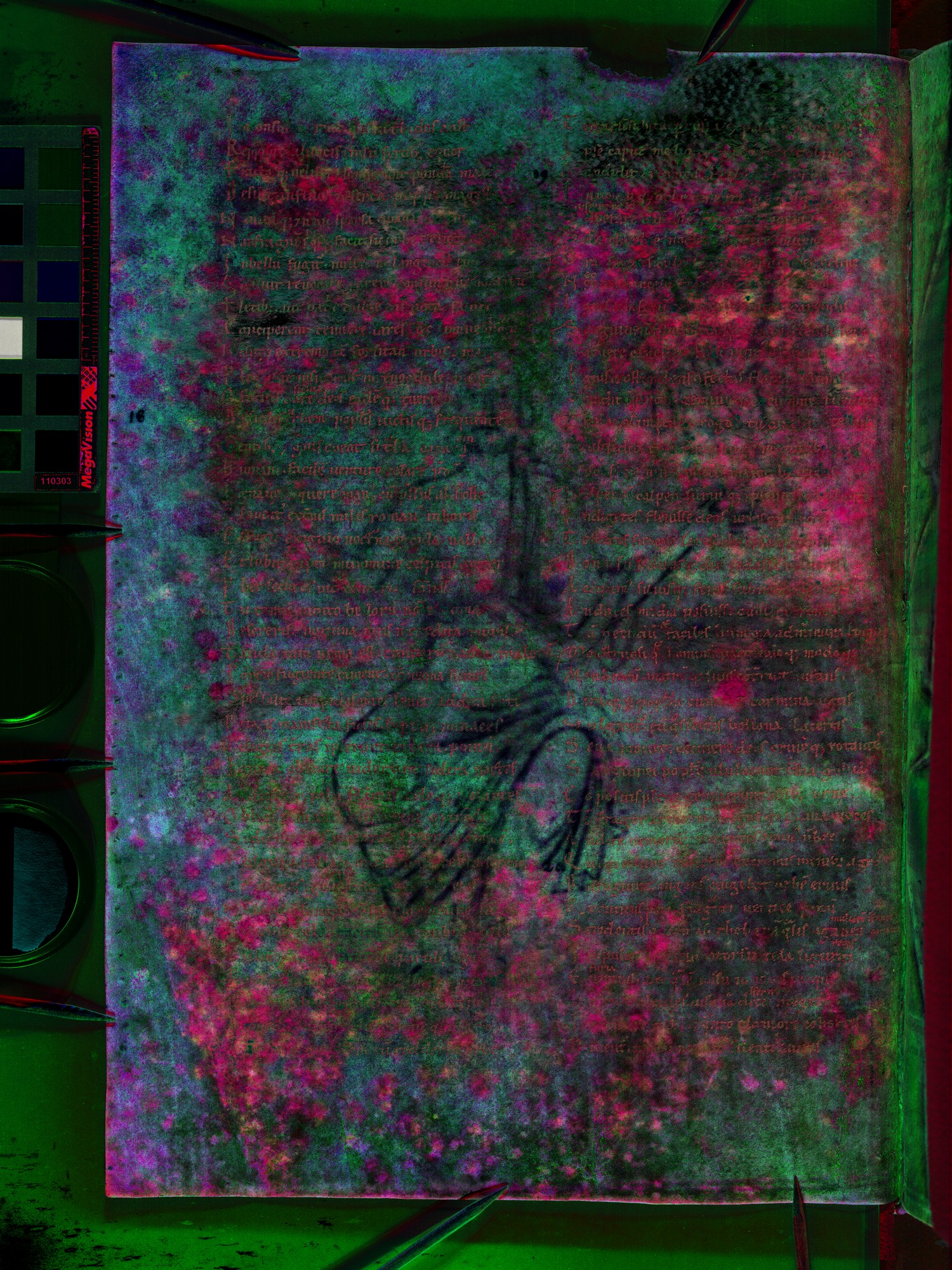

Eine weitere Abbildung deren Interpretation nun verbessert werden konnte, steht ebenfalls im Zusammenhang mit der visuellen Darstellung von Sternbildern. Mithilfe von Ultraviolettfotografien hatte man bereits eine auf einem Thron sitzende Person zumindest teilweise erkannt, sie aber noch nicht vollständig deuten können. Die Multispektraltechnik ermöglicht es, die ausgestreckten Arme der Person deutlich zu erkennen (Abb. 3), ein Charakteristikum des Sternbildes der Kassiopeia. Ein weiteres eindeutiges Merkmal ist die kunstvolle hohe Kopfbedeckung der weiblichen Figur, die oben mit einem Stern geschmückt ist (vgl. Parallelen in den Handschriften in Leiden Ms. Voss. lat. Q 79, fol. 28v, und Paris MSS latin 5543, fol. 163r).

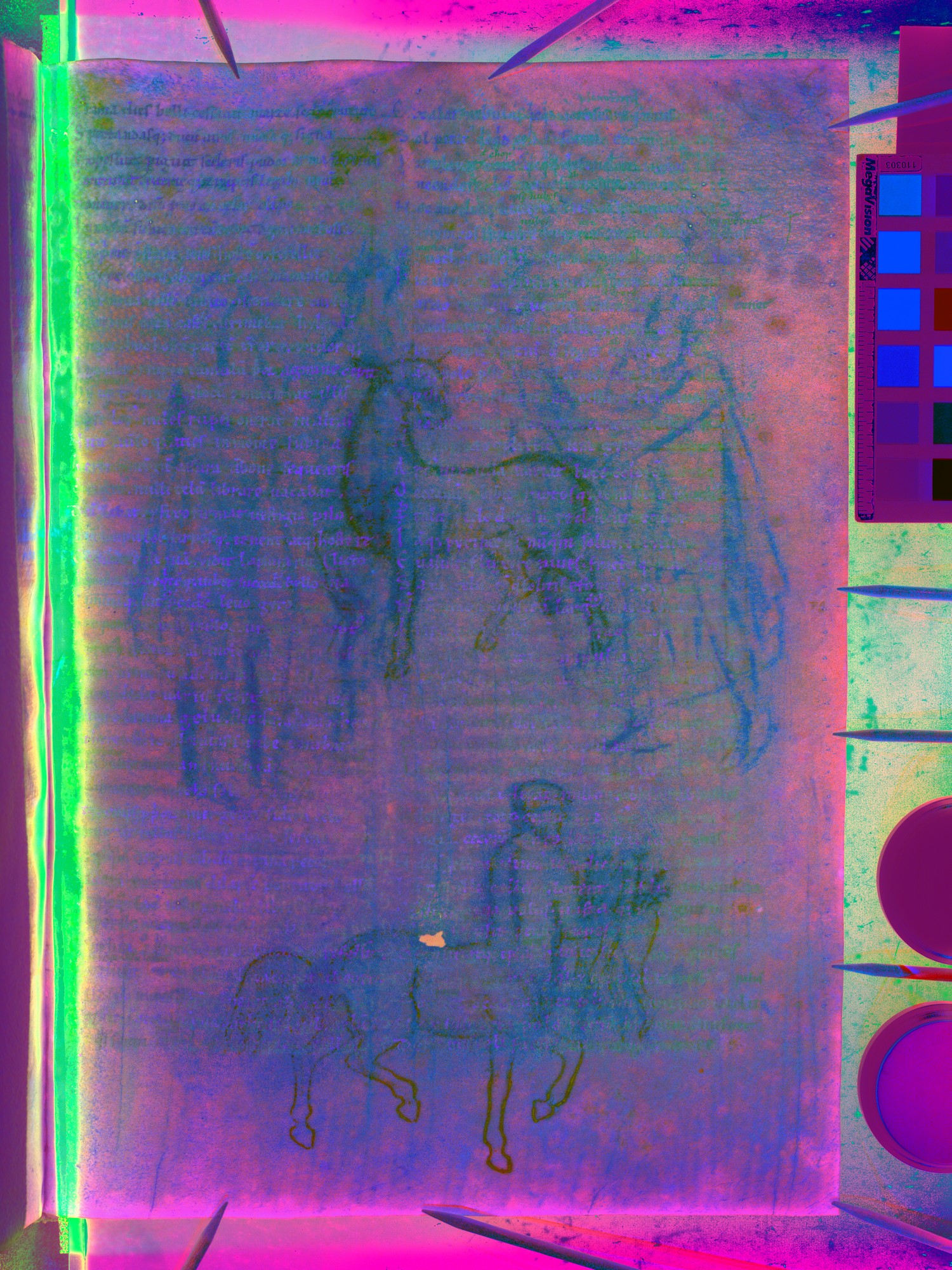

Diese Abbildungen zeigen, dass mindestens eine Gruppe der Zeichnungen auf den wiederverwendeten Blätter hochwertige Modelle oder Übungen für illuminierte Abschnitte eines Buches darstellt, mit denen im frühen Mittelalter der Aratus latinus und andere Texte über den himmlischen Kosmos bebildert werden konnten. Sie waren Modelle oder vielleicht auch Übung, denn in der Umgebung der Zeichnungen finden sich keinerlei Spuren von Text. Neben den Abbildungen, die sich auf Sternbilder beziehen, befinden sich auf den Blätter auch Illustrationen, die dem traditionellen christlichen Repertoire entstammen, wie zum Beispiel den segnenden Christus mit dem Evangeliar in der linken Hand (Abb. 1), der stilistisch den französischen Beispielen aus dem 11. Jahrhundert ähnelt. Weitere Motive sind unter anderem dekorative Blattranken und architektonische Elemente. Darüber hinaus sind verschiedene Schichten der Nachbearbeitung auf dem Pergament zu erkennen, beispielsweise der hinzugefügte Entwurf des Lamms Gottes über einer früheren Szene auf fol. 67r (Abb. 4; auch ein zweiter Kentaur ist zu sehen). Einige Figuren sind nur mit einem Griffel gezeichnet. All diese Beobachtungen deuten auf eine intensive, wiederholte Verwendung der ursprünglichen Blätter (die irgendwann auch eine Broschüre gebildet haben könnten) durch die Künstler des Skriptoriums hin. Vom kodikologischen Standpunkt aus lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob sie gebunden waren oder einfach nur in einem losen Stapel dort aufbewahrt wurden, wo man sie für die Herstellung von Miniaturen benutzt hatte.

Die wiederentdeckten Figuren unter der Schrift ermöglichen es, mit der Erforschung der Zusammenhänge zwischen Schreib-, Entwurfs-, und Illuminationspraktiken in Skriptorien mit hochwertiger Buchproduktion zu beginnen. Der erste Schritt ist die vollständige und korrekte Beschreibung der Zeichnung. Im vorliegenden Fall gelang es vor allem unter Einsatz der Multispektraltechnik, wieder sichtbar zu machen, was mit anderen Verfahren oder bloßem Auge nicht erkennbar ist. So ist der Vergleich mit weiteren gut erhaltenen mittelalterlichen Abbildungen möglich. Dieser kann zu einer präziseren Identifizierung der Figuren und der Entdeckung zusammenhängender Bilderzyklen (wie im Fall der Aratus-Manuskripte) für die Produktion führen. Auch die Datierung der Zeichnungen kann genauer bestimmt werden, wenn all ihre ikonographischen Einzelheiten deutlich erkennbar sind.

Literatur

- AVIENUS (2003): Les Phénomènes d’Aratos. Übersetzt und herausgegeben von Jean Soubiran. Paris: Les belles lettres.

- BLUME Dieter / HAFFNER, Mechthild / METZGER, Wolfgang (Hgg.) (2012): Sternbilder des Mittelalters. Der gemalte Himmel zwischen Wissenschaft und Phantasie, Band I, 1–2: 800–1200. Berlin: Akademie Verlag.

- CARMASSI, Patrizia (2016): „From the codex to the libraries: Gudianus latinus palimpsest: Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 125 Gud. lat.“. In: CARMASSI, Patrizia (Hg.): Retter der Antike. Marquard Gude (1635–1689) auf der Suche nach den Klassikern. Wiesbaden: Harrassowitz, 263–307.

- DELLʼERA, Antonio (1979): „Una rielaborazione dellʼArato latino“. In: Studi medievali, ser. 3, 20, 269–301.

- DEKKER, Elly (2013): Illustrating the Phaenomena. Celestial Carthography in Antiquity and the Middle Ages. Oxford: Oxford University Press.

- EASTON, Roger L. / David KELBE (2014), „Statistical Processing of Spectral Imagery to Recover Writings from Erased or Damaged Manuscripts“. In: manuscript cultures, 7, 35–46.

- GEE, Emma (2013): Aratus and the Astronomical Tradition. Oxford: Oxford University Press.

- GEYMONAT, Ludovico (2016): „Carolingian drawings in the Wolfenbüttel Centaur Palimpsest“. In: CARMASSI, Patrizia (Hg.), Retter der Antike. Marquard Gude (1635–1689) auf der Suche nach den Klassikern. Wiesbaden: Harrassowitz, 309–347.

- KATZENSTEIN, Ranee (1988): The Leiden Aratea. Ancient Constellations in a Medieval Manuscript. Malibu, California: The Getty Museum. http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/0892361425.html (am 26.11.2018 auf-gerufen).

- SCHELLER, Robert W. (1995): Exemplum. Model-book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 900–ca. 1470) . Amsterdam: Amsterdam University Press.

Beschreibung

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 125 Gud. lat.

Material: Pergament, 102 Folia

Maße: 260 × 185 mm

Datierung: Schrift an der Oberfläche, fol. 53r–102v: Gembloux (?), erste Hälfte 12. Jh.; Zeichnungen unter der Schrift, fol. 53r–68v: Nordfrankreich (?), Ende 11. Jh.

Inhalt: Sallust, De coniuratione Catilinae und Bellum Iugurthinum sowie weitere kleinere Texte, fol. 1–52; Lucan, Bellum civile, fol. 53–102; Zeichnungen unter dem Text, fol. 53–68.

Zusätzlich erwähnte Manuskripte:

Handschrift in Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale, Ms 188.

Handschrift in Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ms. Voss. lat. Q 79.

Handschrift in München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 210.

Handschrift in Paris, Bibliothèque nationale de France, MSS latin 5543.

Handschrift in Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 387.

Text von Patrizia Carmassi

© für alle Bilder: CSMC

Fotos und Bildbearbeitung: Ivan Shevchuk, CSMC