Nr. 68

Das kosmopolitische Kompendium des ʿAlī Ufuḳī

Als ʿAlī Ufuḳī (auch Ufḳī, „Horizont“) zum ersten Mal das Schreibrohr ergriff, um osmanische Musik zu notieren, hatte er bereits einiges hinter sich. Geboren um 1610 als Albert (Wojciech) Bobowski im damals polnischen Lwów (in der heutigen Ukraine Lwiw, dt. Lemberg), war er um 1630 in die Hände von Krimtataren gefallen und an den Hof des Sultans verkauft worden. Dort sollte aus dem Kriegsgefangenen mit exzellenten fremdsprachlichen, musikalischen und medizinischen Kenntnissen, der zudem sowohl über Talent als auch unvoreingenommenen Wissensdurst verfügte, ein bedeutender Zeitzeuge osmanischer Musikgeschichte werden. Vermutlich aufgrund seiner musikalischen Begabung wurde er aus der menschlichen Kriegsbeute ausgewählt, um zu einem Musiker im Rang eines Pagen bei Hofe (iç-oġlan) ausgebildet zu werden. Gleichzeitig mit einer neuen musikalischen Sprache und einem immensen mündlich überlieferten Repertoire konfrontiert, bediente er sich einer Technik, die er schon als Kind gelernt hatte: der Notation. So entstanden zwei umfangreiche Notationssammlungen, zu denen das hier vorgestellte Kompendium gehört.

Zahlreiche biografische Einzelheiten, einschließlich Geburts- und Todesdatum, sind noch unbekannt. Wir wissen jedoch, dass ʿAlī Ufuḳī auch nach seiner Entlassung aus dem Palastdienst weiterhin seine Verbindungen zum Hof des Sultans pflegte. Er arbeitete als Dolmetscher für den Staatsrat und wurde ein einflussreicher Mittelsmann für Europäer in Istanbul. Mit außerordentlicher Produktivität verfasste ʿAlī Ufuḳī unter anderem ein Handbuch der osmanisch-türkischen Sprache, eine Beschreibung des Serails (des osmanischen Palastes), eine Übersetzung der Bibel ins Osmanische sowie drei musikbezogene Handschriften. Eine davon, das sogenannte Kompendium, MS Paris, Bibliothèque Nationale de France, Turc 292 (Abb. 1), kam über einen Freund ʿAlī Ufuḳīs, den französischen Botschaftssekretär, Orientalisten und Handschriftensammler Antoine Galland (1646–1715), nach Paris. Wann und wie Galland ursprünglich in den Besitz des Kompendiums gelangt war, ist nicht bekannt.

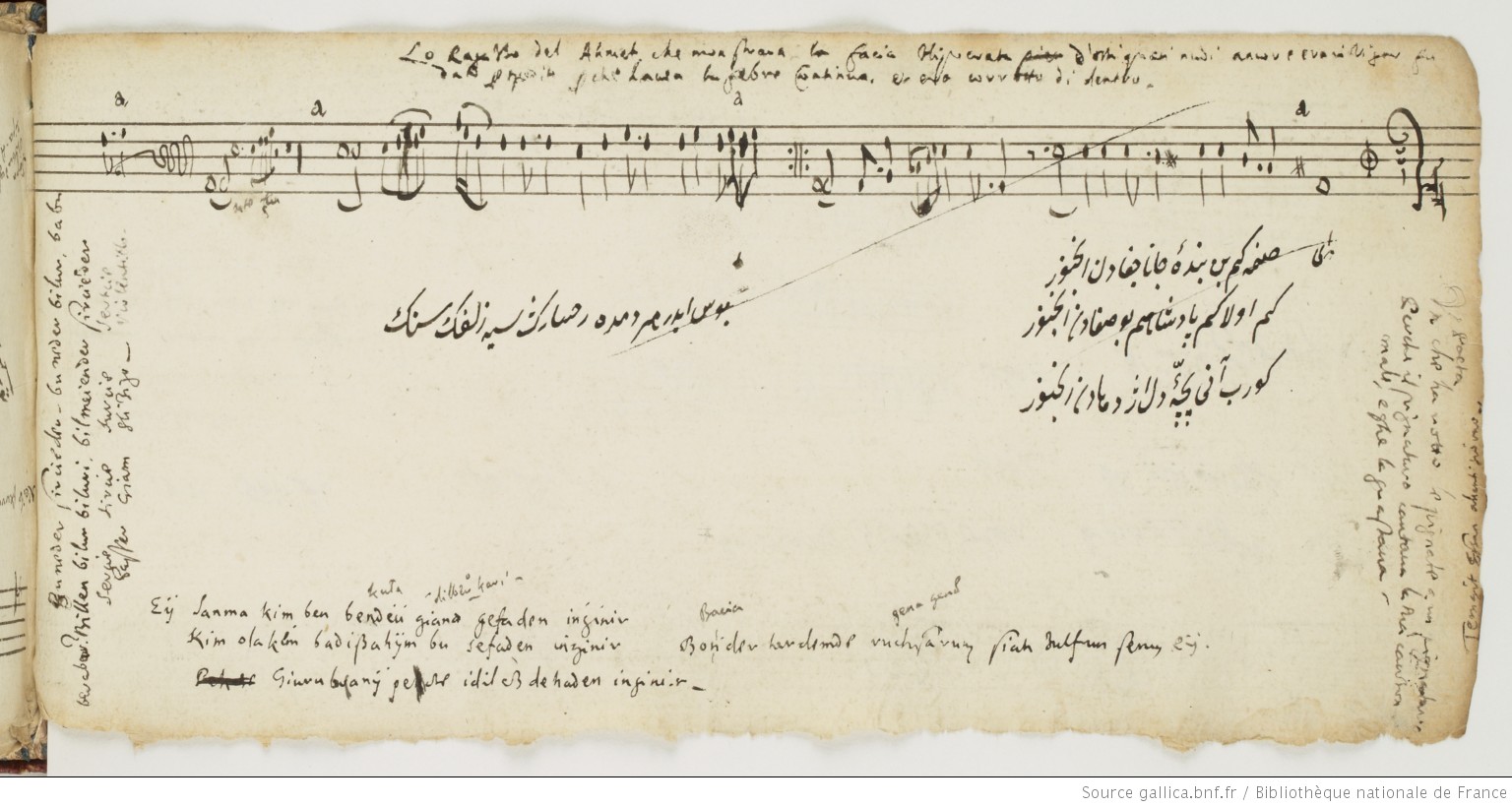

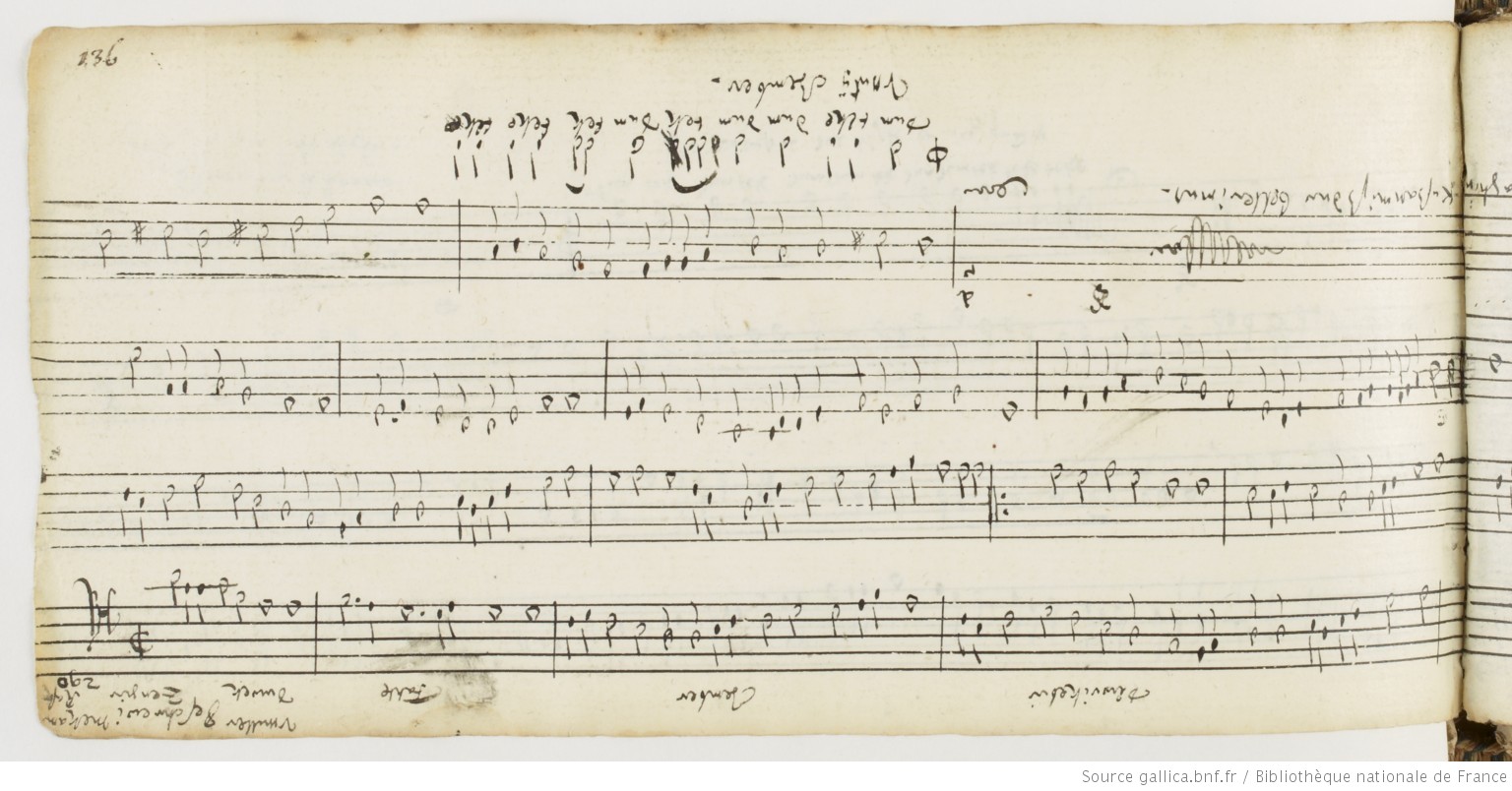

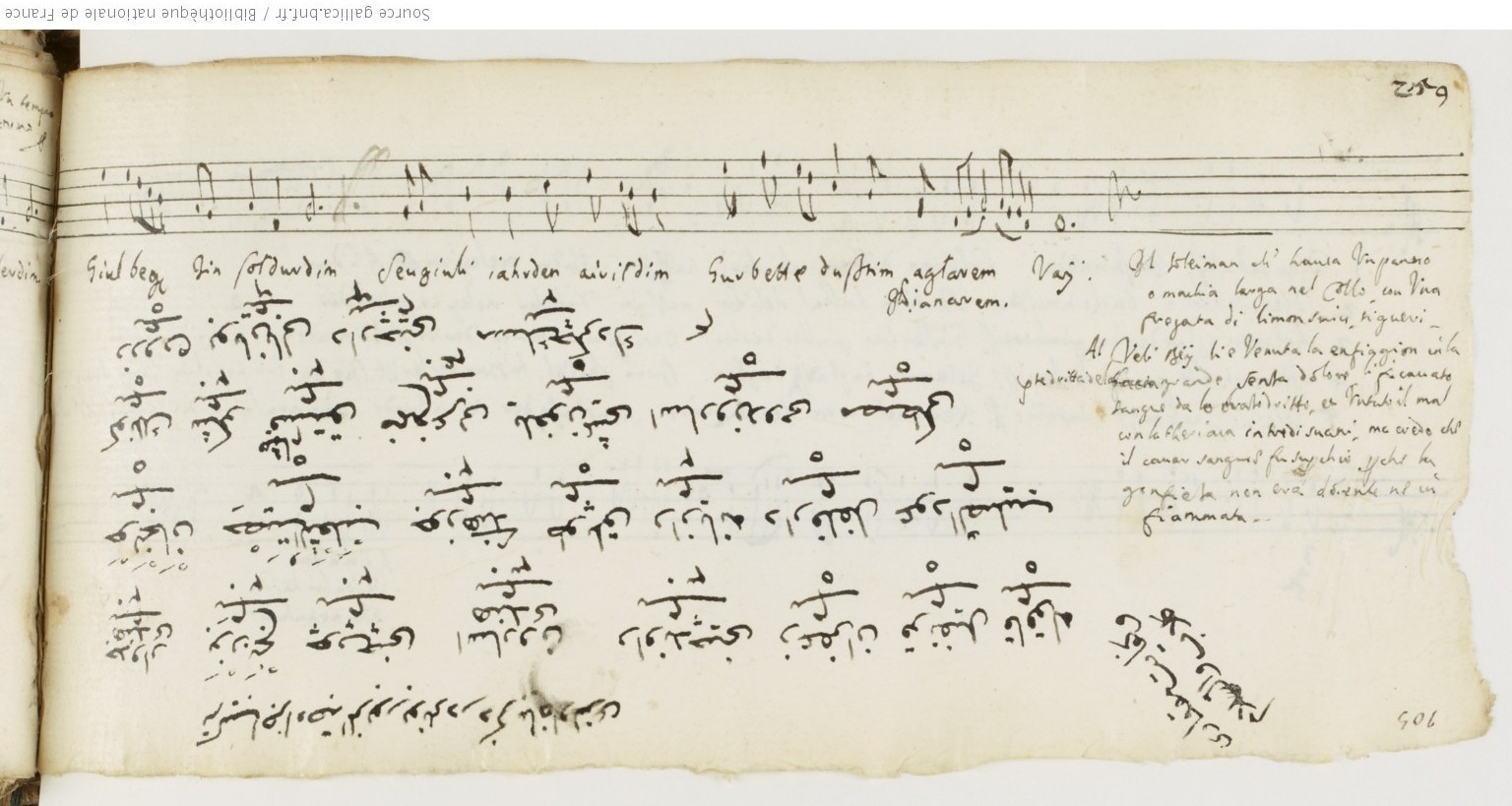

ʿAlī Ufuḳī ließ seine gesamte Erfahrungswelt in das Manuskript einfließen und schuf somit eine sehr persönliche, spontane, und auch intime Quelle. Dies hat natürlich einen gewissen Einfluss auf unsere Interpretation der Inhalte. In Ermangelung vergleichbarer Texte sind wir gezwungen, ʿAlī Ufuḳīs Entscheidungen als gegeben anzunehmen, etwa wenn er musikalische Konzepte und die Aufführungspraxis kommentiert. Mit seiner erstaunlichen Bandbreite von Inhalten bietet das Kompendium ein Abbild von ʿAlī Ufuḳīs Zeit, Umgebung und Lebensumständen in Istanbul und dem Topkapı-Palast in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Kompendium enthält einerseits komplexe zeremonielle Kompositionen (Abb. 2) und Vertonungen von Versen berühmter höfischer Dichter, andererseits aber auch einen reichen Liederschatz der anatolischen Barden, der ʿāşıḳ. ʿAlī Ufuḳī interessierte sich für alles, das ihm begegnete. So findet sich musikalisches und poetisches Repertoire Seite an Seite mit ausführlichen Darstellungen osmanischer und europäischer Heilkunde und unzähligen Randnotizen zu verschiedensten Themen (Abb. 3).

Das unbetitelte Manuskript Turc 292 ist entlang der schmalen Seite im Langformat gebunden, im osmanischen Türkisch cönk oder sefīne („Boot“) genannt. In zweiter Bedeutung bezeichnet cönk eine Sammlung lyrischer Texte, und auch ʿAlī Ufuḳī verwendet den Ausdruck für sein Kompendium („giunk“ in seiner eigenen Transliteration). Die notizenhaften Aufzeichnungen zu einer Vielfalt von Themen und diversen Eintragungen von fremder Hand erinnern an europäische Kollektaneenbücher. Insgesamt besteht das Kompendium aus 313 Blättern in mindestens 69 Lagen, deren unregelmäßige Struktur nicht immer leicht auszumachen ist. Der dunkelrote Ledereinband im europäischen Stil ist mit dem goldgeprägten Wappen Ludwigs XV. verziert. Die Buchdeckel messen 13 × 24 cm, die Größe der Blätter variiert zwischen 14 × 10 cm und 23 × 11,5 cm.

Das Manuskript Turc 292 ist formal und inhaltlich komplex. Detailanalysen zu Kollation, Papier, Wasserzeichen, verschiedenen Schreiberhänden sowie späteren Ergänzungen haben gezeigt, dass es sich um den nachträglich gebundenen Teil einer ursprünglich größeren Loseblattsammlung handelt. Das Manuskript ist undatiert. Obwohl das Jahr 1645 als terminus post quem gilt, könnte ʿAlī Ufuḳī seine Loseblattsammlung durchaus schon wesentlich früher begonnen und dann bis zu seinem Tod um weitere Blätter und Lagen ergänzt haben. Das Kompendium weist zwei voneinander unabhängige Foliierungen zweier Personen auf. Eine ist ʿAlī Ufuḳī selbst; bei der zweiten Person handelt es sich wahrscheinlich um Antoine Galland (einem Vergleich mit der Handschrift in Gallands Tagebüchern nach zu urteilen). Mit Ausnahme zweier geringfügiger Fehler, ist die zweite Foliierung durchgängig, während die erstere autografische an mehreren Stellen unterbrochen ist. Versucht man, gemäß der autografischen Foliierung die ursprüngliche Reihenfolge wiederherzustellen, zeigt sich, dass eine beträchtliche Anzahl von Folios, 147 oder mehr Blätter, verloren gegangen sein muss. Es lässt sich zwar nicht belegen, aber die Vermutung liegt nahe, dass Antoine Galland eine Loseblattsammlung erhielt. Bevor die Blätter schließlich in Paris gebunden wurden, fand eine teilweise Umordnung statt. Unklar ist aber, wer diese wann ausführte. Das Ergebnis ist eine uneinheitliche Kollation mit kleineren zusammenhängenden Abschnitten, beispielsweise eine Anzahl von Blättern mit Auszügen aus dem Epos Gerusalemme liberata von Torquato Tasso (1544–1595), durchsetzt mit osmanischen Kompositionen. Auf zahlreichen Blättern reicht ein zusammenhängender Text über eine Doppelseite. Schreibstil und musikalische Notationskonventionen lassen die Erstellung einer internen Chronologie nicht zu. So erschwert beispielsweise die uneinheitliche Verwendung selbst entwickelter Symbole eine eindeutige Interpretation.

Die Papierqualität der Handschrift variiert stark. Einige Blätter sind geleimt und poliert, und da sie in einigermaßen guten Zustand sind, lässt sich die Schrift darauf relativ problemloses entziffern. Andere Blätter von minderer Papierqualität sind in vielen Fällen beschädigt, was die Lektüre erschwert. Diese Folia sind brüchig und rau, an den Rändern zumeist ausgefranst und dunkel verfärbt. Nicht alle Wasserzeichen im Kompendium lassen sich eindeutig bestimmen, die identifizierbaren weisen jedoch auf italienische Quellen hin. Offensichtlich hatte ʿAlī Ufuḳī nicht immer Zugang zu qualitativ hochwertigem Papier, sondern gab sich mit dem zufrieden, was gerade verfügbar war. Verschiedene Schreiberhände, vermutlich von seinen Informanten – vielleicht Musikerkollegen – zeigen eine Vielfalt von Schreibstilen. Als Schreibgerät wurden Schreibrohre benutzt, die man nachschärfen und schließlich ersetzten musste, so dass sich über einen gewissen Zeitraum das Erscheinungsbild der Schrift veränderte. Die Tintenfarbe variiert von deckendem Schwarz bis zu semi-transparentem Braun; rote Tinte findet sich kaum.

Das Manuskript Turc 292 ist in vielerlei Hinsicht transkulturell, ausgehend von dem Verfasser selbst, der den Seiten seine breit gefächerten Kenntnisse einer großen, facettenreichen Gemeinschaft in rund einem Dutzend verschiedener Sprachen anvertraute. Von wesentlicher Bedeutung ist auch ʿAlī Ufuḳīs Gebrauch der Liniennotation für eine essenziell andere Musikkultur. Das Kompendium stellt somit ein Sammelbecken für das Wissen dar, das sich ʿAlī Ufuḳī in seiner Jugend in Polen und später in Istanbul aneignete, wo er im Schnittpunkt zahlreicher intellektueller Strömungen lebte und arbeitete.

Literatur

- AYNUR, Hatice / ÇAKIR, Müjgân / KONCU, Hanife / KURU, Selim S. / ÖZYILDIRIM, Ali Emre (Hg.) (2012): Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı. Istanbul: Turkuaz.

- BEHAR, Cem (2008): Saklı mecmua. Ali Ufkî’nin Bibliothèque Nationale de France’taki

- [Turc 292] Yazması. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.

- FELDMAN, Walter Zev (1996): Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung.

- HAUG, Judith I. (2016): „Being More than the Sum of One’s Parts: Acculturation and Biculturality in the Life and Works of Ali Ufukî“. In: Archivum Ottomanicum, 33, 179–190.

- HAUG, Judith I. (demnächst): Ottoman and European Music in ʿAlī Ufuḳī’s Compendium, MS F-Pbn Turc 292: Analysis, Interpretation, Cultural Context. Münster: Readbox Unipress.

Beschreibung

Bibliothèque nationale de France

Signatur: MS Turc 292 (Digitalisat: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84150086)

Material: Papier (teilweise satiniert), 313 Blätter

Maße: 24 × 13 cm (Buchdeckel), Blätter von 14 × 10 bis 23 × 11,5 cm

Herkunft: Istanbul, ca. 1630–1670

Zitationshinweis

Judith I. Haug, „Das kosmopolitische Kompendium des ʿAlī Ufuḳī“

In: Wiebke Beyer, Zhenzhen Lu (Hg.): Manuscript des Monats 2017.08, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/68-de.html

Text von Judith I. Haug

© für sämtliche Abbildungen: Bibliothèque nationale de France (BnF)