Nr. 66

Für einen Prinzen gefertigt, einer Prinzessin geschenkt:

Eine javanische Bilderhandschrift der Erzählung Dewa Ruci

J. C. F. von Mühlen, der Privatsekretär von Königin Wilhelminas Prinzgemahl Hendrik, schenkte 1927 der Tochter des königlichen Paares, Prinzessin Juliana der Niederlande, eine schöne Handschrift des Dewa Ruci, die heute im Königlichen Gemäldekabinett in Den Haag aufbewahrt wird. Das Manuskript entstand im Jahr 1834 nach javanischer Zeitrechnung (1904 n. Chr.) in Yogyakarta, einem von vier zentraljavanischen Sultanaten der Kolonialzeit. Laut einführendem Vermerk war sie ursprünglich nicht für Prinzessin Juliana, sondern für Kronprinz Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mengkunegara Sudibya (1879–1913), den Sohn von Hamengkubuwana VII., Sultan von Yogyakarta, gedacht. Unglücklicherweise starb der Prinz bereits 1913, bevor er die Thronfolge antreten konnte. Wir wissen weder, auf welche Weise von Mühlen in den Besitz dieses Exemplars der bis heute auf der Insel Java weithin bekannten Dewa-Ruci-Geschichte kam, noch, warum er es nicht Königin Wilhelmina, sondern Prinzessin Juliana schenkte.

Das Manuskript ist ein herausragendes Beispiel für javanische Bilderhandschriften, deren Größe ebenso variieren kann wie die Komplexität ihrer Bebilderung, von Schwarz-Weiß-Zeichnungen bis hin zu solch farbenprächtigen, kunstvoll vergoldeten Bildern wie im beschriebenen Fall. Das Manuskript misst 30 x 23,5 cm und ist in Leder gebunden, das mit vergoldeten Prägemotiven verziert wurde (Abb. 1), wie sie auch in Handschriften des Koran und anderen Texten Zentraljavas zu finden sind. Der Text wurde auf Javanisch in der zeitgenössischen Schrift der damaligen zentraljavanischen Paläste geschrieben. Formal der für die javanische Literatur typischen Gedichtform tembang macapat entsprechend, wird die Geschichte in einer Reihe von Gesängen in unterschiedlichem Versmaß erzählt.

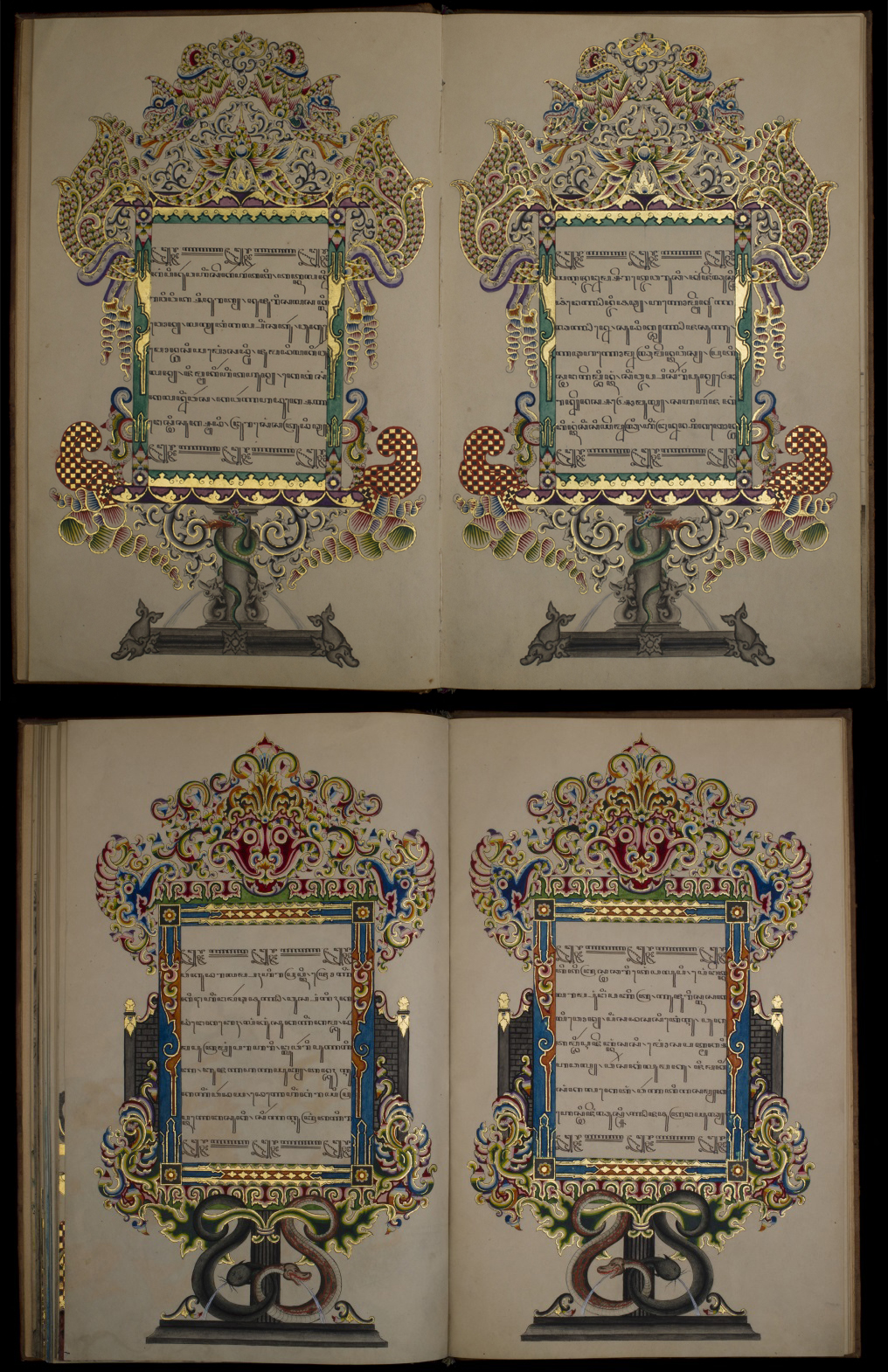

Aber nicht der Text, sondern die Illustrationen stehen im Mittelpunkt dieser Handschrift. Allein die Tatsache, dass zahlreiche Buchseiten nur eine einzige Textzeile oder gar keinen Text aufweisen, belegt, dass die Illustrationen hier tatsächlich im Vordergrund stehen. So gibt es im Vergleich zu 81 ganzseitig bebilderten Manuskriptseiten nur 24 reine Textseiten. Zusätzlich enthalten zwei eindrucksvoll illuminierte Seiten zu Beginn des Buches die Widmung für den Prinzen und die Einführung in die Geschichte. Zwei weitere ähnlich illuminierte Seiten schließ das Buch und die Geschichte ab (Abb. 2).

Dewa Ruci erzählt die Geschichte von Bima, dem der Weise Drona aufträgt, ihm das Wasser des Lebens zu verschaffen. Dies ist jedoch nur ein Vorwand, den allzu mächtigen Bima loszuwerden. Aus ihm, so fürchtet der Weise, könnte in der entscheidenden Bharatayuddha-Schlacht ein schwerer Gegner für Dronas Schutzherrn König Duryadana von Ngastina werden (Bharatayuddha, auch Kurukshetra, bezeichnet den legendären Krieg im Mahabharata, dem berühmten indischen Epos, das Java wahrscheinlich im Laufe des 10. Jahrhunderts erreichte). Um das Wasser zu erhalten, begibt sich Bima auf die weite Reise und taucht sogar tief ins Meer hinab, bis er schließlich seinem mystischen Selbst in der Gestalt Dewa Rucis begegnet. Dieser lehrt ihn, den Sinn des Lebens und zahlreiche andere philosophische, moralische und ethische Belange zu begreifen.

Das Buch beginnt und endet jeweils mit einer Doppelseite, die mit wunderschönen polychromen vergoldeten Motiven illuminiert sind (Abb. 2). Zahlreiche Manuskripte in der javanischen Hoftradition beginnen und enden mit solchen Seiten, die eine beeindruckende Vielfalt von Motiven, Farben und Formaten aufweisen. Dabei sind die beiden Illuminationen am Anfang sowie die am Ende des Buches üblicherweise identisch, wobei sich die Illuminationspaare selbst jedoch voneinander unterscheiden. Gewöhnlich wird die Bebilderung erst nach Fertigstellung des Textes hinzugefügt (und in der Regel von einer zweiten Person). Während die vorliegende Handschrift ganzseitige Illumination aufweist, ist der Text in vielen anderen Manuskripten in Blöcken geschrieben, die wesentlich kleiner als die jeweilige Seite sind, jedwede Bebilderung aber fehlt. Möglicherweise waren Illuminationen in einigen Fällen optional.

Auf die erste Doppelseite folgt die Darstellung von Bimas Abenteuern. Die meisten abgebildeten Figuren sind als Figuren des javanischen Schattenspiels (Wayang) erkennbar. Trotz des spektakulären Aufführungscharakters sind Wayang-Puppen relativ steif und nur begrenzt beweglich, ihre starren Beine lassen sich nur schlecht den Handlungsanforderungen anpassen. In dieser Handschrift zeigen zahlreiche Bilder Szenen aus tatsächlichen Wayang-Aufführungen. Dies trifft insbesondere auf Szenen mit Treffen bei Hofe zu, wie zum Beispiel der Auftritt Bimas und seiner Begleiter am Hof von König Duryadana im Königreich Ngastina (Abb. 3).

In anderen Szenen erreicht der Illustrator eine dramatischere Darstellung, indem er Bima in annähernd natürlichen Posen darstellt. Als Bima auf die Seeschlange zuschwimmt, die er auf seiner Mission zu besiegen hat (Abb. 4), sehen seine Körperbewegungen sehr viel natürlicher aus, als es mit einer Wayang-Puppe möglich wäre.

Die meisten Bilder des Manuskripts sind vollständig, einige bleiben jedoch, wie in javanischen Handschriften nicht unüblich, interessanterweise unvollendet. Man nehme nur das Beispiel der Seite, auf der nur ein winziger Bima zu sehen ist (Abb. 5). Die Annahme liegt nahe, sie sei unvollständig. Es ist aber durchaus denkbar, dass der Illustrator Bimas zentrale Bedeutung ganz bewusst mit der winzigen Gestalt in der sie umgebenden Leere betonen wollte (sogar die gegenüberliegende Seite bleibt leer). In einer Szene gegen Ende der Geschichte, als Bima seinem mystischen Selbst in der Gestalt Dewa Rucis begegnet, sind die beiden Figuren im Gespräch vor einem sehr schlichten Hintergrund dargestellt, vielleicht ebenfalls mit Absicht (s. Abb. 6).

Bedauerlicherweise ist uns der Illustrator dieser Handschrift unbekannt. Auch wissen wir kaum etwas darüber, wie ein solches Manuskript hergestellt wurde. Arbeiteten Kopist und Illustrator gemeinsam am Manuskript? Anders ausgedrückt, woher wusste der Kopist, wo er beginnen und enden sollte, oder wie viele Zeilen ihm auf einer Seite, die auch bebildert werden sollte, zur Verfügung standen? Fertigte derselbe Illustrator sowohl die Anfangs- und Schlussillumination als auch die übrige Bebilderung an? - Diese Aspekte javanischer Handschriftenproduktion warten noch auf ihre Erforschung.

Literatur

- KUMAR, Ann und John H. MCGLYNN (Hgg.) (1996): Illuminations: The Writing Traditions of Indonesia. Jakarta: The Lontar Foundation / New York/Toronto: Weatherhill.

- PIGEAUD, Theodore G. T. (1968): Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands. Volume II: Descriptive Lists of Javanese Manuscripts. Leiden: In Bibliotheca Universitatis Lugduni Batavorum. [Codices Manuscripti X].

- VAN DER MEIJ, Dick (2017): Indonesian Manuscripts from the Islands of Java, Madura, Bali and Lombok. Leiden: Brill.

- WASSING-VISSER, Rita (1995): Koninklijke geschenken uit Indonesië: historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600–1938) . Zwolle: Waanders.

Beschreibung

Königliches Gemäldekabinett der Niederlande, Den Haag

Signatur: Go13-09 (KHA O 4)

Material: Papier, Farbe, Blattgold, Tinte; Ledereinband

Maße: 30 × 23,2 × 2,3 cm

Herkunft: Zentraljava, 1904

Zitationshinweis

Dick van der Meij, „Für einen Prinzen gefertigt, einer Prinzessin geschenkt:

Eine javanische Bilderhandschrift der Erzählung Dewa Ruci“

In: Wiebke Beyer, Zhenzhen Lu (Hg.): Manuscript des Monats 2017.06, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/66-de.html

Text von Dick van der Meij

© für alle Bilder: Royal Collections of the Netherlands