Nr. 63

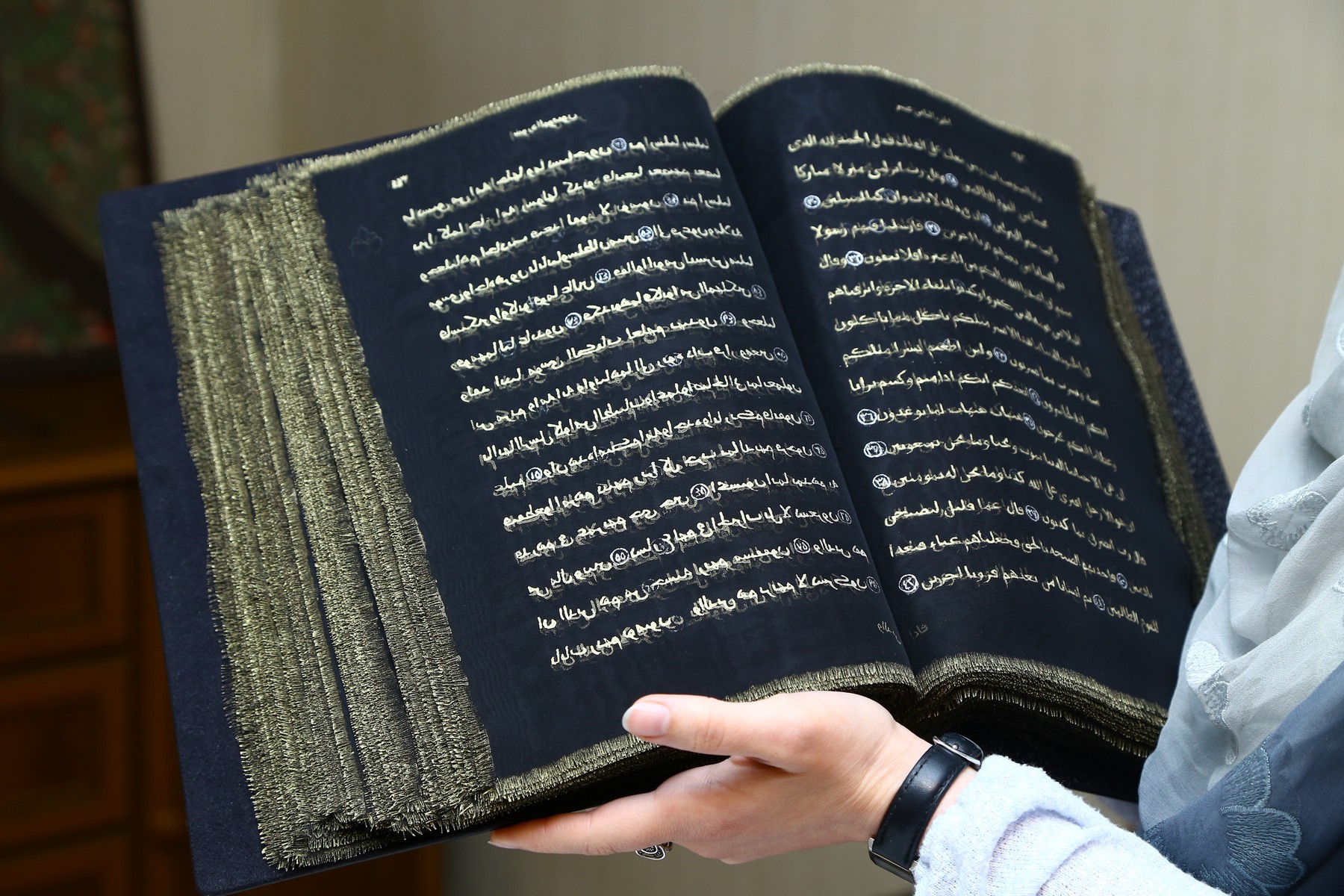

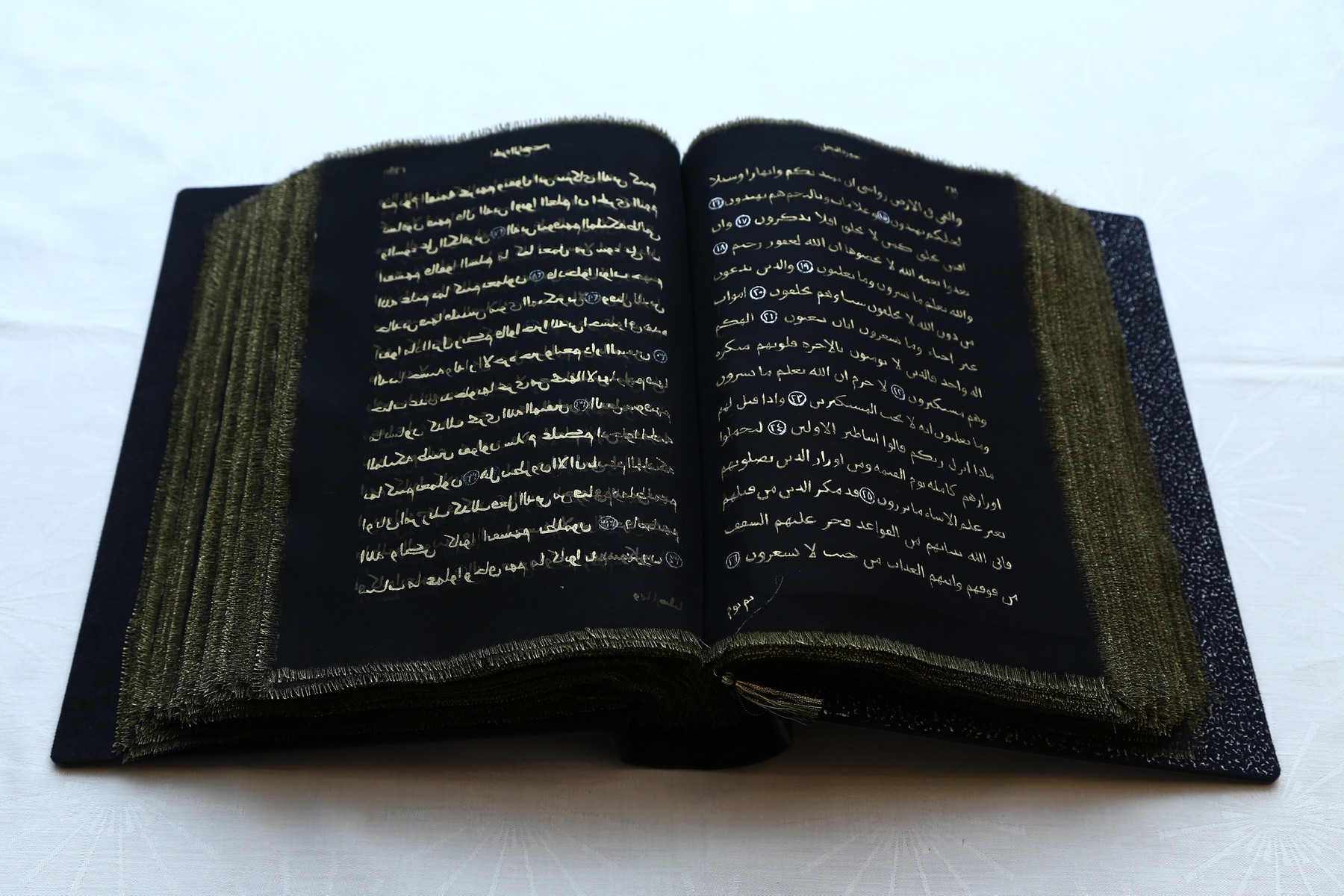

Der Seidenkoran

Mit Manuskripten verbindet man im europäischen Raum und im Nahen Osten normalerweise Pergament oder Papier. Das Schreiben auf Seide ist hier selten oder sogar einzigartig. Die aserbaidschanische Künstlerin Tünzale Memmedzade hat jedoch genau dies getan und den Text des Korans, der heiligen Schrift des Islams, auf schwarze Seide übertragen. Zwei Mitarbeiterinnen des SFB beantwortete sie Fragen, die diese der Schreiberin dieses Korans schon immer stellen wollten.

Die Künstlerin

Tünzale Memmedzade studierte Kunstgeschichte und ist zurzeit Doktorandin an der Marmara Universität in Istanbul. Seit 20 Jahren malt sie und bereits früh entschied sie sich, Kunstwerke auf durchsichtiger Seide zu gestalten:

„In den Jahren an der Universität haben wir an akademischen Gemälden gearbeitet. Es langweilte mich, die von den Malern seit Jahrhunderten angewandten Techniken zu wiederholen. Ich begann, auf Seide zu malen, da ich einen neuen Stil erschaffen wollte. Meine Arbeiten kamen gut an, und da auch ich Freude daran hatte, machte ich weiter.“

Aus dem Wunsch heraus, ein Buch aus Seide anzufertigen, entschied sie sich für den Koran, der bis dahin noch nie auf Seide geschrieben worden war. Dies war für sie auch einer ihrer Beweggründe:

„Hätte es schon jemand getan, hätte ich die gleiche Arbeit nicht noch einmal gemacht.“

Die Abschrift des Korans dauerte drei Jahre, in der sie sich jedoch nicht ausschließlich damit beschäftigte.

„Am wichtigsten war mir der Koran. Aber natürlich habe ich in diesem Zeitraum meine Ausbildung nicht vernachlässigt. Gleichzeitig arbeitete ich auch an Architekturprojekten.“

Schreibprozess und Werk

Bevor der Koran abgeschrieben werden darf, müssen bestimmte Regeln und Rituale erfolgen.

„Wenn eine Frau den Koran kopiert, ist es üblich, dass sie ihren Kopf bedeckt. Auch ich habe mich nach diesem Brauch bedeckt. Zudem ist es notwendig, die rituelle Waschung vollzogen zu haben.“

Der Text ist in arabischer Sprache und Schrift geschrieben. Die Künstlerin lernte beides in der Mittelstufe. Heute benutzt sie das arabische Alphabet vor allem für ihre Kunstwerke.

„Da ich sie [die arabische Schrift] für meine Bilder benutze, musste ich mich nicht [erneut] daran gewöhnen. Ich kann Arabisch lesen, aber ich verstehe die Bedeutung nicht.“

Als Vorlage für den Seidenkoran diente eine Faksimileausgabe, die von Diyanet, dem türkischen Präsidium für Religionsangelegenheiten, herausgegeben wurde. Tünzale Memmedzade kopierte den Text Wort für Wort und übernahm dabei sowohl den Schreibstil als auch den Seitenaufbau und die Gestaltung der Vorlage.

Für das Manuskript wurden ca. 50 m schwarze, durchscheinende Seide verwendet, die für die einzelnen Blätter auf die Größe von 29 x 33 cm zugeschnitten wurde.

„Wegen der Beschaffung des benötigten Materials hatte ich finanzielle Engpässe und habe lieber ein kleinformatiges Buch angefertigt.“

Für den Text wurde 1,5 Liter goldene und silberne Farbe verwendet.

„Als ich Bilder auf Seide anfertigte, entdeckte ich, dass goldene und silberne Farben auf schwarzer Seide perfekt zur Geltung kommen. Mit der goldenen Farbe schrieb ich den Text, für die Nummerierung der Suren und die Verzierungen verwendete ich die silberne. Die Farben, die ich verwende, sind Farben für Stoffe. Da ich diese Farben schon lange für meine Bilder verwende, bin ich sicher, dass sie keine Probleme oder Schäden verursachen.“

Da Tünzale Memmedzade seit vielen Jahren mit Seide arbeitet, hat sie große Erfahrung, wie diese zu handhaben ist.

„Die Seide wird in einen Rahmen gespannt, und mit Pinseln aus natürlichen Materialien wird die Schrift oder das Bild aufgetragen. Manchmal wird der Text als Vorlage aufgezeichnet, manchmal aber auch nicht. Für den Koran wurden die Seiten einzeln mit der Hand zugeschnitten, die Seitenränder ausgefranst, bemalt und verziert. Schließlich wurde auf die Seidenblätter, ohne diese in einen Rahmen zu spannen, die Schrift aufgetragen.“

Die Schrift auf den Blättern ist regelmäßig und fehlerfrei, was nicht bedeutet, dass der Künstlerin nicht auch beim Kopieren das ein oder andere Missgeschick passiert wäre.

„Auf drei Seiten habe ich Fehler gemacht. Das heißt, ich habe drei Seiten nochmals geschrieben. Abgesehen davon ist mir kein Fehler unterlaufen. Verschreibt man sich, muss man den Text auf einer neuen Seite nochmal neu schreiben, denn Farbe kann von Seide nicht entfernt werden. Das gilt auch für meine Seidenbilder. Seide verzeiht keine Fehler bei Schrift und Bild.“

Obwohl Schriftbild und Seitengestaltung von der Vorlage übernommen wurden, gibt es doch auch kleine Unterschiede. Auffällig bei der Schrift ist, dass die Vokalisations- und Rezitationszeichen, die heute üblicherweise im Korantext vorhanden sind, hier fehlen.

„In der Ausgabe von Diyanet sind alle Markierungen vorhanden. Aber ich habe mich dafür entschieden, sie nicht zu kopieren, da ich die Möglichkeit ausschließen wollte, die Vokalzeichen bei der sehr kleinen Schrift zu verwechseln. Ich sah keinen Widerspruch, denn auch in den ersten bekannten Koran-Handschriften verwendete man weder Markierungen noch Punkte.“

Zudem sind einige Textteile dekoriert.

„Ich habe die Titel der Suren und die Nummern der ǧuzʾ, der dreißig gleichlangen Abschnitte, in die der Koran unterteilt ist, dekoriert. Ich habe nicht alle dekorativen Elemente kopiert, sondern auch einige Änderungen vorgenommen.“

Gebrauch und Rezeption

„[Der Koran] kann gelesen werden, natürlich. Und in der Tat wurde er ein paar Mal gelesen. Nachdem er beim aserbaidschanischen Diyanet gelesen und beglaubigt wurde, erteilte man mir die Erlaubnis, ihn öffentlich zu zeigen. Zuerst wurde er in meiner Heimat Aserbaidschan ausgestellt. Und wir erhielten auch aus anderen Ländern Anfragen, das Manuskript auszustellen.“

Der Seidenkoran – das Kunstwerk – wird vor allem positiv aufgenommen, doch es gibt auch Kritik. Tünzale Memmedzade wird nicht nur persönlich kritisiert, sondern auch ihr Werk, u. a. ihre Wahl eines außergewöhnlichen Beschreibstoffes.

„Natürlich werde ich kritisiert. Es gibt nichts, was von allen gemocht wird. Es ist normal, kritisiert zu werden. Doch Seide ist ein Stoff, der im Koran namentlich vorkommt. Nach meinen Recherchen hatte ich daher keine Bedenken.“

Beschreibung

Privatsammlung

Material: Seide, 119 Blatt, goldene and silberne Farbe

Maße: 29 x 33 cm

Herkunft: Türkei, 21. Jahrhundert

Zitationshinweis

Wiebke Beyer, Janina Karolewski and Tünzale Memmedzade, „Der Seidenkoran“

In: Wiebke Beyer, Zhenzhen Lu (Hg.): Manuscript des Monats 2017.03, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/63-de.html

© für alle Bilder: Tünzale Memmedzade