Nr. 60

Das „Licht der Welt“ in einem Manuskript

Der Gedanke an das Weihnachtsfest ist – zumindest im europäischen Kulturraum – bei den meisten Menschen mit dem Eindruck von Licht und schimmerndem Glanz verbunden. Mitten in die kalte Jahreszeit hinein kommt durch brennende Kerzen und Lichter ein Strahlen, das die Dunkelheit durchbricht. Hiermit drücken Christen zeichenhaft die Menschwerdung ihres Gottes in der Person Jesu Christi aus, dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird und der sich selbst als „Licht der Welt“ bezeichnet hat. Dieses Strahlen wird im frühmittelalterlichen Drogo-Evangeliar sichtbar.

Im Jahr 823 übernahm Drogo, der zweiundzwanzigjährige Abt der Benediktinerabtei Luxeuil und unehelicher Sohn Karls des Großen, die Leitung des Bistums Metz. Unter ihm gelangte die Kunstproduktion in dieser lothringischen Stadt zur Blüte, wie vor allem die erhaltenen Prachthandschriften belegen. Ein Werk dieser Zeit ist das zwischen 845 und 855 für die Metzer Kathedrale geschaffene Drogo-Evangeliar, das 1802 im Zuge der Französischen Revolution in die Pariser Bibliothèque nationale gebracht wurde. Dieses Manuskript ist bemerkenswert strukturiert und wartet darüber hinaus mit einzigartigen Bilderfindungen auf.

Wie alle Evangeliare enthält auch das Drogo-Evangeliar die vier chronologischen Schilderungen des Lebens Jesu Christi. Solch ein Manuskript beinhaltete jedoch weitaus mehr als eine „vierfache Biographie“ Jesu: Diese Handschriften fanden schon seit dem frühen Christentum im Gottesdienst der Kirche Verwendung. Hierbei wurden seit dem frühen Mittelalter thematisch auf die Ereignisse im Kirchenjahr (Weihnachten, Ostern, Heiligenfeste etc.) abgestimmte Textabschnitte („Perikopen“) rituell verlesen. Eine Liste am Ende des Kodex gibt die jeweiligen Festanlässe sowie die entsprechenden Leseabschnitte wieder. Auch wurde das Evangeliar als Verkörperung Jesu Christi interpretiert, schließlich enthält es zum einen seine Lebensbeschreibungen, zum anderen aber auch die von ihm gesprochenen Worte, die als besonders heilig galten. So wurden diese Manuskripte verehrt, als handle es sich bei ihnen um Christus selbst: Die Handschriften wurden im Gottesdienst geküsst, beweihräuchert, nur mit verhüllten Händen getragen und feierlich inthronisiert. Diese hohe Wertschätzung spiegelt der kostbare Einband des Drogo-Evangeliars wider. Der noch erhaltene karolingische Vorderdeckel des 32,5 x 24,5 cm messenden Kodex trägt zentral eine Elfenbeintafel mit Szenen aus der Passion Jesu Christi (Abb. 1). Um das Relief zieht sich ein elfenbeinerner Ornamentrahmen, der wiederum von einem breiten, dekorativen Rand aus Goldfiligran-Rosetten mit Edelsteinen umgeben ist. Mit derartig prächtigen Einbänden wurden die Evangeliare im Mittelalter sehr häufig regelrecht eingekleidet.

Das Drogo-Evangeliar versammelt allerdings zwischen den prächtigen Buchdeckeln nicht nur die Texte der vier Evangelien. Es treten Prologe zur Geschichte der Übersetzung und zur Kanonbildung, tabellarische Übersichten, Inhaltsverzeichnisse und Vorreden mit Informationen über die vier Evangelisten hinzu. Blättert man durch das Manuskript, so fallen die sorgfältige Gleichmäßigkeit der Schrift und die durch Schriftfarben, Schrifttypen und Miniaturen ausgedrückte Prachtentfaltung besonders ins Auge.

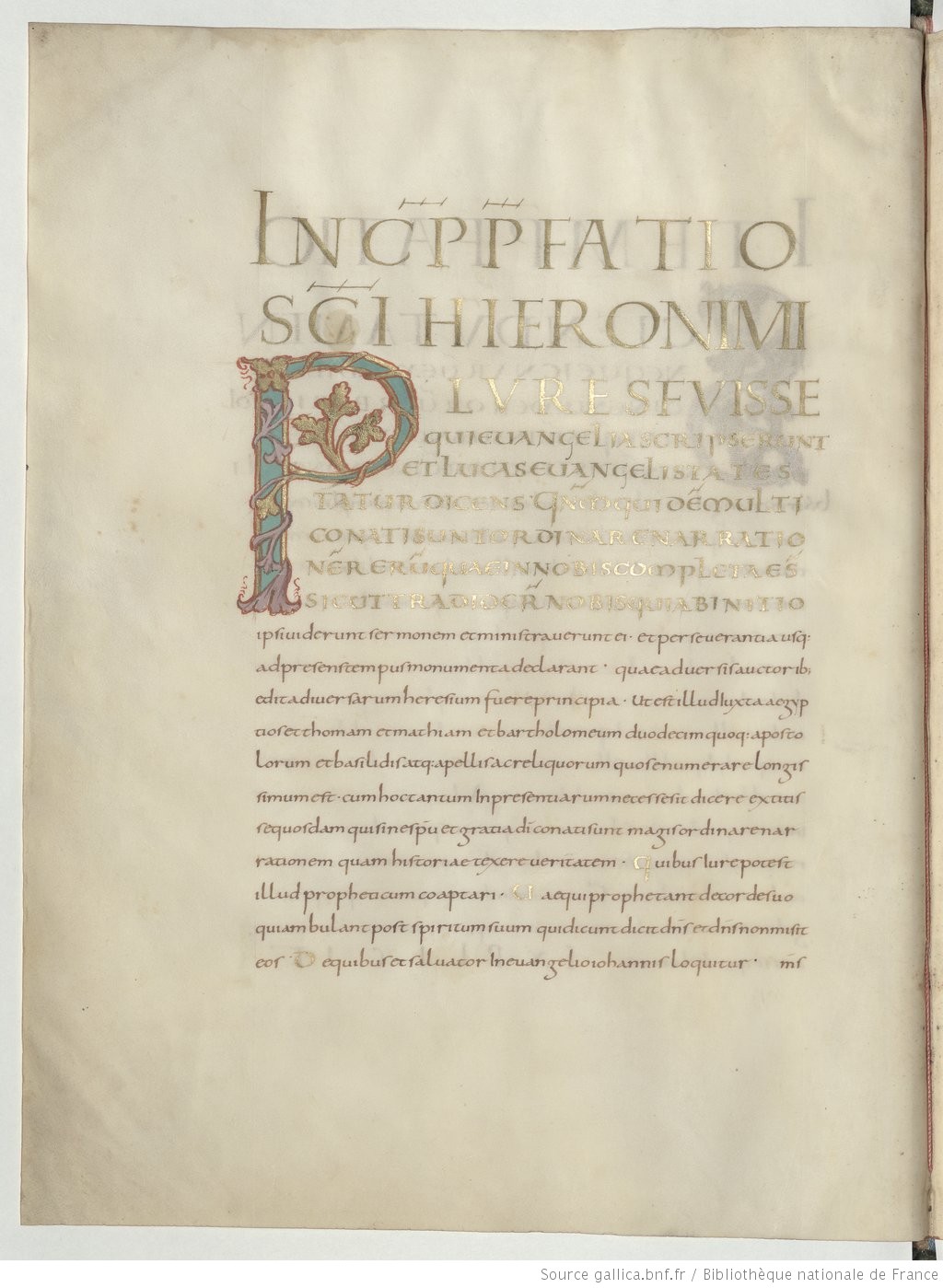

Doch werden diese verschiedenen Hervorhebungen nicht nur zur Wertsteigerung des Kodex eingesetzt, vielmehr drücken sie visuelle Hierarchien zwischen den verschiedenen Texten aus: Der größte Teil des Textes ist in einer dunkelbraunen sogenannten karolingischen Minuskel, einer recht einfachen und klaren Schrift, geschrieben. Dieses einheitliche Schriftbild wird jedoch regelmäßig und kalkuliert durchbrochen. Für die Anfänge der jeweiligen Texte wurden unterschiedliche Schriftarten verwendet. So stehen die Titelangaben („Incipit-Zeilen“) in einer goldenen und sehr eleganten, an antike Inschriften erinnernden Majuskelschrift, der Capitalis. Auf der nächst untergeordneten Ebene der Textstruktur werden die Anfangsbuchstaben der Sätze und einzelne Textabschnitte ebenfalls in Gold, aber nun in einer gerundeten und einfacheren Schrift geschrieben. Ergänzt werden diese Hervorhebungen noch durch prächtige Initialen, die gleich auf den ersten Blick den Anfang eines neuen Textes oder Textabschnittes anzeigen (Abb. 2).

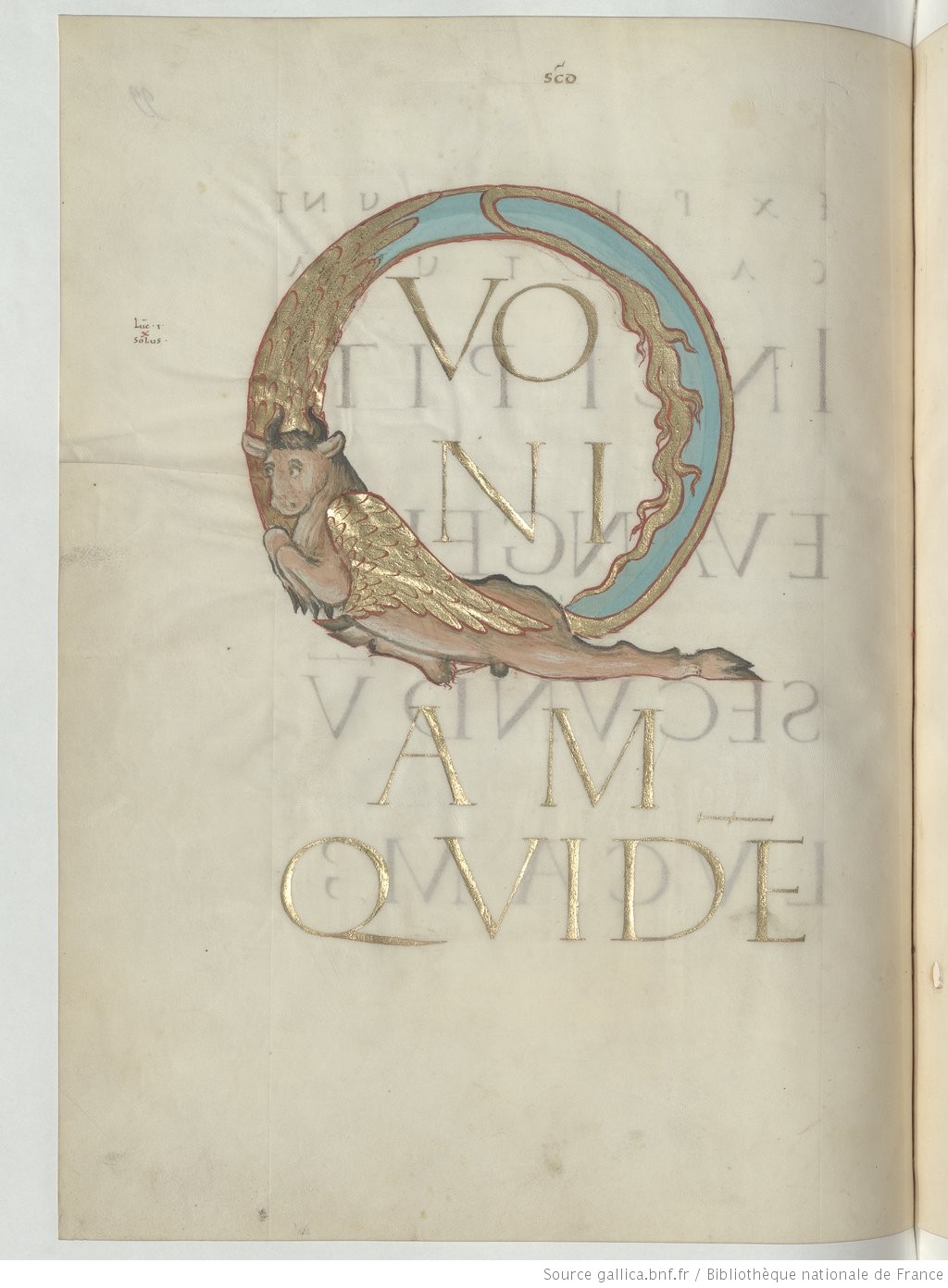

Um zum eigentlichen Anfang der „Heiligen Schriften“, den jeweiligen Evangelien, zu gelangen, muss eine regelrechte Sequenz von einführenden Seiten „durchschritten“ werden: Auf groß angelegte Einleitungsseiten oder „Incipit-Zeilen“ folgen jeweils die doppelseitig angelegten Anfänge der vier Evangelien: Auf der linken Seite nimmt stets eine große, die Symbolwesen der Evangelien darstellende und den ersten Buchstaben des Textes bildende Initiale weite Teile des Blattes ein. Am Beispiel der Initiale des Lukas-Evangeliums (Abb. 3) kann man erkennen, dass der Buchstabe Q zum Teil aus dem Körper eines geflügelten Stiers, des für Lukas stehenden Symbolwesens, besteht. Der abgespreizte Hinterhuf bildet hier den Abstrich des Buchstabens. Auch bei den anderen drei Evangelien werden die Körper der Symbolwesen (Matthäus – Engel, Markus – Löwe und Johannes – Adler) kunstvoll zu den Initialbuchstaben transformiert. Nach diesem zwischen Schrift und Bild changierenden Auftakt setzt sich der Text zunächst auf der gesamten Doppelseite in großen goldenen Capitalis-Lettern fort und wechselt nach dem Umblättern wieder zu der dunkelbraunen Minuskel.

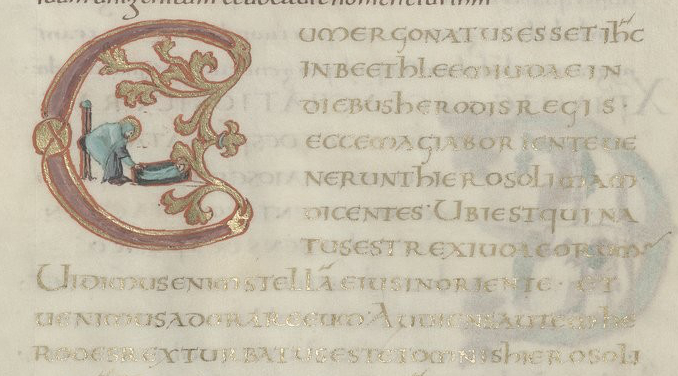

Mithilfe dieser dekorativen Elemente ist der gesamte Kodex absolut gleichmäßig strukturiert. Doch noch eine weitere, besondere Form der Hervorhebung findet sich an einigen wenigen Stellen des Manuskriptes: Hier werden die Textabschnitte durch große, sich über mehrere Zeilen erstreckende und mit Ranken überwucherte Initialen eröffnet (Abb. 4). Im Binnenraum einiger Initialen sind kleine erzählende Szenen aus der Kindheitsgeschichte Jesu dargestellt, die sich auf den Text beziehen, der auf die Initiale folgt. So erkennt man beispielsweise die Verkündigung des Engels an den schlafenden Josef, den Ziehvater Jesu, die Geburt Jesu selbst, aber auch Szenen aus dem Leben Johannes des Täufers, der als Vorläufer Jesu gilt. Der auf die Initialen folgende Text hebt sich ebenfalls deutlich vom Schriftbild ab, da er nicht – wie der übrige Text der Evangelien – einheitlich in dunkelbrauner Minuskel, sondern in glänzender Goldunziale geschrieben ist. Doch was ist der Grund für die Hervorhebung dieser wenigen Textabschnitte?

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Blick in das Capitulare evangeliorum, die Liste am Ende des Evangeliars, in der die im Gottesdienst zu verlesenden Perikopen mit ihren Anfangs- und Endworten minutiös festgehalten sind. Diese Liste zeigt, dass die Hervorhebung einiger Passagen nicht willkürlich, sondern genauestens bedacht war: Bei den Initialen und den darauf folgenden Textabschnitten in goldener Unziale gilt es jedoch zu unterscheiden. Zum einen finden sich in der Handschrift Passagen, die von einer rein ornamentalen Initiale (ohne biblische Szenen) eingeleitet werden, und zum anderen beginnen einige Perikopen mit einer sogenannten „historisierten Initiale“, die Darstellungen aus den Evangelien zeigt. Die Initialen, die allein mit Ranken überwuchert sind, eröffnen die Perikopen für die Gottesdienste am Fest des heiligen Stephanus und der Apostel Petrus und Paulus. Diese Heiligen haben für den Verwendungsort des Manuskripts eine besondere Bedeutung: Zum einen war Stephanus der Patron der Kathedrale von Bischof Drogo und zum anderen wurde in der Kirche ein besonderer Reliquienschatz verwahrt, der Stab des Heiligen Petrus. Hingegen markieren die „historisierten“, also mit erzählenden biblischen Szenen ausgefüllten Initialen und die sich daran anschließenden goldfarbigen Passagen exakt die Leseabschnitte, die an bestimmten Festen in der Weihnachtszeit vorgetragen wurden. So werden im Drogo-Evangeliar neben den Lesungen für die Feste, die in einem engen Bezug zur Kirche von Metz stehen, auch Textabschnitte für die Weihnachtszeit betont.

Die besondere Hervorhebung dieser Abschnitte lässt darauf schließen, dass das kostbare Drogo-Evangeliar an den Tagen, deren Perikopen hervorgehoben wurden, in den Gottesdienst einbezogen war. Noch heute kann man sich die überwältigende Wirkung der Goldbuchstaben auf die Gläubigen vorstellen: Nach dem Verlesen des Evangeliums wurde der geöffnete Kodex emporgehalten und den Gottesdienstbesuchern gezeigt, so dass die goldene Schrift das Kerzenlicht in der Kathedrale reflektierte und dadurch selbst zu leuchten schien. Im Johannesevangelium bezeichnet sich Jesus Christus selbst als „Licht der Welt“ (Joh 8,12). Daher liegt es nahe, dass gerade an Weihnachten, dem Fest der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, diese Selbstoffenbarung auch künstlerisch ausgedrückt wurde und den Gläubigen aus dem Manuskript dieses „göttliche“ Licht geradezu entgegen strahlte.

Literatur

- JAKOBI-MIRWALD, Christine (1998): Text – Buchstabe – Bild. Studien zur historisierten Initiale im 8. und 9. Jahrhundert. Berlin: Reimer, bes. 53-58.

- LAFFITTE, Marie-Pierre / DENOËL, Charlotte (Hgg.) (2007): Trésors carolingiens. Livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve. Paris: Bibliothèque Nationale de France, bes. 189–205.

- KOEHLER, Wilhelm (Hg.) (1960): Die karolingischen Miniaturen, Bd. 3,2: Metzer Handschriften, Berlin 1960, 134-142.

- PALAZZO, Eric (1989): „L´enluminure à Metz au Haut Moyen Age (VIIIe-XIe siècles)“. In: François Avril et al.: Metz enluminée. Autour de la Bible de Charles le Chauve. Trésors Manuscrits des Églises Messines. Metz: Editions Serpenoise, 23–43.

Beschreibung

Bibliothèque nationale de France

Signatur: Ms. lat. 9388

Material: Pergament, 130 Blatt

Maße: 265 x 210 mm

Datierung: Metz, 845 – 855 n. Chr.

Inhalt: Die vier Evangelien und damit verbundene Texte und Indices.

Zitationshinweis

Jochen Hermann Vennebusch, „Das „Licht der Welt“ in einem Manuskript“

In: Wiebke Beyer, Zhenzhen Lu (Hg.): Manuscript des Monats 2016.12, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/60-de.html

Text von Jochen Hermann Vennebusch

© für alle Bilder: Bibliothèque nationale de France (BnF)