Nr. 57

„Schätze es wie eintausend Käsch.“

Eine beliebte Gattung in Chinas langer Geschichte der Schriftkultur ist die Vokabelliste (zazi, wörtlich „vermischte Zeichen“). Bei diesen Listen, die vor Jahrhunderten entwickelt wurden, um Schülern das Schreiben und Lesen beizubringen, handelt es sich um Texte mit gereimten Versen oder Sätzen, die man sich leichter merken kann. Sowohl zum Aufsagen als auch zum Niederschreiben spielte diese schlichte Literatur früher eine wichtige Rolle in der Grundausbildung der einfachen Leute.

Ein Beispiel solch einer Vokabelliste aus meiner Sammlung soll hier vorgestellt werden. Im Januar 2015 erwarb ich auf dem Panjiayuan-Antiquitätenmarkt in Peking ein Manuskript, dessen Umschlag den Titel „Vokabelliste in sechssilbigen Versen“ (Liuyan zazi) trägt (siehe Abb. 1). Es misst 19,68 cm (L) ×12,06 cm (B) und besteht aus zwölf Blättern, die beidseitig beschrieben sind, mit Ausnahme des letzten Blatts, dessen Rückseite leer ist. Die Handschrift ist aus Bambuspapier und mit Faden durch vier Löcher in gleichem Abstand gebunden. Der Umschlag ist mit den Worten „eifrig aufgesagt von Wang Juhe“ signiert, was vermuten lässt, dass die Liste früher einem Schüler gehört hat; wir wissen jedoch nicht, ob dieser auch der Schreiber war. An einigen Stellen im Manuskript finden sich Siegelabdrücke mit dem Namen „Xue Long“, wahrscheinlich der frühere Eigentümer.

Die Bestimmung von Herkunft und Alter des Manuskripts ist schwierig. Es könnte aus der Republikzeit (1912–1949) stammen, da Vokabellisten in vielen Gebieten Chinas noch bis weit in das 20. Jahrhundert verwendet wurden. In früheren Zeiten gab es sowohl Holzschnittdrucke als auch lithographisch gedruckte Texte (letztere wurden in großer Zahl ab dem späten 19. Jahrhundert produziert). Zugleich gab es auch eine lebendige Kultur des Kopierens von Materialien für den eigenen Gebrauch oder für den der eigenen Schüler mit der Hand. Wie andere handgeschriebene Vokabellisten enthält auch dieses Manuskript eine Reihe von nicht-standardisierten Zeichen (suzi). Für mich war zwar ihre Bedeutung im Kontext klar, ich konnte sie aber nicht immer gleich in einem Wörterbuch finden.

Es gibt viele Fragen bezüglich der Verwendung von Vokabellisten. Ein Lehrer könnte sie laut mit seinen Schülern gelesen haben; durch die Versform waren sie leicht zu behalten, und sobald die Schüler in der Lage waren, die Zeilen aus dem Gedächtnis aufzusagen, konnten sie auch die Zeichen selbstständig wiederholen. Trotz ihres elementaren Charakters waren Vokabellisten fast nie beliebige Sammlungen von Wörtern, sondern vermittelten wichtige Informationen und Gedanken. Zum Teil war das Vokabular rein praktischer Natur, wie etwa die Waren, die in einem Gemischtwarenladen verkauft wurden, oder die Werkzeuge, die von Arbeitern benutzt wurden. Ebenso häufig aber lehrten die Texte Ethik, historische Konzepte und den Aufbau von Gesellschaft und Staat.

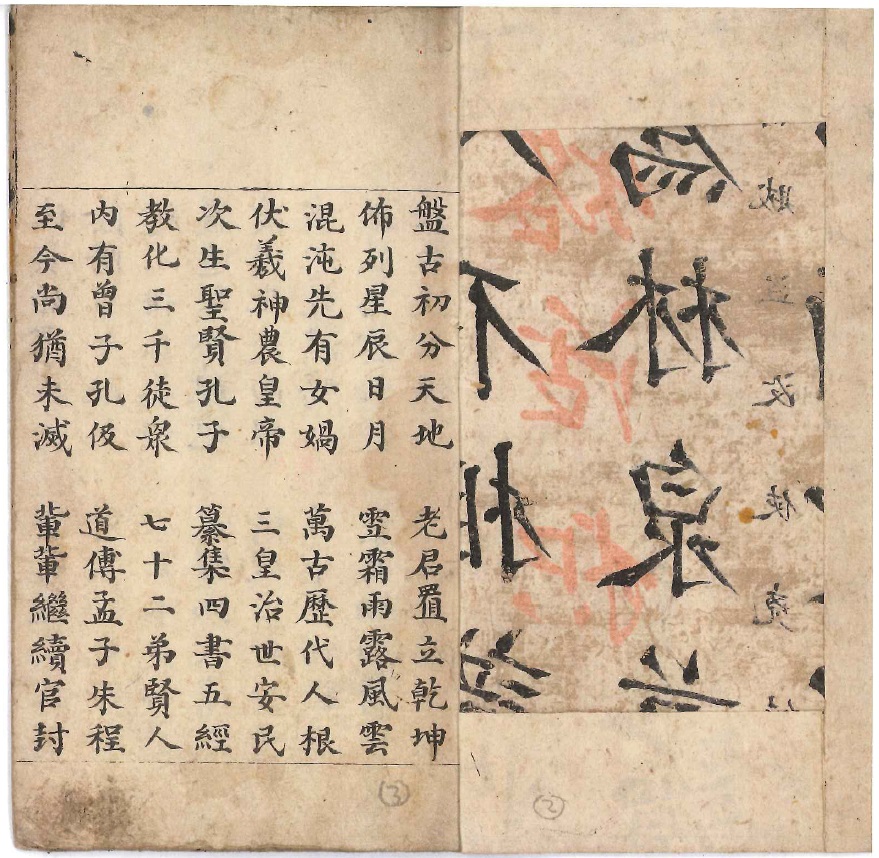

Unser Text beginnt mit einem Überblick über die Entstehung der Welt von der Trennung von Himmel und Erde durch den mythischen Pangu bis zur Erschaffung der Menschheit durch die Göttin Nüwa (siehe Abb. 2). Einige Verse später, nach der Nennung weiterer mythischer Heroen und weiser Könige des Altertums, wird Konfuzius respektvoll als Gelehrter und Weiser vorgestellt, dessen Vermächtnis bis in die heutige Zeit wirkt. Mit diesem eher gelehrten Vortrag über die Anfänge der chinesischen Zivilisation geht der Text nahtlos in eine ausführliche Liste landwirtschaftlicher Begriffe über, die von Werkzeugen für den Ackerbau über die natürliche Umwelt bis hin zu verschiedenen Getreidearten reichen. Anschließend führt er in die Organisation der Gesellschaft durch Auflistung der Ausdrücke ein, die für Regierungsämter, Verwandtschaftsverhältnisse und andere Themen verwendet werden.

Wie bei den meisten anderen Vokabellisten kennen wir den Namen des Verfassers, der sie zusammengestellt hat, nicht. Am Ende des Textes scheint er jedoch eine Pause eingelegt zu haben, denn er tritt aus der Rolle des Lehrers heraus und offenbart etwas über sich selbst (siehe Abb. 3): Er beschreibt, wie er mühsam die Klassiker und die kanonischen Texte durchforstete, um die Vokabelliste zusammenzustellen, und wie anstrengend dies war: „Mein Handgelenk schmerzt, wenn ich den Pinsel halte. Wenn ich auf die Worte starre, verschwimmen sie vor meinen Augen“. Er habe zwar noch weitere Verse in das Büchlein aufnehmen wollen, schreibt er, doch die Fülle der menschlichen Geschäfte sei endlos. Und dann – als sei ihm etwas zuvor Vergessenes wieder eingefallen – beschreibt er das Vokabular von Bestattungsriten und liefert damit am Ende des Buches zugleich eine eigentümliche Reflexion über die Sterblichkeit. Der Text schließt mit folgenden Zeilen:

Heute habe ich ihn endlich vollendet;

Nun ist er fertig und kann an künftige Schüler weitergegeben werden.

Tut dieses Buch nicht als billig und seicht ab,

sondern schätze es wie eintausend Käsch.

Am Ende der Vokabellisten befindet sich häufig eine Apologie des Autors, die scheinbar selbstkritisch ist, tatsächlich jedoch das Werk anpreist. Hier räumt der Verfasser ein, dass die Gebildeten seinen Versuch, Geschichte und Gesellschaft abzuhandeln, durchaus kritisch sehen könnten. Eine Vokabelliste ist schwerlich ein Buch, das man als so wertvoll betrachtet wie „eintausend Käsch“; indem er es jedoch als solches präsentiert, versichert der Autor, was er zusammengetragen habe, sei in der Tat ein wertvolles und nützliches Werkzeug, ein Produkt mühevoller Arbeit, würdig, an künftige Generationen von Schülern weitergereicht zu werden.

An diesem Manuskript ist nicht allein der Text interessant, auch die Anmerkungen derer, die es benutzt haben, sind es. Der Leser wird bemerken, dass neben den letzten Zeilen des Haupttextes auf derselben Seite zwei Zeilen in großen, kühnen Zeichen in schwungvoller Kursive (xingshu) stehen, die sich deutlich von der sorgfältigen Normschrift (kaishu) abheben, die der Kopist im gesamten Haupttext verwendet (siehe Abb. 3). Diese beiden Zeilen bilden ein duilian oder Spruchpaar, poetische Zeilen mit strengem Parallelismus, deren Komposition eine Kunst war. Solche duilian standen auf Schriftbändern, die Räume und Eingänge dekorierten, und waren früher auch Gegenstand von literarischen Wettbewerben und Trinkspielen. Das vorliegende Beispiel, in Umgangssprache gehalten, ist die Variation eines bekannten Couplets, doch wir wissen nicht, wer es auf das Manuskript geschrieben hat – vielleicht war es ein fortgeschrittener Schüler in einem Moment der Langeweile? Vielleicht aus dem Wunsch heraus, seine neuen Fähigkeiten in der Schriftkunst unter Beweis zu stellen?

Was auch immer der Anlass war, die Reihenfolge der Wörter ist beim Schreiben durcheinandergeraten. Der Schriftkünstler (oder vielleicht ein späterer Leser) scheint die Fehler bemerkt zu haben, denn er machte entsprechende „redaktionelle Anmerkungen“ in Gestalt kleiner Zeichen rechts neben den Zeilen, um darauf hinzuweisen, dass manche Schriftzeichen umzudrehen seien. In der richtigen Reihenfolge liest sich das Verspaar so:

Der Himmel ist ein Schachbrett und die Sterne die Figuren; wer soll sie bewegen?

Die Erde ist eine Laute und ihre Pfade die Saiten; wer soll sie zupfen?

Literatur

- BROKAW, Cynthia (2007): Commerce in Culture: The Sibao Book Trade in the Qing and Republican Periods. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.

- BAI Liming (2005): Shaping the Ideal Child: Children and Their Primers in Late Imperial China. Hong Kong: The Chinese University Press.

- GU Yueqin 顾月琴 (2013): Richang shenghuo bianqian zhong de jiaoyu: Ming Qing shiqi zazi yanjiu 日常生活變遷中的教育: 明清時期雜字研究. Beijing: Guangming ribao chubanshe.

- HASE, Patrick H (2012): „Village Literacy and Scholarship: Village Scholars and their Documents.“ In: Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch 52, 77–137.

- HAYES, James W (2010): „Manuscript Documents in the Life and Culture of Hong Kong Villagers in Late Imperial China.“ In: Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch 50, 165–244.

- HAYES, James (1987): „Specialists and Written Materials in the Village World.“ In: David Johnson, Andrew J. Nathan und Evelyn S. Rawski (Hgg.): Popular Culture in Late Imperial China. Berkeley: University of California Press, 75–111.

- LI Guoqing 李國慶 (Hg.) (2009): Zazi leihan雜字類函. 11 Bde. Beijing: Xueyuan chubanshe.

- RAWSKI, Evelyn Sakakida (1979): Education and Popular Literacy in Ch’ing China. Ann Arbor: University of Michigan Press.

- WU Huifang吳蕙芳 (2007): Ming Qing yilai minjian shenghuo zhishi de jiangou yu chuandi 明清以來民間生活知識的建構與傳遞. Taipei: Taiwan xuesheng shuju.

- ZHENG Acai 鄭阿財und ZHU Fengyu 朱鳳玉 (2002): Dunhuang mengshu yanjiu 敦煌蒙書研究. Lanzhou: Gansu jiaoyu chubanshe.

- ZHANG Zhigong 張志公 (1962): Chuantong yuwen jiaoyu chutan 傳統語文教育初探. Schanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe.

Beschreibung

Handschrift aus privater Sammlung

Material: Papier, 12 folio, beidseitig beschrieben, bis auf den letzten (nur recto), Fadenheftung mit vier gleichmäßig verteilten Löchern

Maße: 19.68 cm x 12.06 cm

Herkunft: China, undatiert

Zitationshinweis

Ronald Suleski, “Schätze es wie eintausend Käsch.“

In: Wiebke Beyer, Zhenzhen Lu (Hg.): Manuskript des Monats 2016.09, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/57-de.html

Text von Ronald Suleski

© für alle Abbildungen: Ronald Suleski