Nr. 55

Porträt einer Königin

Die Geschichte eines Manuskripts und seiner Auftraggeberin

Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, einer Phase der extremen Dezentralisierung in Äthiopien, gab Königin Manan von Gondar ein Manuskript mit hagiografischen Texten über den heiligen König Lālibalā in Auftrag, das einen einzigartigen Bilderzyklus enthält. Die Handschrift wurde für eine in der Hauptstadt der Königin neu erbauten Kirche angefertigt, die diesem heiligen König geweiht war. Doch warum bemühte sich Königin Manan, 600 Jahre nach Lālibalā, so eifrig um dessen Verehrung an einem neuen Ort?

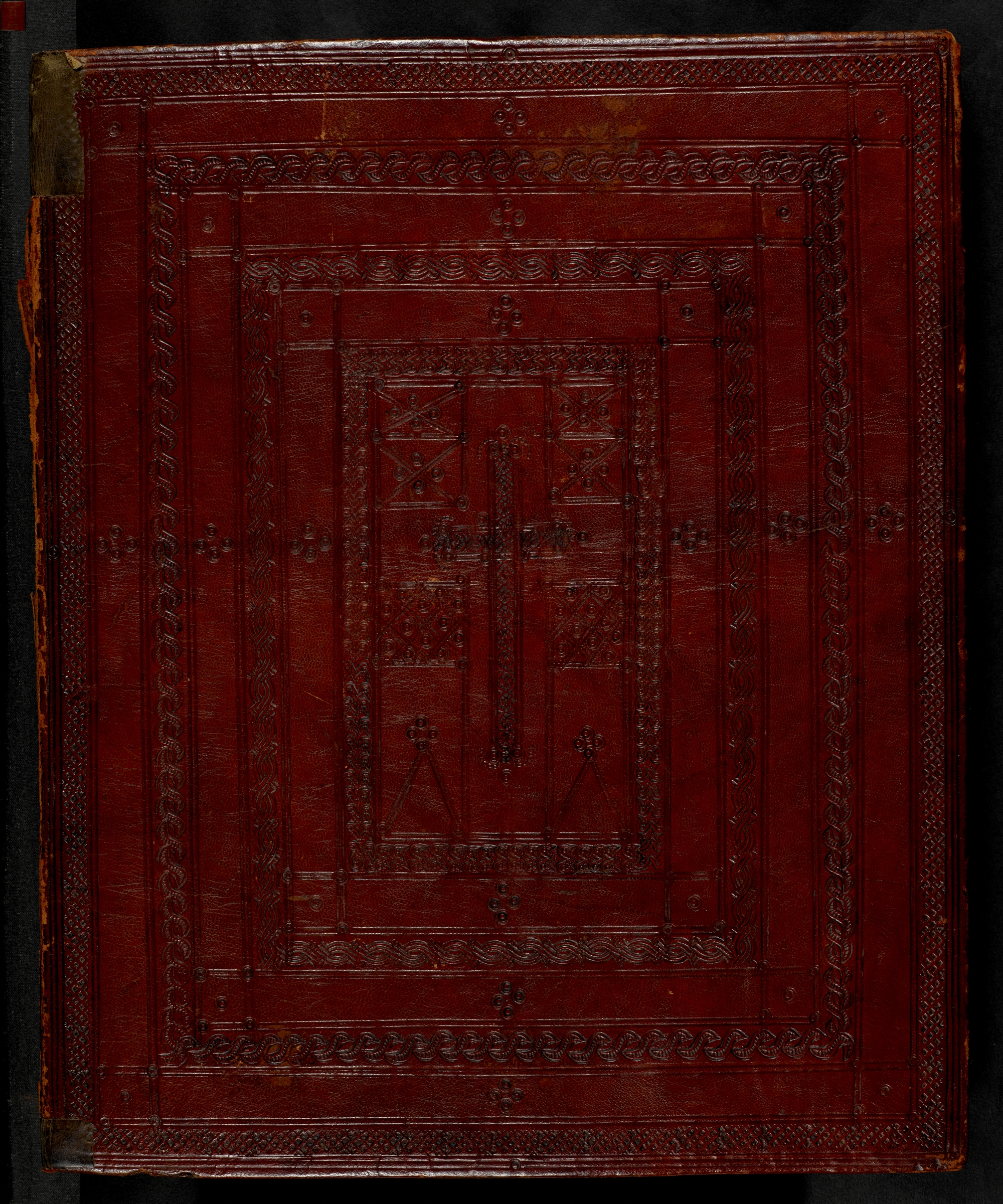

Bei dem besagten Manuskript handelt es sich um einen 33,5 cm hohen und 27,5 cm breiten äthiopischen Kodex aus Pergament. Die äthiopische Originalbindung ist erhalten geblieben: Der Einband besteht aus zwei Holzdeckeln, die mit einem fein verzierten Leder mit Blindprägung bezogen sind und einem Vorsatz aus geblümtem Stoff. Das Manuskript ist unversehrt und weist kaum Gebrauchsspuren auf. Der zweispaltig angeordnete Text zeigt eine klare, sorgfältige Handschrift. Für den Haupttext wurde schwarze Rußtusche verwendet, für die Gestaltung von Anfangsseiten, Interpunktion und Namen rote Tinte. Der Text wurde in Ge’ez, einer altäthiopischen Sprache, abgefasst und in der dafür charakteristischen Silbenschrift umgesetzt. Sein Inhalt, eine hagiografische Abhandlung über einen äthiopischen König, ist als Gadla Lālibalā („Das Leben des Lālibalā“) bekannt. Der Text besteht aus mehreren eigenständigen Texten, die schließlich als einheitliches Werk überliefert wurden. Diese zusammengefügte Herausgabe ist schon im 15. Jahrhundert nachgewiesen.

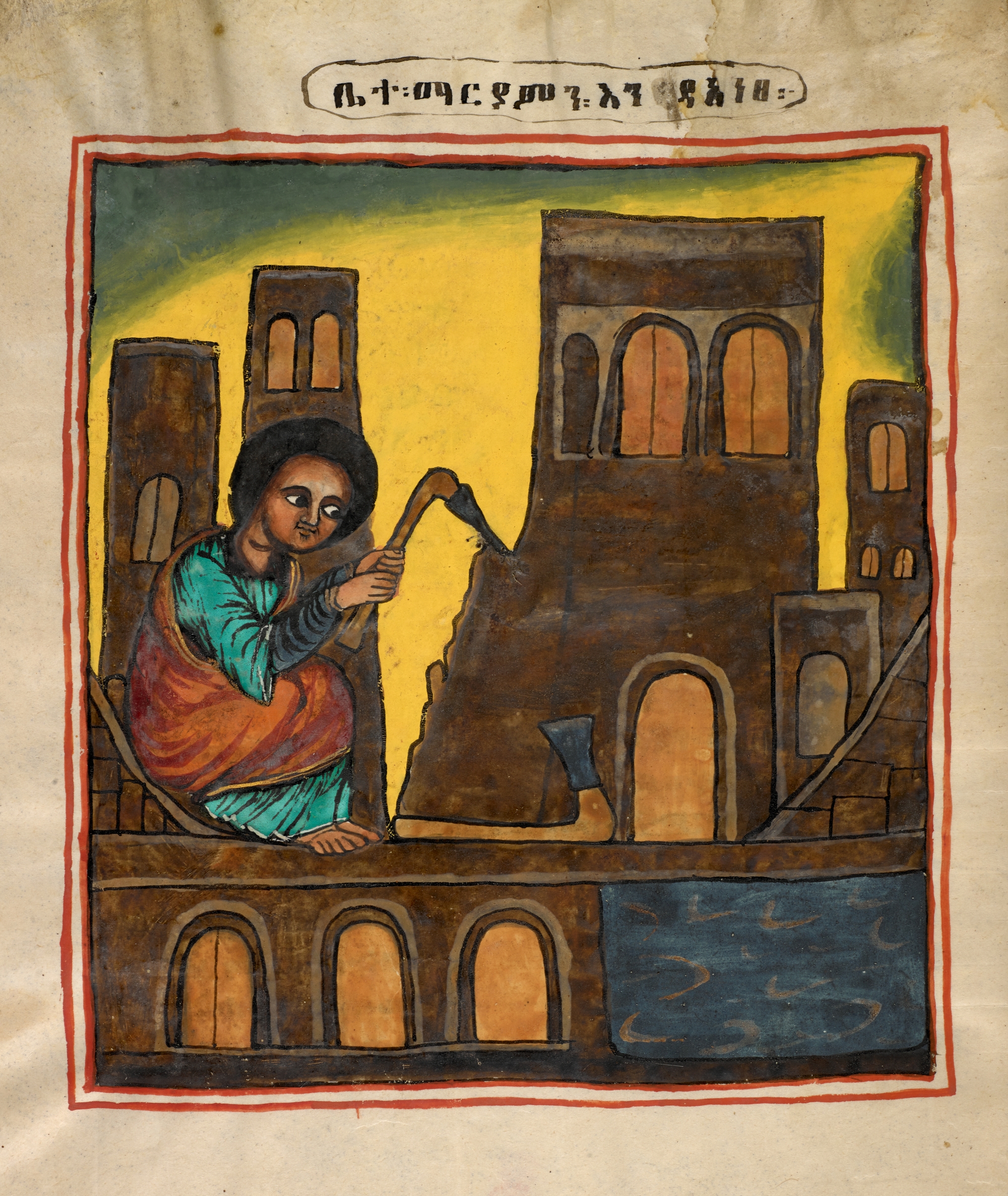

Das irgendwann vor dem 15. Jahrhundert verfasste Werk gilt als wichtigste Informationsquelle über das Leben und Wirken König Lālibalās aus der Zagwe-Dynastie, die im 12. und 13. Jahrhundert in Äthiopien herrschte. Die bisweilen als Usurpatoren titulierten Zagwe-Könige werden in der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche gleichwohl als Heilige verehrt. Dem heiligen König Lālibalā wird unter anderem der Bau von elf berühmten Felsenkirchen in der nach ihm benannten Stadt Lālibalā zugeschrieben. Der Kirchenkomplex wurde als ein „Äthiopisches Jerusalem“ gedeutet und entwickelte sich zum wichtigsten Wallfahrtsort Äthiopiens.

Bis heute ist der Text Das Leben des Lālibalā aus 35 Büchern bekannt. Das vorliegende Manuskript jedoch ist einmalig: Es ist die einzige illustrierte Ausfertigung dieses Textes. Es enthält acht ganzseitige Miniaturen, die, wie im 19. Jahrhundert üblich, entweder in äthiopischer oder in amharischer Sprache übertitelt sind. Der Schreiber und der Maler müssen das Vorhaben sehr sorgfältig durchdacht haben, denn die zur Illustration ausgewählten Textpassagen erzählen eine spezifische Geschichte des heiligen Königs Lālibalā. Wie aus den Überschriften hervorgeht, schildert der Großteil der Malereien bedeutende symbolhafte Episoden aus Lālibalās Leben, bevor er König wurde. Eine der Miniaturen zeigt den König beim Bau einer Kirche (Abb. 2). Da alle acht Miniaturen ursprünglich für diesen Kodex angefertigt wurden, ist es wahrscheinlich, dass ein Schreiber und ein Buchmaler an dem Manuskript fast zeitgleich zusammengearbeitet haben. Die meisten Miniaturen geben Ereignisse aus Lālibalās Leben wieder, die auch im Text vorkommen.

Darüber hinaus berichten zwei der in den Bilderzyklus einbezogenen Miniaturen von Geschehnissen, die im Text nicht erwähnt werden: Sie beschreiben Ereignisse, die mit der Entstehung des Manuskripts selbst und mit der ihm zugedachten Rolle in Zusammenhang stehen.

In Äthiopien galt und gilt die Beauftragung, ein Manuskript herzustellen, bis heute als frommes Werk; der Taufname des Auftraggebers wird in die Bittgebete eingeschlossen und in Erinnerung bewahrt, solange das Manuskript in Gebrauch ist. Dieses spezielle Manuskript wurde in den 1840er-Jahren von Königin Manan in Auftrag gegeben, und ihr Taufname, Walatta Iyasus, taucht in sämtlichen Bittgebeten des Manuskripts auf. In der Miniatur mit der Überschrift „Wie [der] Patriarch seine Füße wusch“ (Abb. 3) wird die Königin zudem in einer zusätzlichen Bildunterschrift erwähnt und im unteren Teil des Bildes als Stifterin abgebildet. Diese Darstellung ist die einzige, die bis heute von ihr erhalten geblieben ist. Obwohl Manan „nur“ die Ehefrau König Yohannes III. von Äthiopien war, hatten sie und ihre Verwandtschaft die Macht inne, nicht der König.

Wie in einem Bittgebet des Manuskripts erwähnt, gab Manan auch den Bau einer dem Heiligen Lālibalā geweihten Kirche in Auftrag. Eine Miniatur mit der Überschrift „[Die] Kirche des Lālibalā“ (Abb. 4) zeigt ein Gotteshaus, das man als Kirche des Heiligen Lālibalā zu Gondar identifizieren könnte. Wenn man davon ausgeht, dass sich das Bittgebet auf Gondar bezieht, dann ist dies der einzige schriftliche und bildliche Beleg für eine Kirche des heiligen Königs, die irgendwann in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in der Stadt Gondar errichtet wurde.

Die Frage ist nun, was Königin Manan bewog, eine so einzigartige und wertvolle Handschrift anfertigen zu lassen? Warum bemühte sie sich so sehr um die Verehrung des heiligen Königs Lālibalā an einem neuen Ort, indem sie ihm zu Ehren eine Kirche baute? Eine Antwort könnte sein, dass Königin Manan die Bedeutung der Hauptstadt Gondar erhöhen wollte. Die Stadt Lālibalā war das wichtigste religiöse Zentrum Äthiopiens. Um die Position ihrer eigenen Stadt zu stärken, wollte Königin Manan die religiöse Bedeutung Lālibalās auf Gondar übertragen und die Stadt zum neuen geistlichen Mittelpunkt des Reichs machen. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ sie in Gondar eine Kirche für den Heiligen Lālibalā errichten. Wenn in der äthiopischen Kirche einem bestimmten Heiligen ein Schrein gewidmet wird, ist es obligatorisch, an seinem Gedenktag Geschichten seines Lebens und seiner Wunder vorzulesen. Um also ihr Projekt zu vollenden, musste Manan für die neu erbaute Kirche ein Exemplar von Das Leben des Lālibalā erwerben. Um in Gondar einen privilegierten Ort zu erschaffen und diese Stadt gegenüber der Stadt Lālibalā – die vom heiligen König einst selbst errichteten worden war und in der dieser aufs Höchste verehrt wurde – konkurrenzfähig zu machen, sah Manan sich veranlasst, etwas Außergewöhnliches in Auftrag zu geben: eine illuminierte Handschrift. So entstand das erste und einzige bebilderte Manuskript von Das Leben des Lālibalā.

Zugegebenermaßen ist es nicht das erste Manuskript dieses Textes, das von Angehörigen des Königshauses in Auftrag gegeben wurde, aber es ist das einzige bekannte, in dem die Auftraggeberin selbst abgebildet ist. Mit ihrem Einsatz für die Verehrung König Lālibalās und ihrem Porträt in diesem einzigartigen Manuskript wollte Königin Manan möglicherweise auch ihre eigene Macht und Legitimität festigen.

Sollte dies tatsächlich die Absicht der Königin gewesen sein, so gewährte ihr die Geschichte nicht genügend Zeit. Mit dem künftigen König Tewodros II. (reg. 1855–1868) betrat ein nicht weniger ehrgeiziger Gegenspieler die Szene, was zur Folge hatte, dass Königin Manan im Gefängnis starb und die Kirche von Lālibalā aufgegeben und zerstört wurde. Das Manuskript dagegen bekam ein neues Zuhause und wurde von König Tewodros II. als wertvolle Trophäe sorgfältig verwahrt. Es kam jedoch weder als Vorlage für weitere Exemplare zum Einsatz, noch wurde der exklusive Bilderzyklus jemals kopiert oder reproduziert. Als die britische Armee 1867/68 König Tewodros II. besiegte, wurde das Manuskript der Königin als Kriegsbeute beschlagnahmt und letztendlich auf einer Auktion an das British Museum verkauft.

Literatur

- BERRY, LaVerle (2005): Gondär. In Siegbert Uhlig (Hg.), Encyclopaedia Aethiopica, II: D–Ha, 838–843. Wiesbaden.

- CRUMMEY, Donald (2007): Mänän Libän Amäde. In Siegbert Uhlig (Hg.), Encyclopaedia Aethiopica, III: He–N, 721a–722b. Wiesbaden.

- CRUMMEY, Donald / Nosnitsin, Denis / Sokolinskaia, Evgenia (2010): Tewodros II. In Siegbert Uhlig in Zusammenarbeit mit Alessandro Bausi (Hgg.), Encyclopaedia Aethiopica, IV: O–X, 930a–936a. Wiesbaden.

- DEGE, Sophia (2014): Zämänä mäsafǝnt. In Alessandro Bausi in Zusammenarbeit mit Siegbert Uhlig (Hgg.), Encyclopaedia Aethiopica, V: Y–Z, Supplementa, Addenda et Corrigenda, Maps, Index, 122b–129a. Wiesbaden.

- PERRUCHON, Jules (1892): Vie de Lālibalā, roi d’Éthiopie (Publications de l’École des Lettres d’Algers, Bulletin de Correspondance Africaine). Paris.

- WRIGHT, William (1877): Catalogue of the Ethiopic Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1847. London.

Beschreibung

British Library, London

Signatur: Or. 718

Herkunft: Gondar, Äthiopien, 1840er-Jahre

Material: Pergament, 138 Blatt; Originalbindung und in Leder eingeschlagene Holzdeckel

Maße: 33,5 x 27,5 cm

Inhalt: Das Leben des Lālibalā

Zitationshinweis

Nafisa Valieva, “Porträt einer Königin“

In: Wiebke Beyer (Hg.): Manuskript des Monats 2016.07, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/55-de.html

Text von Nafisa Valieva

© für alle Abbildungen: The British Library