Nr. 54

„Ein Skorpion hat ihn gestochen“

und andere Abwesenheitsnotizen aus dem alten Ägypten

Auf einer auf den ersten Blick unscheinbaren Kalksteinscherbe befindet sich ein altägyptisches Arbeiterregister mit Abwesenheitsnotizen, welches sowohl die Fehltage als auch die verschiedenen Gründe für das Fehlen einzelner Arbeiter auflistet. Doch welche Gründe gab es im alten Ägypten überhaupt, um der Arbeit fern zu bleiben?

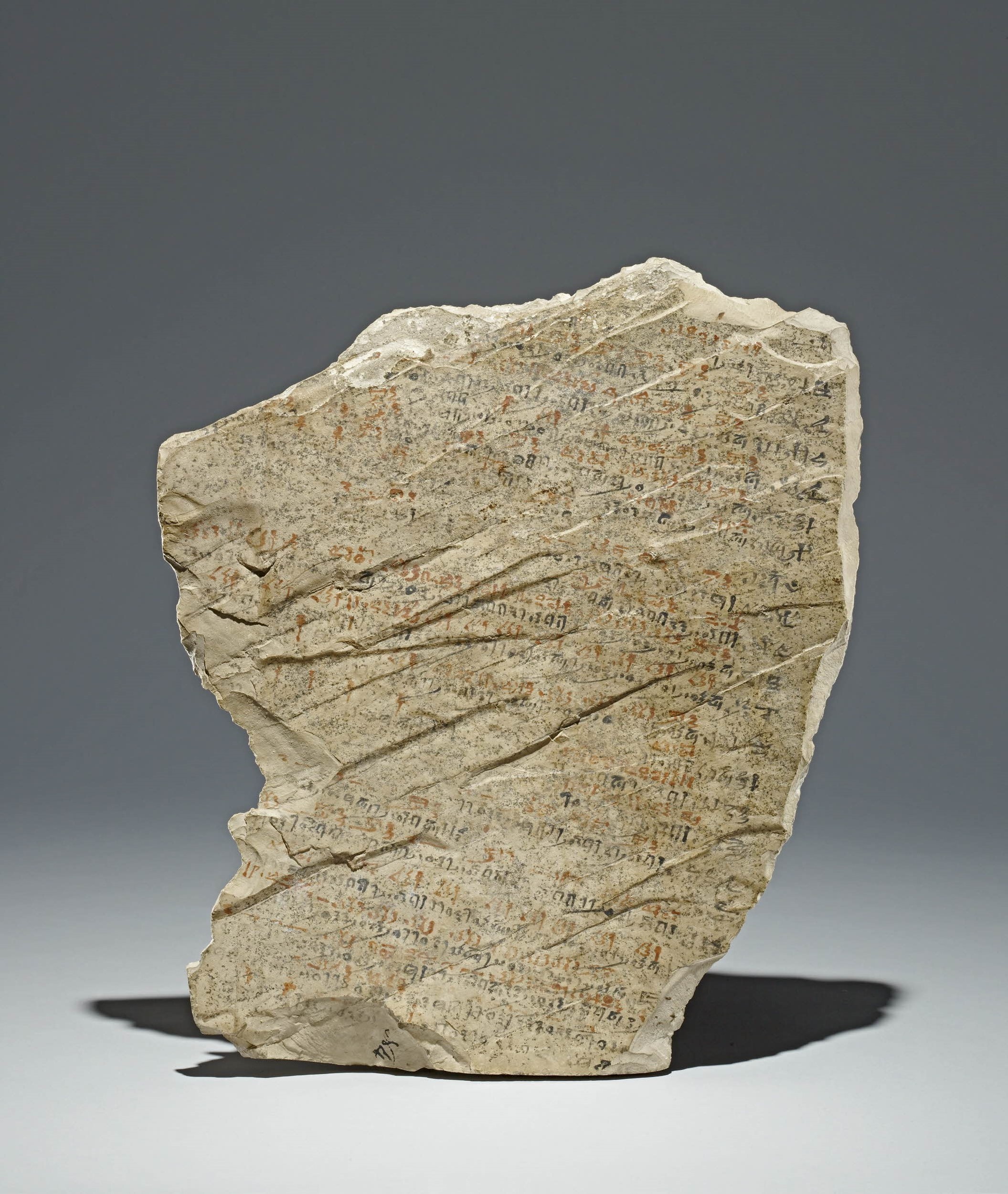

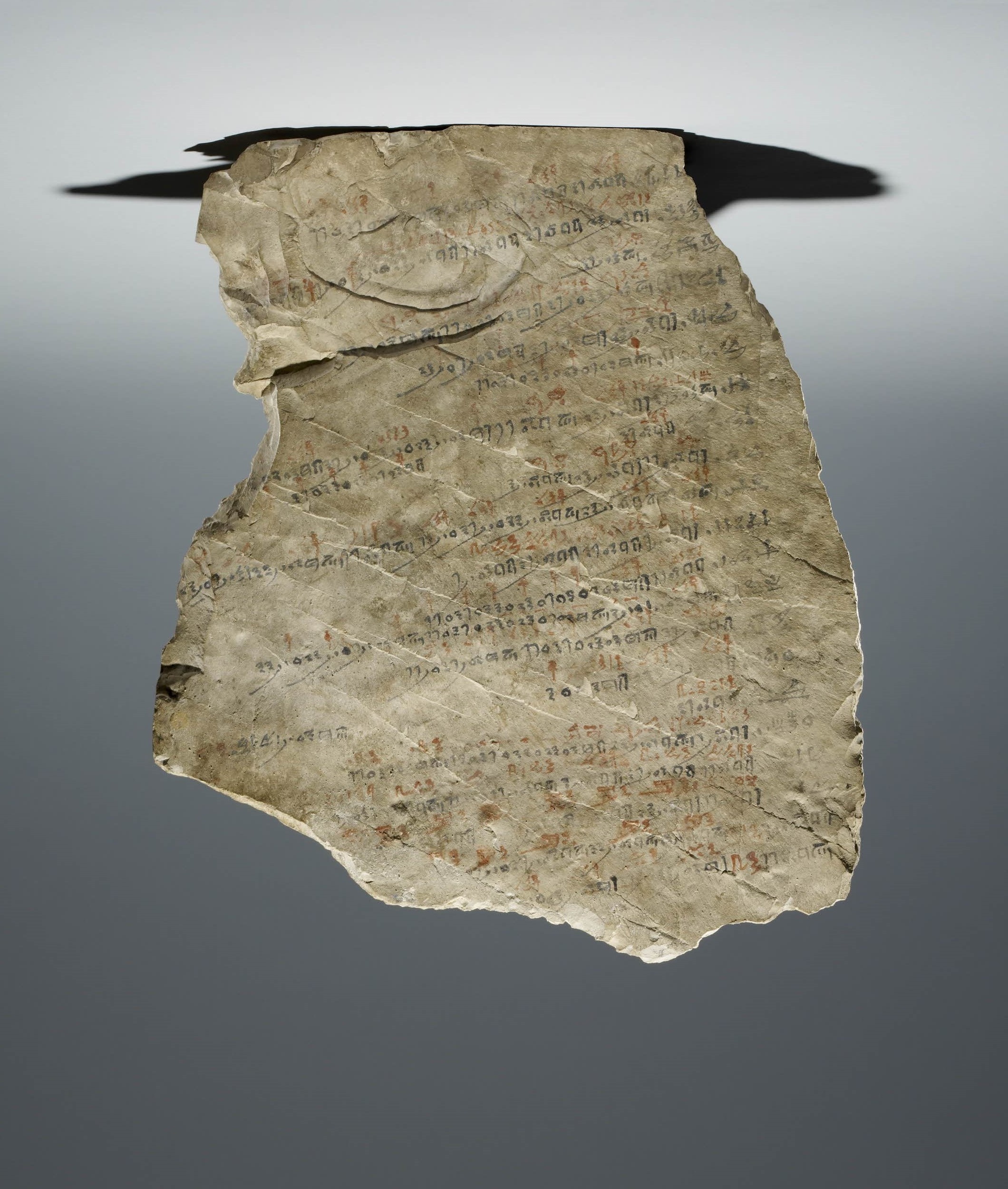

Bei dem hier vorliegenden Objekt handelt es sich um ein 38,5 x 33 cm großes sogenanntes Ostrakon aus Kalkstein, das auf Vorder- und Rückseite mit hieratischer Schrift versehen ist. Schwarze Tinte aus Ruß diente zur Niederschrift des Haupttextes, Tinte aus rotem Ocker zur Hervorhebung, Gliederung und Unterscheidung von Textpassagen oder einzelnen Wörtern. Diese in Rot geschriebenen Textteile werden „Rubrum“ (lat. „Rotes“) genannt.

Ostraka sind Scherben aus Stein oder Ton, auf denen im alten Ägypten handschriftlich Briefe, Notizen, Verwaltungsdokumente, aber auch Schreiberübungen mit literarischen Werken niedergeschrieben oder figürliche Skizzen angefertigt wurden. Im Gegensatz zum teuren Papyrus waren sie schnell und zahlreich verfügbar. Ostraka aus Kalk- oder Sandstein sind aus Ägypten vor allem aus dem Neuen Reich aus Theben-West bekannt. Die Steinsplitter sind Abfallprodukte vom Bau der Privat- und Königsgräber in dieser Region. Die meisten Ostraka sind eher kleinformatig. In der Regel wurden sie nicht weiter bearbeitet, sondern auf ihrer glatten Seite beschriftet und in ihrer unregelmäßigen Form belassen.

Die im alten Ägypten übliche und alltägliche Handschrift war das Hieratische. Es handelt sich dabei, wie hier auf dem Ostrakon zu sehen, um eine kursive Schreibschrift, bei der sich viele Zeichen aus der Hieroglyphenschrift entwickelt haben und die ab dem 3. Jahrtausend v. Chr. parallel zu den Hieroglyphen verwendet wurde.

Auf der Vorderseite dieses Ostrakons (Abb. 1) wird in der obersten Zeile in schwarzer Schrift das Regierungsjahr 40 genannt, das sich in Kombination mit den auf dem Ostrakon genannten Personennamen nur auf die Regierungszeit Ramsesʼ II. (19. Dynastie, etwa 1250 v. Chr.) beziehen kann.

Das Ostrakon wurde 1823 vom British Museum, London, angekauft. Die genauen Fundumstände sind nicht bekannt, aber vieles deutet auf Deir el-Medineh hin, ein altägyptisches Dorf auf der Westseite Thebens beim heutigen Luxor. Es wurde im Neuen Reich (18. bis 20. Dynastie, ca. 1550–1069 v. Chr.) von den Arbeitern und deren Familien bewohnt, die mit der Herstellung und Dekoration der Königsgräber dieser Zeit im Tal der Könige beauftragt waren. In Deir el-Medineh sind in einer großen Grube mehrere Tausend Ostraka verschiedenen Inhalts gefunden worden, die uns heute einen einzigartigen Einblick in das Alltagsleben und die sozialen Verhältnisse dieser Gemeinschaft geben. Inhaltlich lässt sich das Manuskript diesen Dokumenten zuordnen. Die Namen der Arbeiter, die genannt werden, sind auch aus anderen Dokumenten aus Deir el-Medineh bekannt.

Das hier vorgestellte Ostrakon ist eines der größten Stücke aus dem Korpus der administrativen Dokumente aus Deir el-Medineh. Auf ihm sind 24 Zeilen auf der Vorderseite und 21 Zeilen auf der Rückseite zu sehen (Abb. 1 und 2). Listenartig ist rechts zunächst in schwarzer Schrift der Name eines Arbeiters aufgeführt, dahinter folgen ein oder mehrere Daten, an denen er nicht zur Arbeit erschien. Über den Daten wurde in roter Schrift der Grund der Abwesenheit notiert. Der Schreiber des Registers hat sich – wie in altägyptischen Dokumenten häufig – nicht namentlich auf dem Ostrakon verewigt und bleibt damit unbekannt. Die Anordnung der Namen auf dem Ostrakon scheint wohl überlegt zu sein, da die Namen mit den längsten Einträgen am Ende jeder Seite zu finden sind. Der Schreiber hat bei Erstellung des Dokuments vermutlich zunächst alle Namen der Arbeiter mit einer entsprechenden Lücke auf Vorder- und Rückseite des Ostrakons angeordnet. Die Abwesenheit der Arbeiter wurde sehr wahrscheinlich jeden Tag von einem Schreiber an der Arbeitsstätte auf kleineren Scherben vermerkt, von denen anschließend die Daten und Gründe auf das hier vorliegende, größere Ostrakon übertragen und somit für die zentrale Verwaltung zusammengefasst wurden. Insgesamt werden auf dem Ostrakon 40 Arbeiter genannt. Nur auf zwei Namen folgen keine Einträge zu Fehltagen, diese Arbeiter scheinen an keinem Arbeitstag gefehlt zu haben. Die Fehlzeiten der anderen Arbeiter variieren von einem bis zu etwa 39 Tagen.

Interessant sind vor allem die Gründe der Abwesenheit, die über das jeweilige Datum geschrieben wurden und einen Einblick in das altägyptische Alltagsleben geben. So sind häufiger genannte Fehlgründe private Kulthandlungen, wie z.B. Bestattungen oder Feste des Dorfes, an deren Vorbereitung oder Durchführung der jeweilige Arbeiter beteiligt war.

Auch erlauben manche Einträge Rückschlüsse auf die Personen: Ein Arbeiter namens Paheripedjet scheint ein Heilkundiger gewesen zu sein. Er hat die meisten Fehleinträge, die sich fast ausschließlich auf den Besuch verschiedener Personen im Dorf und das Herstellen von Heilmitteln beziehen: „Paheripedjet: 3. Monat der Winterjahreszeit, Tag 25 – mit Chons, beim Herstellen von Heilmitteln“.

Die Inanspruchnahme der Arbeiter durch Vorgesetzte oder wichtige Persönlichkeiten des Dorfes, etwa für private Bau- oder Handwerkstätigkeiten an deren eigenem Grab oder Haus, wodurch sie für den Bau am Königsgrab fehlten, scheint nicht unbedingt illegal gewesen zu sein. So steht bei dem Arbeiter Pennub: „Pennub: 2. Monat der Winterjahreszeit, Tag 7 – Steine tragen für den Schreiber“.

Ein für uns heute zunächst merkwürdiger Grund für die Abwesenheit bestimmter Arbeiter ist die Monatsblutung weiblicher Angehöriger. So ist bei insgesamt zehn Arbeitern als Grund für die Abwesenheit die Regelblutung der Ehefrau oder der Tochter (oder von beiden) angegeben, z.B. „Neferabu: 4. Monat der Überschwemmungsjahreszeit, Tag 15 – Seine Tochter war in der Menstruation (wörtlich: in der Reinigung)“ oder „Samut: 4. Monat der Winterjahreszeit, Tag 23 – Seine Ehefrau menstruierte (wörtlich: reinigte sich)“.

Im alten Ägypten scheint dies kein ungewöhnlicher Grund für einen Fehltag gewesen zu sein, da er sich auch auf anderen, kürzeren Abwesenheitsregistern der 19. Dynastie findet. Da die Arbeiter aber nicht in jedem Monat deswegen abwesend waren, war das Fortbleiben wohl nur unter bestimmten Umständen gerechtfertigt, um die Führung des Haushalts zu gewährleisten, z.B. wenn Ehefrau oder Tochter wegen ihrer Menstruation ihren Tätigkeiten im Haushalt nicht nachkommen konnten.

Der mit Abstand häufigste Grund, der Arbeit fern zu bleiben, war jedoch das Fehlen wegen Krankheit. In den meisten Fällen wird diese nicht näher bestimmt, sondern der Schreiber notierte nur „krank“. Tatsächlich lässt sich hier aufgrund der vermerkten Daten und dem Ausfall mehrerer Arbeiter kurz hintereinander spekulieren, ob es sich um eine Infektionskrankheit handelte. Bei einigen Einträgen wird der Schreiber aber genauer: So litten zwei der Arbeiter an Augenkrankheiten und einer wurde gestochen – von einem Skorpion.

Literatur

- AUSTIN, Anne (2015): „Accounting for sick days: a scalar approach to health and disease at Deir el-Medina“. In: Journal of Near Eastern Studies, 74, 75–85.

- DAVIES, Benedict (1997): Egyptian historical inscriptions of the Nineteenth Dynasty. (Documenta mundi: Aegyptiaca, 2) Göteborg: Paul Aströms Förlag.

- DEMAREE, Robert Johannes (2002): Ramesside Ostraca. London: British Museum Press, Tf. 25–28.

- JANSSEN, Jac. J. (1980): „Absence from work by the necropolis workmen of Thebes“. In: Studien zur Altägyptischen Kultur, 8, 127–152.

- PARKINSON, Richard (1999): Cracking codes: The Rosetta Stone and decipherment. London: British Museum Press, 76.

- STRUDWICK, Nigel (2006): Masterpieces of Ancient Egypt. London: British Museum Press, 206f.

- WILFONG, Terry (1999): „Menstrual synchrony and the ‘place of women’ in ancient Egypt (Oriental Institute Museum Hieratic Ostracon 13512)“. In: Teeter, Emily and John A. Larson (Hgg.), Gold of Praise: Studies on ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente, SAOC 58, 419–434, Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.

Beschreibung

London, British Museum

Inv.-Nr.: BM EA 5634

Material: Kalkstein

Maße: 38,5 cm (Höhe) x 33 cm (Breite)

Datierung: 19. Dynastie, Jahr 39–40 Ramsesʼ II., ca. 1250 v. Chr.

Herkunft: vermutlich Luxor, Theben-West, Deir el-Medineh

Zitationshinweis

Nadine Gräßler, “Ein Skorpion hat ihn gestochen“

In: Wiebke Beyer (Hg.): Manuskript des Monats 2016.06, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/54-de.html

Text von Nadine Gräßler

© für alle Abbildungen: Trustees of the British Museum