Nr. 53

Äbtissin, Prophetin – Heilige?

An der Mündung von Rhein und Nahe gründete um 1150 die Äbtissin Hildegard von Bingen (1098-1179) ein Kloster auf dem Rupertsberg. Hildegard verfasste dort neben naturkundlichen Texten auch drei Bücher, in denen sie ihre eigenen Visionen niederschrieb. Noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand im Kloster Rupertsberg eine neue Abschrift ihres dritten Visionsbuches Liber divinorum operum („Buch der göttlichen Werke“) mit aufwändigen goldverzierten Miniaturen. Warum wurde erst lange nach dem Tod der Äbtissin dieses kostbare Manuskript mit den Visionstexten Hildegards hergestellt?

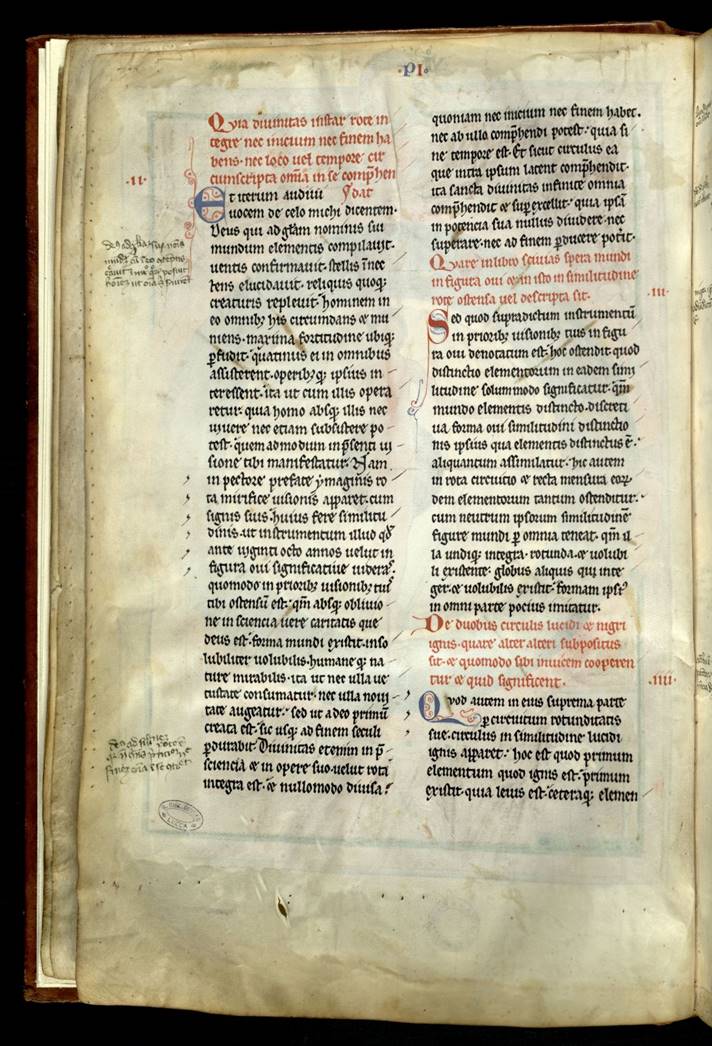

Das Manuskript enthält auf 164 Folios den vollständigen Text von Hildegards Liber divinorum operum. Die 39 x 25,5 cm messenden Folios sind in zwei Spalten mit jeweils 38 Zeilen beschrieben, zudem sind zehn Folios mit ganzseitigen Miniaturen verziert (Abb. 1). Es handelt sich hierbei um die einzige bebilderte Handschrift des Liber divinorum operum.

Der Kodex enthält zehn Visionen Hildegards, die grundsätzlich nach demselben Muster dargestellt werden: Einer ganzseitigen Miniatur folgt eine Beschreibung der jeweiligen Vision sowie deren Interpretation, diktiert durch eine göttliche Stimme. Gerahmt werden die Visionen durch einen Prolog, der den Empfang der Visionen beschreibt, und einen Epilog, der eine Botschaft von Hildegard selbst enthält.

Die Anfänge des Prologs sowie der zehn Visionen werden jeweils durch aufwändig gestaltete und mit Gold verzierte Initialen eröffnet (Abb. 2). Die Visionen sind in Abschnitte unterteilt, denen kurze Zusammenfassungen in rot vorangestellt sind (Abb. 3). Der Liber divinorum operum ist insgesamt in drei Teile geteilt, die jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Visionen enthalten.

Im 12. Jahrhundert war es Hildegard als Frau nicht gestattet, Auslegungen der kirchlichen Lehren niederzuschreiben und zu verbreiten. Sie umging dieses Hindernis, indem sie sich selbst nicht als Autorin bezeichnete, sondern nur als Vermittlerin der Lehren, d. h. als Prophetin. Aufgegriffen wird ihre Rolle ebenfalls in den Illustrationen des Liber divinorum operum: Jede der zehn ganzseitigen Miniaturen ist um ein kleineres Bild Hildegards ergänzt, wobei insbesondere das erste die göttliche Inspiration zeigt (Abb. 1 und 4): Auf der linken Seite sitzt ein Mönch namens Volmar, der dem Prolog zufolge die Visionen bezeugte und vermutlich bei der Korrektur der Grammatik half. Rechts steht eine Nonne, die ebenfalls als Zeugin auftritt. In der Mitte sitzt Hildegard selbst und beschreibt eine Wachstafel. Ihr Blick ist nach oben zu einer Öffnung im Rahmen der Miniatur gerichtet, durch die sich ein roter Schwall auf Hildegard ergießt – eine Darstellung für die göttliche Inspiration.

Künstlerisch wird diese Szene durch den leuchtenden goldenen Hintergrund, der bei allen Miniaturen zu finden ist, noch verstärkt. Je nach Beleuchtung erstrahlt das Blattgold so stark, dass die Figuren und Formen der Bilder kaum noch zu erkennen sind, vergleichbar mit Hildegards eigenen Beschreibungen im Prolog:

In ihnen hatte die wahre Schau des unvergänglichen Lichtes mir äußerst unwissenden Menschen die Verschiedenheit der vielfältigen Lebensweisen gezeigt.

Ich […] habe […] dennoch zitternd mich schließlich ans Schreiben gemacht. Während ich das tat, blickte ich auf zum wahren und lebendigen Licht, was ich denn schreiben sollte. (Übersetzung Heieck 2012)

Unterschiedliche Randnotizen aus dem 13. und 14. Jahrhundert weisen darauf hin, dass das Manuskript sehr lange in Gebrauch war. Die Herstellung einer solch kostbaren illuminierten Handschrift viele Jahre nach Hildegards Tod ist bemerkenswert. Wahrscheinlich fällt die Entstehungszeit des Manuskriptes mit den Bemühungen des Klosters Rupertsberg zusammen, Hildegard heiligsprechen, also offiziell in die Reihe der Heiligen aufnehmen zu lassen.

In diesem Zusammenhang wurden vom Kloster auf dem Rupertsberg im 13. Jahrhundert mehrere Manuskripte mit Texten Hildegards nach Rom zu Papst Gregor IX. gesandt, die dort im Heiligsprechungs¬Verfahren geprüft wurden. Ob das hier besprochene Manuskript darunter war, lässt sich nicht mehr feststellen, jedoch ist es wahrscheinlich, dass es im Rahmen dieser Bemühungen entstanden ist. Schrift und Bild des Liber divinorum operum machen den Leser zum Zeugen der Visionen Hildegards, deren Rolle als Prophetin eindrücklich vermittelt wird. Das Heiligsprechungsverfahren scheiterte damals, Hildegard wurde jedoch schließlich im Jahr 2012 von Papst Benedikt XVI. zur Kirchenlehrerin erhoben.

Literatur

- BENZ, Ernst (1969): Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt. Stuttgart: Klett.

- BURNETT, Charles / DRONKE, Peter (Hgg.) (1998): Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art. London: Warburg Institute.

- DEROLEZ, Albert / DRONKE, Peter (Hgg.) (1996): Hildegardis Bingensis, Liber divinorum operum, Turnhout: Brepols.

- DINZELBACHER, Peter (1981): Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart: Hiersemann.

- GANZ, David (2008): Medien der Offenbarung. Visionsdarstellungen im Mittelalter. Berlin: Reimer.

- HEIECK, Mechthild (2012), Neuübersetzung aus dem Lateinischen von: Hildegard von Bingen, Das Buch vom Wirken Gottes. Liber divinorum operum, Beuroner Kunstverlag.

- MEIER, Christel (2003): „Die Quadratur des Kreises. Die Diagrammatik des 12. Jahrhunderts als symbolische Denk- und Darstellungsform“. In: PATSCHOVSKY, Alexander (Hg.): Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter. Ostfildern: Thorbecke, 23-54.

- MEIER, Christel (2014): „nova verba prophetae. Evaluation und Reproduktion der prophetischen Rede der Bibel im Mittelalter. Eine Skizze“. In: MEIER, Christel / WAGNER-EGELHAAF, Martina (Hgg.): Prophetie und Autorschaft. Charisma, Heilsversprechen und Gefährdung. Berlin: de Gruyter, S. 71-104.

- RINKE, Stefanie (2006): Das »Genießen Gottes«. Medialität und Geschlechtercodierung bei Bernhard von Clairvaux und Hildegard von Bingen. Freiburg i. Br. u. a.: Rombach.

- SAURMA-JELTSCH, Liselotte E. (1998): Die Miniaturen im »Liber Scivias« der Hildegard von Bingen. Die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder. Wiesbaden: Reichert.

- SUZUKI, Keiko (1998): Bildgewordene Visionen oder Visionserzählungen. Vergleichende Studie über die Visionsdarstellungen in der Rupertsberger „Scivias“- Handschrift und im Luccheser „Liber divinorum operum“-Codex der Hildegard von Bingen. Bern u. a.: Lang.

Beschreibung

Lucca, Biblioteca Statale

Signatur: Ms. 1942 (Digitalisat)

Material: Pergament, 167 Blätter, moderner Einband

Maße: 39 x 25,5 cm

Herkunft: Mittelrhein, Rupertsberg (?), erste Hälfte 13. Jahrhundert

Zitationshinweis

Karin Becker, „Äbtissin, Prophetin – Heilige?“

In: Andreas Janke (Hg.): Manuskript des Monats 2016.05, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/53-de.html

Text von Karin Becker

© für alle Abbildungen: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Biblioteca Statale di Lucca