Nr. 51

„Denn man hat schon aus ihm gestohlen, es beschmutzt und es nicht in Ehren gehalten“

Liebeszauber, Schadenzauber, Exorzismen, Heilungs- oder Schutzzauber – im beginnenden 16. Jahrhundert stellte der im Osmanischen Reich lebende jüdische Gelehrte Joseph ben Elija Tirshom ein bedeutendes Kompendium mystischer und magischer Texte zusammen, das eine große Zahl von Anleitungen enthält, die zur sogenannten „praktischen Kabbala“ gehören. Zu welchen Bedingungen war der Schreiber bereit, seine kostbare Handschrift zu verleihen?

Joseph Tirshoms Kompendium bildet den Hauptteil des vorliegenden Manuskriptes und zeichnet sich sowohl durch seinen großen Umfang von mehr als 280 Blättern aus, als auch durch die Zusammenstellung von sefardischen und aschkenasischen Texttraditionen. Diese Texte entstammen also einerseits dem Kulturkreis der 1492 aus Spanien vertriebenen Juden und andererseits dem damals im mitteleuropäischen Raum lebenden Judentum. Außerdem finden sich am Anfang und am Ende des Manuskriptes eine Vielzahl von Blättern mit Texten, die erkennbar nicht im 16. Jahrhundert von Jospeh Tirshom geschrieben wurden, sondern aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammen.

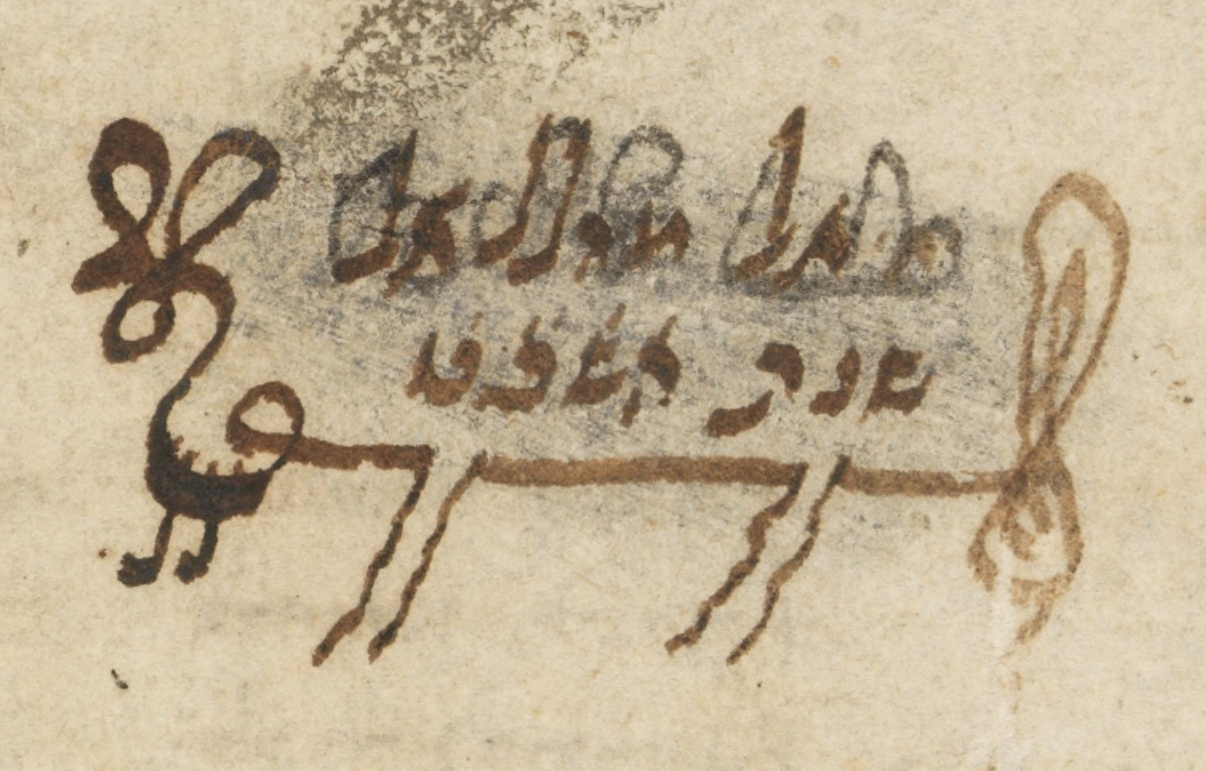

In Abbildung 1 ist ein Beispiel für einen Schutzzauber aus der Handschrift wiedergegeben, der gegen Furcht und Angstzustände wirken und zum Schutz vor allen Arten von bösen Geistern und Dämonen dienen soll. Dazu muss ein Text mit magisch wirksamen Zaubernamen und Beschwörungsformeln auf Hirschhaut-Pergament geschrieben und dieses dann als Amulett an die linke Hand gebunden werden. Bei der Figur in der linken Bildhälfte handelt es sich um Ashmedai, den König aller Dämonen, dessen Bild auch auf das Amulett übertragen werden soll, denn durch das Bezwingen und Kontrollieren des Dämonenkönigs bindet man gleichzeitig die Gefahren, die von den ihm untergebenen Dämonen ausgehen. Neben solchen praktischen Anleitungen umfasste Josephs Manuskript auch eine große Zahl von Texten, die Magie und Kabbala – also die mystisch-esoterischen Traditionen im Judentum – aus einem überwiegend theoretischen Blickwinkel behandeln.

Welche Wertschätzung diesem Kodex im 16. Jahrhundert entgegengebracht wurde, lässt sich aus zwei Einträgen am oberen linken Rand der sonst fast leeren Seite 59 ermessen (Abbildung 2), von denen der erste vom Kompilator und Schreiber der Handschrift Joseph ben Elija Tirshom selbst stammt:

Bei dem, der sprach und die Welt erschuf, habe ich geschworen, dass ich dieses Buch an niemanden auf der Welt verleihen werde außer gegen ein Pfand von eintausend L.G. Denn man hat schon aus ihm gestohlen, es beschmutzt und es nicht in Ehren gehalten.

Leider ist die durch L.G. abgekürzte Währung unbekannt. In jedem Fall scheint der Betrag jedoch erheblich zu sein, was durch die symbolisch hohe Zahl eintausend zum Ausdruck kommt. Der darunter stehende Eintrag stammt vom Sohn des Schreibers – Elija ben Joseph Tirshom:

Ich, Elija, Sohn des ehrenwerten Rabbi Joseph Tirshom, dessen Seele im Garten Eden weilt, ich habe dieses Buch mit Sammlungen von [magischen] Namen an Rabbi Raphael verliehen. Und dieses Buch enthält 362 Blätter, aber sie sind nicht alle beschrieben. Und die unbeschriebenen sind 32. Und es gibt auch Blätter, die halb beschrieben und halb unbeschrieben sind. Indes, das ganze Buch hat 362 Blätter an der Zahl.

Während Joseph mit „man hat schon aus ihm gestohlen“ möglicherweise auf unerlaubtes Kopieren aus der Handschrift anspielt, will Elija durch die präzise Angabe der Anzahl der beschriebenen und unbeschriebenen Blätter nach den schlechten Erfahrungen seines Vaters sicherstellen, dass dem Manuskript vom Entleihenden keine Seiten entnommen werden, und vielleicht auch, dass ihm kein Text hinzugefügt wird. Denn soweit wir wissen, umfasste Josephs Manuskript über 450 beschriebene Blätter, was darauf hindeuten würde, dass dieses bereits beim Verleihen durch Elija nicht mehr vollständig war und tatsächlich im wörtlichen Sinne aus ihm gestohlen wurde. In jedem Fall maßen aber sowohl Vater als auch Sohn der Handschrift einen hohen ideellen und materiellen Wert bei, der durch die Forderung eines hohen Pfandes geschützt werden musste.

Ob Rabbi Raphael tatsächlich ein solches Pfand gezahlt oder ob Elija das Buch jemals von ihm zurückerhalten hat, lässt sich aus den verschiedenen Notizen in der Handschrift nicht feststellen. Klar scheint jedoch, dass das Manuskript irgendwann im Laufe des 16. oder 17. Jahrhunderts aus dem Besitz der Familie Tirshom in andere Hände überging. Einige der späteren Besitzer haben sich auf der ersten Seite des Manuskripts (Abbildung 3) mit ihrer verzierten Unterschrift verewigt und so ihren Besitzanspruch auf den Kodex angezeigt. Einer dieser Besitzereinträge verweist auf das Jahr 1629 (Abbildung 4), und bezeugt so, dass das Manuskript mindestens 100 Jahre in Verwendung war.

Auffällig ist, dass anscheinend zu einem späteren Zeitpunkt versucht wurde, die Namen der Besitzer wieder auszuradieren oder zu überschreiben. Was auf dieser Seite ebenfalls ins Auge fällt, ist der dort von verschiedenen Schreibern, oder zumindest in verschiedenen hebräischen Schriftstilen insgesamt siebenmal niedergeschriebene Beginn des ersten Psalms:

Wohl dem Mann, [der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht.]

Vielleicht handelt es sich hierbei um bloße Schreibübungen, wie die ebenfalls auf der Seite zu findende Bemerkung „ich probiere die Feder aus“ nahelegt. Vielleicht wird aber auch durch das Zitieren dieses Psalms, der traditionell als ein Lobpreis des Tora-Studiums interpretiert wird, möglicherweise in Analogie dazu das Studium dieses magisch-mystischen Kompendiums selbstbewusst gleichsam auf eine Stufe mit dem Studium der Tora, der heiligsten Schrift des Judentums, gestellt? Oder sollen Entleiher des Manuskriptes mahnend daran erinnert werden, nicht den „Weg der Sünder“ zu gehen, sondern das Manuskript ordentlich zu behandeln und vollständig wieder zurückzugeben?

Das Manuskript enthält ein sehr umfangreiches Inhaltsverzeichnis (Abbildung 5), welches sich über 37 Seiten erstreckt. In diesem Verzeichnis werden zu jedem Text seine fortlaufende Nummer in hebräischen Buchstaben und sein Titel beziehungsweise sein Zweck angegeben. Im Hauptteil des Manuskripts werden die Anfänge der Texte dann durch eine größere Schreibung des ersten Wortes und die Angabe der Nummer des Textes am Seitenrand gekennzeichnet. Eine Paginierung wies die Handschrift dagegen ursprünglich nicht auf.

Das Inhaltsverzeichnis und das in der Regel sehr übersichtliche Layout der Texte verleihen diesem Buch magischer und mystischer Texte einen handbuchartigen Charakter und weisen darauf hin, dass dieses nicht nur für ein intensives Studium der Texte, sondern wahrscheinlich auch für den ganz praktischen Gebrauch gedacht war. Zahlreiche Anmerkungen und Ergänzungen an den Rändern (siehe Abbildung 1 rechts) und auch zwischen den Zeilen, die nicht vom ursprünglichen Schreiber Joseph Tirshom stammen, verstärken die Bedeutung der Handschrift als eine Sammlung magischen und mystischen Wissens. Diese Ergänzungen enthalten beispielsweise alternative Varianten der Texte und bezeugen das rege Interesse späterer kabbalistischer Kreise an dem Manuskript, das so zu einem wertvollen Zeugnis magisch-mystischer Traditionen im Judentum wurde.

Wir wissen leider nicht, was Joseph Tirshom zu diesen Beigaben zu seinem Manuskript gesagt hätte. Hätte er sie als „Beschmutzungen“ und „nicht in Ehren Halten“ seines Buches angesehen, wie er es in seinem bereits zitierten Schreibereintrag formuliert? Oder entsprächen die vielen Randglossen und Anmerkungen nicht viel eher seinem Streben nach einer Systematisierung mystischen und magischen Wissens und wären ihm daher willkommene Ergänzungen gewesen, die das Buch vielleicht umso wertvoller machten? Die leeren Blätter im an Rabbi Raphael verliehenen Manuskript deuten zumindest darauf hin, dass die Hinzufügung von Texten erwünscht gewesen sein könnte.

Auch in späteren Zeiten sollten sich die Sorgen um die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Kodex, wie sie in den Einträgen des Schreibers Joseph Tirshom und seines Sohnes Elija zum Ausdruck kommen, bewahrheiten: Der Handschrift fehlen bis heute viele Blätter, wie sich leicht aus den Sprüngen in der Nummerierung der Texte rekonstruieren lässt, und ihre Lagenstruktur ist spätestens seit einer konservatorischen Neubindung im 19. oder 20. Jahrhundert größtenteils zerstört. Von den ursprünglich etwa 450 Blättern, von denen bereits beim Verleihen durch Elija Tirshom nur noch 362 vorhanden waren, sind heute noch 288 beschriebene Blätter des Kompendiums erhalten. Für die hinzugefügten Texte am Ende der Handschrift wurden möglicherweise die von Elija erwähnten leeren Blätter verwendet. Auch bei den ersten 10 Blättern des heutigen Manuskriptes handelt es sich um eine eigenständige, nicht zu Josephs Kompendium gehörenden Einheit, die zu einem späteren, uns nicht bekannten Zeitpunkt hinzugefügt wurde. Überhaupt bleibt der weitere Werdegang der Handschrift weitestgehend unbekannt. In das Licht einer größeren wissenschaftlichen Öffentlichkeit tritt sie erst, nachdem sie Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts in den Besitz des bedeutenden Sammlers hebräischer Handschriften David Solomon Sassoon gelangt und in dem von ihm selbst erstellten Katalog seiner Sammlung beschrieben wird. Die heutige durchgehende Paginierung der Handschrift in 672 Seiten, welche auf fehlende Blätter keine Rücksicht nimmt, wurde wahrscheinlich im Rahmen der Erstellung dieses Kataloges hinzugefügt.

Heute befindet sich das Manuskript in der Bibliothek von Genf und kann als Digitalisat auf der Website der Bibliothek von jedem Interessierten virtuell durchblättert und studiert werden, ohne dafür, wie von Jospeh Tirshom gefordert, ein hohes Pfand hinterlegen zu müssen. Das Manuskript selbst bleibt auf diese Weise aber ganz nach Josephs Wunsch davor bewahrt, dass weiter aus ihm gestohlen, es beschmutzt oder nicht in Ehren gehalten wird.

Literatur

- BENAYAHU, Meir (1972): „The Book ‚Shoshan Yesod ha-Olam‘ by Rabbi Yoseph Tirshom (hebr.)”. In: Temirin, 1, 187–269.

- CHAJES, J. H. (2003): Between Worlds: Dybbuks, Exorcists, and Early Modern Judaism. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 65–68.

- OKUN, Yael (2011): „Description of Ms. Genève, Bibliothèque de Genève, Comites Latentes 145“.

- SASSOON, David Solomon (1932): אהל דוד (Ohel Dawid). Descriptive Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the Sassoon Library, London. Vol. 1. Oxford: Oxford Univ. Press/London: Milford, 443–446.

Beschreibung

Genève, Bibliothèque de Genève

Comites Latentes 145: Auswahl von kabbalistischen und magischen Texten in Hebräisch

Material: Papier, 336 Blätter

Maße: 21 × 15 cm

Herkunft: Osmanisches Reich

Inhalt und Datierung:

- Teil I Blatt 1–10): Kommentar des Israel Sarug zu den Sabbat-Hymnen des Isaak Luria, 17. oder 18. Jahrhundert

- Teil II (Blatt 11–299): magisch-kabbalistisches Kompendium des Joseph ben Elija Tirshom, wahrscheinlich frühes 16. Jahrhundert

- Teil III (Blatt 300–336): verschiedene magische und kabbalistische Texte (z.B. Amulette, Anleitungen, magische Namen, Kommentare), 17. und 18 Jahrhundert

Zitationshinweis

Michael Kohs, „‚Denn man hat schon aus ihm gestohlen, es beschmutzt und es nicht in Ehren gehalten’“

In: Andreas Janke (Hg.): Manuskript des Monats 2016.03, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/51-de.html

Text von Michael Kohs

© für alle Abb.: Genève, Bibliothèque de Genève.

Alle Bilder unter Creative Commons Lizenz (CC BY-NC 4.0).