Nr. 50

Nur die Erklärung von Fachausdrücken?

Eine mittelalterliche arabische Enzyklopädie

Zu Beginn des 10. Jahrhunderts umfasste der Islam so viele Themen und Begriffe, dass es nicht einfach war, den Überblick zu wahren. Abhilfe schaffte Abū Ḥātim ar-Rāzī (gestorben ca. 933) mit seiner Enzyklopädie Kitāb az-Zīna, was mit „Buch des Schmucks“ übersetzt werden kann. Denn wer die richtige Bedeutung der vielen theologischen und religiösen Fachwörter kenne, so heißt es im Vorwort, könne sich mit diesem Wissen schmücken. Das hier vorgestellte Manuskript enthält die Fragmente dreier Texte, darunter die älteste Abschrift des Kitāb az-Zīna. Diese Blätter bilden damit das früheste Textzeugnis der Ismailiten, einer schiitischen Gruppe, zu der Abū Ḥātim ar-Rāzī gehörte. Zwischen den Zeilen liest man heraus, dass diese Gruppe die einzig rechtmäßige sei. Sollte das Manuskript womöglich seine Leser bekehren?

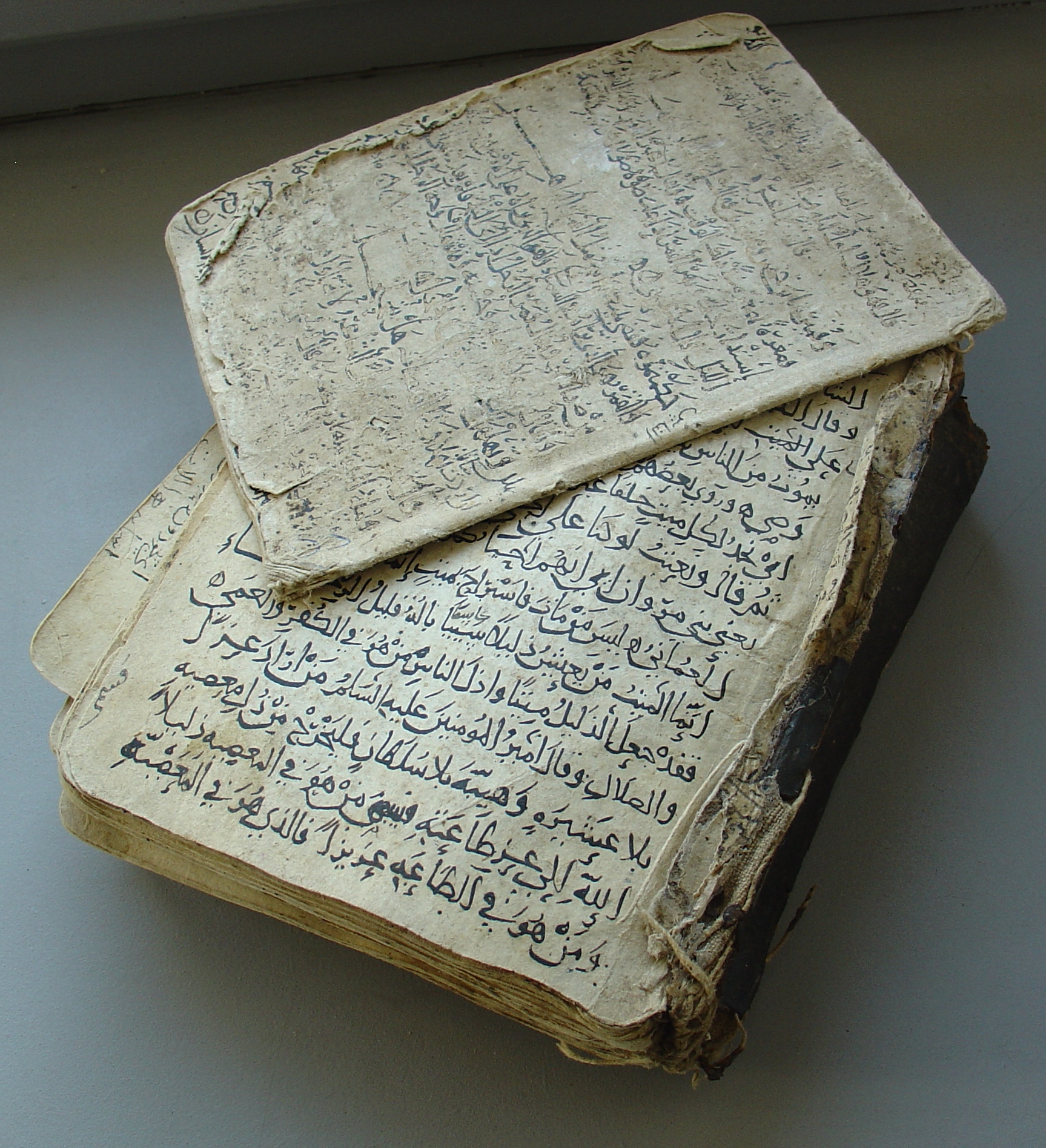

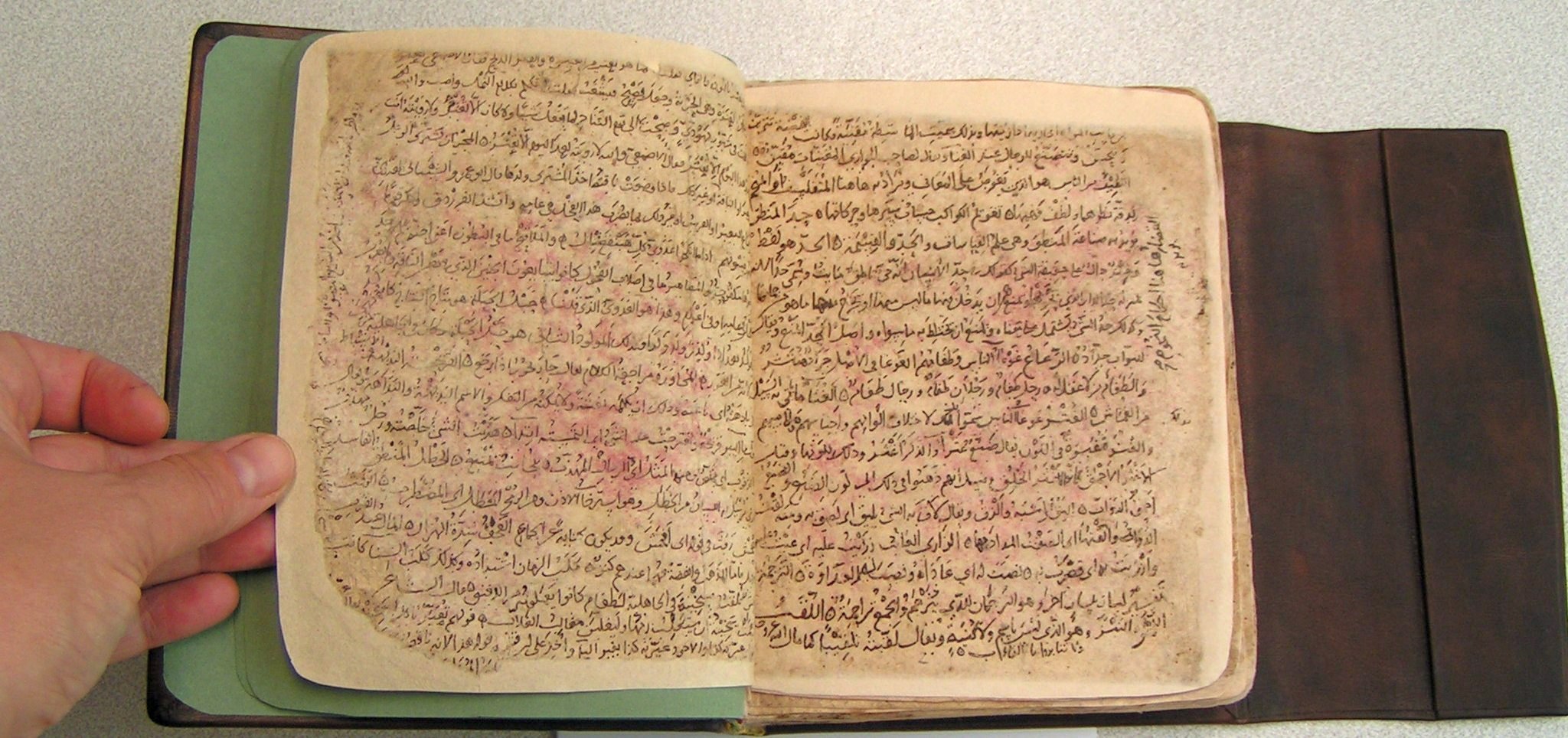

Die Handschrift ist unscheinbar, etwa so groß wie ein Taschenbuch (Abb. 1). Als sie 1996 von der Universitätsbibliothek Leipzig gekauft wurde, fehlten Vorder- und Rückdeckel, viele Blätter waren beschädigt und einige Lagen hingen nur noch an einzelnen Fäden. Als man etwa zehn Jahre später ihren Wert erkannte und sie auch online präsentierten wollte, wurde sie aufwändig restauriert (Abb. 2).

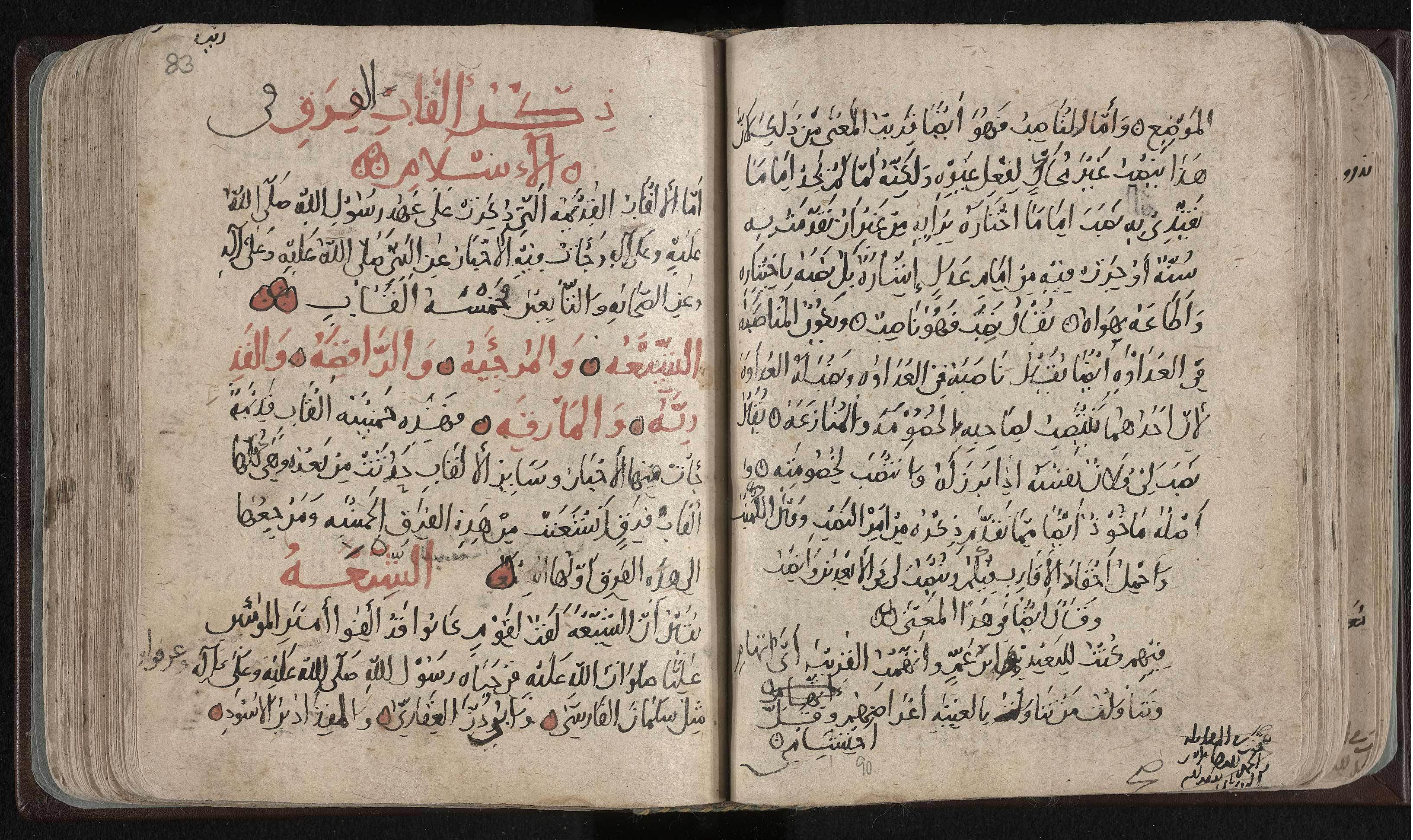

Das Manuskript ist aus drei voneinander unabhängigen Teilen zusammengesetzt, die von verschiedenen Schreibern stammen und erst zu einem späteren uns unbekannten Zeitpunkt zusammengebunden wurden. Der erste Teil mit neun Blättern gibt lückenhaft Text aus der Mitte des Kitāb az-Zīna wieder; dann endet er abrupt. Der mit 156 Blättern umfangreichste zweite Teil enthält ebenfalls einige Kapitel des Werkes und erklärt Begriffe wie Glaube und Unglaube. Außerdem findet sich eine ausführliche Liste islamischer Gruppen, die Einblick in die konfessionelle Zersplitterung des Islams bis zum späten 9. Jahrhundert gibt (Abb. 3). Kurz danach bricht auch dieser Teil ab und es folgen sieben Blätter, in denen es um philosophische Themen geht, deren Inhalt aber bisher keinem bekannten Werk zugeordnet werden können. Der Schreiber dieses letzten Teils gibt an, die Abschrift im Jahr 1149 im Bezirk der nordiranischen Stadt Rayy vollendet zu haben (Abb. 4). Damit wären diese wenigen Seiten in einer Phase entstanden, in der ismailitische Assassinen im Nordiran Aufsehen erregten. Rayy litt zu dieser Zeit unter den Eroberungen verschiedener Lokalfürsten und wurde in den 1220er Jahren von den Mongolen fast vollständig zerstört – all dem ist der dritte Teil des Leipziger Manuskriptes entgangen.

Der erwähnte Schreibervermerk (Kolophon) ist trügerisch, suggeriert er doch einen Bezug zum Autor des Kitāb az-Zīna, denn Abū Ḥātims Namenszusatz „ar-Rāzī“ bedeutet „der aus Rayy“ – dort hatte er Anfang des 10. Jahrhunderts als ismailitischer Missionar (dāʿī) gewirkt. Allerdings gibt es keinen Beleg dafür, dass er auch Urheber der philosophischen Texte auf den letzten Seiten ist. Umgekehrt verfügen die das Kitāb az-Zīna enthaltenden ersten beiden Teile des Manuskriptes keine Hinweise, die auf Ort oder Datum der Herstellung schließen lassen. Um das Alter des wichtigen zweiten Teils zu bestimmen, wurde das Papier 2015 mit der Radiokarbonmethode datiert. Deren Ergebnis legt eine Entstehung im frühen 11. Jahrhundert nahe, damit wäre der Hauptteil der Handschrift nicht nur ein reichliches Jahrhundert älter als die letzten Seiten, sondern auch älter als die Assassinen, die sich erst am Ende des 11. Jahrhunderts von anderen Ismailiten abspalteten. Doch nicht nur das: Die meisten noch existierenden Abschriften des Kitāb az-Zīna wurden erst im 19. Jahrhundert angefertigt; das Fragment aus Leipzig ist das älteste datierbare. Überhaupt ist es das älteste erhaltene Zeugnis eines ismailitischen Textes.

Dabei ist das Kitāb az-Zīna nicht offenkundig ismailitisch. Es erscheint in erster Linie als eine Enzyklopädie, die religiöse Begriffe erklärt. In seinem Vorwort, das wir aus anderen Abschriften kennen, sagt Abū Ḥātim ar-Rāzī:

Dieses Buch enthält die Bedeutungen von Namen und die Etymologien von Begriffen […], die Rechtsgelehrte wissen müssen und Literaten nicht entbehren können. In ihrer Kenntnis liegt ein großer Nutzen und großartiger Schmuck (zīna) für jeden, der religiös und anständig ist.

Die Vorgehensweise von Abū Ḥātim ar-Rāzī fügt sich in die arabische lexikografische Tradition, in der Wörter zum Beispiel mithilfe von berühmten Gedichtversen erklärt wurden, weil man annahm, in ihnen gutes Arabisch zu finden. Diese Ausrichtung des Werkes auf Begriffe und deren „ursprüngliche“ Bedeutung wird jedoch auch für eine Strategie genutzt, die sich erst bei genauem Hinsehen offenbart. Betroffen ist davon vor allem der Abschnitt über die islamischen Strömungen und Sekten, der im zweiten Teil des Leipziger Manuskripts vollständig enthalten ist.

Als ismailitischer Schiit gehörte Abū Ḥātim ar-Rāzī zu einer der damals (und teilweise bis heute) konkurrierenden islamischen Strömungen. Wenn er diese Gruppen beschreibt, streut er wie beiläufig Belege und Erklärungen für die Richtigkeit der schiitischen Überzeugungen ein. Umgekehrt findet er Wege, alle anderen Strömungen zu diskreditieren. So argumentiert er zum Beispiel, die Tradition (sunna) des Propheten Muḥammad (gestorben 632) werde von seinem Cousin und Schwiegersohn ʿAlī b. Abī Ṭālib (gestorben 661) bewahrt und fortgeführt. Die Schiiten – šīʿa bedeutet „Partei“ und bezieht sich auf die Anhänger ʿAlīs – seien damit die wahren „Sunniten“, also diejenigen, die der authentischen Lehre des Propheten folgen. Mit dieser scheinbar neutralen Worterklärung wird hier also nicht-schiitischen Strömungen abgesprochen, rechtgeleitet zu sein. Wenn Abū Ḥātim ar-Rāzī später innerhalb der schiitischen Gruppen differenziert, bleiben wiederum nur die Ismailiten von Kritik ausgenommen.

Berücksichtigt man die Vorgehensweise ismailitischer Missionare, ist eine solche strategische Beeinflussung des Lesers nicht überraschend. Genau wie im Kitāb az-Zīna hielten die Missionare ihre Position zunächst geheim, wenn sie das Interesse potentieller Adepten wecken wollten. Auch im frühen 11. Jahrhundert, als die Abschrift des Kitāb az-Zīna angefertigt wurde, die jetzt als zweiter Teil im Leipziger Manuskript zu finden ist, war die Mission (daʿwa) noch aktiv. Der Entstehungskontext der Abschrift könnte also dort zu suchen sein, zumal sich der enthaltene Ausschnitt des monumentalen Werkes dafür eignete. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich ein nicht schiitischer Muslim von der bloßen Lektüre eines Buches bekehren ließ, wäre es doch denkbar, dass der ein oder andere Leser zumindest ins Grübeln gekommen sein mag, ob die Ismailiten nicht doch die einzig rechtgeleitete islamische Gruppe seien.

References

- ABŪ ḤĀTIM AR-RĀZĪ, Aḥmad b. Ḥamdān (2015): Kitāb az-Zīna. In: al-Ġānimī, Saʿīd (Hg.): Kitāb az-Zīna. Muʿǧam ištiqāqī fi l Muṣṭalaḥāt ad dīnīya wa ṯ ṯaqāfīya, 2 Bde., Beirut/Bagdad: al-Kamel.

- ALI, Jamal (2008): Language and Heresy in Ismaili Thought. The Kitab al Zina of Abu Hatim al Razi. New Jersey: Gorgias Press.

- BERTHOLD, Cornelius (2014): „The Leipzig Manuscript of the Kitāb al-Zīna by the Ismaili Author Abū Ḥātim al-Rāzī (d. 322/933–934)“. In: Journal of Islamic Manuscripts, 5 Nr. 1, 19–42.

- BERTHOLD, Cornelius: Differenz und Subversion. Die Häresiografie im Kitāb az-Zīna des Abū Ḥātim ar-Rāzī, Dissertation (2016), Universität Leipzig (Arabische Studien), Wiesbaden: Harrassowitz, in Vorbereitung.

- HALM, Heinz (1991): Das Reich des Mahdi. Der Aufstieg der Fatimiden (875–973) , München: C. H. Beck.

- KLEMM, Verena (2009): „Obvious and Obscure Contexts. The Leipzig Manuscript of the Kitāb al-Zīna by Abū Ḥātim al-Rāzī (d. 322/934)”. In: Journal of Semitic Studies, Supplement 26, 55–67.

- Katalogeintrag und Digitalisat in der Datenbank ‚Islamische Handschriften’ der Universitätsbibliothek Leipzig:

http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000311

Beschreibung

Universitätsbibliothek Leipzig

Signatur: ms. or. 377

Material: „orientalisches Papier“

Herkunft: Nordiran; Teil III aus Rayy

Maße:

- fols. 1-16, 18-69, 71-165: 17 x 13 cm

- fols. 17 and 70: ca. 17 x 11 cm

- fols. 166-171: 16 x 12 cm

Inhalt und Datierung:

- Teil I (Blatt 1-9): Kitāb az-Zīna, 11.-13. Jahrhundert

- Teil II (Blatt 10-165): Kitāb az-Zīna, frühes 11. Jahrhundert

- Teil III: (Blatt 166-171), philosophische Texte, 1149

Zitationshinweis

Cornelius Berthold, „Nur die Erklärung von Fachausdrücken?“

In: Andreas Janke (Hg.): Manuskript des Monats 2016.02, SFB 950: Hamburg,

http://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/50-de.html

Text von Cornelius Berthold

© für alle Abbildungen: Universitätsbibliothek Leipzig