Nr. 43

Besser als eine Katze!

Die sieben Leben eines Korankommentars aus dem Jemen

Zwischen 1035 und 1054 verfasste der letzte Exeget der sunnitischen Schule von Nischapur (Iran), Abū al-Ḥasan ‘Alī al-Wāḥidī, den Tafsīr al-Basīṭ (Großer Kommentar). Hierbei handelte es sich um das erste Werk, das den Koran hauptsächlich durch die Analyse seiner Worte, seiner Sprache und des historischen Kontextes erklärte. Dreihundert Jahre später fertigte ein Schreiber eine aus sechzehn Manuskripten bestehende Fassung des Textes an, und wiederum sieben Jahrhunderte danach landete der siebte Band dieses Werks auf dem Tisch des Restaurators. Bei einer Restaurierung geht es neben der Reparatur der physischen Form eines Artefakts vor allem auch darum, etwas über seine Geschichte zu erfahren. Die Spuren an dem vorliegenden Manuskript lassen sofort erkennen, dass es ein sehr abenteuerliches Leben gehabt haben muss. Es war in einem relativ schlechten Zustand und wies Zeichen zahlreicher Änderungen, Verschönerungen und Eigentümerwechsel auf. Was genau war mit diesem Manuskript in den vergangenen sieben Jahrhunderten geschehen, in denen es – ähnlich wie eine Katze – mehrere verschiedene Leben hatte?

Sein erstes Leben

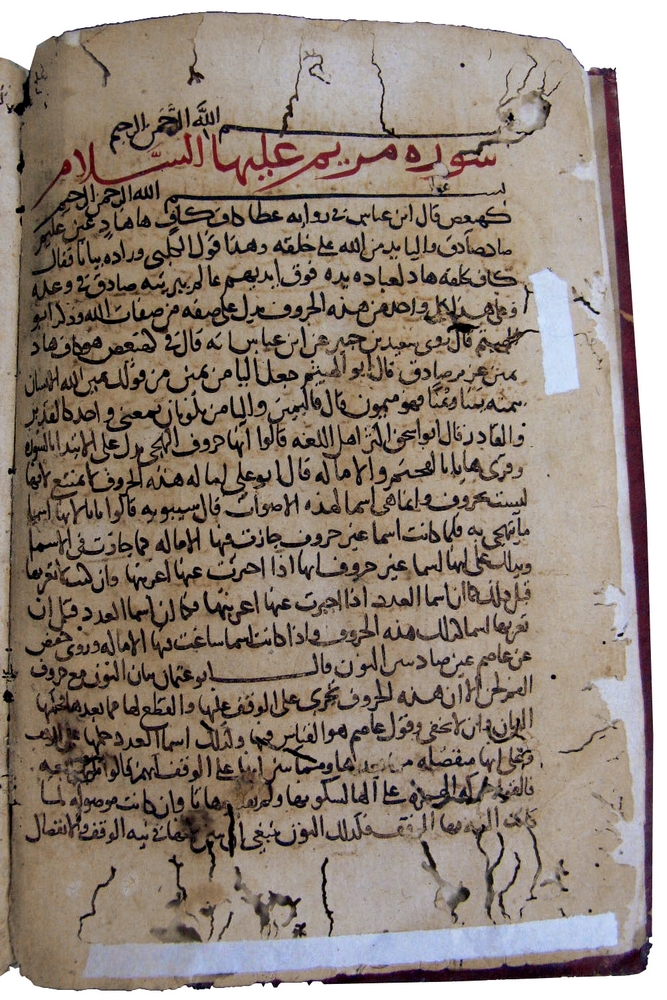

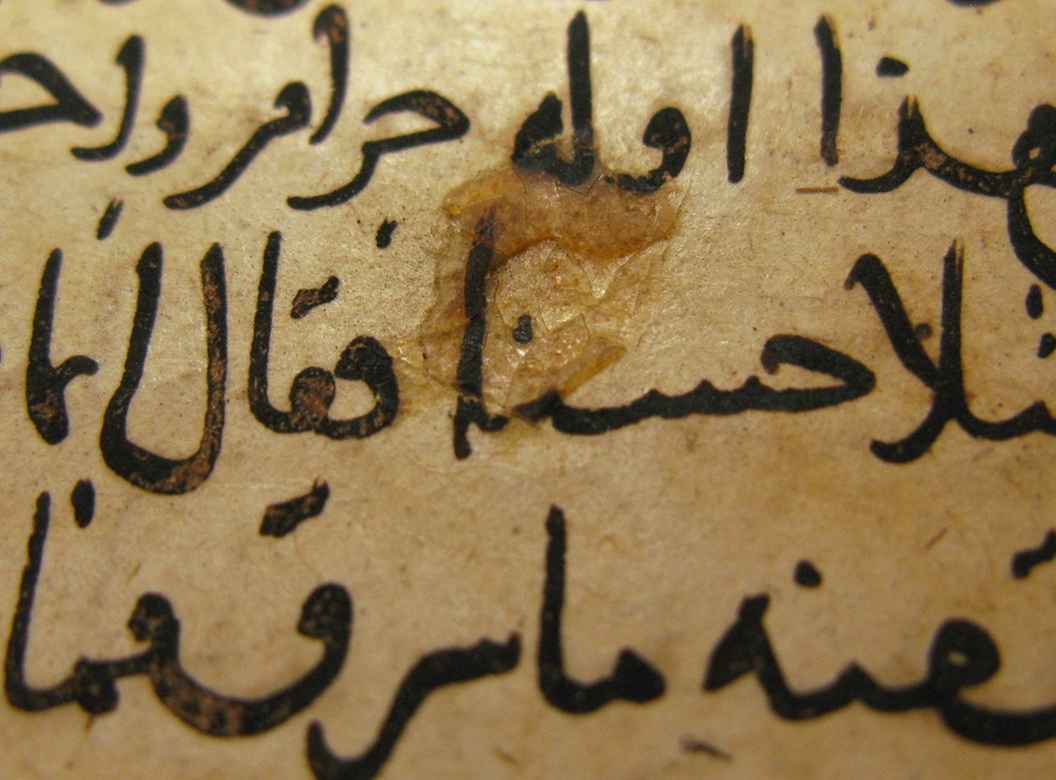

Sowohl das Papier als auch die Lagen und die Besonderheiten in der Nash-Schrift deuten darauf hin, dass die Geschichte des Manuskripts in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts im Südjemen begann, das seinerzeit von den Rasuliden, einer sunnitisch-muslimischen Dynastie, regiert wurde. Das Manuskript wurde ohne jede Dekoration (Abb. 1) von einem Schreiber kopiert, der bei Kerzenlicht arbeitete und dabei offensichtlich nicht sehr sorgfältig zu Werke ging: Auf mehrere Seiten tropfte Wachs, sie wurden jedoch nicht weggeworfen, da Papier so wertvoll war. Sie wurden trotzdem verwendet und der Kopist schrieb, wie in Abb. 2 zu erkennen, über die Tropfen hinweg. Wenngleich es sich nicht um luxuriöse Ausstellungsstücke handelte, wäre der Kauf der gesamten – sechzehn Manuskripte umfassenden Reihe – zweifelsohne teuer gewesen. Möglicherweise hätte eine Religionsschule für junge Männer ein solches Werk in Auftrag gegeben, das Fehlen von Anmerkungen darin legt jedoch die Vermutung nahe, dass es eher einem einzelnen Gelehrten gehörte und nicht sehr häufig genutzt wurde.

Sein zweites und drittes Leben

In der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts wurde unser Manuskript zu einem außergewöhnlich teuren Geschenk von jemandem, der sehr wichtig war, vielleicht von der königlichen Familie, und es wurde möglicherweise an eine religiöse Institution übergeben. Ein Beleg hierfür ist das erste Folio (Abb. 3), das durch eine neue, aufwändige Illumination verziert wurde, und letztlich ein völlig neuer Einband; ein Werk von hoher Qualität, das durch einen Eigentumsvermerk gesichert war, der zwei Jahrhunderte später zu einem großen Problem werden sollte, als das Manuskript gestohlen wurde (1659–61) und von Muḥammad ibn al-Ḥasan, dem Neffen von al-Mutawakkil ‛alā Allāh Ismā‛īl, dem Mann, der den Nord- und Südjemen unter der Herrschaft der Zaiditen vereinigte und schiitisch orientiert war, als Kriegstrophäe beansprucht wurde. Wir wissen dies durch einen neuen Eigentumsvermerk, der zwischen die Illuminationen auf derselben Seite geschrieben wurde (Abb. 3).

Sein viertes Leben

1849–50 wurde das Manuskript zum dritten Mal gebunden (Abb. 4), jetzt von ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAbd al-Muqīm – ein Umstand, der durch den verzierten Stempel auf der Außenstegklappe des Ledereinbands belegt wird (Abb. 5). Die Bindung ist typisch für diese Zeit und Gegend: Die Werkstätten mussten auf dem Markt wettbewerbsfähig sein und verwendeten daher Materialien von schlechterer Qualität und gleichzeitig schnellere Techniken als im Mittelalter. Dadurch entstanden Lösungen, bei denen westliche und islamische Traditionen vermischt wurden. In diesem Fall wurde einem konservativen Stil der Vorzug gegeben, wie der Ganzledereinband und seine Dekoration beweisen. Spuren der Moderne zeigen sich jedoch in den Techniken und in der Herkunft und Qualität der Materialien.

Sein fünftes Leben

Wurde es verkauft? Oder vielleicht als Geschenk übergeben? Was auch immer geschah, am 16. Dezember 1872 ging das Manuskript in das Eigentum von ‛Alī ‛Abd al Taftīr(a)lī über, eines Mannes, der im Dorf Al Qāriḩah im Raum aẓ-Ẓāhira, also im heutigen Nordosten des Oman, lebte (siehe Vermerk in Abb. 6). Gegenwärtig haben wir keine weiteren Informationen über seine Verwendung oder seinen Zweck in jenen Tagen.

Sein sechstes Leben

In den darauf folgenden dreißig Jahren verließ unser Manuskript die arabische Halbinsel und gelangte schließlich nach Italien. Vermutlich über britische Buchhändler kam es zwischen 1888 und 1908 in die Bibliothek von Prinz Leone Caetani (1869–1935), einem bedeutenden italienischen Orientalisten (Abb. 7). Das Manuskript erschien dann auf der Liste der Besitztümer des Prinzen, die 1911–1912 zur Regia Accademia dei Lincei übersiedelten, wo es trotz der liebevollen Pflege des Orientalisten und Bibliothekars Giuseppe Gabrieli (1872–1942) die meisten seiner Schäden (laut R. Traini, der in den 1970ern Kurator der Orientabteilung war) aufgrund der Feuchtigkeit und der Insekten erlitt, von denen die „schlechten Holzschränke“ befallen waren, in denen es aufbewahrt wurde. Durch eine weniger traumatische Reise wanderte die gesamte Kollektion 1919 in den zweiten Stock.

Sein siebtes Leben und die Zukunft

Nach arabischer Überlieferung haben Katzen sechs Leben. Das hier gezeigte Manuskript hat diese kritische Grenze jedoch bereits überschritten. Nach Gründung der Fondazione Caetani per gli Studi Musulmani im Jahr 1924 wurde die Caetani-Sammlung offiziell von der Accademia übernommen. 1941 zog die Bibliothek in den ersten Stock um und in den 1970er Jahren wurden ihre Bände in Metallregale gestellt und neu geordnet. Doch die Geschichte des Manuskripts endet hier nicht. Sie wird, so hoffe ich, zum Teil auch dank meiner eigenen Behandlung und Pflege (Abb. 8) noch viel länger weitergehen.

References

- COLINI, Claudia / DI BELLA, Marco / RUBINO, Marcella (2015): “Bound by tradition. New ways and old paths in Yemeni bookbinding workshops between XIX and XX centuries”. In: Chroniques du manuscrit au Yémen (erscheint in Kürze).

- COLINI, Claudia (2011): Un unicum arabo dallo Yemen: dialogo tra conservazione, restauro e archeologia del libro. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

- DÉROCHE, François / SAGARIA ROSSI (2012), I manoscritti in caratteri arabi. Al-maḫṭūṭāt bi-l-ḥarf al-ʿarabī (Scritture e Libri del medioevo, 9). Rom: Viella.

- D’OTTONE, Arianna (2006): I manoscritti arabi dello Yemen: una ricerca codicologica. Rom: Nuova cultura.

- SALEH, Walid (2013): “The Introduction to Wāḥidi’s al-Bāsiṭ: an edition, translation and commentary”. In: Karen Bauer (ed.): Aims, Methods and Context of Qur’anic exegesis. Oxford: University Press, 67–100.

Beschreibung

Italien, Rom, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana

Signatur: Ms. Or. 78a

Material: Arabisches Papier, I+241+I Folien, 23 Zeilen pro Seite in einer Spalte, illuminiertes Deckblatt, rote dreiteilige Lederbindung mit Klappe, geprägt, datiert 1265H/1849–50 v. Chr. [Die Restaurierungsarbeiten fanden im Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro dei Beni Archivistici e Librari, Rom, statt und wurden zwischen Mai 2010 und Mai 2011 von Claudia Colini und Silvia Sotgiu durchgeführt.]

Maße: 17,7 x 25,9 cm

Herkunft: erste Hälfte des 14. Jh., Jemen. Das Titelblatt wurde in der ersten Hälfte des 15. Jh. im Jemen oder in Ägypten illuminiert.

Text von Claudia Colini

© für Abb. 1-8: Claudia Colini & Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana