Nr. 40

Himmlisches und Irdisches

Ein Notizbuch aus dem Zentrum der Macht

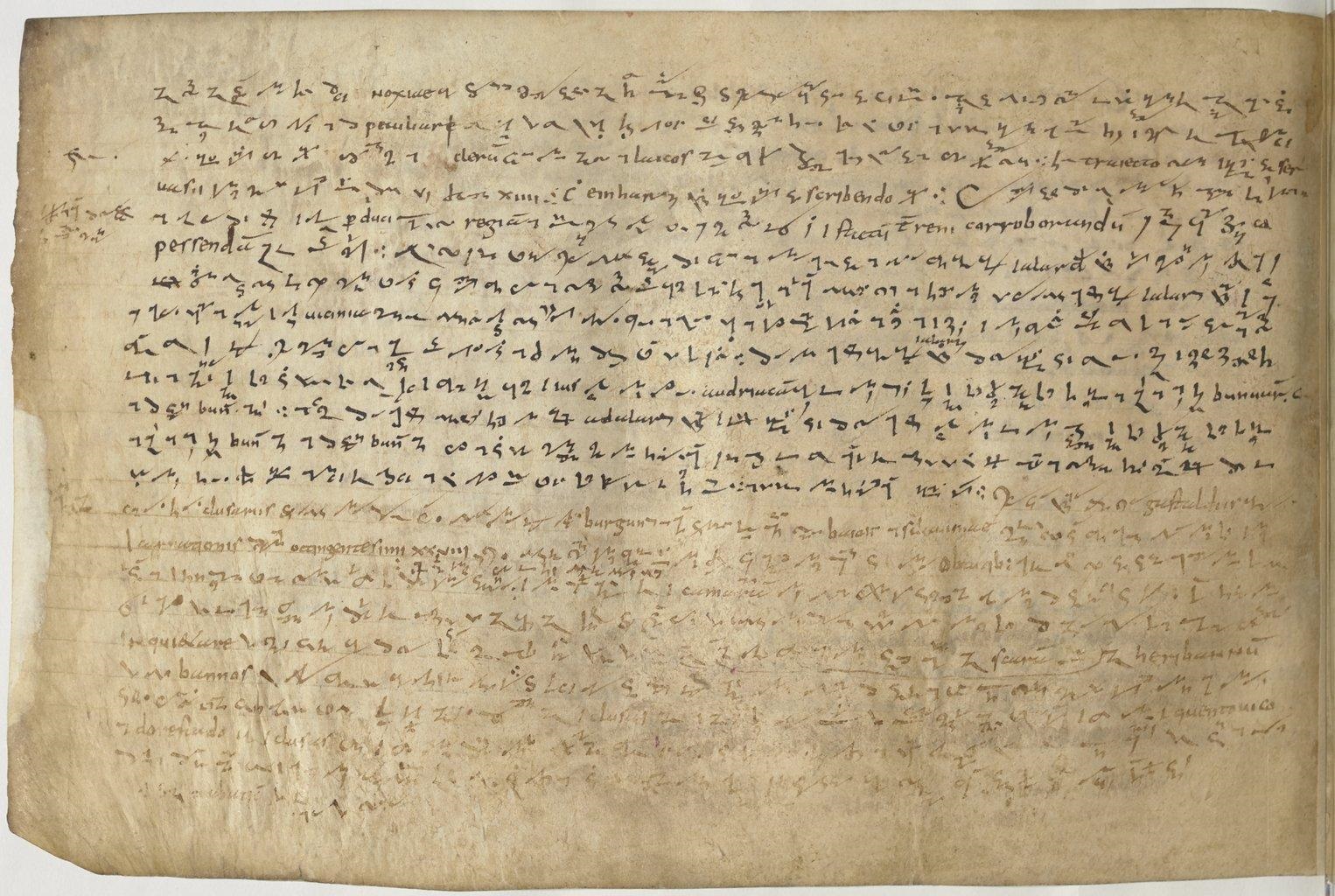

Unscheinbar und schmucklos präsentiert es sich, das Ms. lat. 2718 der Pariser Nationalbibliothek. Mit seiner wenig ansprechenden Ausgestaltung und unsystematisch wirkenden Aneinanderreihung von Texten scheint der Kodex zunächst wenig Spektakuläres zu bieten. Tatsache aber ist: Obwohl es sich weit weniger prachtvoll gibt als manch anderes zeitgenössisches Stück, handelt es sich doch um eines der bemerkenswertesten Manuskripte des 9. Jahrhunderts. Das gilt schon für seine ungewöhnliche äußere Form, erst recht aber für seine heterogenen Inhalte, die sich nur schwer auf einen Nenner bringen lassen. Dabei enthält dieses Manuskript die einzigen Überlieferungen einiger zentraler Texte aus der Regierungszeit Kaiser Ludwigs des Frommen (814–840), des Sohnes und Nachfolgers Karls des Großen. Was steckt hinter diesem erstaunlichen Kodex?

Die schlichte Gebrauchshandschrift ist aus dem Bestand des Klosters St. Martin in Tours überliefert und wird von der Forschung in das zweite Viertel des 9. Jahrhunderts datiert. Sie umfasst insgesamt 140 Folioseiten in einem kleinen, ungewöhnlichen Querformat. Einige Blätter sind merklich kürzer als der Rest, was erhebliche Größenschwankungen nach sich zieht und teilweise einen unordentlichen Eindruck vermittelt. Hinzu kommen zahlreiche andere kleinere und größere Unregelmäßigkeiten des Pergaments. Das alles legt die begründete Vermutung nahe, dass bei der Herstellung des Ms. lat. 2718 Pergamentreste Verwendung gefunden haben, die aus anderweitiger Fertigung – etwa im Rahmen der Urkundenproduktion – übrig geblieben waren. Geschrieben ist der Kodex weitgehend in gewöhnlicher Buchschrift, d. h. in Karolingischer Minuskel. Daneben aber gibt es auch Passagen in sogenannten Tironischen Noten, einer in der fränkischen Herrscherkanzlei und den klösterlichen Skriptorien jener Zeit verwendeten römischen Kurzschrift.

Mit Blick auf den Inhalt findet sich eine breite Palette unterschiedlicher Texte. Dabei enthält die Handschrift überwiegend Theologisches, darunter vor allem Traktate und Abhandlungen der Kirchenväter Augustinus von Hippo (354–430) und Cyprian von Karthago (?–258), aber auch kleinere theologische „Handbücher“, Predigten und Exzerpte. Jenseits der theologischen Werke finden sich ein Brief Karls des Großen an Abt Alkuin (?–804) und die Klostergemeinschaft von St. Martin in Tours sowie eine Reihe von Texten, die der rechtlichen Sphäre zuzuordnen sind. Dazu zählen einerseits 55 Urkundenformeln, die sogenannten Formulae imperiales. Hierbei handelt es sich um Mustertexte für die Ausstellung von Urkunden. Sie beruhen nachweislich auf tatsächlich ausgefertigten Diplomen Ludwigs des Frommen und verteilen sich in insgesamt acht Gruppen über das gesamte Manuskript. Neben den Formeln sind die in der Handschrift enthaltenen Kapitularien hervorzuheben, Texte, die sich – vereinfacht gesagt – als Erlasse und Verlautbarungen der fränkischen Herrscher definieren lassen und „gesetzgeberischen“, administrativen oder auch religiös-belehrenden Charakter haben können. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einige Stücke aus den Jahren 817 bis 821, also ebenfalls aus der Zeit Ludwigs des Frommen. Wie für sämtliche Formulae imperiales, so hat der Redaktor auch für zwei der Kapitularien, ferner für einen der theologischen Texte zur stenographischen Kurzschrift seiner Zeit gegriffen.

Formeln und Kapitularien weisen den Weg zu einer genaueren Verortung des Kodex. Was wir hier vor uns haben, ist eine Handschrift, die nach Lage der Dinge ganz offenbar im engsten Umkreis der Herrscherkanzlei entstanden sein muss, die also dem direkten Umfeld des kaiserlichen Hofes zuzurechnen ist. Wo, wenn nicht hier, hätte der Redaktor an all die Urkundentexte gelangen können, die den Formulae imperiales zugrunde liegen und die sich an ein Empfängerspektrum richten, das sich über das gesamte Reich erstreckt? Wo wird man überdies ein entsprechendes Interesse an einer solchen Sammlung erwarten dürfen, wenn nicht hier? Auch die Abschrift der Kapitularien deutet – nicht per se, aber doch in der Zusammenschau mit den Formeln – auf einen hofnahen Entstehungskontext der Handschrift. Dasselbe gilt für die außerhalb der Königskanzlei wohl nur in wenigen größeren Klöstern beherrschten Tironischen Noten.

Die Vermutung liegt demnach nahe, dass es sich beim Besitzer der Handschrift um einen Angehörigen der Kanzlei Ludwigs des Frommen handelte, der wohl zugleich in Beziehung zum Martinskloster in Tours stand, zu dem sich in inhaltlicher Hinsicht – also über die bloße Provenienz hinaus – ebenfalls Verbindunglinien ergeben. Zu denken ist etwa an den bereits angesprochenen Brief Karls des Großen. Ob es sich beim Verfasser um den in diesem Zusammenhang oft genannten Notar Hirminmaris handelt, der vermutlich Mönch in St. Martin und zwischen 816 und 839 in der kaiserlichen Kanzlei tätig war, muss offenbleiben. Auch darüber, ob vielleicht Abt Fridugis von Tours (?–834) die personelle Verbindung zwischen beiden Institutionen herstellt, der Kodex womöglich mit ihm, der zwischen 819 und 832 als Chef der kaiserlichen Kanzlei fungierte, vom Hof nach St. Martin gelangt ist, lässt sich bestenfalls spekulieren. So unbefriedigend es ist: Über Vermutungen ist hier schwerlich hinauszukommen, und man wird sich davor hüten müssen, das Ms. lat. 2718 allzu rasch an einen konkreten Namen knüpfen zu wollen.

Sicher aber ist: Die heute in Paris befindliche Handschrift ist in ihrem Wert für die Wissenschaft kaum zu überschätzen. Schon ihre einzigartige Überlieferung der genannten Formulae imperiales oder der Ordinatio imperii, der Nachfolgeordnung Ludwigs des Frommen aus dem Jahr 817, macht sie zu einem Glücksfall für die historische Forschung. Was wir aber darüber hinaus vor uns haben, ist – zumindest in seinen Hauptbestandteilen – allem Anschein nach eine Art persönliches Notizbuch, die private Kompilation einer Person aus dem unmittelbaren höfischen Umfeld Ludwigs des Frommen. Die vielleicht als theologisches Kompendium begonnene, dann aber in wahrscheinlich weniger als einem Vierteljahrhundert auch für andere Eintragungen genutzte Handschrift scheint dabei alles zu enthalten, was ihrem Verfasser aus bestimmten Gründen – pragmatischen Motiven ebenso wie persönlichen Interessen – als aufnehmenswert erschien. Dieses Multiple-Text Manuscript wurde, vermutlich im 12. Jahrhundert, dadurch in ein Composite Manuscript umgewandelt, dass ein Teil des zu Beginn stehenden Augustinus-Textes ohne nachvollziehbaren Grund nochmals kopiert und eingebunden wurde. Dass es sich bei demjenigen, der für die Anfertigung dieser Handschrift im 9. Jahrhundert verantwortlich ist, um jemanden handeln muss, der beste Einblicke in die Urkundenproduktion und sonstigen Geschäfte des Reiches, wie überhaupt in die politischen Geschehnisse der Zeit, gehabt haben dürfte, daran ist nach einem Blick in den Kodex nicht zu zweifeln. Dafür spricht nicht zuletzt einer der theologischen Texte, die größtenteils zunächst wenig Auffälliges bieten und sich in allgemeine Interessen und Tendenzen des 9. Jahrhunderts einzufügen scheinen. Mit Johannes Chrysostomos’ (?–407) „Die Zerknirschung des Herzens“ (De conpunctione cordis) findet sich jedoch auch ein Werk, das durchaus als Reflex auf den politisch-religiösen Kontext der Zeit, nämlich auf die Krise der 820er Jahre, die ihren Höhepunkt im öffentlichen Bußakt Kaiser Ludwigs des Frommen in Soissons (833) fand, verstanden werden kann. Insgesamt ist es demnach kaum übertrieben, wenn oben von einem Notizbuch „aus dem Zentrum der Macht“ die Rede ist.

Literatur

- GANZ, David (2004): „Paris BN Latin 2718: Theological Texts in the Chapel and the Chancery of Louis the Pious”. In: Oliver Münsch / Thomas Zotz (Hgg.): Scientia veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 65. Geburtstag. Ostfildern: Thorbecke, 137–152.

- JOHANEK, Peter (1996): „Herrscherdiplom und Empfängerkreis. Die Kanzlei Ludwigs des Frommen in der Schriftlichkeit der Karolingerzeit“. In: Rudolf Schieffer (Hg.): Schriftkultur und Reichsverwaltung unter den Karolingern. Referate des Kolloquiums der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften am 17./18. Februar 1994 in Bonn (Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 97). Opladen: Westdeutscher Verlag, 167–188.

- McKITTERICK, Rosamond (1989): The Carolingians and the written word. Cambridge u. a.: Cambridge University Press.

- MERSIOWSKY, Mark (2004): „Saint-Martin de Tours et les chancelleries carolingiennes“. In: Philippe Depreux / Bruno Judic (Hgg.), Alcuin, de York à Tours. Écriture, pouvoir et réseaux dans l’Europe du haut Moyen Âge (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest 111/3). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 73–90.

- Mordek, Hubert (1995): Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse (MGH Hilfsmittel 15). München: Monumenta Germaniae Historica, 422–430.

- RIO, Alice (2009): Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages. Frankish Formulae, c. 500–1000 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series 75). Cambridge u. a.: Cambridge University Press.

Beschreibung

Paris, Bibliothèque nationale de France

Signatur: Ms. lat. 2718

Material: Pergament, 140 foll.

Maße: 100–160 x 240–250 mm

Herkunft: Kanzlei Kaiser Ludwigs des Frommen / Kloster St. Martin in Tours; zweites Viertel 9. Jh. (um 830)

Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105000058.r=2718.langEN

Text von Sarah Patt

© für Abb. 1-5 Bibliothèque nationale de France