Nr. 39

Das Manuskript, das niemand lesen kann

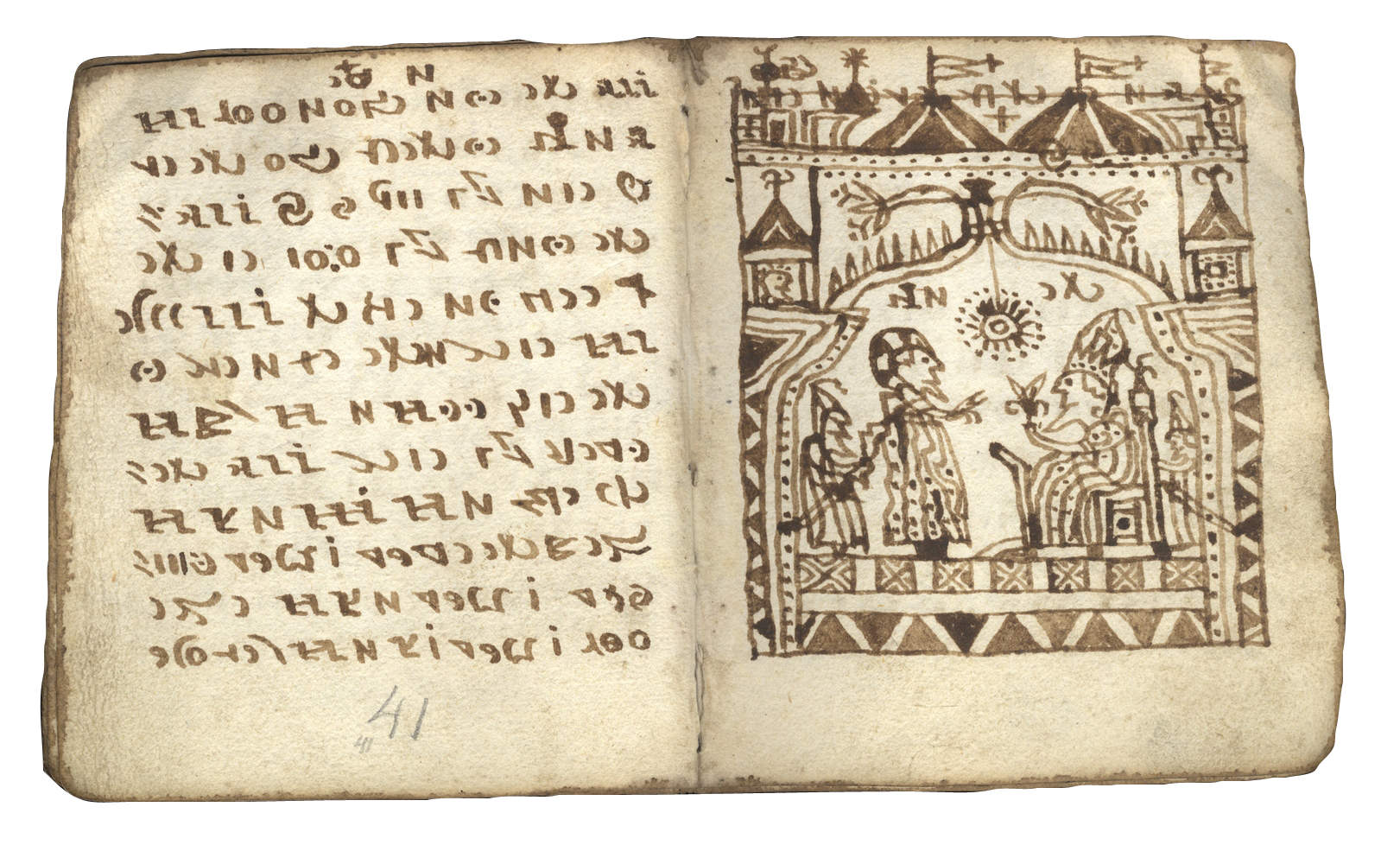

In der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest wird ein Manuskript aufbewahrt, das zahlreiche Rätsel aufgibt: der Codex Rohonci (K 114). Dieser ist in einer Schrift geschrieben, die niemand kennt. Lässt sich mit den Methoden der Kryptologie klären, was in diesem Buch steht und welche Funktion es hatte?

Wenngleich es zunächst ungewöhnlich erscheinen mag, gibt es auch für Informatiker, die sich normalerweise mit Bits und Bytes beschäftigen, einen Grund, sich für alte Manuskripte zu interessieren. Zur Informatik gehört nämlich auch die Verschlüsselungstechnik (Kryptologie) – in Zeiten der NSA-Überwachung zweifellos eine äußerst wichtige Angelegenheit. Verschlüsselt hat man Texte allerdings schon lange vor dem Computer. Bereits die Päpste des Mittelalters chiffrierten ihre Botschaften, sie hatten ebenso wie Gelehrte und Angehörige aus Militär und Wirtschaft ein Interesse daran, dass nicht jedermann ihre Schriftstücke lesen konnte. In den Archiven findet man daher heute zahlreiche verschlüsselte Dokumente (Kryptogramme) aus allen Epochen. Da es andererseits aber nur wenige Kryptologie-Historiker gibt, ist bisher nur ein kleiner Bruchteil davon aufgearbeitet. Zu den Perlen unter den historischen Kryptogrammen zählen zweifellos Bücher, die komplett verschlüsselt sind. Eine Liste der bekanntesten kryptographischen Bücher, die voraussichtlich weiter wachsen wird, enthält derzeit 56 Objekte.

Das mit Abstand bekannteste verschlüsselte Buch ist das so genannte Voynich-Manuskript – ein Werk aus dem Spätmittelalter. Im Gegensatz zu den meisten anderen verschlüsselten Büchern wartet das Voynich-Manuskript noch auf seine Dechiffrierung. Ein weitaus weniger bekanntes verschlüsseltes Manuskript ist der Codex Rohonci. Dabei handelt es sich um eine Handschrift im Format 12×10 Zentimeter, die in Budapest aufbewahrt wird.

Mutmaßungen über Sprache und Verschlüsselungsmethode des Codex Rohonci sind unter anderem deshalb so schwierig, weil man kaum etwas über dessen Geschichte weiß. Bekannt ist nur, dass das Manuskript bis 1838 dem ungarischen Bücherliebhaber Gusztáv Batthyány (1803-1883) gehörte, der es in der damals westungarischen Stadt Rohonc (heute Rechnitz in Österreich) aufbewahrte. Nach Rohonc ist das Buch benannt. Batthyány vermachte den Codex der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, wo er heute noch aufbewahrt wird.

Wer den Codex Rohonci geschrieben hat, welchen Zweck er erfüllen sollte und wann er geschaffen wurde, liegt im Dunkeln. Einer der wenigen Anhaltspunkte ist das Papier. Dieses wurde vermutlich im 16. Jahrhundert in Norditalien hergestellt, was man unter anderem aus einem Wasserzeichen schließen kann. Wann das Papier beschrieben wurde, ließ sich bisher nicht ermitteln.

Der Codex Rohonci ist ein echtes Faszinosum. Seine 448 Seiten sind in einer Schrift geschrieben, die sonst unbekannt ist. Ähnlich wie das Voynich-Manuskript konnte man den Text bisher nicht dechiffrieren. Ob es sich beim Codex Rohonci überhaupt um ein verschlüsseltes Buch handelt, ob die Schrift also der Geheimhaltung diente, ist keineswegs sicher. Es könnte ebenso sein, dass wir es mit einer Schrift zu tun haben, über die alles Wissen verloren gegangen ist.

Die Frage nach Geheimschrift oder unbekannter Normalschrift spielt zunächst keine Rolle – die Methoden zum Lösen sind dieselben. Wenn es dem Verfasser allerdings um Geheimhaltung ging, könnte er zusätzliche Chiffrier-Maßnahmen getroffen haben. Von einfachen Kniffen, wie dem Einfügen bedeutungsloser Zeichen (Blender), bis zu komplizierten Verwürfelungen ist alles denkbar.

Das wichtigste Werkzeug für einen Dechiffrierer ist die Statistik. Bekanntlich kommt im Deutschen das E am häufigsten vor, gefolgt vom N, I und S. In anderen Sprachen gibt es ähnliche Häufigkeitsverteilungen. Beim Codex Rohonci haben diese Erkenntnisse jedoch bisher keine Fortschritte gebracht. Dass man die Sprache nicht kennt, in der dieser verfasst ist, ist dabei noch das kleinere Problem. Entscheidender ist, dass das Alphabet der unbekannten Schrift sehr groß ist. Man geht von etwa 100 Buchstaben aus, die häufiger verwendet werden. Hinzu kommen mehrere Hundert, die nur ein- oder zweimal auftauchen. Die möglichen Erklärungen reichen von einer Silbenschrift über einen Nomenklator (ein Alphabet, in dem manche Buchstaben für ganze Wörter stehen) bis zu einer Kunstsprache. Diese Hypothesen bedürfen jedoch noch eingehender Prüfung.

Die insgesamt 87 Bilder im Codex Rohonci haben bisher ebenfalls kaum Licht ins Dunkel gebracht. Die meisten Abbildungen zeigen Motive aus der Bibel – beispielsweise die Kreuzigung Jesu (Abb. 2) oder Moses auf dem Berg Sinai. Neben christlicher Ikonographie tauchen zahlreiche Symbole auf, die den Eindruck erwecken, dass auch das visuelle System verschlüsselt sein könnte und nur einem eingeweihten Kreis zugänglich war (Abb. 3). Die von Benedek Làng befragten Kunsthistoriker halten eine Entstehung im 16. oder 17. Jahrhundert für wahrscheinlich. Als Entstehungsort favorisieren sie den Balkan, schließen aber andere Regionen Europas nicht aus. Eine eingehende kunsthistorische Untersuchung der Bilder steht bislang jedoch noch aus.

So kann man am Ende nur mutmaßen: Enthält der Codex Rohonci einen religiösen Text mit ketzerischem Inhalt, den der Verfasser aus Angst vor der Kirche verschlüsselte? Oder wollte jemand ein neu erfundenes Schriftsystem mit einem religiösen Text demonstrieren? Hatte die Verschlüsselung eine magische bzw. religiöse Bedeutung? Oder sollen die biblischen Bilder lediglich davon ablenken, dass es sich um ein Buch mit ganz anderem Inhalt handelt? Oder ist der Codex gar nur eine mit bedeutungslosem „Buchstaben-Salat“ gefüllte Attrappe, mit der der Schöpfer Eindruck schinden wollte?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen noch weitere Forschungen zur Entschlüsselung der geheimnisvollen Schrift des Codex Rohonci unternommen werden.

Literatur

- Làng, Benedek (2010): „Why don’t we decipher an outdated cipher system? The Codex of Rohonc“. In: Cryptologia 34 (2010), 115–144.

- Schmech, Klaus (2012): Nicht zu knacken: Von ungelösten Enigma-Codes zu den Briefen des Zodiac-Killers. München: Hanser Verlag.

Beschreibung

Budapest, Ungarische Akademie der Wissenschaften

Signatur: MS K 114 und MF 1173/II

Material: Papier, 224 Blätter

Maße: 12×10 cm

Herkunft: Privatsammlung von Gusztáv Batthyány (1803-1883)

Text by Klaus Schmeh

© für Abb. 1-4 Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest