Nr. 38

König Salomo und der Bund der Beschneidung

Ein Mohelbuch aus dem Biedermeier

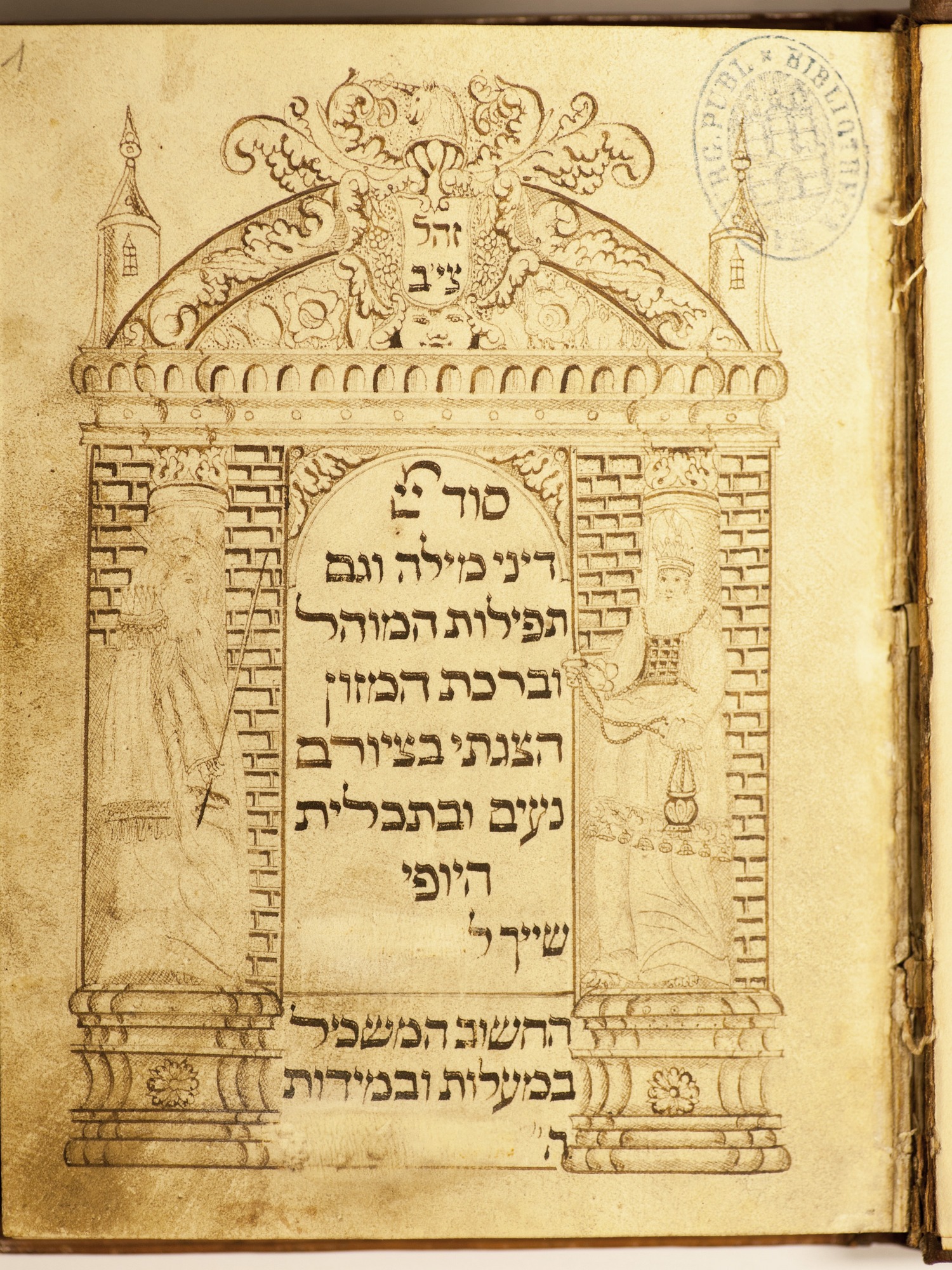

Dieses Büchlein ist aus Pergament- und Papierblättern zusammengestellt und in einen hellbraunen mit Schwarz verzierten Einband gebunden. Der Buchschnitt ist golden eingefärbt. Bereits von außen betrachtet scheint es sich um ein sorgfältig hergestelltes Buch zu handeln. Schlägt man es auf, so werden sowohl der handgeschriebene Charakter als auch ein ästhetisches Gespür für Schrift und malerische Elemente augenfällig. Auf dem mit hebräischen Quadratbuchstaben beschrifteten Titelblatt sind Moses und Aaron zu sehen, unschwer an ihren Insignien zu erkennen: dem Stab des Moses einerseits und dem Gewand des Hohenpriesters mit Brustschild und Glöckchen andererseits (Abb. 1). Viele Pergamentseiten sind mit Zeichnungen geschmückt und kalligraphisch gestaltet. Mehr als die Hälfte des Büchleins besteht allerdings aus Papier. Diese Papierlagen wurden nach dem Pergamentblock eingebunden — sie sind unbeschrieben. Warum?

Bei diesem im Jahre 1819 von dem Schreiber Mordekhai ben Yosel (Marcus Donath) geschriebenen und mit Federzeichnungen verzierten Manuskript handelt es sich um ein kabbalistisches Mohelbuch. Es ist für einen mohel – ein Gemeindemitglied, das ausgebildet und befugt ist, eine Beschneidung durchzuführen –, geschrieben und enthält den Text Sod Adonai (Geheimnis Gottes) von David ben Arye Leib von Lida (ca. 1650-1696). In ihm finden sich religionsgesetzliche Anweisungen und Gebete für die Beschneidung. Mordekhai ben Yosel war in der damals zu Österreich-Ungarn und heute zur Slowakei gehörenden Stadt Neutra (Nitra oder Nyitra) Tora-Schreiber. Zu den Aufgaben eines Gemeindeschreibers gehört die Herstellung von Torarollen und weiterer Texte für den Gemeindebedarf. So sind zahlreiche andere Manuskripte aus seiner Feder bekannt, wenngleich nicht wenige in der Zeit des Nationalsozialismus verloren gingen.

Die leeren Papierseiten dieses Manuskripts waren für die Einträge des mohels gedacht, der zu den nach Möglichkeit am achten Tag nach der Geburt stattfindenden Beschneidungen geladen wurde. So findet sich in der New Yorker Sammlung Moldovan ein weiteres für einen mohel angefertigtes Manuskript aus der Hand dieses bekannten Schreibers, das aus elf Pergament- und 18 Papierblättern besteht. Auf 15 von ihnen sind handschriftlich Beschneidungen verzeichnet, die im Landkreis Pest, Ungarn, in den Jahren 1829 bis 1852 vorgenommen wurden.

Es ist anzunehmen, dass auch das hier präsentierte Manuskript von einem mohel benutzt wurde. Sein Name, der sich ursprünglich auf dem Titelblatt befand, wurde jedoch so gründlich ausradiert, dass keine Spuren zurückgeblieben sind. Offenbar wurden die Pergamentblätter mit den Gebeten und Anweisungen zusammen mit frischen Papierblättern neu eingebunden, wohl um das Büchlein abermals zu verwenden. Allerdings finden sich keine handschriftlichen Einträge von späterer Hand und auch kein Name, der auf einen zweiten Besitzer verweist. Das Buch war also vermutlich nicht mehr in Gebrauch, als es Baruch Heymann Levy (1834-1904), Hamburger Rechtsanwalt und Mitglied der Bürgerschaft, ca. 1880 für seine Handschriftensammlung erwarb, die 1906 von der Stadtbibliothek Hamburg angekauft wurde.

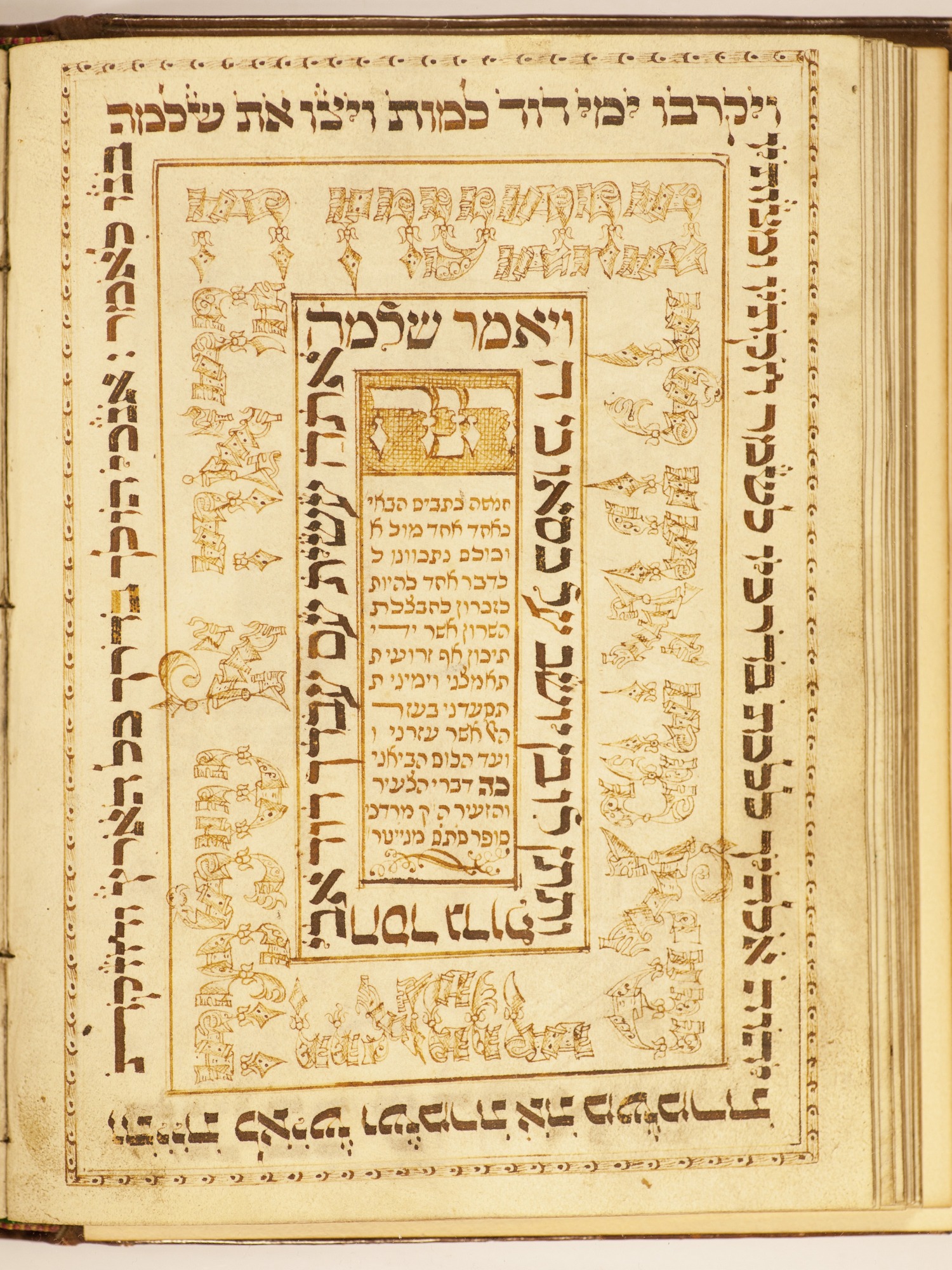

Diese Sammlung zeichnet sich durch einen sehr hohen Anteil illuminierter Manuskripte aus (ca. ein Drittel). Die vorliegende Handschrift, die aufgrund ihrer künstlerischen Gestaltung überhaupt erst den Impetus für Levy gegeben hat, die großväterliche Sammlung fortzuführen, stellt dafür ein gutes Beispiel dar: verzierte Rahmen (Abb. 2) und Initialwörter , die beispielsweise mit Tierfiguren (Abb. 3) oder in Gestalt von sich entfaltenden Schriftrollen (Abb. 4) gezeichnet sind, heben dieses Buch aus der Menge heraus. Auch finden sich zahlreiche Federzeichnungen, so von Löwe und Einhorn (Abb. 5), von der Beschneidungsszene oder von König David im Gebet. Am auffälligsten ist sicherlich die in Kleinstschrift (Mikrographie) gezeichnete Darstellung des biblischen Königs Salomo als Schreiber. Er sitzt an einem Tisch, auf dem sich Tintenfass und Buch befinden. (Abb. 6) Seit dem 9. Jh. ist in jüdischen Handschriften eine Weiterentwicklung der in vielen Kulturen zur schmückenden Ausgestaltung von Randbemerkungen verwendeten Mikrographie anzutreffen, denn hier wird die Miniaturschrift zur Linienführung in größeren geometrischen oder figürlichen Darstellungen verwendet. König Salomo, der traditionellerweise als Autor des biblischen Hohenliedes gilt, wird hier mit den Worten eben dieses Textes gezeichnet, wodurch die gegenseitige Bedingtheit von Autor und Werk bildlich umgesetzt wird.

Der erste Vers des Hohenliedes, der den Titel des Buches und seinen Autor nennt, steht in Quadratbuchstaben geschrieben unterhalb der Vignette mit dem österreichisch-ungarischen Doppeladler: שיר השירים אשר לשלמה – shir ha-shirim asher li-shlomo – „Das Lied der Lieder, von Salomo.“ Das erste und das zweite Wort des zweiten Verses ישקני מנשיקות – yishshaqeni min-neshiqot – „Er möge mich küssen mit den Küssen …“ bilden die Unter- und Oberlippe von Salomos Mund; die weiteren Worte des zweiten Verses bilden einen Teil des Bartes, der sich vom linken Mundwinkel nach unten erstreckt: פיהו כי טובים דדיך מיין – pihu ki tovim dodekha mi-yayin – „… seines Mundes! Süßer als Wein ist deine Liebe.“ Aus den Worten des dritten Verses, „Köstlich ist der Duft deiner Salben, dein Name hingegossenes Salböl; darum lieben dich die Mädchen“, werden Nase, Augenlider und der Backenbart rechts gebildet. Die Verse 4 bis 7 ( „Zieh mich her hinter dir! Lass uns eilen! Der König führt mich in seine Gemächer. Jauchzen lass uns, deiner uns freuen, deine Liebe höher rühmen als Wein. Dich liebt man zu Recht…“) bilden den restlichen Bart und die Krone; Vers 8, („Wenn du das nicht weißt, du schönste der Frauen, dann folge den Spuren der Schafe…“) leitet vom rechten Rand der Krone über zu den beiden schwebenden graphischen Elementen rechts von Salomos Kopf (Abb. 7).

Die letzten Verse des Hohenliedes (8, 11-14) bilden den Text in der unterhalb von Sessel und Tisch als Teil des Rahmens geformten ovalen Kartusche, wobei die letzten vier Worte des letzten Verses האילים על הרי בשמים – ha-ayyalim ʿal-hare besamim – „…[dem Jungen] der Hirsche auf den Balsambergen“ in großer Quadratschrift geschrieben sind und den vier Worten des ersten Verses oben entsprechen. Dem kundigen Leser wird somit auf den ersten Blick klar, dass er den vollständigen Text des Hohenliedes vor sich hat.

Wenn man sich die Mikrographie genau besieht, fällt auf, dass das Gesicht Salomos nicht nur aus Worten geformt ist, sonders dass auch zeichnerische Elemente hinzukommen. Auch sind die beiden aus Text bestehenden ineinander verflochtenen Ornamente, die sich links des Kopfes von Salomo befinden und an Kronen erinnern, bemerkenswert. Sie stellen möglicherweise ein kabbalistisches Motiv dar: die Verbindung zwischen der sechsten sefira (Emanation Gottes) und der niedrigsten, der zehnten sefira – zwischen tifʾeret („Pracht“) und malkhut („Königtum“), dem männlichen und weiblichen Prinzip der Gottheit bzw. Gott und Israel.

Hinzu kommt, dass bereits die vorherrschende theologische Auslegung des Hohenliedes diesen Text als Allegorie auf die Liebe Gottes zu Israel interpretiert. Das in dieser kunstvollen Form gezeichnete Hohelied verkörpert hier also ebenso wie die nur dem Eingeweihten verständlichen kabbalistischen Symbole und der durch den mohel zu vollziehende Ritus der Beschneidung den zwischen Gott und seinem Volk Israel bestehenden Bund.

Literatur

- DEUSEL, Antje Yael (2012): Mein Bund, den ihr bewahren sollt. Religionsgesetzliche und medizinische Aspekte der Beschneidung. Freiburg – Basel – Wien: Herder.

- GOLDSCHMIDT, Salomon (1900): Verzeichniss der Judaica aus der Bibliothek des Herrn Dr. H. B. Levy in Hamburg. Hamburg: Nissensohn.

- NAMÉNYI, Ernö (1941): „Ein ungarisch-jüdischer Kupferstecher der Biedermeierzeit (Markus Donath)“. In: Alexander Schreiber (Hg.): Jubilee-Volume in Honour of Prof. Bernhard Heller, Budapest, 252-257, 8 Tafeln.

- RÓTH, Ernst / STRIEDL, Hans (1984): Hebräische Handschriften. Teil 3: Die Handschriften der Sammlung H. B. Levy an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, Nr. 113.

- SCHEIBER, Alexander (1973/74): „Markus Donath’s Second Misrah-plate“. In: Studies in Bibliography and Booklore 3/4, 80-82.

- DERS. (1979): „Marcus Donath's Mohel Book“. In: Studies in Bibliography and Booklore 12, 9–11.

- SCHOLEM, Gershom (1957): Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Frankfurt a.M.: Metzner.

- SIRAT, Colette / AVRIN, Leila (1981): La lettre hébrai͏̈que et sa signification. Micrography as Art, Paris: CNRS.

- WANDREY, Irina (Hg.) (2014): Tora – Talmud – Siddur. Katalog der Ausstellung „Tora – Talmud – Siddur. Hebräische Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. 18.9.-26.10.2014“ (= manuscript cultures 6).

Beschreibung

Gegenwärtiger Besitzer: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky.

Signatur: Codex Levy 45.

Material: Pergament und Papier; Goldschnitt; bräunliche Tinte; neuerer braun-schwarzer Ledereinband. Insgesamt 67 Blätter. 4 Bl. Papier (ungezählt), 20 Bl. Pergament, 43 Bl. Papier (ungezählt u. unbeschrieben).

Maße: 16 x 12 cm; Schriftspiegel: 14,0 x 9,5 cm.

Herkunft: Neutra (Nitra oder Nyitra), 1819 Österreichisch-Ungarn; heute Slowakei.

Schrift: Aschkenasische Quadratschrift und Halbkursive.

Text von Irina Wandrey

© für Abb. 1-7 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky