Nr. 36

Seelenheil und Prüderie

Zensur in einer deutschsprachigen Handschrift des 15. Jahrhunderts

In der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek findet sich ein spätmittelalterliches deutschsprachiges Manuskript mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Texte darin, von denen zwei zensiert wurden, indem einzelne Wörter durchgestrichen wurden. Der Zensor war dabei so gründlich, dass sich diese Wörter selbst mit modernster Technik nicht wieder lesbar machen lassen. Was waren die Gründe für diese Eingriffe, und was verbergen sie bis heute?

Die Zensur ist in Europa im Wesentlichen ein neuzeitliches Phänomen und wurde mit der Herausbildung der Territorialstaaten in der Zeit kurz nach der Erfindung des Buchdrucks institutionalisiert. In einem System der Vorzensur mussten alle zu druckenden Texte erst den vorgeschriebenen Stellen vorgelegt werden, bevor sie veröffentlicht werden konnten. Doch schon bevor der Buchdruck dieses System ermöglichte, war Zensur als Nachzensur möglich. Handschriften und sogar Inschriften wurden über Jahrhunderte nach möglicherweise gefährlichen Texten und Textstellen durchsucht. Inschriften wurden beschädigt, Textstellen in Handschriften geschwärzt und ganze Bücher vernichtet.

Im Mittelalter bemühten sich vor allem kirchliche Institutionen darum die Verbreitung häretischer Weltvorstellungen und Praktiken zu verhindern. Entgegen unserem populären Mittelalterbild verdammten sie dabei aber, meist nach langer theologischer Diskussion und unter Anhörung des Urhebers, lediglich einzelne Thesen und nur selten ganze Bücher oder gar deren Urheber selbst. Dass aber auch ohne Anklage und Verfahren Buchbesitzer ihre eigenen Buchbestände auf Grundlage theologischer Häresie- und Aberglaubensvorstellungen zensierten, zeigt das hier präsentierte Manuskript.

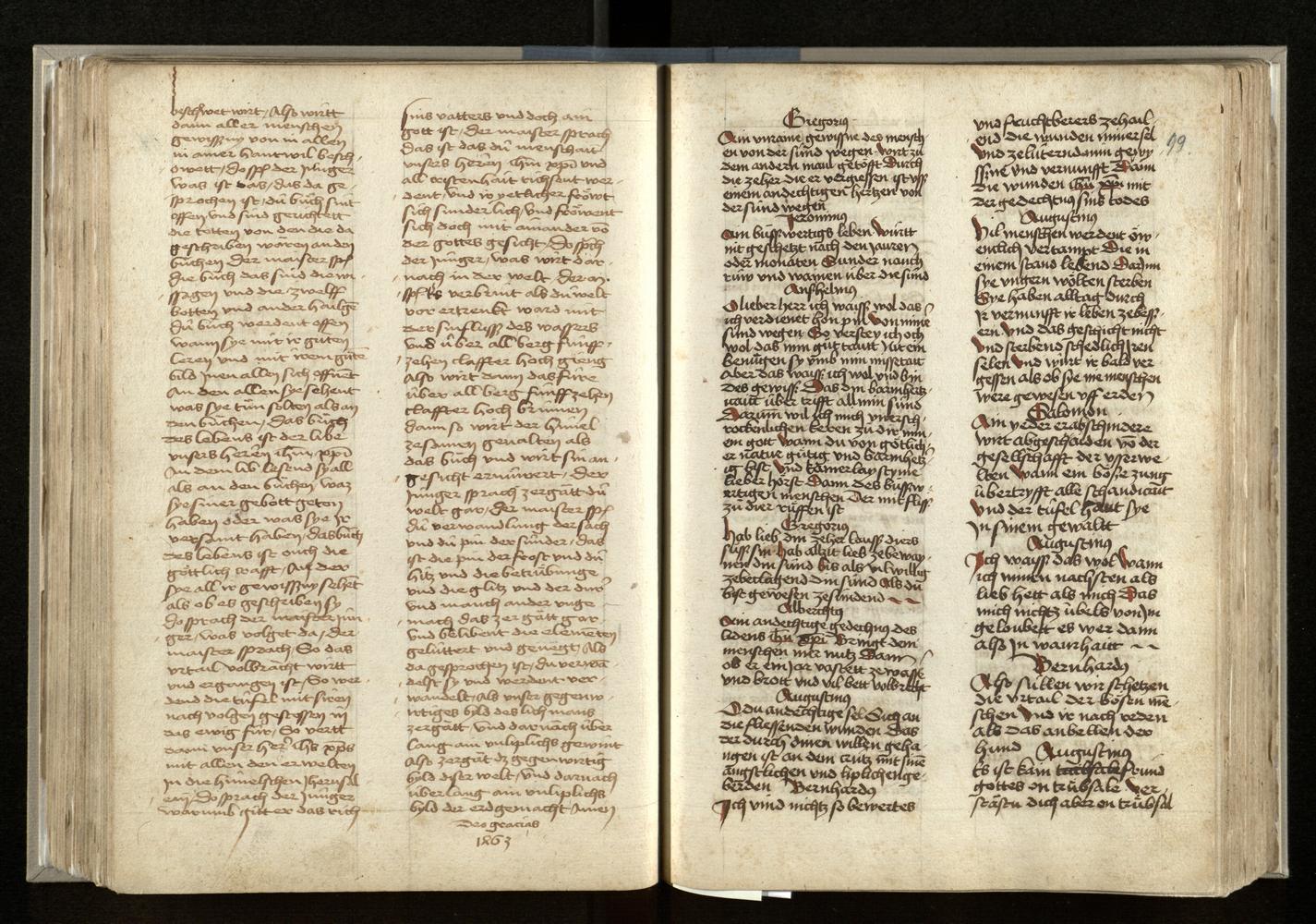

Der Codex germanicus 1 der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ist eine deutschsprachige Handschrift im Folioformat (hier 29 x 20 cm) von 214 Blättern, die aufgrund von Schreibereinträgen (s. Abb.1) und der Wasserzeichenanalyse auf die 1450er bis 1460er Jahre datiert werden kann. Der Kodex setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil (Blatt 1-108) ist das Gemeinschaftsprodukt von fünf Hauptschreibern mit erkennbar unterschiedlichem Schreibduktus (s. Abb.1). Nacheinander haben sie wohl über mehrere Jahre um 1463 medizinische Anweisungen, Haushalts- und Farbrezepte, eine Enzyklopädie sowie eine Sammlung frommer Sprüche eingetragen. Die letzten Seiten dieses Teils blieben leer. Den zweiten Teil (Blatt 109-214) bildet eine ältere, nämlich schon 1454 abgeschlossene Abschrift der Exempelsammlung von den ‚Sieben Weisen Meistern‘ durch wiederum einen anderen Schreiber. Dieser Teil war aber offensichtlich beschädigt, weshalb ein weiterer Schreiber das äußerste Doppelblatt der ersten Lage (Blatt 109/120) dieses Teils ersetzt hat. Da er dabei eine Papiersorte benutzt hat, die auch schon für die hinteren Lagen des ersten Teils benutzt wurde, muss davon ausgegangen werden, dass er mit den Schreibern des ersten Teils zusammengearbeitet hat und auf denselben Papiervorrat zurückgreifen konnte.

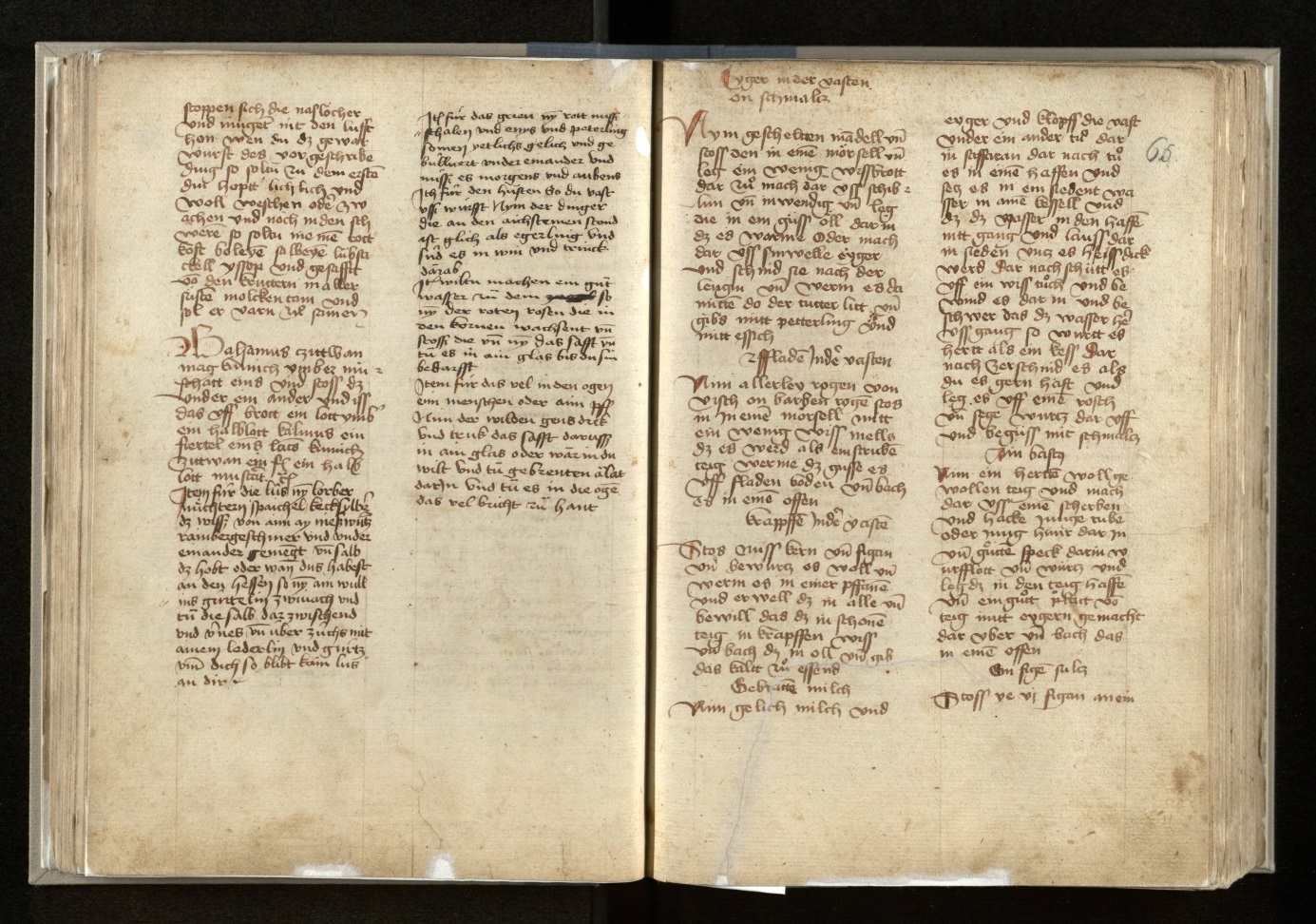

Gebunden wurde der Kodex also vermutlich erstmals zur Entstehungszeit des ersten Teils um 1463, da der Originaleinband aber nicht erhalten ist, lässt sich dies nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Die vergleichsweise hohe Anzahl von kurz nach einander agierenden Schreibern lässt vermuten, dass das Manuskript aus einer Klostergemeinschaft stammt. Aufgrund der dialektalen Prägung der Texte können wir davon ausgehen, dass die gesamte Handschrift aus Schwaben stammt. Zahlreiche Nachträge sowie Eintragungen und Kritzeleien an den Rändern und auf freien Seiten unterschiedlicher Schreiber zeigen, dass das Buch lange und intensiv genutzt wurde (s. Abb.2).

Das Buch ist aufgrund der thematischen Bandbreite der in ihm enthaltenen Texte für die religiöse Unterweisung genauso geeignet wie als Nachschlagewerk bei medizinischen Problemen oder als unterhaltendes Lesebuch. Es beinhaltet unter anderen ein Kochbuch, Gartentipps und medizinische Rezepte, erklärt in der Enzyklopädie, wie das Universum aufgebaut ist, und zeigt auch, wie man zur Jungfrau Maria betet. Es ist ein sogenanntes ‚Hausbuch‘, das bei allem im Haushalt aufkommenden Fragen und Problemen zur Rate gezogen werden kann.

Zensiert wurden innerhalb der Handschrift nur zwei kurze Rezepte. In beiden Fällen wurden einzelne Wörter mit schwarzer Tinte so durchgestrichen, dass diese nicht mehr lesbar sind (s. Abb. 3 u. 4). Der erste Text (s. Abb. 5) ist Teil einer Reihe von Trickrezepten und lautet in neuhochdeutscher Übersetzung:

„Wenn du machen willst, dass die ██████ bei dir sitzen, so nimm die Eier einer Krähe und verbrenne die Eier zu Pulver und mische dieses mit Olivenöl und salbe [dir] die Brauen damit. So siehst du ██████ ██████ bei dir sitzen, so als ob sie deine Freunde sind. Was du sie fragst, das sagen sie dir. Es hilft, für wahr.“

Dieses Rezept wurde so zensiert, dass wir zwar noch genau lesen können, was getan werden muss, aber nicht mehr genau wozu. Man soll sich offensichtlich eine Mischung aus Kräheneierasche und Olivenöl auf die Augenbrauen streichen, sodass man jemanden bei sich sitzen sieht, der einem Fragen beantwortet. Wer dies aber ist, können wir nicht mehr erkennen.

Auf gleiche Weise wurde auch beim zweiten Text vorgegangen. Er lautet in neuhochdeutscher Übersetzung (s. Abb. 6):

„Item: Willst du ein gutes Wasser für den ██████ machen, so nimm von den roten Rosen, die im Getreide wachsen (d. i. Klatschmohn) und zerstoße sie und nimm den Saft und tue ihn in ein Glas, bis du ihn brauchst.”

Diese Streichungen wurden dabei so gründlich durchgeführt, dass wir auch mit modernster Bildaufnahmetechnik nicht mehr erkennen können, was sie verbergen. Da verschiedene Tinten Licht unterschiedlicher Wellenlängen absorbieren, kann man durch Aufnahmen derselben Seite unter verschiedenen Lichtverhältnissen oft abgeschabte oder überschriebene Schrift wieder lesbar machen.

Doch in diesem Fall haben Schreiber und Zensor zwar unterschiedliche Tinten aber denselben Tintentyp benutzt. Beide verwenden Eisengallustinten, die in der Regel aus Pflanzengalle, Eisenvitriol, Wasser und einem Bindemittel (z. Bsp. Gummi arabicum) hergestellt werden. Der mit dieser Tinte geschriebene Text wird im nahen Infrarotbereich ebenso transparent wie es die Streichungen werden. Ein Blick unter die dick ausgeführten Streichungen ist so nicht möglich. (s. Abb. 7).

Technische Hilfsmittel stoßen hier also an ihre Grenzen, aber das gut dokumentierte Kräuterbuch unseres Manuskripts ist auch in einer St. Galler und einer Augsburger Handschrift in ähnlicher Form überliefert. Und tatsächlich findet sich in der Augsburger Handschrift sogar ein Großteil der vom ersten Hauptschreiber in die Hamburger Handschrift eingetragenen Texte, darunter auch eine Parallelversion zu unserem ersten Text:

„Wenn du machen willst, dass die Teufel bei dir sitzen, so nimm die Eier einer Krähe und verbrenne die Eier zu Pulver mit Olivenöl und salbe [dir] die Brauen damit. So siehst du schwarze Teufel bei dir sitzen, so als ob sie deine Freunde wären. Was du sie fragst, das sagen sie dir.“

Der Zensor des Codex germanicus 1 wollte also verhindern, dass der Leser in Versuchung gerät, Teufel herbeizurufen und zu befragen. Aus damaliger theologischer Sicht kam jegliche Kommunikation mit Teufeln einer Anbetung derselben gleich, denn zur Kommunikation benötigt man eine gemeinsame Sprache, die nach Augustinus nicht naturgegeben ist, sondern durch Konvention, das heißt durch einen Vertrag oder Pakt zustande kommt. Kommuniziert man also mit Teufeln, so schließt man automatisch einen Pakt mit diesen, errichtet damit eine Gegenkirche und ist auf ewig vom göttlichen Seelenheil ausgeschlossen. Um dies zu verhindern, wurde unser Text zensiert.

Aber auch in der Augsburger Handschrift findet sich ein Schutzmechanismus: Dieser Kodex ist abschließbar, sodass nur Personen, die um die Gefahren ihrer Lektüre wissen, sie lesen können (s. Abb. 8).

Die Zensur des zweiten Textes hatte vermutlich profanere Gründe. Zwar ist dieses Rezept nicht in der Augsburger Handschrift zu finden, doch lassen hier die Form der Streichungen und die Reste der darüber hinauslugenden Schrift zumindest eine Spekulation zu. Das gestrichene Wort lautet wohl zagel, was auf Neuhochdeutsch ‚Schwanz‘ bedeutet. Wie sein neuhochdeutsches Äquivalent wurde dieses Wort auch zur Bezeichnung des Penis verwandt. Grund für diesen zensierenden Eingriff wäre somit schlicht Prüderie.

Literatur

- FANGER, Claire / KLAASSEN, Frank (2006): „Magic III: Middle Ages“. In: Wouter J. Hanegraaf (Hg.): Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden / Boston: Brill, 724-732.

- FÜRBETH, Frank (2000): „Zum Begriff und Gegenstand von Magie im Spätmittelalter. Ein Forschungsproblem oder ein Problem der Forschung?“. In: Jahrbuch der Oswald-von-Wolkensten-Gesellschaft, 12, 411-422.

- HEILES, Marco (2014):„Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. germ. 1. Handschriftenbeschreibung“. (abgerufen am 15/12/2014).

- KRUSE, Britta-Juliane (2000): „Zensierter Zauber: Getilgte magische und mantische Texte in einer Berliner Handschrift“. In: Peter Jörg Becker et.al. (Hgg.): Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65. Geburtstag. Beiträge aus der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 10. Wiesbaden: Reichert , Bd. 1, 383-397.

- LÁNG, Benedek (2006):„The criminalization of possessing necromantic books in fifteenth-century Krakow“. In: Thomas Wünsch (Hg.): Religion und Magie in Ostmitteleuropa: Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa, 10. Berlin: LIT, 257-271.

- WERNER, Thomas (2007): Den Irrtum liquidieren. Bücherverbrennungen im Mittelalter. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Beschreibung

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Signatur: Cod. germ. 1

Material: Papier, 214 Blätter; Moderner Pappeinband des 20. Jahrhunderts

Maße: 29 x 20 cm

Herkunft: Schwaben, um 1463

Text von Marco Heiles

© für Abb. 1-6: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Abb. 7: CSMC, Abb. 8: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg