Nr. 35

Eine wechselvolle Manuskriptbiographie

Die Odyssee des Codex Florentinus

Der Codex Florentinus ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie vielgestaltig die Biographie eines Manuskriptes im späten 16. Jahrhundert sein kann: Innerhalb von weniger als fünf Jahrzehnten wurde er in Neuspanien (dem heutigen Mexiko) zunächst von der Kirche in Auftrag gegeben, dann auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, nach Europa verschifft, gelangte dort vom Hof des spanischen Königs in Madrid nach Rom in den Besitz des Papstes und wurde schließlich in Florenz Teil der Kunst- und Wunderkammer der Familie Medici.

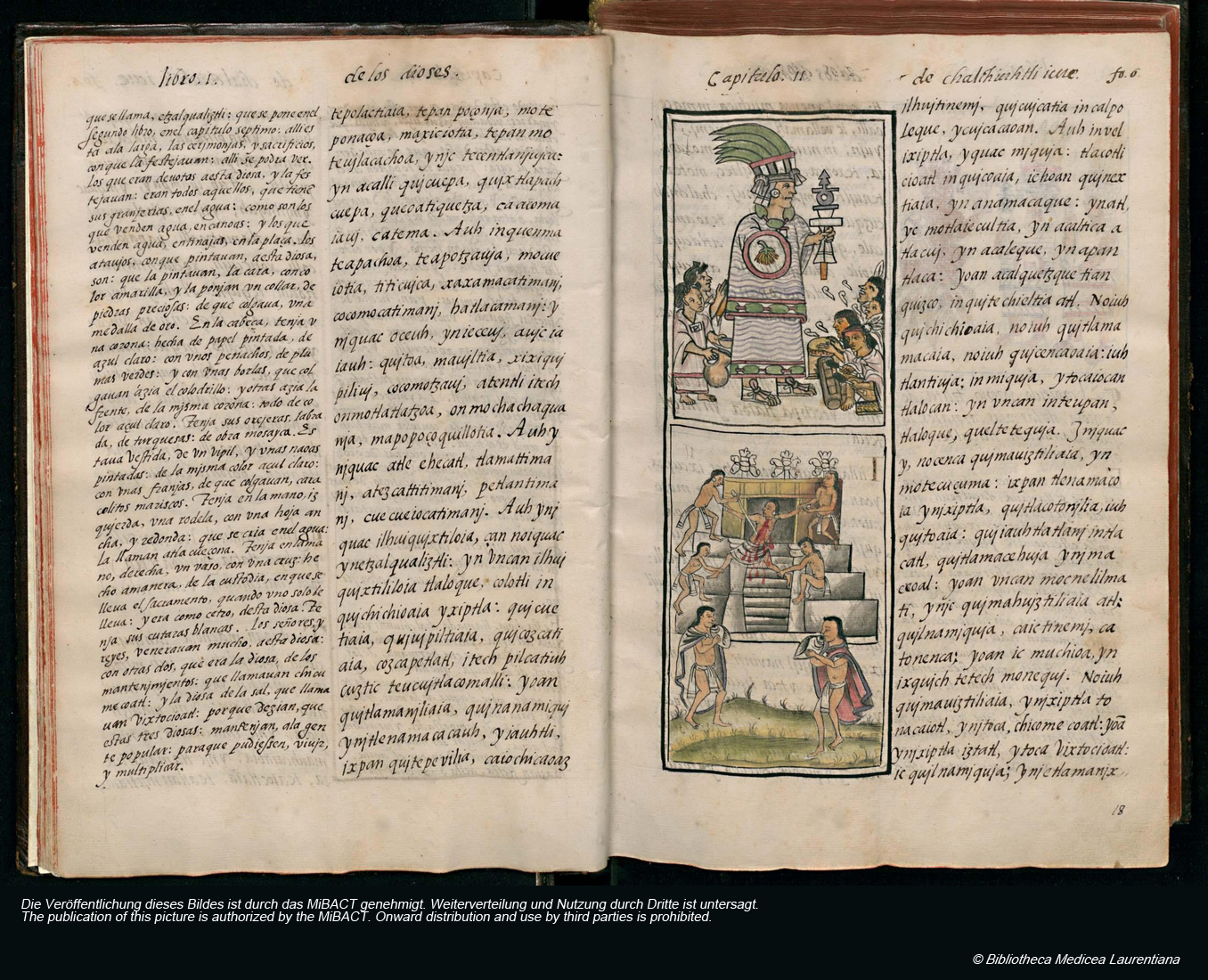

Grund dieser widersprüchlichen Rezeption ist der Inhalt des Manuskriptes bzw. dessen ständige Neubewertung seitens kirchlicher und weltlicher Autoritäten. So ist der nach seinem heutigen Aufenthaltsort benannte Codex die einzige erhaltene Handschrift des 16. Jahrhunderts, die präkolumbische Traditionen und Riten über weite Strecken auf Nahuatl schildert, der Sprache der Mexica, wie sich die Azteken selbst nannten. Von den Franziskanern wurde das Manuskript zunächst für die Mission angefertigt; die Inquisition und Philipp II. (1527–1598) von Spanien verdächtigten die Schrift dagegen, heidnische Riten zu fördern, und entschlossen sich schließlich zum Verbot des Manuskriptes. Ferdinando de Medici (1549–1609) wiederum, der die Handschrift vermutlich in seiner Zeit als Kardinal am Hof des Papstes erwarb, klammerte diese christliche Debatte aus, deutete den Codex als Relikt der vorspanischen Zeit Zentralmexikos und reihte ihn Ende des 16. Jahrhunderts in seine Exotica-Sammlung ein.

Die Forschung geht inzwischen davon aus, dass der über 1.200 Blatt starke und mit rund 2.500 Miniaturen reich bebilderte Codex Florentinus im Jahr 1577 vollendet wurde. Angefertigt wurde das Manuskript von indigenen Schreibern und Malern, die im franziskanischen Colegio de Santa Cruz in Tlatelolco (heute Mexiko-Stadt) ausgebildet worden waren. Das umfangreiche Projekt wurde unter der Ägide des Franziskanermissionars Bernardino de Sahagún (1499–1590) durchgeführt. Der aus Sahagún im spanischen Königreich León stammende Mönch war bereits seit 1529 in Neuspanien tätig und galt als großer Kenner der Sprache und Riten der Mexica. Vermutlich um 1558 wurde er vom Vorsteher der Ordensprovinz, Francisco de Toral, beauftragt, eine Wissenssammlung anzulegen, die für die Unterweisung und Christianisierung der Einwohner Neuspaniens von Nutzen sei. Dieses Interesse der Franziskaner an prähispanischen Kulturen mag zunächst befremdlich wirken, erklärt sich aber aus der einfachen Tatsache, dass die Missionare nur gegen jene nichtchristliche Riten und Feste vorgehen konnten, von denen sie auch Kenntnis hatten.

Sahagún begann daraufhin in den 1560er Jahren, an verschiedenen Orten des Landes Befragungen der lokalen Eliten durchzuführen. Dabei entstand eine umfangreiche Textsammlung (die heute in Madrid aufbewahrten sogenannten Primeros Memoriales), welche zur Grundlage des späteren Codex Florentinus wurde. Zur Niederschrift der Antworten der Befragten auf Nahuatl benutzten Sahagúns Mitarbeiter die lateinische Alphabetschrift, die erst mit der spanischen Eroberung (1521) in Mexiko eingeführt worden war. Zuvor gebrauchten die Mexica keine Schrift, sondern mit Piktogrammen durchsetzte narrative Bildsequenzen, um ihr Wissen zu fixieren und weiterzugeben. Von der anhaltenden Präsenz dieser Tradition zeugen auch eine Reihe von kolorierten indigenen Zeichnungen in Sahagúns Primeros Memoriales. Diese Zeichnungen stellen prähispanische Riten dar und gehen vermutlich direkt auf Vorlagen zurück, die von den Befragten im Rahmen der Gespräche angefertigt wurden.

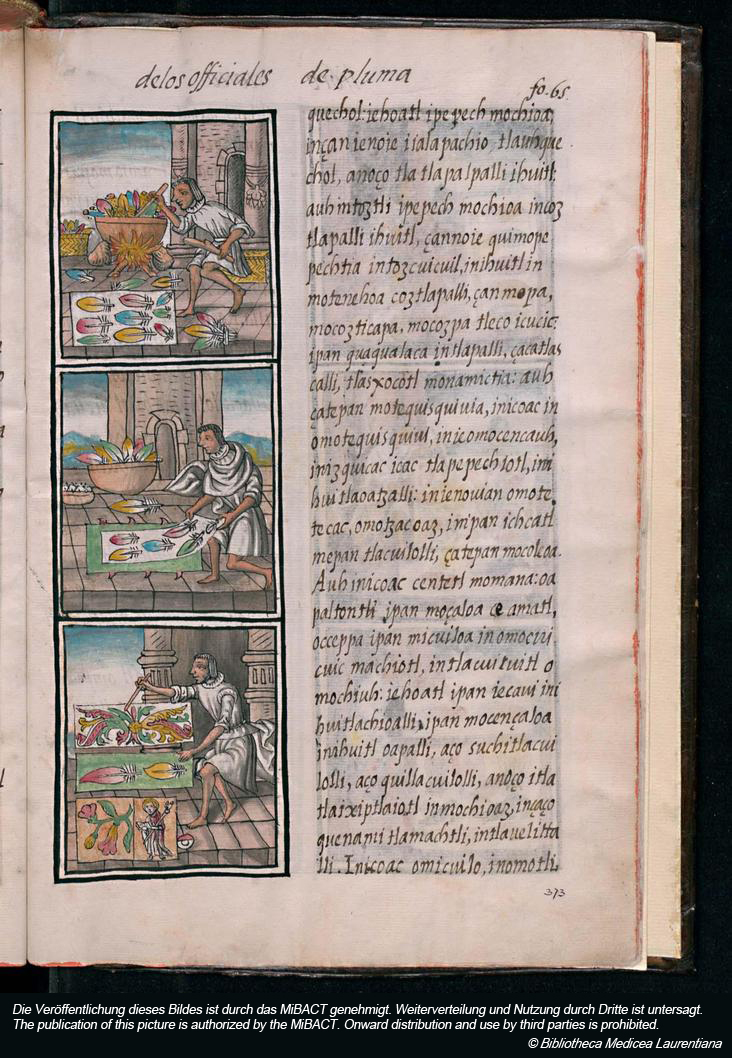

Aus dem Material der Befragungen kompilierte Sahagún in den 1570er Jahren schließlich die Texte des Codex Florentinus. In der Strukturierung der Themen orientierte er sich am Vorbild europäischer Enzyklopädien der Antike und des Mittelalters. In zwölf Bücher gegliedert, schildert die Handschrift zahlreiche Lebensbereiche der Mexica, darunter künstlerische Techniken, wie etwa die Anfertigung der in Europa bewunderten und gesammelten Federbilder. So führt ein Bilderzyklus vor Augen, wie die Federn zunächst gefärbt, zu Mosaiken zusammengelegt, beschnitten und schließlich auf einem Bildträger fixiert werden.

Der ursprüngliche Titel des Manuskriptes Historia universal de las Cosas de Nueva España (Universalgeschichte der Dinge Neuspaniens) lässt sich heute nur noch anhand späterer Kopien rekonstruieren, da er aus dem Originalmanuskript herausgetrennt wurde. Warum dies geschah ist unklar, es gibt in der Forschung aber immer wieder Mutmaßungen darüber, dass der Codex heimlich außer Landes geschmuggelt wurde und so die Identität des Manuskriptes verschleiert werden sollte. Gesichert ist nur, dass Sahagún bei der Vollendung seiner Historia universal mit immer größeren Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, der Franziskanerorden das Manuskript 1570 aus nicht ganz geklärten Gründen beschlagnahmte und Sahagún sein Projekt erst fünf Jahre später wieder aufnehmen konnte. In dieser zweiten Arbeitsphase entstanden spanische Zusammenfassungen der Nahuatltexte, welche den Inhalt des Manuskriptes für ein spanisches Publikum erst verständlich machten. 1580 befand sich der Codex am Hof des spanischen Königs, auf noch ungeklärten Wegen gelangte er bald darauf nach Rom in den Besitz des Papstes. Erstaunlicherweise fand gerade in diesem Moment – im Zentrum der Christenheit – ein Umschlag in der Rezeption statt: Ferdinando de Medici übernimmt das Manuskript als kostbare „Rarität“ und verleibt dieses Kunstwerk in Florenz seiner zunächst im Palazzo Vecchio und dann in den Uffizien untergebrachten Exotica-Sammlung ein.

Einen künstlerischen Abschluss fand die Manuskript-Odyssee in einem 1588 von Ludovico Buti (um 1560–1611) ausgeführten Deckenfresko, in dem die Miniatur eines Kriegers aus dem Codex Florentinus rezipiert wurde und das noch heute von der einstigen Anwesenheit der Handschrift in den Räumen der Uffizien zeugt.

Literatur

- BAIRD, Ellen Taylor (1993): The Drawing of Sahagúns „Primeros Memoriales“. Structure and Style. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

- GARCIA QUINTANA, María José (1999): „Historia de una historia. Las ediciones de la Historia general de las cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún“. In: Estudios de cultura náhuatl, 29, 163–188.

- NICHOLSON, H. B. (2002): „Fray Bernardino de Sahagún. A Spanish Missionary in New Spain, 1529–1590“. In: Eloise Quiñones Keber (Hg.): Representing Aztec Ritual. Performance, Text, and Image in the Work of Sahagún, Colorado: University Press of Colorado, 21–39.

- SCHWALLER, John Frederick (Hg.) (2003): Sahagún at 500. Essays on the Quincentenary of the birth of Fr. Bernardino de Sahagún. Berkeley: Academy of American Franciscan History.

- WOLF, Gerhard / CONNORS, Joseph (Hgg.) (2011): Colors between two worlds. The Florentine Codex of Bernardino de Sahagún. Mailand [u. a.]: Officina Libraria [u. a.].

Beschreibung

Bibliotheca Medicea Laurentiana, Florenz

Signatur: Mediceo Palatino 218–220

Material: 1223 Blatt, 2.468 zum Teil kolorierte Zeichnungen; europäisches Papier (Wasserzeichen: Croix latine, Pélerin); Schrift: braune Tinte; Text: zweispaltiger Aufbau, 29–51 Zeilen; Sprache: Nahuatl und Spanisch, Teile des Prologs auf Latein; Einband: braunes Leder, spanisch

Maße: 30,8–31,0 x 21,0–21,2 cm

Herkunft/Datierung: Neuspanien (heute Mexiko), 157

Text von Anna Boroffka

© für Abb. 1 & 3: Biblioteca Medicea Laurenziana, Florenz. Die Veröffentlichung dieser Bilder ist durch das MiBACT genehmigt. Weiterverteilung und Nutzung durch Dritte ist untersagt., Abb. 2: Patrimonio Nacional, Madrid.