Nr. 33

Mit Luft geschrieben

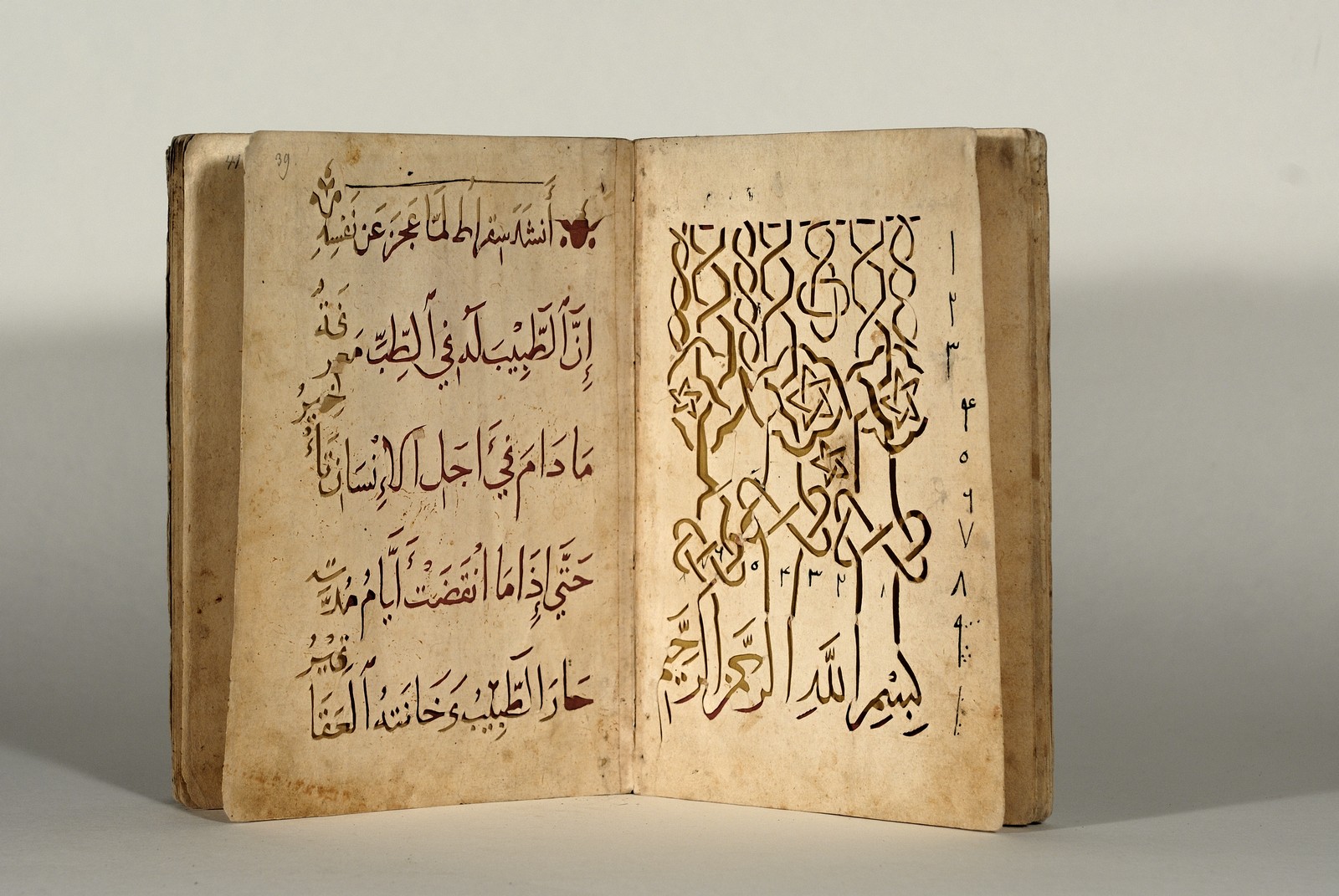

Auf den ersten Blick mag dieses Buch wie viele andere arabische Handschriften aussehen. Öffnet man den eleganten braunen Ledereinband mit seiner schützenden Klappe (Abb. 1), ein typisches Merkmal islamischer Bücher, begegnet man auf den ersten Seiten einem Text, der in einer konventionellen Buchhand geschrieben wurde. Doch schon nach wenigen Seiten kündigt ein Doppelvers eine höchst ungewöhnliche Leseerfahrung an: “Lies Buchstaben ohne Tinte / ihre Tinte wurde vielmehr die Luft (iqra’ ḥurūfan bi-lā midād / qad ṣāra ḥibran la-hā l-hawā إقرأ حروفاً بلا مداد / قد صار حبراً لها الهوأ)”. Wie sollen wir diese Worte verstehen? Was sah der überraschte Betrachter, wenn er die Seiten durchblätterte, auf denen die Buchstaben mit Luft geschrieben waren?

Eine ansehnliche Kopie einer Handschrift anzufertigen, ist keine einfache Aufgabe, egal welcher Technik man sich bedient. Die Regeln der Kalligraphie einzuhalten, beginnend beim fachgerechten Zuschnitt des Schreibrohrs bis hin zur richtigen Proportion der Buchstaben, erforderte einen gut ausgebildeten Spezialisten. Wer heute mit Druckern und Kopiermaschinen aufgewachsen ist, mag es sich kaum vorstellen können, dass man einen Text vervielfältigt nicht indem man auf einen Knopf drückt, sondern durch viele Stunden, Tage, ja sogar Monate an unermüdlicher Handarbeit. Der Künstler, dem wir das hier vorgestellte Buch zu verdanken haben, ging mit seinem Arbeitseinsatz noch einen ganzen Schritt weiter: In dieser Handschrift, die insgesamt drei Texte umfasst, sind die letzten beiden nicht mit Tinte niedergeschrieben, sondern aus dem Papier ausgeschnitten.

Diese letzten beiden Texte, der umfangreichste Teil des Bandes, sind zwei poetische Kompilationen, deren eine den Titel Bayān al-takhṣīṣ fī ma῾ānī al-tafṣīṣ trägt. Dieses mit Bezug auf den Inhalt nichtssagende Wortspiel könnte man versuchsweise als Sichtbarmachen des Spezifischen in den Bedeutungen des Gesonderten wiedergeben, es ist jedoch eigentlich nicht zu übersetzen. Die Sammlung möchte eine breite thematische Auswahl bieten (Preis und Schmähung, Liebe und Trauer, Beschreibungen von Natur und Schönheit) und versammelt gefeierte Dichter von der vor-islamischen Zeit bis in die spät-mamlukische Periode im 15. Jahrhundert. Wie das Vorwort erklärt soll diese eklektische Sammlung „jedem, der sie sieht, als ein Garten, und jedem, der Zeit damit verbringt, als Nahrung“ dienen. Der jeweilige Zusammensteller ist nicht genannt, aber er könnte mit dem „Schreiber“ (kātib) einer der beiden Texte identisch sein, Muḥammad Sohn des Urkumās al-Ḥanafī (Abb. 2), welcher wiederum als Muḥammad b. Urkumās al-Yashbakī al-Niẓāmī al-Ḥanafī, identifiziert werden kann, einem respektierten jedoch anderweitig kaum bekannten Überlieferer von Prophetenaussprüchen und Experten in der Koranexegese, der im Jahr 842 AH / 1438 u.Z. in Ägypten geboren wurde und dort offensichtlich am Beginn des 16. Jahrhunderts u.Z. noch lebte.

Die beiden Texte sind nicht allzu umfangreich, was wiederum mit ihrer eigentümlichen Produktionsweise zu tun haben könnte. Die Scherenschnitt-Technik bringt sowohl einen sehr großen Zeit- als auch Materialaufwand mit sich. Jedes der extra dicken Papierblätter kann nur eine Seite Schrift aufnehmen. Mit nur fünf Zeilen pro Seite wird schon der kleine hier wiedergegebene Text zu einem ansehnlichen Bändchen – und wahrscheinlich keinem billigen. Der für in diesem Stil gearbeitete Texte betriebene Aufwand dürfte dem Umfang seiner Produktion natürliche Grenzen gesetzt haben.

Kalligraphische Papierschnitt-Techniken könnten ihren Ursprung in Zentralasien unter turksprachigen Dynastien genommen haben. Von dort haben uns spätestens seit dem 15. Jahrhundert sowohl Beispiele als auch narrative Quellen über die Technik erreicht. Zwei unterschiedliche Arten der Ausschnitt-Kalligraphie sind bekannt. In der ersten werden die Buchstaben ausgeschnitten und dann auf einen Untergrund aufgeklebt. Diese Form ist oft für einzelne, reich dekorierte Blätter benutzt worden, auf denen ein Vers oder eine Sentenz auch einmal eine zoomorphe Form wie die eines Löwen annehmen konnte. Wir haben hier jedoch die zweite, sehr viel seltener anzutreffende Technik vor uns. Dafür wird nicht das ausgeschnittene Papier, sondern vielmehr die entstandene Leere benutzt, der Text durch das Fehlen jedweden Materials dargestellt.

Die meisten der auf uns gekommenen Beispiele stammen aus den zentralen Provinzen des Osmanischen Reiches im westlichen Anatolien mit seiner Hauptstadt Istanbul, wo die Technik im 16. Jahrhundert am Hof des Sultans Sulaymān des Prächtigen besonders in Mode gewesen zu sein scheint. Die ganz anders geartete Buchkultur der arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches hatte ihre eigene Vorliebe für kalligraphische Meisterschaft, scheint jedoch kein vergleichbares Interesse an der Ausschnitt-Kalligraphie gefunden zu haben. Das hier vorgestellte Exemplar hat allerdings eine ägyptische Vorgeschichte.

Der Band wurde im Jahr 1807 durch Ulrich Jasper Seetzen (1767-1811) erworben, einem deutschen Forscher, der den Nahen Osten mit dem offiziellen Auftrag zur Suche nach Antiquitäten, Kuriositäten und auch Büchern bereiste, welche er an seinen fürstlichen Patron, den Herzog von Gotha, schicken sollte. In diesem Fall fand Seetzen das Manuskript in der ägyptischen Metropole Kairo, wo er die Jahre 1807 bis 1809 verbrachte. Ob sie aber auch in Ägypten hergestellt wurde, ist nicht sicher. Doch Chronogramme – d.h. Verse, welche durch die Addition des Zahlenwertes ihrer Buchstaben das Datum ihrer Produktion anzeigen – über Ereignisse in Ägypten im Jahr 1018 AH / 1609-10 u.Z. machen es sehr wahrscheinlich, dass sie spätestens um dieses Datum herum hier zu finden war. Wenn darüber hinaus die Identifikation des Autors und “Schreibers” als Kairiner Gelehrter des 15. Jahrhunderts korrekt sein sollte, könnte dies durchaus das älteste erhaltene Exemplar eines in der Ausschnitt-Technik angefertigten Buches aus Ägypten sein.

Später hat ein Leser eine arabische Notiz hinterlassen, welche seine Lektüre des Manuskripts dokumentiert. Sein Name war Ibrāhīm b. Muḥammad al-Ḫalwatī und seinen Eintrag datierte er am Ende des Monats Raǧab 1063 AH / Ende Juni 1653 u.Z. (Abb. 3). Dennoch, das spezielle Erscheinungsbild des Buches hat diesen Leser nicht zu einem Kommentar bewegt. Daher bleiben wir ohne Hinweis darauf, wie die Besitzer dieser Handschrift dessen eigenartige Natur wahrgenommen haben oder mit ihr umgegangen sind.

Verglichen mit der höchst kreativen Ausgestaltung auf vielen der erwähnten zoomorphen Seiten sieht dieses Exemplar geradezu unauffällig aus, indem es nichts als eine klare, wenn auch elegante nasḫī-Handschrift, welche für die Buchproduktion typisch war, zeigt. Die einzigen Ausnahmen sind die geometrischen Formen, die aus der basmala, einer am Beginn jedes zeitgenössischen muslimischen Textes zu findenden Anrufung Gottes, herauswachsen (Abb. 4). Der ästhetische Effekt der Technik wurde oft auch noch gesteigert durch das Unterlegen der Seiten mit verschiedenfarbigen Blättern und dies findet sich auch in einigen Fällen im vorliegenden Manuskript. Das komplette Fehlen jeglicher weiterer Ausschmückung oder Effekte als die reine Schrift lässt die Frage aufkommen, ob die gleiche Art üppig gestalteter Blätter, wie sie am Osmanischen Hof so in Mode waren, in Ägypten nicht produziert wurden oder ob die vorliegende Arbeit niemals beendet wurde?

Wilhelm Pertsch, der im 19. Jahrhundert den umfassenden Katalog aller arabischen Handschriften in Gotha anfertigte, war verwundert und fragte sich, warum eine solche Arbeit unternommen worden sein sollte. Zur damaligen Zeit betrachtete er mit diesem ausgeschnittenen Text etwas einzigartiges, das sich in keiner anderen europäischen Bibliothek fand. Er fragte sich, ob die Blätter „als Schablone zur Vervielfältigung des Textes benützt” worden sein könnten, findet dafür aber keinen Hinweis. Heute kennen wir viele weitere Beispiele ausgeschnittener Bücher und können mit Sicherheit sagen, dass sie nicht als eine Art Ersatz der mechanischen Reproduktion dienten, sondern vielmehr als Ausweis außergewöhnlicher Fertigkeiten und der Wertschätzung der ästhetischen Dimension der Buchkultur.

Literatur

- BLAIR, Sheila (2006): Islamic calligraphy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 55-56, 449-451, 515-516.

- PERTSCH, Wilhelm (1878): Die Arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Band 1. Gotha: Friedr. Andr. Perthes, 86-87.

- SCHMITZ, Barbara (1993): „Cut paper“. In: Encyclopaedia Iranica online. (abgerufen am 01/11/2014).

Beschreibung

Forschungsbibliothek Gotha, Schloss Friedenstein

Signatur: A 42

Material: Papier, fol. 75, davon 23 leere als Hintergrund für den ausgeschnittenen Text / 21 Zeilen pro Seite (geschriebener Teil), 5 Zeilen pro Seite (ausgeschnittener Teil); brauner Ledereinband mit Klappe, gold-gerahmtes Zentral-Medaillon

Maße: 25 x 19 cm

Herkunft: 9. bis 10, Jahrhundert AH / 15. bis 16. Jahrhundert u.Z., wahrscheinlich Ägypten

Text von Boris Liebrenz

© für alle Bilder: Forschungsbibliothek Gotha, Schloss Friedenstein