Nr. 32

Von Wegen und Wirrungen in unbeschriebenen Räumen

Das Schicksal der Vier Evangelien des Ioan von Kratovo

Diese im Jahr 1562 angefertigte, gut erhaltene kirchenslawische Version der Vier Evangelien (HACI 34) war seit jeher ein wertvoller Gegenstand. Es handelt sich nicht nur um ein von dem berühmten orthodoxen Kalligraphen und Illuminator Ioan von Kratovo (wirkend 1526–1583) kunstvoll gestaltetes Werk, sondern darüber hinaus ist das Manuskript von kostbaren Edelmetallen dick umhüllt; allein der versilberte und vergoldete Einband wiegt 14 Kilogramm. Die Geschichte dieser Handschrift können wir anhand der diversen Anmerkungen an den Seitenrändern teilweise rekonstruieren. Einige dieser Randbemerkungen sind in ungelenker Schrift geschrieben; es überrascht, dass ein solch wunderschönes Buch, dem einst sakrale Kräfte zugeschrieben wurden, von kindlich anmutenden Kritzeleien übersät ist. Ein besonders interessanter Kontrast findet sich auf einer opulent illuminierten Seite, auf der am Rand ein gewisser Petre, der anscheinend zu einer Familie von Boza-Verkäufern gehörte (Boza war ein fermentiertes Getränk, das zur Zeit der Osmanen auf dem Balkan verbreitet war), eine Eintragung hinzugefügt hat. Wie war es möglich, dass die grobe Handschrift eines Boza-Verkäufers ihren Platz in diesem zeremoniellen Buch finden konnte, dessen Handhabung ein Privileg des Klerus war?

Bei den Vier Evangelien von 1562 handelt es sich um eine 338 Blätter starke Handschrift, geschrieben in kyrillischer Schrift gemäß den Regeln der Resava-Orthographie der serbischen Variante des Kirchenslawischen. Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert war diese Rechtschreibung die bei der Herstellung von Handschriften in Kratovo und Umgebung (heute in der Republik Mazedonien gelegen) meistverwendete. Das Material der Vier Evangelien von 1562 ist Papier und die Maße sind 28,8 x 18,7 cm. Das Hauptmerkmal der Handschrift besteht in den üppigen Illuminationen. Der Kopist schrieb durchgehend zwanzig Zeilen pro Seite und illuminierte auf jeder den Anfangsbuchstaben. Jedem der vier Evangelien – nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes – ist ein Porträt des jeweiligen Evangelisten vorangestellt, das die obere Hälfte der Seite einnimmt (siehe Abb. 1).

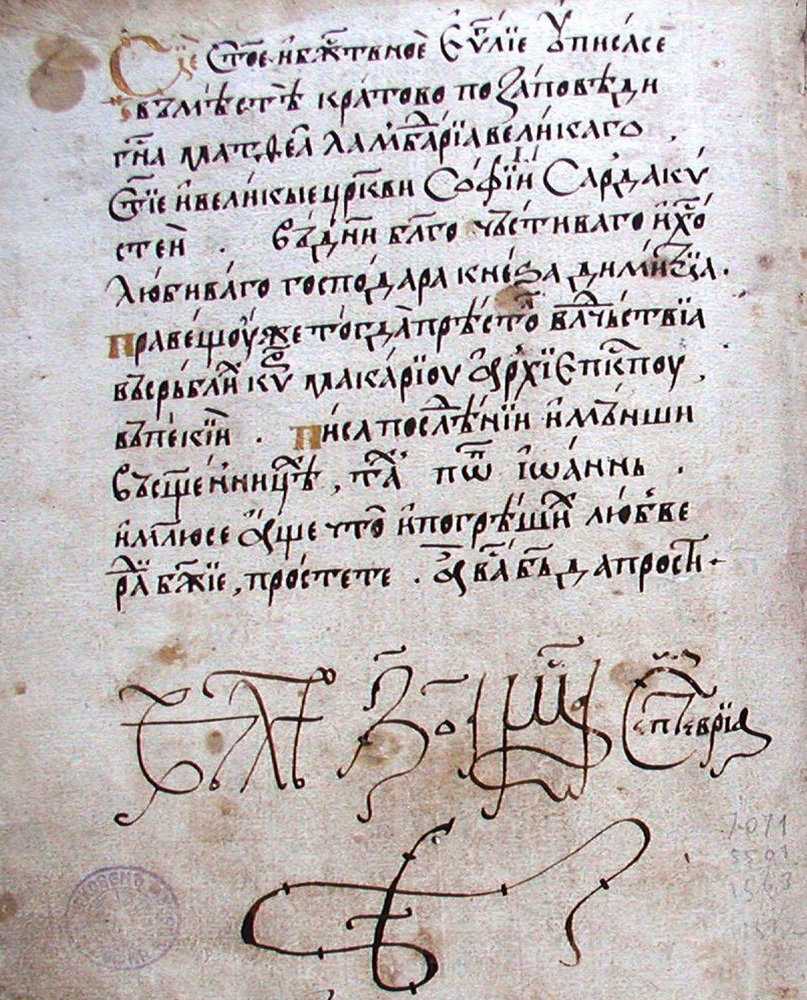

Dieses Buch gehörte zu einer größeren kirchenslawischen Schreibertradition, bei der man an den Rändern und auf leeren Seiten der Handschriften häufig auf verschiedene Arten von dort hinterlassenen Anmerkungen und Aufzeichnungen stößt. Einige dieser Eintragungen stammten von dem Kopisten des Werks, aber es finden sich auch viele Anmerkungen, die von anderen niedergeschrieben wurden, manchmal sogar erst mehrere Jahrhunderte nach dem Zeitpunkt der Anfertigung der Handschrift. Die Themen dieser Eintragungen sind breitgefächert, sie reichen von Informationen bezüglich der Herstellung des Buchs bis zu verhängnisvollen Ereignissen wie dem Ausbruch von Seuchen, Hungersnöten, Kriegen, Erdbeben und extremen Wetterverhältnissen. Diese Version der Vier Evangelien ist vollgestopft mit Randbemerkungen. Aus diesen kurzen Anmerkungen können wir eine ganze Menge über die turbulente Geschichte dieses Manuskripts erfahren. Die älteste Eintragung in der Handschrift ist der von dem Illuminator und Kopisten Ioan hinterlassene Kolophon (siehe Abb. 2). Er teilt uns mit, dass die Handschrift von dem Kantor Matej in Auftrag gegeben wurde, dem Geistlichen, der die Choral-Gottesdienste der berühmten Hagia-Sophia-Kirche in Serdica (heutiges Sofia, Bulgarien) leitete. Ioan schreibt auch, dass das Werk im September 1562 in der Stadt Kratovo, einem bedeutenden Zentrum des Bergbaus im Osmanischen Reich, vollendet wurde. Obwohl das Buch für die Liturgie in der Hagia-Sophia-Kirche in Auftrag gegeben worden war, blieb es nicht dort.

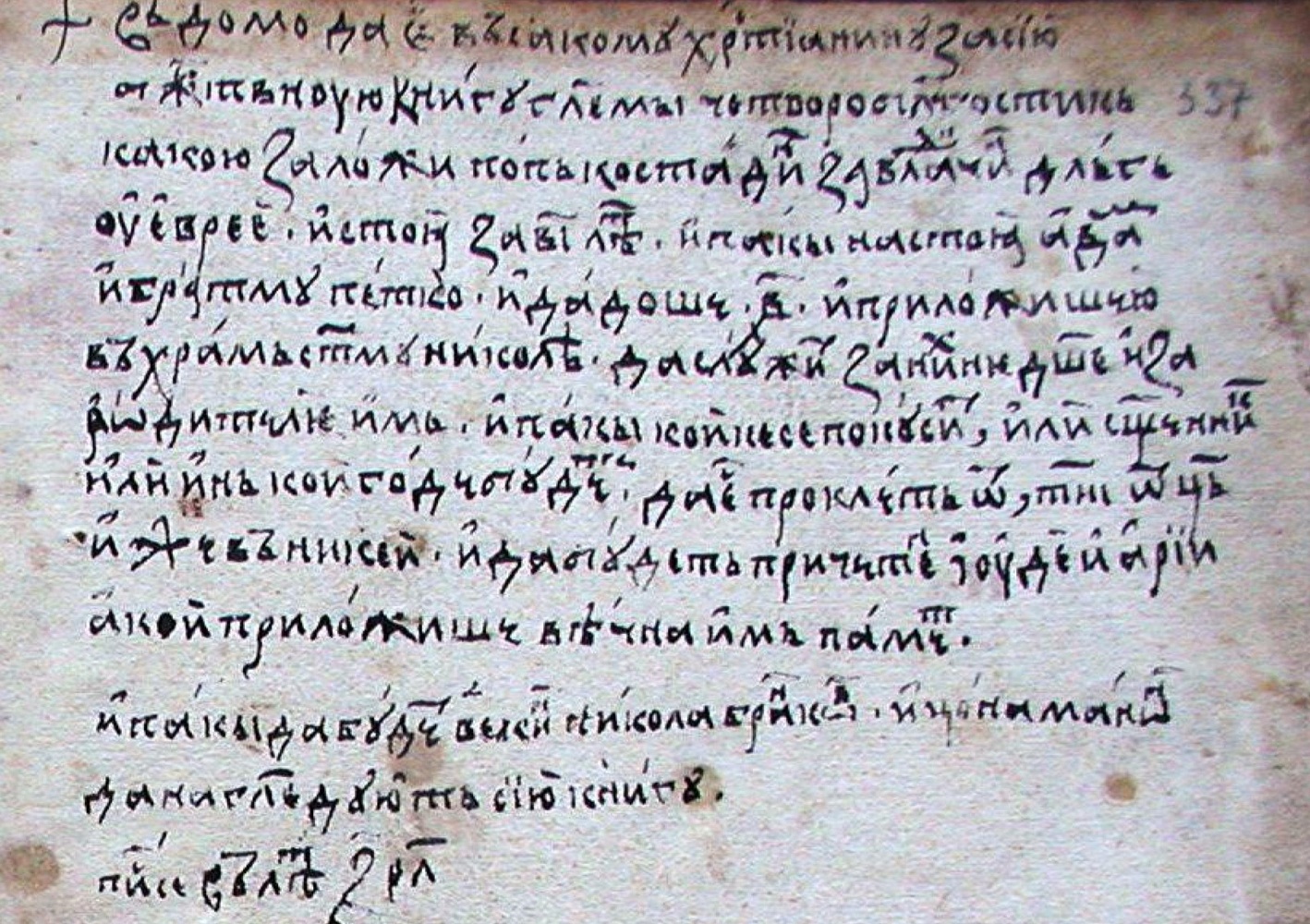

Tatsächlich hatte ein Priester namens Konstantin das Manuskript bereits im Jahre 1610 „den Juden” [Pfandleiher und Geldverleiher] als Pfand für eine Schuld gegeben. Ein Bericht über diese Transaktion wurde zum Zeitpunkt der Schuldaufnahme nicht niedergeschrieben, sondern erst anlässlich der Tilgung zwölf Jahre später. Im Jahr 1622 gelang es einer Gruppe von ktitor – wohlhabende orthodoxe Bürger, die Geldmittel für Klöster und religiöse Kunstwerke zur Verfügung stellten – die Handschrift wieder auszulösen. Der Mitteilung des Schreibers entnehmen wir, dass „der ktitor Adam und sein Bruder Petko“ 2 000 Asper (osmanische Silbermünzen) spendeten und die Handschrift der Kirche des Heiligen Nikola in Sofia schenkten. Um zu verhindern, dass sich so etwas jemals wiederholen könnte, wurde ein Anathema (ein von einer kirchlichen Autorität ausgesprochener Fluch) veröffentlicht, das das Buch in der Zukunft davor schützen sollte, verpfändet oder gestohlen zu werden. Es wurden sogar zwei Männer, Nikola Brankov und Cone Manol, zu Beschützern des Buches ernannt, aber nichtsdestotrotz wechselte das Buch auch weiterhin häufig seinen Besitzer (siehe Abb. 3).

Das präzise Datum seines nächsten Weggangs ist nicht bekannt, aber ein Vermerk gibt an, dass 1646 die ktitor „Petre, Verkäufer von boza“, und „Ioan Glav’sho“ 2 500 Asper für seine Rückgabe an die Kirche des Heiligen Nikola bezahlten. Petre, der Boza-Verkäufer, kostete seine Spende ausgiebig aus, indem er eine weitere lange Eintragung hinterließ, die sich am unteren Rand der Blätter 2b bis 13b über viele Seiten hinzieht. In einer ungelenken, krakeligen Schrift, die eine Menge durchgestrichenen Text und Korrekturen enthält, bestätigt Petre die Schenkung und hofft, dass sie ihm und seinen Eltern etwas Gutes verheißen wird (siehe Abb. 4). Ein so wertvolles Buch wie die Vier Evangelien war eigentlich schon dafür prädestiniert, seinen Besitzer häufig zu wechseln, besonders in den Jahrhunderten, in denen die Macht des slawisch-orthodoxen Klerus unter osmanischer Herrschaft abnahm. Es ist schwierig, den Geldwert der Vier Evangelien im siebzehnten Jahrhundert mit einem gegenwärtigen Bezugswert zu vergleichen. Allerdings können wir einer Klage über die Geldentwertung, die in einer in das Jahr 1626 datierten Randbemerkung geäußert wird, entnehmen, dass ein tovar (ca. 130 Kilogramm) Weizen damals 60 Asper kostete. Unter Berücksichtigung dieser Information sehen wir also, dass der Wert der Vier Evangelien etwa dem von 26 tovar Weizen entsprach – einer Menge, die ausreichen würde, um eine kleine Stadt zu verköstigen.

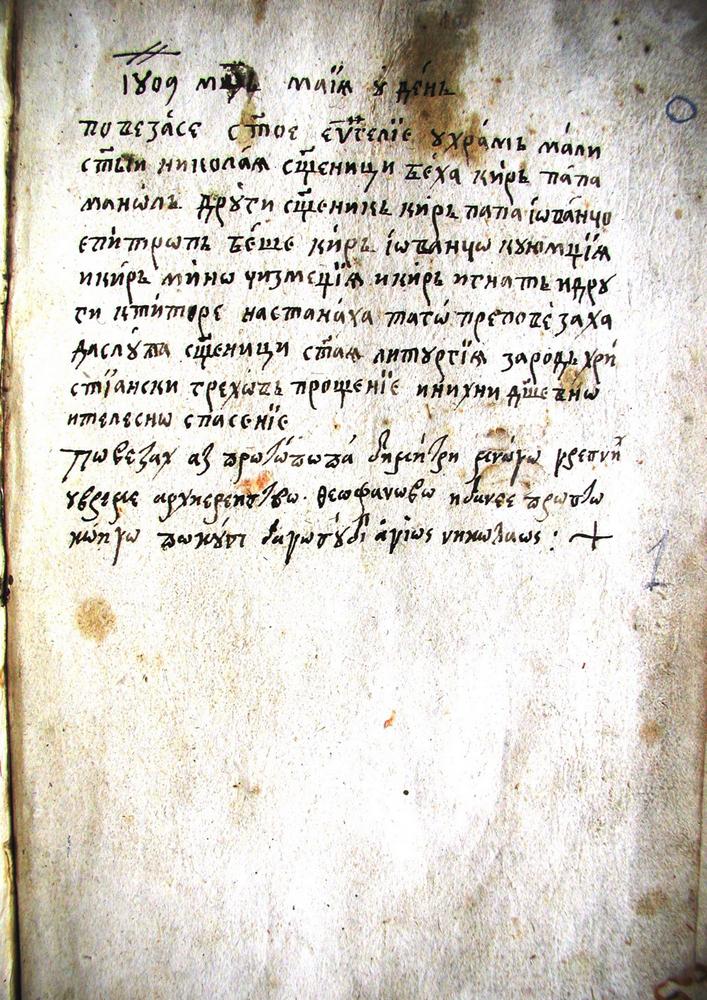

Auch Anmerkungen zum Bucheinband findet man. Das Manuskript wurde mehrere Male neu eingebunden. Obwohl es keine Angaben zum Original-Einband gibt, erfahren wir, dass ein neuer im Jahre 1677 angefertigt wurde. Dieses Ereignisses wird in einer illuminierten Eintragung gedacht, in der ein gewisser ktitor Grujo erwähnt wird (siehe Abb. 5). Die Handschrift besaß also nicht von Beginn an den verzierten Vordereinband, den wir heute sehen. Der reich verzierte, versilberte und vergoldete Einband, der die Zeiten überstanden hat, wurde im frühen neunzehnten Jahrhundert von Hand gefertigt. Auf dem ersten leeren Blatt befindet sich eine Eintragung, die die Neubindung der Handschrift im Jahre 1809 durch einen Goldschmied namens Hristo vermerkt (siehe Abb. 6), der auch eine lange Inschrift eingravierte, die die metallene Oberfläche des Einbands umrahmt (siehe Abb. 7). Außer der Hinzufügung seines eigenen Namens würdigt er den Erzbischof Teofan, zwei Priester der Kirche, in der die Handschrift aufbewahrt wurde, und die ktitor, die die Kosten für den neuen Einband übernommen hatten. Die Reise des kostbaren Buches dauerte nach 1809 an, wiewohl sich der Verlauf dieser späteren Ereignisse nicht in seinen Rändern wiederfindet. Die erhaltenen Eintragungen erzählen uns eine reichhaltige Geschichte, beginnend mit der Herstellung der Handschrift, ihrem Wert im Verlauf der Jahrhunderte, ihrer Abtretung aufgrund von Schulden und die Bemühungen wohlhabender gläubiger Personen, sie an den verehrten Ort zurückzubringen, an den sie gehört: in die Mitte des Altars. Und in den Beschreibungen dieser Wege und Wirrungen offenbart sich uns die Geschichte, die sich hinter dem stolzen, wenn auch ungelenken Gekritzel eines Boza-Verkäufers verbirgt, der bestrebt war, seine Spuren auf diesem heiligen und zeremoniellen Gegenstand zu hinterlassen.

Literatur

- CLEMINSON, Ralph (2011): „Margin as Text“. In: Raia Kuncheva (Hg.): Marginalnoto v/na literaturata, Sofia: Boian Penchev, 626-641.

- GEORGIEVSKI, Mihajlo ГЕОРГИЕВСКИ, Михајло (1997): „Knizhevno-iluminatorskata shkola na pop Jovan od Kratovo od XVI vek“. In: Mihajlo Georgievski (Hg.): Prilozi od starata makedonska knizhevnost i kultura. Skopje: Menora, 69-77.

- PANAIOTOV, Veselin ПАНАИОТОВ, Веселин (1999): Marginalii Маргиналии. Shumen: Glauks Глаукс.

- POP-ATANASOV, Gjorgi ПОП-АТАНАСОВ, Ѓорги (2004): „Joan Kratovski Јоан Кратовски“. In: Gjorgi Pop-Atanasov, Ilija Velev, Maja Jakimovska-Toshikj (Hgg.): Tvorci na makedonskata literatura (IX-XVIII vek) Творци на македонската литература (IX-XVII век) . Skopje: Institut za makedonska literatura Институт за македонска литература, 283-286.

- STANKOVA, Liliana / NENKOVSKA Lora (2009): „The manuscript heritage of Ioan Kratovski”. In: European Journal of Science and Theology, Vol. 5, No. 1, 13-24.

- VELEV, Ilija ВЕЛЕВ, Илија (2012): “Chetvoroevangelieto na pop Joan Kratovski od 1562 godina”. In: Ilija Velev: Chetvoroevangelieto na pop Joan Kratovski od 1562 godina: Elektronsko izdanie Четвороевангелието на поп Јоан Кратовски од 1562 година: Електронско издание. Skopje: Institut za makedonska literatura, 9-66.

- VELEV, Ilija ВЕЛЕВ, Илија (2012): Chetvoroevangelieto na pop Joan Kratovski od 1562 godina: Elektronsko izdanie Четвороевангелието на поп Јоан Кратовски од 1562 година: Eлектронско издание. Skopje: Institut za makedonska literatura Институт за македонска литература.

Beschreibung

Historisches und Archivarisches Kirchen-Institut in Sofia (HACI)

Signatur: HACI Nr. 34

Material: Papier (338 Blätter/20 Zeilen pro Seite; Hülle: versilberter und vergoldeter Einband von 1809)

Maße: 28,8 x 18,7 cm

Entstehungsort: Die Stadt Kratovo (Mazedonien), 1562

Text von Kristina Nikolovska

© für alle Bilder: Velev, 2012