Nr. 28

Ein fleischgewordener Buchstabe?

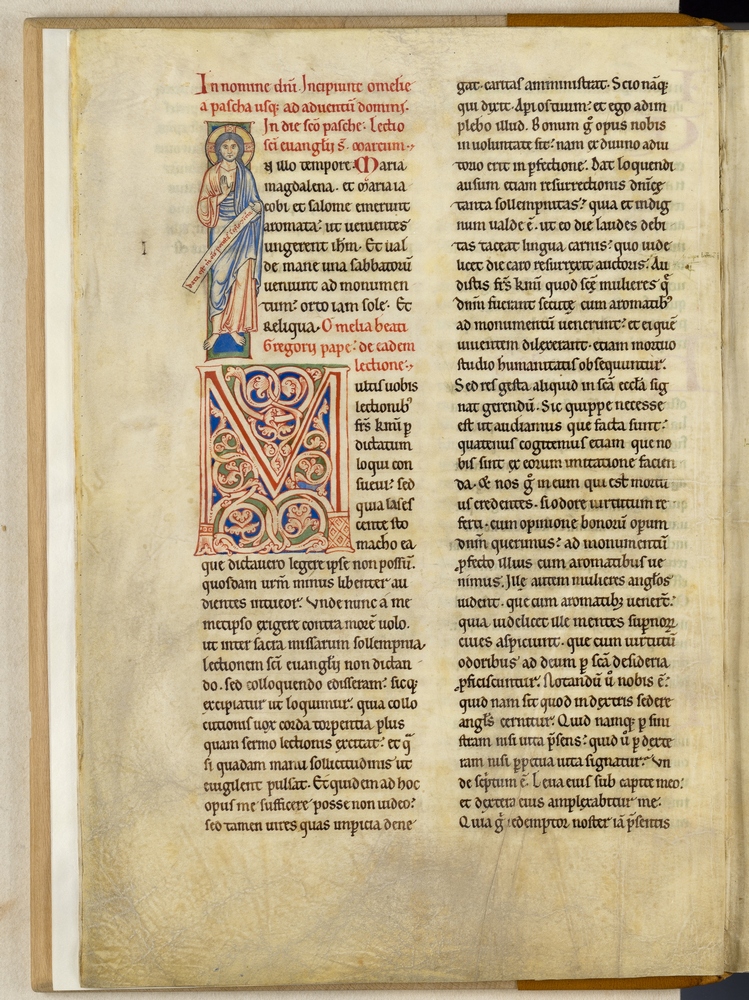

In diesem mittelalterlichen Manuskript der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, das einen altehrwürdigen Text aus dem 8. Jahrhundert trägt, aber erst gut 300 Jahre danach in einem Kölner Klosterskriptorium entstanden ist, wird ein einziger Buchstabe nicht als klassisches Buchstabenzeichen wiedergegeben. Er dient vielmehr als Hintergrund für eine menschliche Figur und wird von dieser fast gänzlich überschnitten. Es ist der erste Buchstabe des ersten Wortes im gesamten Buch. Wer ist die Person und warum blickt sie den Betrachter so durchdringend an?

Der Codex, der einige Jahre vor oder nach der Jahrhundertwende um 1200 in dem bekannten Kölner Pantaleonskloster entstanden ist, ist nur sehr knapp seiner Zerstörung entgangen und teilt damit das Schicksal einer Gruppe von Handschriften der Hamburger Staatsbibliothek, zu denen auch das Manuskript des Monats August 2012 gehört, das aus dem gleichen Skriptorium stammt.

Die Handschrift birgt ein Homiliar. Sie enthält Predigttexte (Homilien), die nur an Sonntagen oder den hohen Feiertagen im Kreise der Klerikergemeinschaft gelesen werden. Die einzelnen Predigten beginnen stets mit einem Bibelzitat, auf welches eine Auslegung oder ein Kommentar eines Kirchenvaters folgt.

Die Sammlung der Predigttexte geht auf den Gelehrten Paulus Diaconus zurück, der im Auftrag von Karl dem Großen am Ende des 8. Jahrhunderts Homilien aus den Schriften der Kirchenväter zusammenstellen sollte. Die Texte sollten in zwei Bänden gebunden werden. Der erste Band, die sogenannte pars hiemalis (Winterteil), beinhaltet die Predigten für die Zeit von Advent bis zum Ostersamstag, während der zweite Teil, die pars aestiva (Sommerteil), die Predigten für die Zeit von Ostersonntag bis zum Ende des Kirchenjahres umfasste.

Es sollte die wohl berühmteste Predigtsammlung des Mittelalters werden!

Welche Wertschätzung dem Text auch noch ungefähr 300 Jahre später zu Teil wurde, lässt sich schon an dem Äußeren der Handschrift erkennen: Allein die Ausmaße des Codex mit guten 51 Zentimetern Höhe und 25 Zentimetern Breite machen deutlich, welche Kostbarkeit hier vorliegt. Ruft man sich ins Gedächtnis, dass für diese Pergamentgröße eines Doppelblattes ein ganzes Tier sein Leben lassen musste, wird man sich bewusst, welchen Materialwert schon der Beschreibstoff besitzt. Daneben ist aber auch die Qualität des Pergaments in seiner gleichmäßigen hellen Färbung und makellosen Oberfläche ganz erstaunlich.

Um ein einheitliches Schriftbild zu erhalten, sind Vorarbeiten nötig. Dafür wird ein Liniennetz über die Seite gelegt, das entweder mit dunkler Tinte nachgezogen oder mit einem Griffel eingedrückt wird. In dieser Handschrift erahnt man nur mit geübtem Auge die Prägung, wodurch ein starke Präsenz der Schrift erzielt wird, die auf dem Pergament zu schweben scheint. Die Schrift selbst ist sauber und deutlich, zeigt kaum Fehler und wie in den meisten großformatigen Handschriften ist der Text auf zwei Spalten verteilt, um dem Auge – in diesem Fall jenem des Vorstehers der Messe – das laute Lesen des Textes zu erleichtern.

Der hier vorliegende Codex ist der zweite Teil des ursprünglich zweibändigen Werkes und beginnt darum mit der Predigt zum Ostersonntag. Der erste Band ist zu unbestimmter Zeit verloren gegangen.

Schlägt man die Handschrift an der Homilie zum Ostersonntag auf, fällt der Blick direkt auf eine Figur, die dem Betrachter wachsam entgegenblickt (Abb. 1). Es ist Christus, wie der goldgelbe Kreuznimbus, der seinen Kopf umgibt, deutlich macht. Es ist die einzige Figur im ganzen Buch. Christus hält die Rechte im Segensgestus vor der Brust erhoben, während die Linke das Ende eines Spruchbandes umfasst, das mit dem folgenden Bibelausspruch (Matthäus 28, 18) in lateinischer Sprache beschrieben ist (Abb. 2): „Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra“ („Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden“). Diese Sentenz spricht Christus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern und erteilt ihnen anschließend den Auftrag, in die Welt zu ziehen und das Evangelium zu verkünden. Christus steht vor dem Buchstaben und verdeckt ihn fast gänzlich. Damit geht er mit dem Buchstaben eine enge Verbindung ein und bildet ihn als vergrößerten Anfangsbuchstaben nach, der in den ersten Bibelpassus einführt. Er formt den Buchstaben „I“ von „in illo tempore“ , also einer klassischen Einleitungsformel im Sinne von „zu jener Zeit ergab es sich…“. Der daran anschließende Text aus der Bibel (Markus 16,1-2), der wie jede Predigt in diesem Manuskript mit einer roten Überschrift eingeleitet wird, schildert in wenigen Worten, wie die Frauen das leere Grab Christi vorfinden. Das Thema ist hier demnach der erste Blick der Menschen auf das Wunder der Auferstehung. Auf diese Weise verbinden sich die überraschten und zweifelnden Frauen am leeren Grabe im Text mit der Figur des Christus, der aber den Betrachter anblickt und ihn dazu aufruft, das Evangelium zu leben und zu verkünden. Das heißt, die Frauen sehen Christus nicht, aber der Leser des Buches sieht den Auferstandenen, wird des Mysteriums gewahr und erhält den Sendungsauftrag von Christus.

Blickt man erneut auf die Seite, tut sich nach einer weiteren roten Überschrift, wie sie auch schon den ersten Passus einleitete, die nächste große Initiale auf. Sie ist von Ranken überwuchert und leitet in den Kommentar ein, den Gregor der Große, ein Kirchenlehrer aus dem 6. Jahrhundert, einst verfasste. Es fällt auf, dass hier genau die gleichen Farben verwendet werden wie bei der Christus-Initiale. Nur das Gold des Nimbus wird in der zweiten Initiale nicht benutzt, es ist aber auch das Zeichen der Göttlichkeit Christi und gehört zu der Figur.. Ansonsten findet sich die Farbigkeit der blauen und roten Gewandung Christi und das Grün des Rahmens in beiden Initialen wieder.

Daran schließt sich der Gedanke an, dass Christus auch hier in dem nächsten Textbeginn über die identische Farbgebung vorhanden ist. So wie auch an allen anderen Predigtanfängen, die zwar einfachere Initialtypen verwenden, die Farbigkeit von rot und blau aber immer beibehalten (Abb. 3). Dadurch wurde Christus in jedem Textbeginn mitgemalt und mitgedacht und die christliche Botschaft schon allein über die Farben verkündet!

Die Verschränkung von Buchstabe und Christusfigur kulminiert in der christlichen Idee des inkarnierten Logos, im fleischgewordenen Wort Gottes in Christus. Das inkarnierte Wort ist zum fleischgewordenen Buchstaben geworden, das in jedem Textbeginn des Buches wachgerufen wird und so den alten und hochgeschätzten Text Buchstabe für Buchstabe gänzlich durchdringt.

Literatur

- BRANDIS, Tilo (1972): Die Codices in scrinio der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Hamburg: Hauswedell, 25-26.

- LEGNER, Anton (Hg.) (1985): Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik, Ausst.-Kat. Schnütgen-Museum, Köln, Bd. 2, 291.

- LEGNER, Anton (Hg.) (1972): Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Ausst.-Kat. Schnütgen-Museum, Köln, Bd. 2, 321, 330.

- STORK, Hans-Walter (2005): „Handschriften aus dem Kölner Pantaleonskloster in Hamburg. Beobachtungen zu Text und künstlerischer Ausstattung“, in: H. Finger (Hg.): Mittelalterliche Handschriften der Kölner Dombibliothek (Erstes Symposion der Diözesan- und Dombibliothek Köln zu den Dom-Manuskripten). Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek: Köln, 259-285, bes. 237.

- SCHMITZ, Wolfgang (1985): „Die mittelalterliche Bibliotheksgeschichte Kölns“, in: A. Legner (Hg.): Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik, Ausst.-Kat. Schnütgen-Museum, Köln, Bd. 2, 137-148.

- WIEGAND, Friedrich (1897): Das Homiliarium Karls des Großen auf seine ursprüngliche Gestalt hin untersucht. Leipzig: Deichert.

Beschreibung

Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek

Signatur: Cod. in scrin. 1b

Material: Pergament, 174 Blätter

Maße: 51,5 x 35 cm, moderne Foliierung

Schriftraum 40,5 x 25 cm, 2 Spalten, 38 Zeilen, große gotische Minuskel

Herkunft: Köln, St. Pantaleonskloster, zw. 1190 und 1210

Text von Lena Sommer

© für alle Bilder: Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg.