Nr. 19

Nähte, Flicken, Glossen:

Traditionelle Instandhaltungsmethoden in einem Koranmanuskript aus Borno

Dieser Koran wurde möglicherweise im 17., spätestens aber im 18. Jahrhundert im ehemaligen Sultanat Borno kopiert. Das Manuskript enthält umfangreiche Anmerkungen zum arabischen Text des Korans, was typisch für viele andere Korane aus Borno im nordöstlichen Nigeria ist. Die Anmerkungen sind sowohl in Alt-Kanembu (eine exegetische Sprache, die eng verwandt ist mit dem in der Umgebung des Tschadsees gesprochenen Kanuri) als auch in Arabisch geschrieben und bezeugen ein fortgeschrittenes Koranstudium islamischer Gelehrter und ihrer Schüler. Die Kommentare zum Koran in beiden Sprachen stammen aus Unterrichtssituationen und waren nicht zum Kopieren gedacht, was die Abwesenheit identischer Abschnitte oder Wörter in allen bekannten Manuskripten erklärt. Das hier vorgestellte Manuskript ist eine einzigartige Ausnahme, da der gesamte Inhalt des letzten Blattes kopiert und mit dem Original aufbewahrt wurde. Was könnte der Grund für diese ungewöhnliche Beilage gewesen sein?

Das Manuskript ist ein vollständiger Koran und besteht aus insgesamt 251 Blättern (sog. Folios). Es ist im Besitz einer islamischen Gelehrtenfamilie in Konduga im Bundesstaat Borno, daher auch der Name „Konduga-Manuskript“. Wie im islamischen Afrika üblich, besteht es aus einer Sammlung loser Blätter, die in einen ledernen Umschlag gewickelt sind und in einer ledernen Büchertasche aufbewahrt werden. Die Randbereiche und der Zeilenabstand in diesem großformatigen Manuskript (32x22 cm) sind relativ großzügig bemessen, die Zeilenanzahl nimmt im Laufe des Manuskripts allmählich von dreizehn auf sechzehn Zeilen pro Seite zu. Das Wasserzeichen in Gestalt eines Ankers ist typisch für venezianisches Papier bis ins 17. Jahrhundert und belegt, dass das Papier aus Italien importiert wurde.

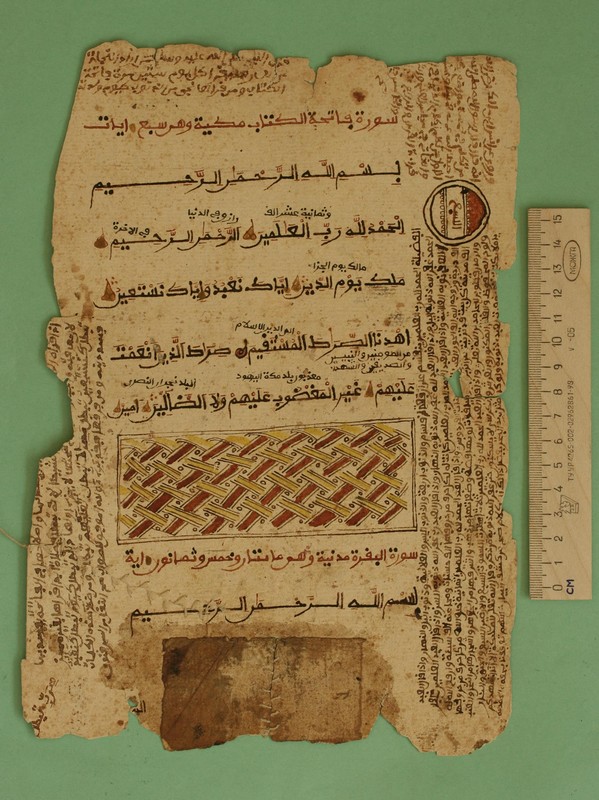

Das Manuskript enthält viele Zitate aus verschiedenen arabischen Kommentaren (tafsīr von al-Bayḍāwī, al-Samarqandī, Tha‘labī und vielen anderen) in verschiedenen Handschriften in brauner und schwarzer Tinte (Abb. 2). Die Anmerkungen in Alt-Kanembu sind größtenteils interlinear geschrieben. Der Korantext und die Anmerkungen sind im sogenannten „Barnawī”-Stil der arabischen Schrift geschrieben, der typisch für Borno ist.

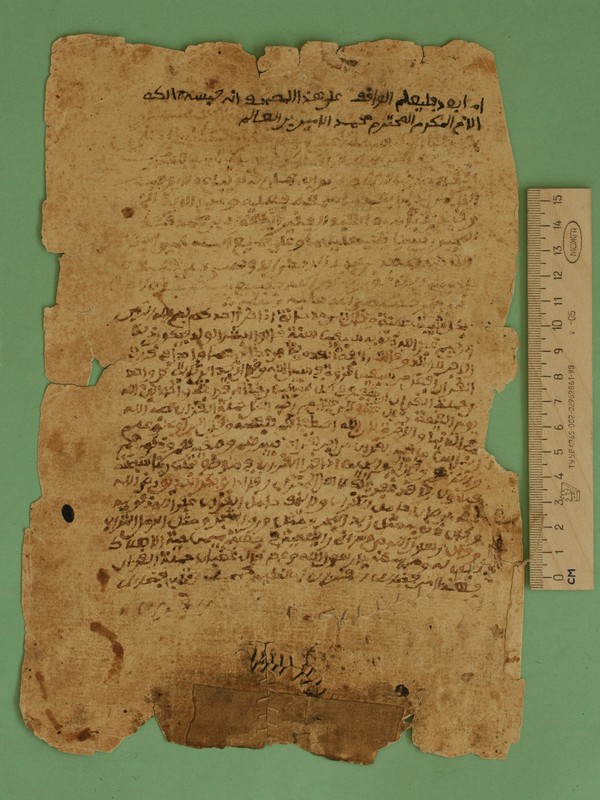

Das „Konduga”-Manuskript ist in vieler Hinsicht ungewöhnlich. Es ist der einzige bisher bekannte Koran mit einem zweiseitigen Vorspann (Folios 1b und 2a, Abb. 1). Er enthält Texte, die den Vorzügen des Koran gewidmet sind, Informationen zu dessen Rezitation und Überlieferung und möglicherweise den Namen des ursprünglichen Besitzers (noch nicht identifiziert). Der Korantext selbst – die eröffnende Sure al-Fātiḥa – beginnt erst auf Folio 2b (Abb. 2).

Der Schreiber des Vorspanns auf Folio 1b und 2a schrieb auf dem linken Rand von Folio 2b weiter und stellte so eine Passage aus dem verbreiteten arabischen Kommentar von al-Samarqandī neben den Anfang des Korans, der von einem anderen Schreiber stammt (während der Kommentar auf dem rechten Rand aus dem tafsīr Kashf al-bayān von Tha’labī wiederum von einer anderen Hand kommt).

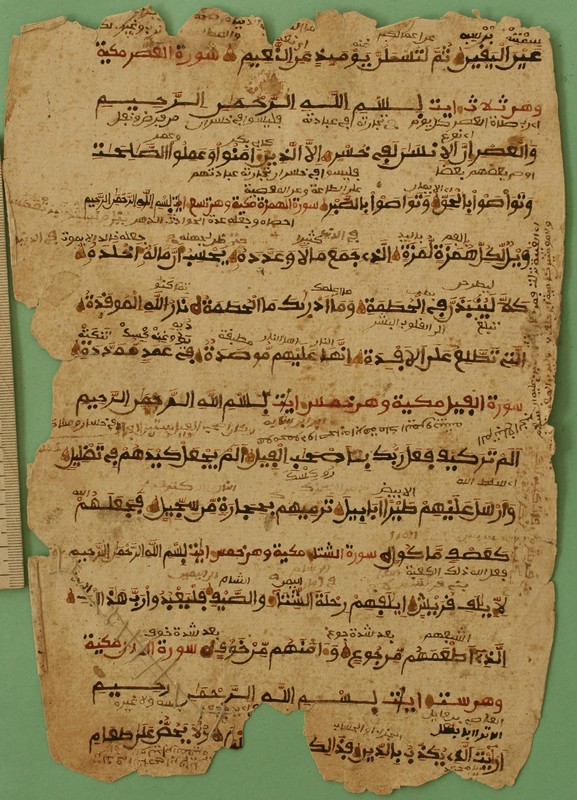

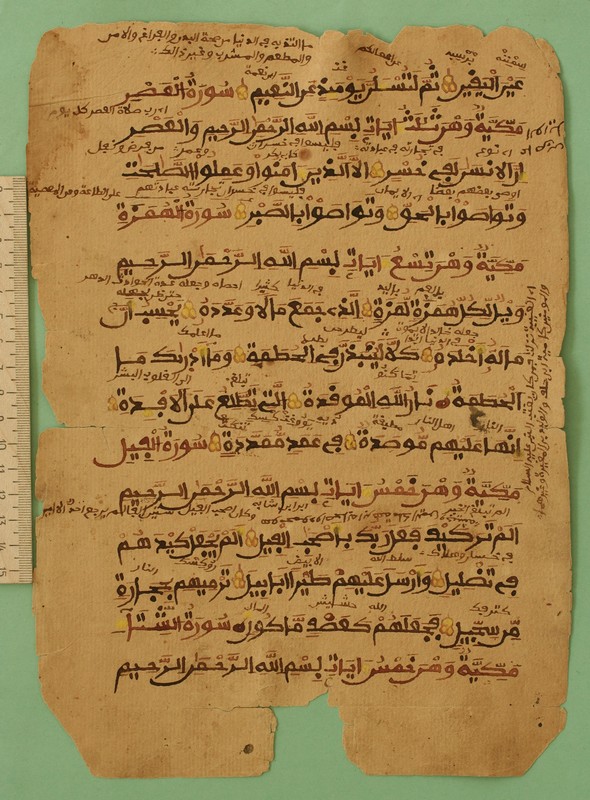

Folio 249 enthält die letzten und kürzesten Abschnitte (Suren) des Korans (von 102 bis 114) und bildet das letzte Blatt des ursprünglichen Manuskriptes. Es wird gefolgt von einer Beilage von zwei Blättern (Folios 250 und 251) mit den gleichen zwölf Suren, allerdings von einer anderen Hand geschrieben und einer zusätzlichen Tinte: Neben dem schwarzen Haupttext und den roten Surenüberschriften sind hier die dreiblättrigen Versteiler mit Gelb gefüllt. Die Beilage ist etwa ein Jahrhundert später entstanden, wie sich aus dem Gegenzeichen „Andrea Galvani“ auf der letzten Seite (Folio 251b) schließen lässt, das sich auf die italienischen Papiermühlen in Friaul bezieht (das Wasserzeichen „tre lune“ ist auf dem vorangehenden Folio 250 zu sehen).

Die gleiche letzte Seite der Beilage enthält eine Anrufung der Giftpflanze kaykataj (Butterblume oder Hahnenfuß), die gegen Insekten und Würmer benutzt wurde (Abb. 5). Die Formel hat wohl gegen Insekten geholfen, war aber anscheinend unwirksam gegen andere zerstörerische Einflüsse wie Feuchtigkeit und Schimmel, denen der untere Teil des Manuskripts zu einem späteren Zeitpunkt ausgesetzt war, was die Brüchigkeit des Papiers im Bereich des unteren Rands zur Folge hatte. Ein Besitzer oder vermutlich eher mehrere Besitzer benutzten über Generationen Papierstreifen und Fäden für Flicken und Nähte, um es gegen Risse zu schützen, die sich von unten einschlichen.

Solche Ausbesserungen kommen auf jedem zweiten oder dritten Blatt vom Anfang des Manuskripts bis zu den beiden der Beilage am Ende vor (Abb. 4 und 5). Da es diesen ebenso gegangen ist wie dem vorangehenden ursprünglichen Band, war wahrscheinlich das Kopieren der letzten zwei Blätter ein erster Schritt zur Erhaltung des Manuskripts, dem später das Flicken und Nähen folgte. Im Kontext der Korangelehrsamkeit in Borno sind diese Erhaltungsbestrebungen für den einzigartigen Fall verantwortlich, dass ein Teil des Korans mit Glossen (Worterklärungen) in Alt-Kanembu und interlinearen tafsīr-Kommentaren in Arabisch kopiert wurde.

Der Inhalt von Folio 249 wurde vollständig kopiert. Zum Beispiel wurde die Glosse in Alt-Kanembu simnin bǝrsibi „mit einem Auge des Vertrauens“ in der oberen rechten Ecke von Folio 249a (Abb. 3) über dem Korantext ‘ayn al-yaqīn „mit dem Auge der Gewissheit“ (Q. 102:7) an die gleiche Stelle kopiert (Abb. 4). Auch die arabischen Kommentare aus dem tafsīr al-Jalālayn und einigen anderen exegetischen Texten wurden wortgetreu wiederholt, und sogar die Schreibrichtung wurde beibehalten, mit der gleichen Glosse im Original und in der Kopie auf dem Kopf stehend (Abb. 3 und 4). Allerdings war das Layout für den Kopisten nicht von Belang. Der Haupttext weist eine andere Zahl von Zeilen pro Seite auf (sechzehn im Original gegenüber vierzehn in der Kopie), und der Zeilenumbruch des Korantextes ist verschieden.

Das Kopieren aller drei Textschichten des ursprünglichen Blattes (Korantext, arabische Kommentare und Glossen in Alt-Kanembu) zeigt, dass kein Text für das Restaurierungsunterfangen des Kopisten zu unbedeutend war. Seine Sorgfalt war höchstwahrscheinlich bestimmt von Ehrfurcht vor dem gesamten Manuskript als einer Sammlung exegetischer Praktiken über Generationen.

Literatur

- Bivar, Adrian David H. (1960): „A dated Kuran from Bornu”. In: Nigeria Magazine, 65, 199–205.

- Bivar, Adrian David H. (1968): „The Arabic calligraphy of West Africa”. In: African Language Review 7, 3–15, I–VIII.

- Bondarev, Dmitry, (2006): „The language of the glosses in the Bornu Qur’anic manuscripts”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 69, 1, 113-140.

- Bondarev, Dmitry (2013a): „Multiglossia in West African manuscripts: a case of Borno, Nigeria”. In Dmitry Bondarev, Jörg B. Quenzer, and Jan-Ulrich Sobisch (Hrsg.): Manuscript Cultures: Mapping the Field. De Gruyter (in Vorbereitung).

- Bondarev, Dmitry (2013b): „Qur’anic exegesis in Old Kanembu: linguistic precision for better interpretation”. In Dmitry Bondarev und Tal Tamari (Hrsg.): Qur’anic exegesis in African languages, a special issue of the Journal of Qur’anic Studies (in Vorbereitung).

Kurzbeschreibung

MS.5.Konduga

Koran; Borno, Nordost-Nigeria

Papier, 251 Folios, 32x22 cm

18.-19. Jahrhundert

School of Oriental and African Studies, Universität London, digitale Sammlung MS380808

Text von Dmitry Bondarev

© für alle Abbildungen: School of Oriental and African Studies (SOAS) und Dmitry Bondarev (CSMC)