Nr. 18

Götter, Gifte und Gelehrte

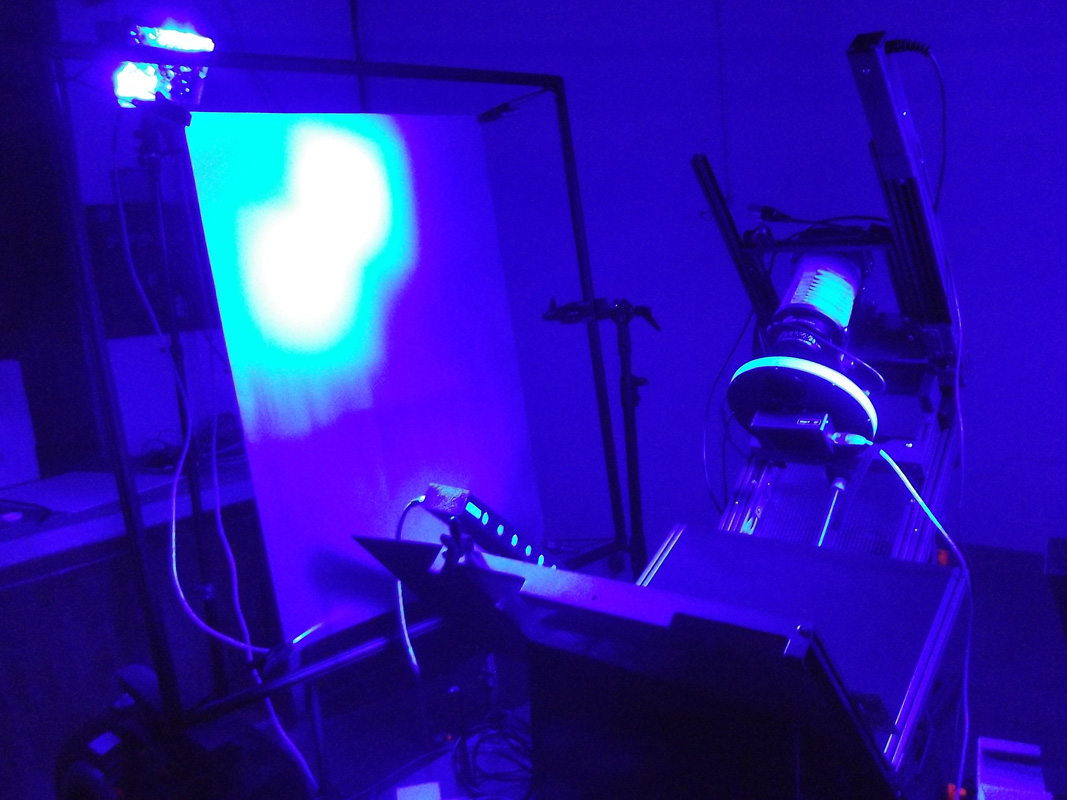

Eine Gruppe von Natur- und Geisteswissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs ist in diesem Jahr für drei Wochen nach Kathmandu gereist, um dort lagernde Handschriften erstmals unter Zuhilfenahme einer Reihe von modernsten technischen Geräten einer manuskriptwissenschaftlichen Analyse zu unterziehen. Mit ihrer Hilfe wurde auch eine Palmblatt-Handschrift untersucht, die den esoterischen buddhistischen Text „Kommentar zum Tantra der Gottheit Trisamayarāja“ (Trisamayarājaṭīkā) enthält. Der auf Sanskrit geschriebene Text ist anonym und liegt uns einzig in Form dieses Manuskripts vor. Die Ergebnisse der Materialuntersuchung sind bemerkenswert: Erstens ergab sie, daß die Handschrift mit Arsen (auf den Blättern) und Quecksilber (in der Tusche) Elemente enthält, die auf die Verwendung hochgradig giftiger Substanzen hinweisen. Zweitens wurden mit Hilfe von multispektralen fotografischen Spezialaufnahmen textliche Elemente lesbar gemacht, die mit dem bloßen Auge nicht zu entziffern waren. Aber damit nicht genug: Es kam sogar vereinzelt Text zum Vorschein, der zuvor gänzlich unsichtbar war. Rühren die genannten Phänomene womöglich daher, daß es sich hier um die Handschrift eines Textes handelt, der dem esoterischen Buddhismus angehört und somit vor dem Zugriff von Uneingeweihten geschützt werden sollte?

Palmblätter waren in den allermeisten Regionen Süd- und Südostasiens der bevorzugte Beschreibstoff; erst im zweiten Jahrtausend unserer Zeitrechnung wurden sie – zumindest in Nordindien und Nepal – nach und nach durch das Papier verdrängt. Das längliche Format der vorliegenden Handschrift (Maße: 57 x 6 cm) ist durchaus typisch für das ältere Material. Die Blätter sind durchgängig beidseitig und in sieben Zeilen, die parallel zu den langen Kanten des Blattes verlaufen, mit Rußtusche beschrieben.

Das Manuskript gehört zu den Beständen der National Archives of Nepal in Kathmandu. Jedoch wurde es nicht in Nepal geschrieben. Vielmehr stammt es ursprünglich aus der berühmten buddhistischen Klosteruniversität Vikramaśīla, die sich nahe dem Ganges im Nordosten Indiens befand. Diese Herkunft der Handschrift ist nicht explizit vermerkt, läßt sich aber mit einiger Sicherheit daraus erschließen, daß ein „Mönchsgelehrter“ (paṇḍitabhikṣu) namens Jinaśrīmitra als Auftraggeber für die Erstellung des Manuskripts genannt wird. In einer anderen, in vielfacher Hinsicht sehr ähnlichen Handschrift wird derselbe Gelehrte gemeinsam mit der Ortsangabe Vikramaśīla genannt.

Dieses Kloster war als Zentrum des tantrischen Buddhismus bekannt. Es wurde um das Jahr 1200 unserer Zeitrechnung zerstört. Die verwendete Schrift deutet darauf hin, daß das Manuskript im 12. Jahrhundert hergestellt wurde. Es ist offenbar deshalb erhalten, weil es vor oder während der Zerstörung des Klosters nach Nepal verbracht wurde.

Das Manuskript beinhaltete ursprünglich ohne Frage eine vollständige Abschrift des eingangs genannten Werks. Heutzutage fehlen jedoch einige Blätter, und zwanzig Blätter aus drei anderen Handschriften, von denen weitere Teile andernorts erhalten sind, sind fälschlich hinzugefügt worden. Das vierte Blatt unseres Textes hat sogar den Platz mit dem entsprechenden Blatt eines anderen Manuskripts getauscht, das in moderner Zeit in Tibet gefunden wurde. Wie ist dieses Durcheinander zu erklären?

In die noch unbeschriebenen Palmblätter wurden stets ein oder zwei Löcher gestanzt (siehe Abb. 1), damit sie später durch Schnüre zusammengehalten werden konnten. Heute fehlen diese Schnüre jedoch meist, sei es, weil sie im Laufe der Zeit verloren gegangen oder weil sie von vornherein nicht angebracht worden sind. Die Blätter wurden allerdings in aller Regel aufeinandergelegt, zwischen zwei hölzerne Buchdeckel plaziert, vollständig in ein Stück Stoff eingewickelt und von außen verschnürt. In dieser Weise ist auch unsere Handschrift verpackt; nur die Buchdeckel sind aus ungeklärten Gründen verloren gegangen. Arbeitet man gleichzeitig mit mehreren Handschriften, muß man die Stoffumwicklung entfernen, so daß die losen Blätter durcheinander geraten können. Dies gilt natürlich besonders dann, wenn Format, Layout und die verwendeten Schriften sehr ähnlich oder sogar identisch sind, und so verhält es sich tatsächlich im vorliegenden Fall. Hinzu kommt noch, daß der Text sämtlicher jetzt vorhandener Blätter demselben Themenbereich, also dem tantrischen Buddhismus, angehört. Schließlich wissen wir von einer der teils hier eingefügten Handschriften auch noch, daß sie auf Initiative desselben gelehrten Mönchs des Klosters Vikramaśīla wie unser Text geschrieben wurde. Die Vermutung liegt dann nahe, daß auch die anderen eingefügten Blätter zumindest dieselbe lokale Herkunft aufweisen. Allerdings fehlt in diesen anderen Handschriften ein konkreter Hinweis auf Personen und Orte, so daß dies vorläufig eine bloße Arbeitshypothese bleiben muß.

Immerhin haben aber alle diese verschiedenen Handschriften von esoterischen Texten auch gemein, daß sie Arsen und Quecksilber enthalten. Dadurch erfährt die genannte Hypothese durchaus eine gewisse Stärkung. Vor allem stellt sich damit aber erneut die eingangs gestellte Frage nach der möglichen Verbindung von giftigen Substanzen, unsichtbarem Text und dem esoterischen Inhalt der mittels der Handschriften überlieferten Werke.

Wie die materialwissenschaftliche Untersuchung ergab, wurden die noch unbeschriebenen Blätter mit arsenhaltigen Substanzen bestrichen. Hierbei ist der Einsatz von Auripigment verantwortlich für die charakteristische Gelbfärbung der Blätter (siehe Abb. 1). Die Bearbeitung der traditionellen indischen Beschreibstoffe oder auch der Stofftücher, in die die Handschriften eingewickelt wurden, mit arsenhaltigen Substanzen war jedoch, wie wir wissen, in der indischen Manuskriptkultur sehr weit verbreitet, und es sind davon keineswegs nur Handschriften magischen oder esoterischen Inhalts betroffen. Der Zweck, der hiermit verfolgt wurde, bestand in der Regel darin, daß gefräßige Insekten vom Verzehr der Blätter abgehalten werden sollten. Diese Maßnahme ist nur allzu verständlich, wenn man die für die Vermehrung von Insekten überaus förderlichen klimatischen Bedingungen in weiten Teilen des südasiatischen Subkontinents in Betracht zieht.

Die Beimengung von Quecksilber zur Tusche wird zwar gelegentlich in der Primär- und Sekundärliteratur erwähnt; sie war, wie es scheint, aber nicht so weit verbreitet wie die Verwendung von Arsen – auch auf unseren Handschriften fehlt dieses Element in den späten, sicherlich erst in Nepal angebrachten Zusätzen am Rand. Es bedarf noch näherer Forschung, um die Ursachen für die Verwendung des Quecksilbers in unserem indischen Kloster aufzuklären. Daß der Text damit nun doch vor dem Zugriff von Uneingeweihten geschützt werden sollte, ist aber allein schon deshalb eines der unwahrscheinlichsten denkbaren Motive, da man sich dann ja fragen müßte, wie sichergestellt werden sollte, daß nur diese unbefugten Benutzer dadurch einen Schaden erleiden können. Hinzu kommt, daß die Menge beider verwendeter giftiger Substanzen wohl kaum ausreichen dürfte, um bei bloßer Lektüre der Handschriften bei Menschen einen gesundheitlichen Schaden anzurichten.

Auch beim unlesbaren und teils sogar unsichtbaren Text scheidet die eingangs erwähnte Möglichkeit als Grund wohl aus. Von diesem Phänomen ist nur recht wenig Text betroffen. Vor allem handelt es sich um Hinzufügungen auf den Blatträndern, und inhaltlich ist bisher kein Grund erkennbar, warum diese Anmerkungen geheim sein sollten. Klar wird dies bei der Randnotiz in Abbildung 2: Hier handelt es sich um eine – der Schrift nach zu urteilen – recht moderne Identifizierung des Texttitels. Hinzu kommt, daß diese Bestimmung falsch ist, was dazu geführt haben mag, daß versucht worden ist, sie zu entfernen. Der für das bloße Auge unsichtbare Text in Abbildung 3 ist auch nach dem Einsatz technischer Hilfsmittel schwer zu entziffern; es scheint jedoch, daß es sich hier um eine bloße Randkorrektur eines Schreibfehlers in Zeile 3 handelt. Auch sie wurde eventuell getilgt; in diesem Fall wohl deshalb, weil ein Schreiber sich entschlossen hat, den Text direkt in der Zeile zu verbessern, wodurch die Verbesserung am Rand überflüssig wurde.

Auch wenn die eingangs angestellte Mutmaßung sich im Ergebnis als gegenstandslos erwiesen hat, waren die materialwissenschaftlichen Untersuchungen in Kathmandu wegweisend. Gerade über das Manuskript als materielles Produkt der indischen Kultur verhilft die Kombination naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Methoden zu ganz neuen Erkenntnissen.

Literatur

- BENDALL, Cecil (1883): Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge: With Introductory Notices and Illustrations of the Palaeography and Chronology of Nepal and Bengal. Cambridge: University Press.

- LOSTY, Jeremiah P. (1982): The Art of the Book in India. London: The British Library.

Kurzbeschreibung

Ms. NAK 5-20.

34 Palmblätter insgesamt (davon 14 Blätter mit Text aus dem „Kommentar zum Tantra der Gottheit Trisamayarāja“),

durchgängig beidseitig und 7-zeilig beschrieben;

Maße: 57 × 6 cm.

Mutmaßliche Entstehungszeit: 12. Jh.

Entstehungsort: Kloster Vikramaśīla in Bihar, Indien (diese Herkunft ist allerdings nur für 15 Blätter gesichert).

Text von Martin Delhey

© für Abbildungen: 1 - National Archives of Nepal, Kathmandu / 2,3 u. 4 - CSMC