Nr. 17

Ein Manuskript sticht in See

„... gegen Mittag landeten wir auf der Insel von Giresun und erreichten dann [die Stadt] Giresun und als wir dort waren, sahen wir, dass die eine Seite der Burg zerstört war, zerstört wurden auch zwei Häuser. [...] [E]in solches Erdbeben hat es noch nie in dieser Gegend gegeben.“ Diese Sätze entstammen einer tagebuchartigen Notiz, die an eine freigelassene Stelle in diesem griechischen Manuskript geschrieben wurde. Über das gesamte Buch verteilt finden sich ähnliche Notizen, ferner einfache Illustrationen und simple Schreibübungen aus unterschiedlicher Feder. Sie alle zeigen uns, dass einige Besitzer dieses Manuskript Jahrzehnte nach seiner Fertigstellung zu anderen Zwecken als der Lektüre nutzten. Was verraten uns diese ungewöhnlichen Ergänzungen über die Geschichte und Nutzung dieses Manuskriptes?

Der ursprüngliche Schreiber der Handschrift, Manuel Malaxos, ein bekannter Berufsschreiber und Kalligraph des 16. Jhs., kopierte zahlreiche Werke in Konstantinopel und Italien. Das Manuskript, das hier im Mittelpunkt steht, schrieb Malaxos zwischen 1574 und 1577 in Konstantinopel. Ein dunkelbrauner, mit Prägungen versehener Ledereinband schmückt das 284 Papierblätter umfassende Manuskript, dessen Format in etwa dem eines heute üblichen DIN A5-Schulheftes entspricht.

Ursprünglich war das Buch vermutlich als Lektüre für ein breiteres Publikum konzipiert. Dafür spricht die bewusste Zusammenstellung von drei Texten in der griechischen Volkssprache: die zoologische Schrift Synathroisis von Damaskenos Studites und zwei Geschichtswerke (eine anonyme Chronik von 1570 und eine Geschichte des Patriarchats von Konstantinopel).

Hinter jedem Kapitel des zoologischen Textes findet sich eine von Malaxos freigelassene Fläche. Diese sogenannten Spatien sollten offensichtlich mit der Illustration des jeweils behandelten Tieres versehen werden. Da dies nicht geschah, fühlten sich spätere Besitzer und Leser wohl dazu eingeladen, dort ihren eigenen schriftlichen Beitrag zu leisten und manchmal sogar ihre persönlichen Erlebnisse festzuhalten. Die Notizen zeigen ein sehr unterschiedliches Schreibniveau und reichen von Beispielen geübter Hände zu eher unbeholfenen Versuchen. Die Inhalte dieser Einträge sind ebenfalls sehr verschieden: einfache, kunstlose Illustrationen sind genauso zu finden wie simple Schreibübungen und Federproben. Offensichtlich hatten viele Besitzer oder Leser keine Scheu, das nicht ganz fertiggestellte Manuskript mit seinen zahlreichen Leerstellen für ihre Notizen und Kritzeleien zu benutzen. Ästhetisch betrachtet stellen diese Ergänzungen einen krassen Gegensatz zur Schönschrift des Malaxos dar. In der Mehrzahl der Fälle wird man die Identität dieser Schreiber nicht mehr ermitteln können, doch zwei Besitzer haben ihren Namen preisgegeben. Wahrscheinlich waren sie sich der Bedeutung ihrer Einträge für spätere Leser des Manuskriptes bewusst.

Zum einen hat ein gewisser Giannoulis eine wichtige Mitteilung hinsichtlich des Schicksals der Handschrift hinterlassen. Dieser Besitzer empfand sich, wie er schreibt, als wenig geeignet, ein solches Buch zu besitzen. Deshalb entschied er sich, es einem Kloster zu schenken, in dem es oft gelesen werden könne. Seine Aussage verdeutlicht, dass das Manuskript von ihm als ein kostbares Gut angesehen wurde, das nicht nur einer Person gehören, sondern von möglichst vielen Menschen benutzt werden sollte. Dagegen stößt man, wie schon erwähnt, auf anderen Seiten des Manuskripts auf genügend Beispiele, die ein weniger respektvolles Verhalten der Vorbesitzer demonstrieren.

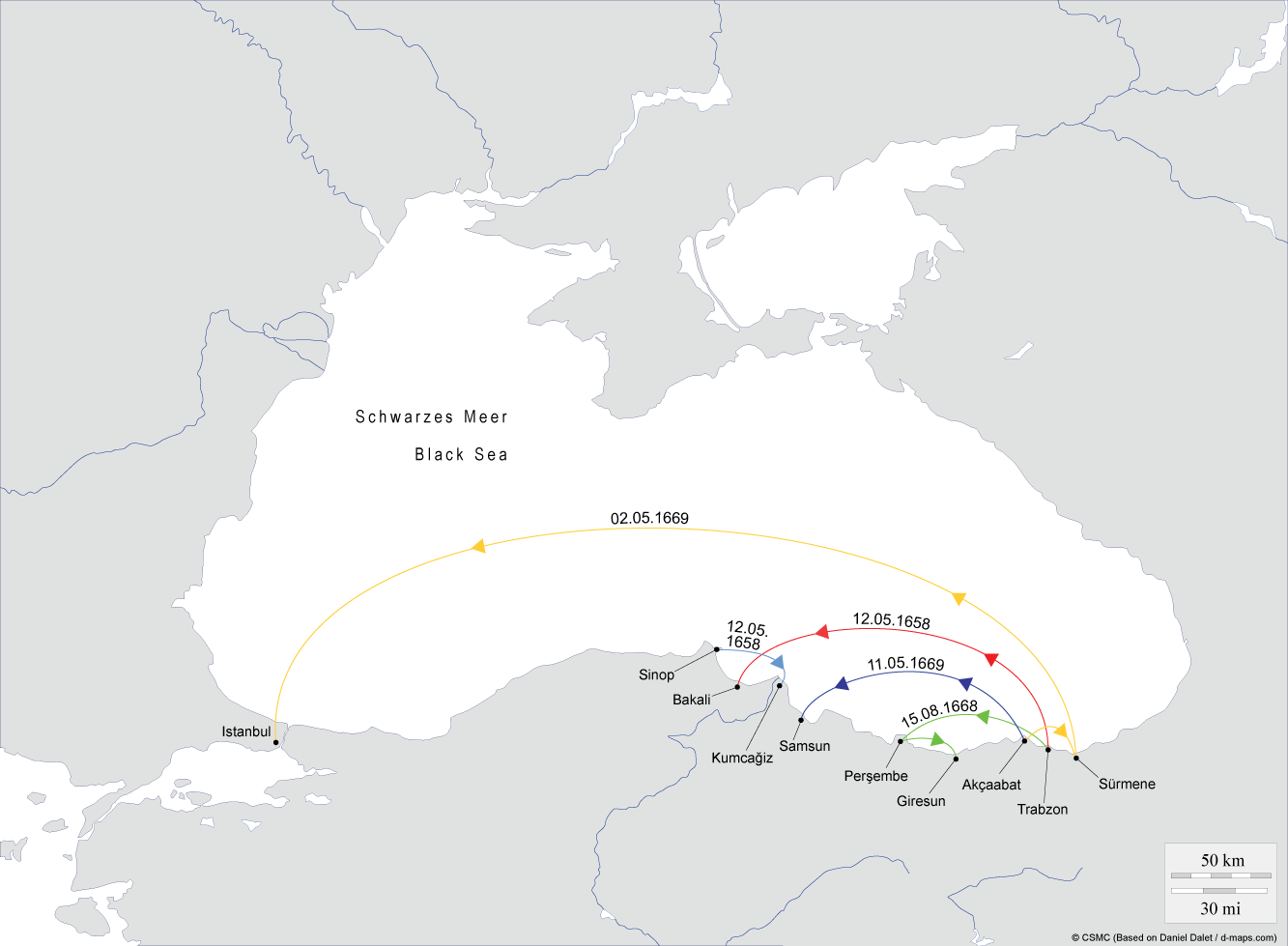

Die zweite Person, deren Namen wir erfahren, Eleutherios Katharos, kam ungefähr 80 Jahre nach seiner Fertigstellung in den Besitz des Manuskriptes und hinterließ 17 Einträge an unterschiedlichen Stellen. Einem Tagebuch gleich notiert er mit Angabe des Datums und manchmal sogar der Uhrzeit für ihn wichtige Ereignisse. Die Zeitspanne, die diese Notizen umfassen, beträgt fast genau elf Jahre; sie reicht vom 12. Mai 1658 bis zum 11. Mai 1669. So erfahren wir, dass Katharos offensichtlich ein Getreidehändler war, der die südliche Schwarzmeerküste von Konstantinopel im Westen bis Sürmene im Osten per Schiff bereiste. In einer Notiz klagt er über den Weizen, der übrig blieb und nicht verkauft werden konnte. Eventuell stammen auch seine nicht immer korrekt addierten Kostenaufstellungen von diesen Geschäftsreisen.

Katharos’ Eintrag über das große Erdbeben entstand auf einer Reise von Trabzon nach Giresun „Am 5. August, einem Mittwoch, verließen wir Trabzon mit dem Schiff von Davif Reiz.[…] Es gab einen Seesturm und die ganze Nacht und Donnerstag den ganzen Tag und die Nacht wurden wir vom Sturm dahingetrieben und wir schafften es nicht, auf der Insel von Giresun zu landen. […] [E]s gab ein großes Erdbeben und gegen Mittag landeten wir auf der Insel von Giresun und erreichten dann [die Stadt] Giresun und als wir dort waren, sahen wir, dass die eine Seite der Burg zerstört war, zerstört wurden auch zwei Häuser. [...] [E]in solches Erdbeben hat es noch nie in dieser Gegend gegeben.“

Vielleicht war sich Katharos der historischen Relevanz dieses Naturereignisses bewusst und entschied sich deshalb, zum Schluss des Berichts seinen Namen anzufügen. Darüber hinaus notierte er am Rand das Datum des Erdbebens: Freitag, den 07. August 1668 (17. August nach dem gregorianischen Kalender). Dieses Erdbeben wird heute in Berichten des Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering als eines der größten Erdbeben der Nordanatolischen Verwerfung beschrieben.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Katharos seine Erlebnisse zeitnah niedergeschrieben hatte, in diesem Fall am darauffolgenden Tag, dem 8.August. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass er die Handschrift auf der Reise mit sich trug und sie als privates Tagebuch benutzte: eine Nutzung des Buches, die der ursprüngliche Schreiber Manuel Malaxos kaum im Sinn haben konnte.

Literatur

- MOENNIG, Ulrich (1993): „Die Συνάθροισις ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν παλαιῶν φιλοσόφων oder Φισιολογία νέα des Damaskenos Studitis“, in: Panagiotakis, N. M. (Hrsg.): Ἀρχὲς τῆς νεοελλινικῆς λογοτεχνίας. Πρακτικὰ τοῦ Δευτέρου Διεθνοῦς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, Venedig, Bd. 2, S. 560-564.

- MOENNIG, Ulrich (2005): „Η συνύπαρξη κειμένων σε σύμμεικτους κώδικες, τα περικείμενα τους και η πρόσληψη: η περίπτωση της Συνάθροισης του Δαμασκηνού Στουδίτη“, in: Holton, D., Lendari, T., Moennig, U. und Vejleskov, P. (Hrsg.) (2005): Copyists, collectors, redactors and editors: manuscripts and editions of late Byzantine and early modern Greek literature. Herakleion, S. 251-273.

- POUVKOVA, Boryana (2008): Thaumaston: „Leserfreundlichkeit“ in einer neugriechischen Handschrift des späten 16. Jahrhunderts. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Hamburg: Universität Hamburg.

Kurzbeschreibung

Beschreibstoff: Papier, Seiten 284, Seitenmaße: 212 × 160mm

Einband: Ledereinband mit Prägungen

Entstehungsort: Konstantinopel, ca. 1574-1577.

Text von Boryana Pouvkova

© für alle Abbildungen: CSMC

Aus rechtlichen Gründen können leider weder Abbildungen des Manuskriptes online präsentiert noch dessen Signatur oder Aufbewahrungsort genannt werden.