Nr. 06

Propagandaschrift zugunsten eines westafrikanischen Herrschers im neunzehnten Jahrhundert

„Unter dem Titel Fettassi gab Koti eine Chronik der Königreiche von Ganata, Songhoi und Timbuktu von ihrer Entstehung bis zum Jahr 1554 (950 der Hiǧra) heraus. Trotz akribischer Forschung habe ich lediglich Fragmente dieses wichtigen Werkes beschaffen können. Jeder kennt dieses Werk im Detail, aber keiner besitzt es; es ist das Phantom-Buch des Sudan.“ Mit diesen Worten bezog sich Félix Dubois, ein Journalist der französischen Zeitung Le Figaro, im Jahr 1896 auf eine Chronik, die in Timbuktu, Mali, verfasst worden war. Das Werk, das von Maḥmūd Ka’ti b. al-ḥājj al-Mutawakkil Ka’ti (gest. 1593) verfasst und von einem seiner Neffen, nur unter dem Namen Ibn al-Mukhtār Gombélé (im siebzehnten Jahrhundert) bekannt, beendet wurde, ist allgemein als die Ta’rīkh al-fattāsh („Die Chronik des Suchenden“) bekannt. Als die Chronik 1913–14 von Octave V. Houdas und Maurice Delafosse ediert wurde, fanden diese Fragmente unter den Gelehrten kaum Beachtung. Waren es lediglich Fragmente der Ta’rīkh al-fattāsh oder nicht? Und warum kursierten sie unabhängig von der Chronik?

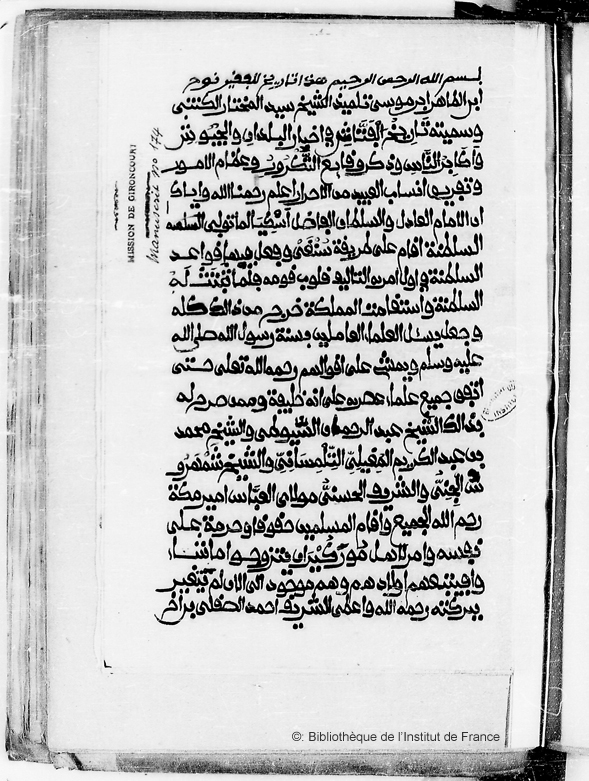

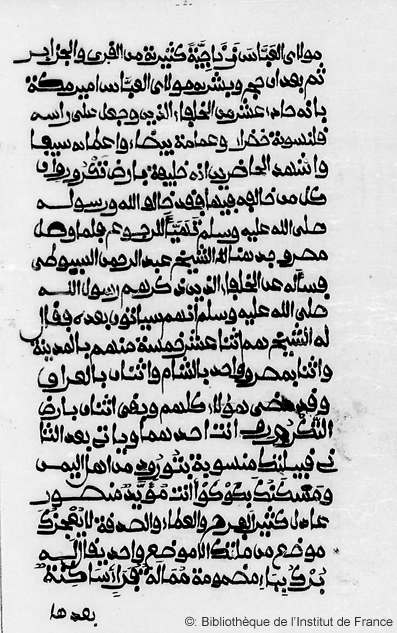

Nach Dubois‘ Erklärung handelt es sich bei diesen Fragmenten um eine Propagandaschrift, die eine Prophezeiung beinhaltete, welche die Herrschaft von Aḥmad Lobbo (gest. 1845), Herrscher des Massina-Reiches (1818–1862), ein islamischer Staat in Zentral-Mali, legitimierte. Einige dieser Fragmente sind heute in verschiedenen Sammlungen in Frankreich, Mali und Niger enthalten. Das hier vorgestellte Manuskript ist eine dieser Propagandaschriften, die Teil der Sammlung westafrikanischer arabischer Manuskripte ist, die der französische Forscher Georges de Gironcourt (1878–1960) der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres in Paris stiftete und die in der Bibliothek des Institut de France aufbewahrt werden. Es ist Teil eines Sammelbandes, d.h. eines Buchs, das aus ursprünglich eigenständigen Büchern und Heften zusammengestellt wurde. Das Manuskript wurde auf de Gironcourts Wunsch am 4. Juni 1912 in Sinder, der heutigen westlichen Republik Niger, erstellt.

Der Autor der Schrift ist ein bekannter muslimischer Gelehrter des neunzehnten Jahrhunderts, Nūḥ b. al-Ṭāhir al-Fullānī (gest. 1860), der am Hof von Aḥmad Lobbo beschäftigt war. Der Text behandelt zwei zentrale Themen der Propaganda zugunsten von Aḥmad Lobbo. Der erste Teil zielt auf die Legitimierung der Herrschaft von Aḥmad Lobbo, indem er auf eine angebliche Prophezeiung aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die seine Ankunft voraussah, verweist. Darüber hinaus wird Aḥmad Lobbo in dieser Prophezeiung als der letzte von zwölf Kalifen, die von Muḥammad, dem Propheten des Islam, in einem berühmten prophetischen Ausspruch (ḥadīth) genannt werden, identifiziert. Das zweite Thema, das in der Schrift angesprochen wird, ist Aḥmad Lobbos Bestreben, Besatzungsgruppen einen untergeordneten Status aufzuerlegen. Ursprünglich waren Besatzungsgruppen in Westafrika frei, jedoch untergeordnet und untergeben. In der Schrift allerdings, die verschiedene Passagen enthält, die dem Status dieser Menschen als Sklaven des Herrschers Nachdruck verleihen, wird Aḥmad Lobbos Besitzanspruch über sie explizit legitimiert.

Möglicherweise war der Text der Schrift im ersten Kapitel der Ta’rīkh al-fattāsh enthalten. Dies kann jedoch nicht mit Sicherheit behauptet werden, da kein Original des ersten Kapitels erhalten ist. In den Jahren von Aḥmad Lobbos Herrschaft wurde das erste Kapitel aus allen Exemplaren der Chronik entfernt und eine Fassung mit einem neuen, gefälschten Kapitel, das den Text der Propagandaschrift enthält, wurde in Umlauf gebracht. Der veröffentlichte Text stellt eine Ausgabe der im neunzehnten Jahrhundert entstandenen Fassung der Chronik dar, die einen Großteil der hier beschrieben Schrift enthält.

Schließlich wirft der Anfang des Textes der Schrift, wie in dem Manuskript von de Gironcourt 2410 (176) enthalten, die Frage auf, ob es sich bei dem Titel Ta’rīkh al-fattāsh um den Originaltitel handelt. Unser Manuskript schreibt den Titel der Chronik ausdrücklich Nūḥ d. Ṭāhir al-Fullānī zu – und nicht den im sechzehnten bis siebzehnten Jahrhundert lebenden Maḥmūd Ka’ti und Ibn al-Mukhtār Gombélé. Gehört der Titel Ta’rīkh al-fattāsh nur zu der späteren Schrift, die möglicherweise Eingang in die editierte Fassung des Werks fand? Der vollständige Titel der Chronik, d.h. „Die Chronik der Suchenden in der Geschichte der Länder, der Armeen und der wichtigsten Persönlichkeiten und die Erwähnung der Ereignisse von al-Takrūr und seiner wichtigsten Vorfälle, sowie die Unterscheidung zwischen der Abstammung der Sklaven und der Freien“ stützt diese Hypothese. Der Titel erinnert in der Tat an die beiden Hauptziele von Aḥmad Lobbos Propaganda: die Prophezeiung seines Kommens – als eines der herausragenden Ereignisse in der Geschichte der Takrūr, d.h. aus Westafrika – und der Status der Besatzungsgruppen als Leibeigene, den Aḥmad umzusetzen versuchte.

Literatur

- Bâ, Amedou H. und Jacques Daget (1962), L’empire peul du Macina (1818–1853) (Civilisations et socieétés, 15), Paris, La Haye: Mouton et Cie.

- Dubois, Felix (1896): Timbuctoo the mysterious, New York: Longmans, Green and Co.

- Houdas, Oktave und Maurice Delafosse. (Edition und Übers.) (1913), Tarikh el-fettach, par Mahmoūd Kāti et l'un de ses petit fils, 2 Bände, Paris: Ernest Leroux.

- Hunwick, John O. (2003), The Arabic Literature of Arica. The Writings of Western Sudanic Africa, Bd. 4, Leiden: Brill.

- Levtzion, Nehemia (1971), „A seventeenth-century chronicle by Ibn al-Mukhtār: A critical study of "Ta’rīkh al-fattāsh”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 34, 571–593.

- Nobili, Mauro (2008-2009), „ ‘Rediscovering’ the de Gironcourt Manuscript Collection”, Annual Review of Islam in Africa, 10: 62-66.

- Nobili, Mauro (2011), „Arabic Scripts in West African Manuscripts: A Tentative Classification from the de Gironcourt Manuscript Collection”, Islamic Africa Journal, 2/1: 105-133.

Kurzbeschreibung

Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, Fonds de Gironcourt, ms. 2410 (174)

Zwei Bifolia

Maße: 220 × 160 mm

Schreibfläche:160×100 mm

Tinte: dunkle/braune Tinte

Zeilen pro Seite: 17/19

Kopist: Aruna

Schrift: Geübte „Zentralsudanesische kursive Schrift”

Text von Mauro Nobili

©: Bibliothèque de l'Institut de France, Fonds de Gironcourt, Paris, ms. 2410 (174).