Nr. 05

Detektivarbeit – Die Suche nach Musikmanuskripten in Einbänden

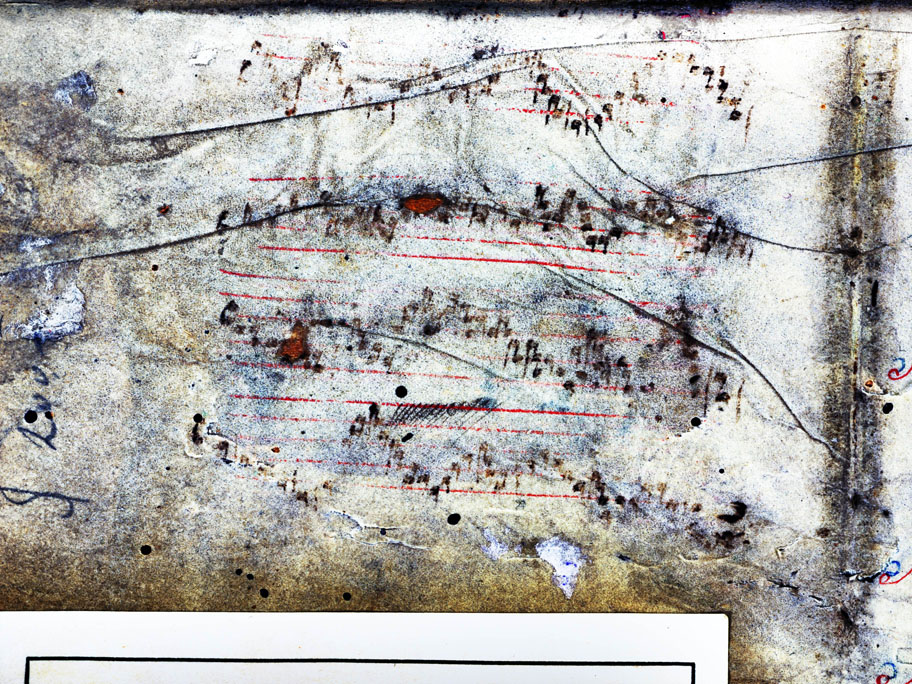

Was passierte mit mittelalterlichen Manuskripten aus Pergament, die nicht mehr in Gebrauch waren und in der Bibliothek zu viel Platz wegnahmen? Oftmals wurden sie aufgelöst, und das Pergament wurde in Einbänden neuerer Manuskripte oder früher Buchdrucke, sogenannter Inkunabeln, wiederverwendet. Dort schlummern sie unentdeckt, bis sie zufällig von modernen WissenschaftlerInnen oder BibliothekarInnen wiederentdeckt werden. Viele Musikmanuskripte, die eine der berühmtesten Sammlungen der Musikgeschichte, das so genannte Notre-Dame-Repertoire, überliefern, fanden auf diese Weise ihr Ende. Wie dieses Beispiel aus der Rare Book and Manuscript Library in der Columbia University in New York zeigt, werden manchmal sogar weit entfernt von Paris Überreste von solchen Musikmanuskripten gefunden.

Die drei Hauptquellen des Notre-Dame-Repertoires befinden sich heutzutage in Florenz (I-Fl Plut. 29.1) und Wolfenbüttel (D-W Cod. Guelf. 628 Helmst. (677) und D-W Cod. Guelf. 1099 Helmst. (1206)). Diese Anthologien des dreizehnten Jahrhunderts sind sehr systematisch aufgebaut: Jede musikalische Gattung befindet sich in der Regel in verschiedenen Faszikeln des Manuskripts. Die drei zentralen Gattungen der Zeit waren Organum, Conductus und Motette. Das liturgische Organum wurde unter anderem in der Pariser Kathedrale Notre-Dame aufgeführt. Das Conductus-Repertoire, das aus Vertonungen mittellateinischer Lyrik besteht, ist dagegen in seiner Provenienz weitaus heterogener. Einer der Conducti des New Yorker Fragments, nur lesbar nach digitaler Rekonstruktion, ist der Conductus Porta salutis ave, dessen Stil auf einen englischen Ursprung hinweist.

Die Conductus-Fragmente, die in der Inkunabel N-66 gefunden wurden, gehören zu den jüngsten Fragmentfunden des Notre-Dame-Repertoires. Überraschenderweise ließ sich nachweisen, dass diese Fragmente ein weiterer bisher unbekannter Überrest eines verlorenen Musikmanuskripts sind, das im fünftzehnten Jahrhundert von einem Buchbinder zerstört wurde. In den 1980er Jahren wurden nämlich Fragmente dreier Conducti (D-F Fragm. Lat. VI. 41) im Einband einer Inkunabel gefunden, die aus dem 1802 aufgelösten Dominikanerkloster in Frankfurt am Main stammt. Die heute in New York befindliche Inkunabel N-66 gehörte einst ebenfalls dieser Klosterbibliothek an. Da sie, ebenso wie die in Frankfurt gebliebene Inkunabel, den theologischen Traktat Supplementum Summae Pisanellae von Nicolaus de Ausmo enthält, wurde sie als Dublette verkauft und ging schließlich in Privatbesitz über. Beide Einbände enthalten Pergamentmakulatur aus demselben Musikmanuskript; weitere Fragmente dieses zerstörten Musikmanuskripts sind bislang unentdeckt oder verloren.

Die Herkunft der Pergamentmakulatur ist nicht zwingend dieselbe wie die des Einbands, in dem diese verwendet wurde; Buchbinder kauften oft auch Makulatur aus anderen Beständen an. Die Frankfurter Dominikaner pflegten jedoch häufig alte Manuskripte aus ihrer eigenen Bibliothek in Einbänden wiederzuverwenden, wie sich bei der Inventarisierung aller Einbandfragmente der Frankfurter Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg herausstellte. Vermutlich handelt es sich bei dem im fünfzehnten Jahrhundert als Makulatur verwendeten Manuskript also um ein Musikmanuskript, das aus der Bibliothek der Frankfurter Dominikaner stammte.

Zudem ist dies nicht der einzige Fall, in dem Dominikaner in der Überlieferung des Notre-Dame-Repertoires eine Rolle gespielt haben. Kürzlich entdeckte Peter Christian Jacobsen im Einband einer Inkunabel aus dem Dominikanerkonvent in Nürnberg (D-Nst Inc. 304. 2°) neue Organum-Fragmente. Die schon lange bekannten Wimpfener Fragmente (D-DS 3471), Überreste eines alle zentralen Gattungen überliefernden Musikmanuskripts, weisen sogar auf eine Bestimmung für einen deutschsprachigen Kontext hin: Im Tenor der berühmten Motette Homo luge/ Homo miserabilis/ Brumans est mors sind Teile eines mittelhochdeutschen Texts eingestreut.

Da Pergamentmakulaturen in Einbänden üblicherweise nicht katalogisiert wurden, ist es auch in Zukunft nicht unwahrscheinlich, dass in Einbänden von Manuskripten oder Inkunabeln weitere Fragmente des Notre-Dame-Repertoires gefunden werden. Um Verbindungen zwischen fragmentarischen Quellen ziehen zu können und gezielt nach weiteren Fragmenten suchen zu können, müssen heutige MusikwissenschaftlerInnen also immer auch Detektivarbeit leisten.

Literatur

- Gennrich, Friedrich (1958), Die Wimpfener Fragmente der Hessischen Landesbibliothek Darmstadt: Faksimile-Ausgabe der Handschrift 3471, Summa musicae medii aevi 5, Darmstadt: Selbstverlag.

- Jacobsen, Peter Christian (2006), „Kleinüberlieferung mehrstimmiger Musik vor 1550 in deutschem Sprachgebiet. VII: Ein neues Fragment zum Magnus Liber Organi", Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 1. philologisch-historische Klasse, 3: 153-166.

- Maschke, Eva M. (2010), „Neue Conductus-Fragmente aus dem ehemaligen Dominikanerkloster in Frankfurt am Main", Studi Musicali. Nuova serie, 1,2, 295-312.

- Powitz, Gerhardt (Hrsg.) (1994), Mittelalterliche Handschriftenfragmente der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Kataloge der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Bd. 10. Frankfurt am Main: Klostermann.

- Staehelin, Martin (1987), „Conductus-Fragmente aus einer Notre Dame-Handschrift in Frankfurt a. M."., Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1. Philologisch-historische Klasse, 8: 179-192.

- Staehelin, Martin (1997), „Die Erforschung mittelalterlicher Musikfragmente. Ein Beitrag zur Revision unserer musikgeschichtlichen Vorstellungen", Bibliothek und Wissenschaft, 30: 26-40.

- Steensland, Lars (2005); „Trash and Treasure. Russian Parchment Fragments in Swedish Archives", in Jan Brunius (Hrsg.), Medieval Book Fragments in Sweden. An international Seminar in Stockholm 13-16 November 2003, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 210-226.

Kurzbeschreibung

New York, Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, N-66

- Conductus-Fragment im Vorsatzblatt der Inkunabel N-66:

Doppelblatt eines zerstörten Musikmanuskripts.

Inhalt: 2stimmiger Conductus Sursum corda elevate und 2stimmiger Conductus Porta salutis ave. - Trägerband des Fragments:

Inkunabel Goff N-66: Nicolaus de Ausmo, Supplementum Summae Pisanellae und Astesanus, Canones poenitentiales. Nürnberg: Georg Stuchs, für Anton Koberger, 20. Juni 1488.

Provenienz: Frankfurt am Main, Bibliothek des 1802 aufgelösten Dominikanerkonvents.

Weitere Abbildungen dieses Buches und eine im Aufbau befindliche Sammlung mittelalterlicher Manuskripte in US-amerikanischen Bibliotheken befinden sich auf der Website des Digital Scriptorium.

Text von Eva Maschke

©: New York, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University