Nr. 04

Hevajratantraṭīkā - Der Weg zur vollkommenen Erleuchtung

Jeder, der ein wissenschaftliches oder anderes Interesse am indischen tantrischen Buddhismus hat, wird früher oder später auf das Hevajratantra, eine der einflussreichsten Schriften dieser Religion, stoßen. Doch ohne einen ausführlichen Kommentar kann das Hevajratantra weder verstanden noch interpretiert werden. Wie bei den meisten Tantras ist für die richtige Interpretation des Textes selbst für erfahrene Wissenschaftler ein Kommentar praktisch unentbehrlich. Auch tantrische Praktiken, die zur Erleuchtung führen, können ohne ein rechtes Verständnis des Hevajratantra nicht korrekt ausgeführt werden. Doch für den Verfasser des Kommentars stellt das Erlangen der Erleuchtung eines der wichtigsten Ziele dar. Aber wer hat den Kommentar verfasst, wenn nicht ein gewöhnlicher Gelehrter? Und wie kann er wissen, welche Auslegung korrekt ist und wie man die Rituale richtig vollzieht?

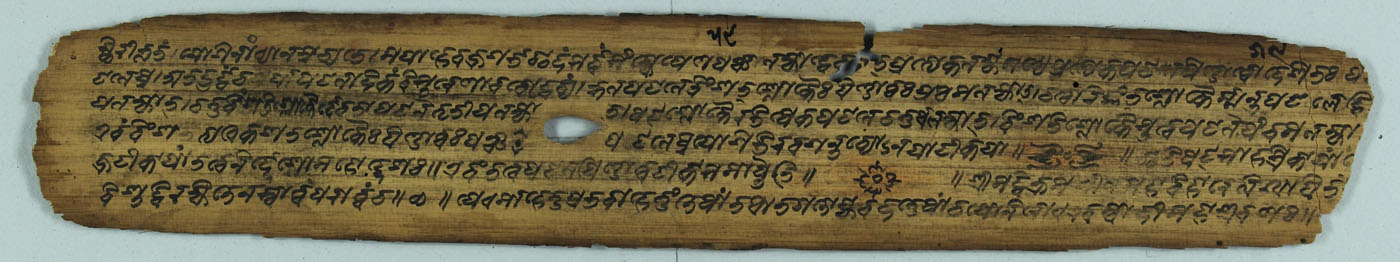

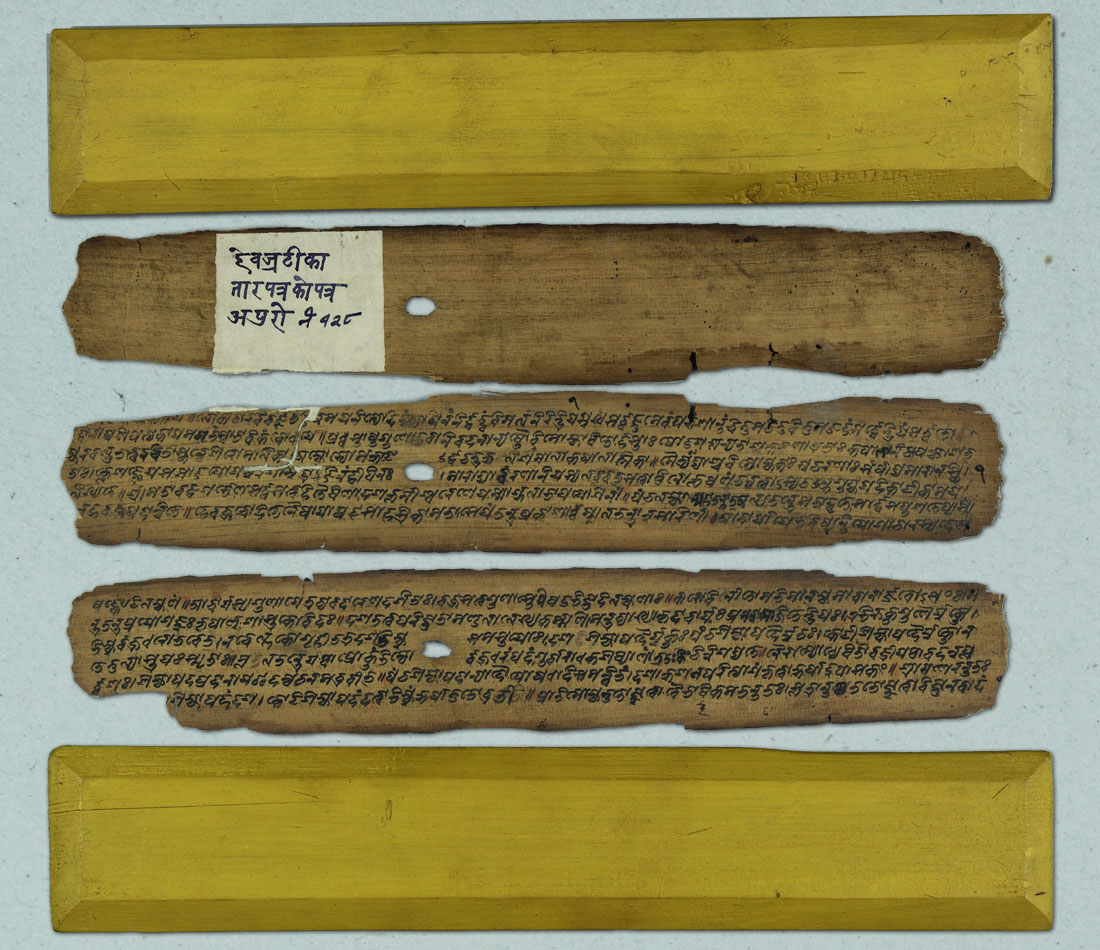

Die hier vorgestellte Abschrift des Hevajratantraṭīkā, „Kommentar zum Hevajratantra“, ist ein Palmblattmanuskript, das vermutlich gegen Ende des zwölften Jahrhunderts hergestellt wurde. Dieses Manuskript wurde in einer östlichen indischen Schrift (gelegentlich als Māgadhī bezeichnet) geschrieben und umfasste ursprünglich 58 Blätter. Leider sind mehrere Blätter nicht mehr erhalten oder wurden gar nicht erst entdeckt. Diejenigen, die gefunden wurden, werden in der Kaiser-Bibliothek in Kathmandu aufbewahrt.

Das hier vorgestellte Manuskript ist von besonderem Interesse. Das letzte Blatt (Blatt 58r, Abb. 2) gibt Auskunft darüber, dass diese Abschrift in Vikramaśīla, eine der größten buddhistischen Kloster-Universitäten in Ostindien, kopiert wurde. Es handelt sich um eine offizielle Kopie für die Klosterbibliothek, die völlig zerstört wurde. Diese Abschrift gibt gemeinsam mit einigen anderen Manuskripten, die vor kurzem als aus Vikramaśīla stammende Handschriften identifiziert wurden, Aufschluss über den Bestand dieser Bibliothek, über die bisher nur sehr wenig bekannt ist. Sie vermitteln einen Eindruck von den Schätzen, die diese berühmte buddhistische Bibliothek seinerzeit aufbewahrte.

Doch auch hinsichtlich seines Inhalts ist dieses Manuskript von besonderer Bedeutung. Die tantrische Tradition ist gekennzeichnet durch komplexe Formeln und mystische Geheimnisse in Bezug auf die rituellen Praktiken (zum Beispiel die Weihe). Diese sollen nur treuen Schülern durch Meister oder Gurus vermittelt werden. Die Komplexität und Geheimnisse des Hevajratantra stehen somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vollzug der Rituale, die zur vollkommenen Erleuchtung führen. Auch sie sind für Praktizierende und selbst Gelehrte nicht immer leicht verständlich. Kommentare wie das Hevajratantraṭīkā sind somit sowohl für ein besseres Verständnis des Textes selbst als auch für den korrekten Vollzug der tantrischen Rituale unverzichtbar. Dass dieser Kommentar Aufschluss über die Geheimnisse des mit 750 Strophen verhältnismäßig kurzen Hevajratantra gibt, wird bereits in den einleitenden Versen des Kommentars dargelegt. Es wird auch erwähnt, dass der kommentierte Tantra lediglich ein kleiner Teil des Wurzel-Tantras (mūlatantra) ist, ein umfassendes Werk, das aus 500.000 Strophen besteht.

Auf diese Einleitung folgt ein längerer Abschnitt, in dem andere Kommentatoren scharf kritisiert werden, weil sie versuchen, den Hevajratantra ohne übernatürliche Kräfte und ohne Zuhilfenahme des zu Grunde liegenden Wurzel-Tantras zu erklären. Der Verfasser Vajragarbha selbst behauptet, beides zu besitzen, und ein Bodhisattva zu sein. Ein Bodhisattva ist ein erleuchtetes Wesen, das sich durch vollkommene Erkenntnis auszeichnet und anderen Wesen auf ihrem Weg, Erleuchtung zu erlangen, hilft. Vajragarbha behauptet nicht nur, ein Bodhisattva zu sein, sondern auch, die ursprüngliche Lehre des Tantra zu kennen und einer der wichtigsten Gesprächspartner des Buddha gewesen zu sein. Mithilfe dieses Kommentars erleichtert er die Anwendung des Hevajratantra, korrigiert falsche Interpretationen seitens anderer Kommentatoren und hilft auf diese Weise anderen empfindsamen Wesen, in diesem Leben Erleuchtung zu erlangen.

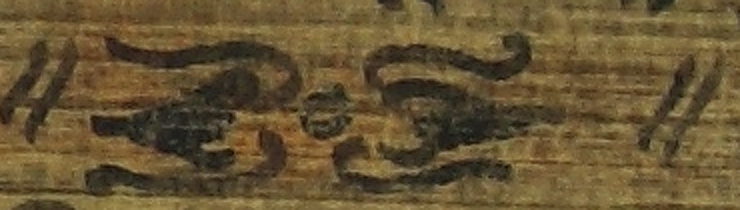

Die Symbole in diesem Manuskript dienen der visuellen Abgrenzung des Textes, haben darüber hinaus aber auch eine spezifischere Bedeutung. Das erste Symbol, mit dem die Anmerkung des Kopisten am Ende des Bandes abgegrenzt wird (vierte Zeile), ist von besonderer Bedeutung. Es ist vermutlich ein stilisiertes Vajra, ein wesentliches Hilfsinstrument für Rituale. Zugleich ist es ein Symbol für die Selbst-Identität dieser Form des Buddhismus (die sich selbst Vajrayana nennt) und die begriffslose, nicht-duale Erkenntnis des Erwachens beziehungsweise der Erleuchtung.

Für die Kontextualisierung des Hevajratantraṭīkā ist es wichtig, sich das soziale Umfeld und insbesondere die vorherrschenden religiösen Vorstellungen während des neunten bis zwölften Jahrhundert n. Chr. vor Augen zu führen. Ähnlich anderen religiösen Traditionen integriert der tantrische Buddhismus verschiedene Aspekte und Komponenten anderer philosophischer Schulen und anderer Formen des Buddhismus. Das soziale Umfeld in Indien war zu dieser Zeit sehr dynamisch und viele neue, auch miteinander konkurrierende Gruppen, die gleichermaßen um Anhänger warben, bildeten sich. Der Vajrayana Buddhismus scheint sich vor allem aufgrund seines Anspruchs gegen viele andere Formen durchgesetzt zu haben: die Erleuchtung erlangen zu können, ohne dafür schwere Widrigkeiten überwinden und harte Lebensweisen auf sich nehmen zu müssen. Insbesondere das Versprechen, Erleuchtung im diesseitigen Leben zu erlangen, und verschiedene magische Kräfte haben offenbar viele Menschen fasziniert und überzeugt.

Dieser Kommentar ist einer der frühesten Texte des Kalacakra-Systems des indischen tantrischen Buddhismus. Er lag dieser neuen Tradition zu Grunde und hält sie bis zum heutigen Tag am Leben. Dieses System ist heute sehr bekannt, da es allgemein als die höchste der tantrischen Traditionen innerhalb des tibetischen Buddhismus gilt. Selbst der Dalai Lama bezieht sich häufig auf dieses System und führt Initiationen in diese Tradition durch.

Quellen

- Dasgupta, Shashi B. (1958), An Introduction to Tāntric Buddhism, Kalkutta: Universität Kalkutta.

- Farrow, George W. und I. Menon (2001), The Concealed Essence of the Hevajra Tantra. With the Commentrary Yogaratnamala. Delhi: Motilal Banarsidass.

- Isaacson, Harunaga (1998), „Tantric Buddhism in India (from c. A.D. 800 to c. A.D. 1200)". In Buddhismus in Geschichte und Gegenwart, Band II, Hamburg: Universität Hamburg, 23‒49.

- Sferra, Francesco (2005), „Constructing the Wheel of Time. Strategies for Establishing a Tradition". in Federico Squarcini (Hrsg.), Boundaries, Dynamics and Construction of Tradition in South Asia, Florenz: University Press, New Delhi: Munshiram Manoharlal, 253‒285.

- Sferra, Francesco (2009): „The Laud of the Chosen Deity, the First Chapter of the Hevajratantrapiṇdārthaṭīkā by Vajragarbha", in Shingo Einoo (Hrsg.), Genesis and Development of Tantrism, Tokio: Universität Tokio, 435‒468.

- Shendge, Malati J. (2004), Ṣaṭ-Sāhasrikā-Hevajraṭīkā. A Critical Edition, Delhi: Pratibha Prakashan.

- Snellgrove, David L. (1959), The Hevajra Tantra. A Critical Study. Part I. Introduction and Translation. Part II. Sanskrit and Tibetan Texts, London: Oxford University Press.

Kurzbeschreibung

Kathmandu, Kaiser-Bibliothek, MS 128

Mikrofilm des Nepalese-German Manuscript Cataloguing Project (NGMCP) MS C 14/6

Material: Palm-Blatt, 33 Blätter (fehlend: 2, 6, 8-18,32-39, 42-46)

Maße: 29,5 × 5 cm

Herkunft: Ostindien, Ende des zwölften Jahrhunderts

Text von Bidur Bhattarai

© für alle Abbildungen: Kaiser Library, Kathmandu, Nepal