Eine kritische Ausgabe vor der ersten gedruckten Edition

Vito Lorusso

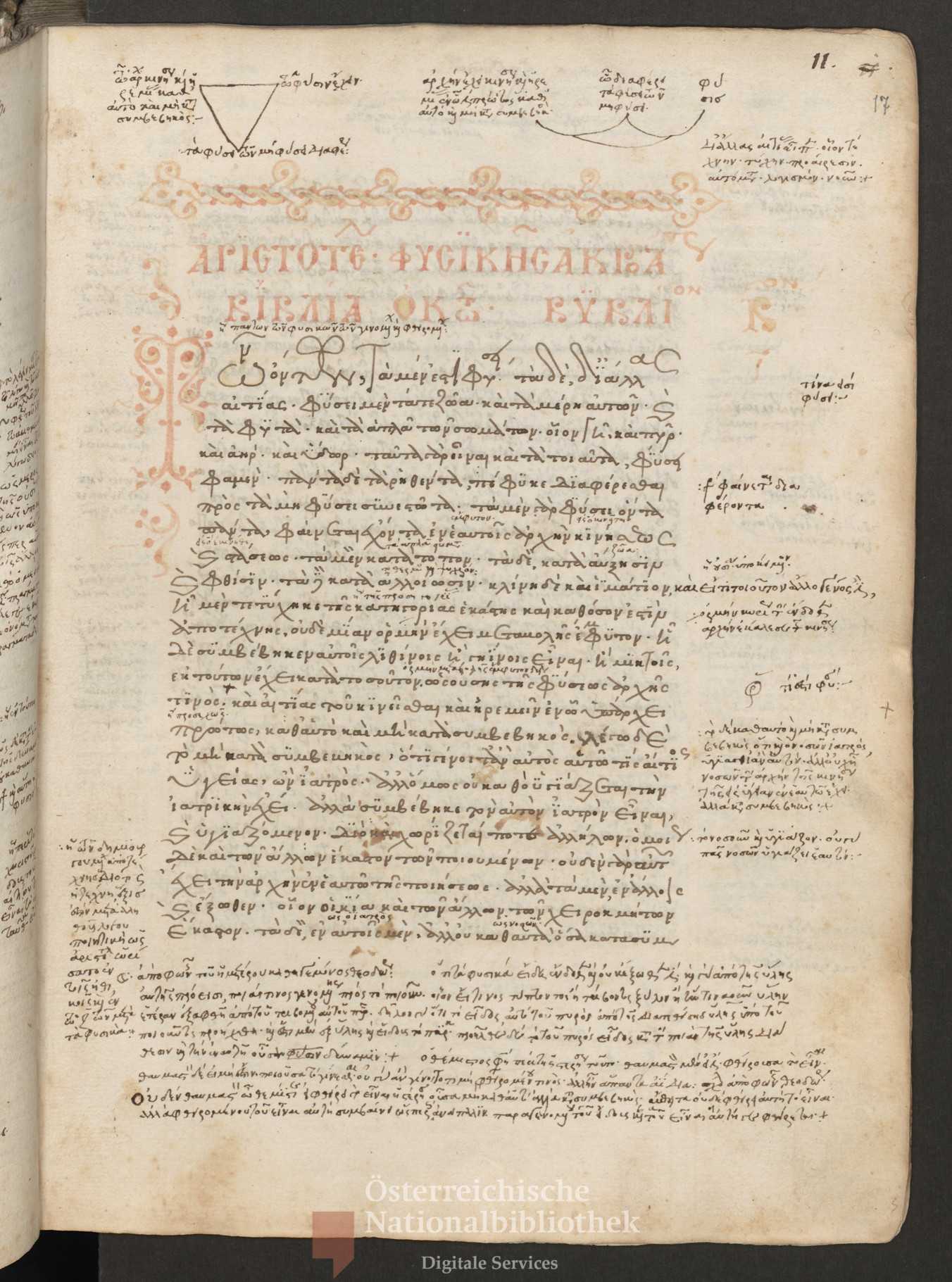

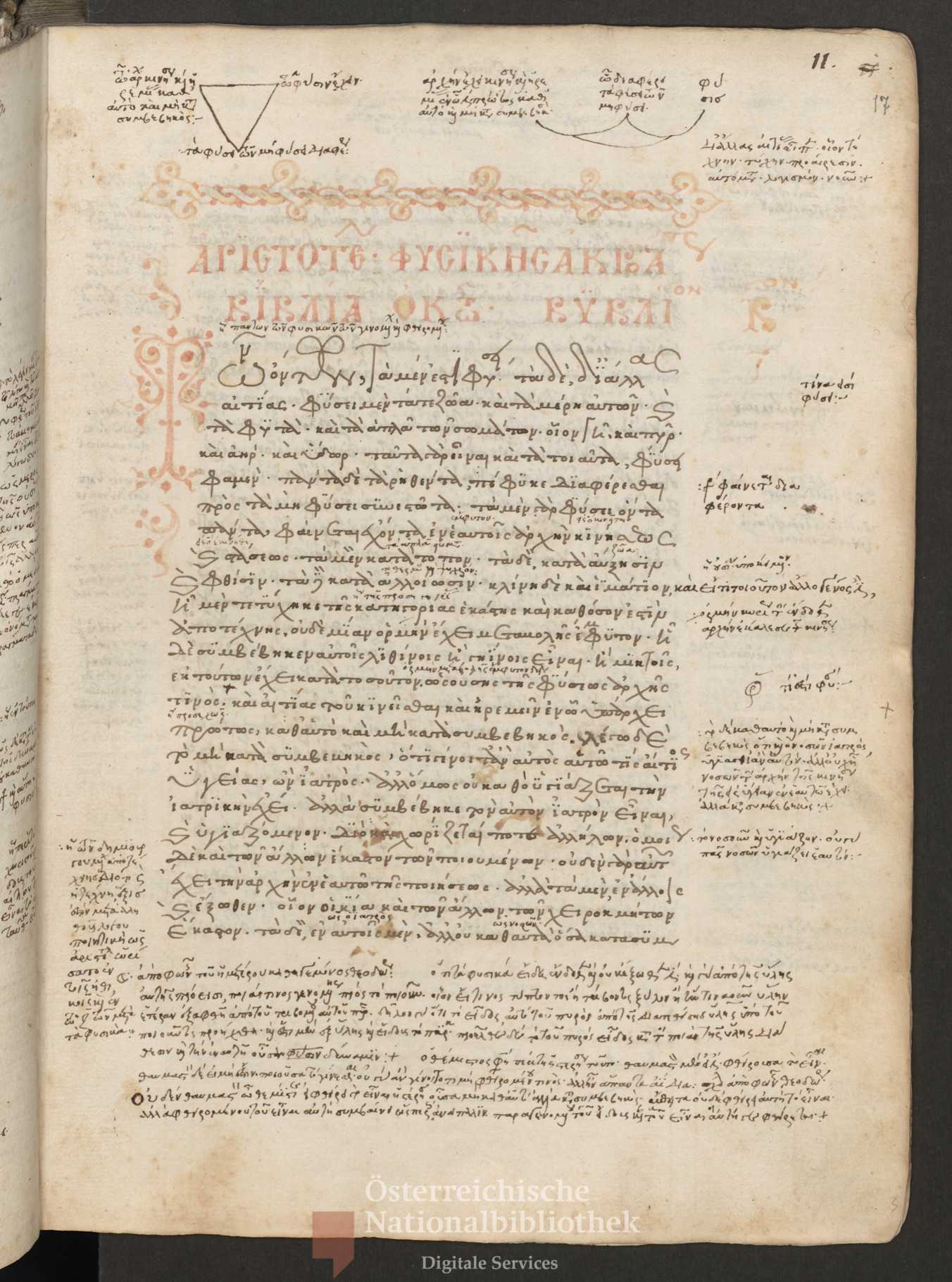

Der hier vorgestellte Wiener Kodex phil. gr. 64 ist ein erstrangiges Zeugnis der Aristoteles-Textüberlieferung in der Renaissancezeit. Auf fast jeder Seite des Manuskripts, das zentrale philosophische und naturwissenschaftliche Schriften wie die Physik, die Metaphysik, über den Himmel, über Werden und Vergehen und die Meteorologika zusammenführt, lässt sich die intensive philologische Arbeit erkennen, die in seine Herstellung eingeflossen ist; denn zahlreiche erklärende Notizen, Diagramme und Verweiszeichen in teilweise unterschiedlichen Tintenfarben bedecken die Ränder oder sind zwischen den Zeilen eingefügt. Eine genaue Analyse der Haupttexte zeigt überdies, dass eine Reihe älterer Kodizes für die Herstellung dieses neuen Manuskripts verglichen und ausgewertet worden ist. Die gelehrten Bearbeiter und Schreiber des Manuskripts haben die Texte also in einer Weise geprüft und verbessert, wie es heutzutage in wissenschaftlichen, historisch-kritischen Editionen angestrebt wird. Daher kann der Wiener Aristoteles-Kodex als eine echte kritische Ausgabe, als eine Manuskript-Edition, wie es sie auch in anderen Manuskriptkulturen gibt, bezeichnet werden.

Österreichischen Nationalbibliothek

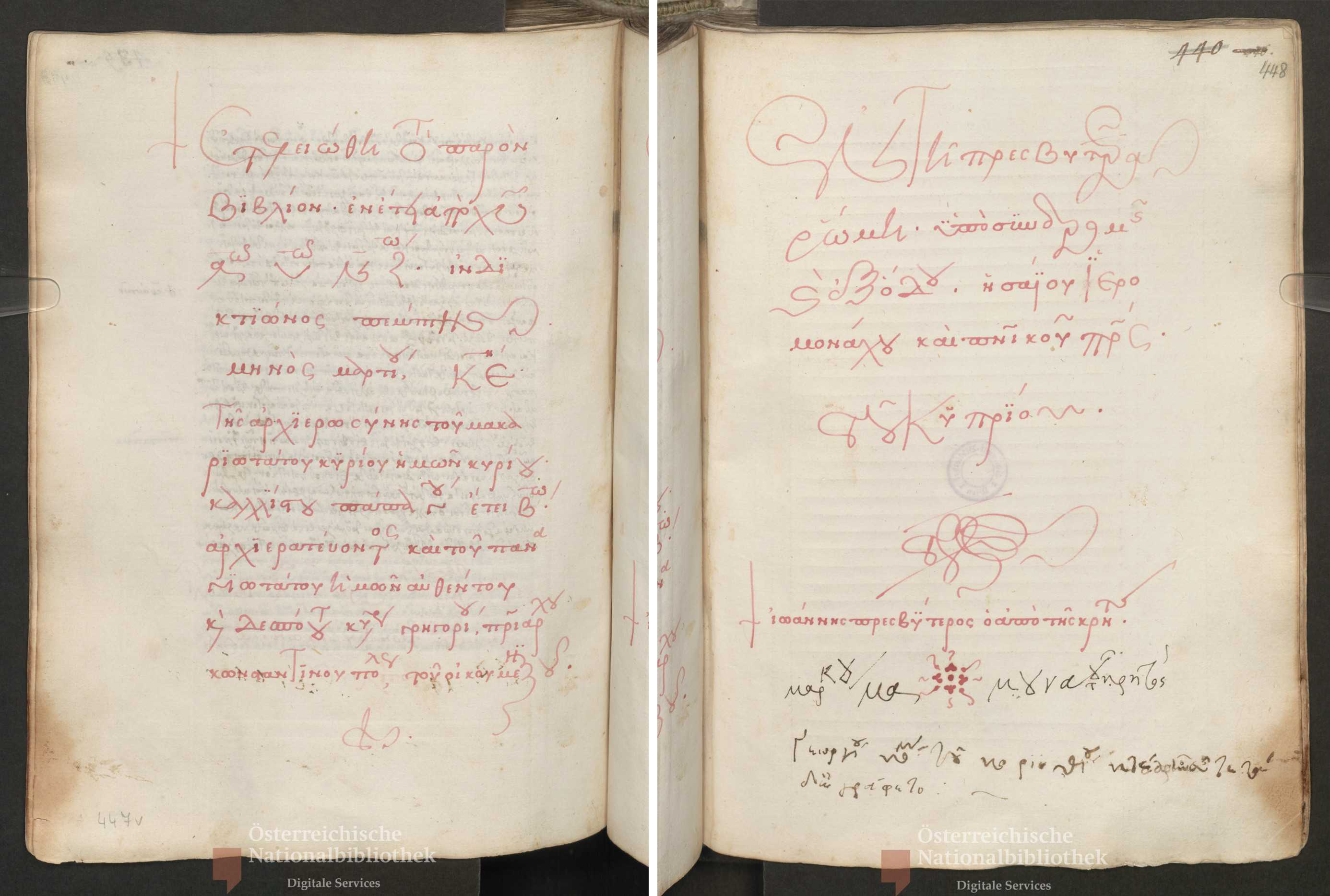

Der über den ungarischen Arzt und Humanisten Johannes Sambucus (1531-1584) in die Österreichische Nationalbibliothek in Wien gelangte Kodex wurde Mitte der 1450er Jahre im Kreis des Kardinals Bessarion (1403-1472) in Rom konzipiert und angefertigt. Verschiedene Kopisten erstellten ihn unter der Leitung des bekannten Kalligraphen Ioannes Rhosos aus Kreta für den Hieromonachos Esaias aus Zypern. Am 25. März 1457 waren die Arbeiten abgeschlossen, wie Rhosos mit roter Tinte und weit ausgreifenden Buchstaben auf den Seiten 447v-448r vermerkt.

Das Manuskript lässt sich deutlich als Produkt des intellektuellen Klimas in den 50er Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts erkennen. Denn der Wiener Kodex stellte den Kontrahenten in der damaligen Controversia Aristotelica, die von dem byzantinischen Philosophen Georgios Gemistos Plethon (1355/60-1452) mit seiner 1439 in Florenz verfassten Schrift Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται (Über die Unterschiede zwischen Aristoteles und Platon) ausgelöst wurde und in die Bessarion mit Briefen und eigenen Schriften energisch eingriff, eine Auswahl philosophisch-naturwissenschaftlicher Werke des Aristoteles zur Verfügung, die zu jener Zeit in Italien nur selten im Original erhältlich waren.

Wie wurden diese Werke im Kodex gestaltet und strukturell organisiert? Welche Hilfsmittel wurden zu deren Lektüre gegeben? Als Strukturelemente trugen die Schreiber schlaglichtartige Erläuterungen an den Rändern des Kodex, so genannte Marginalien, ein; auch markierten sie wichtige Abweichungen vom allgemein akzeptierten Text deutlich. Dazu kommen schematische Darstellungen (Diagramme) zu den im Haupttext behandelten Themen. Bemerkenswert sind außerdem die Notizen und kürzeren Texte zu generellen Begriffen Aristotelischer Philosophie, wie Ursache, Prinzip, Substanz, Akzidenz, auf den ersten Blättern des Manuskripts (3r-7r).

Österreichischen Nationalbibliothek

Die abgebildete Seite (Blatt 17r) zeigt den Anfang des Buches 2 der besonders reich mit Marginalien versehenen Physik. Nachdem Aristoteles den Unterschied zwischen den von Natur existierenden Dingen und den durch Handwerk und Kunst verfertigten aufgestellt hat, führt er eine weitere prägnantere Definition für die natürlichen Dinge an: Im Gegensatz zu den technisch hergestellten Gegenständen haben sie in sich selbst das Prinzip der Bewegung und der Ruhe. Der Haupttext auf dieser Seite umfasst 23 Zeilen. Er wurde von Rhosos in einer eleganten Minuskel in brauner Tinte mit einer roten größeren Initiale T geschrieben. Von Rhosos stammt auch die zweizeilige Überschrift, und zwar Ἀριστοτέλους φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλία ὀκτώ· βυβλίον δεύτερον (Aristoteles: Vorlesung über Natur. 8 Bücher: Buch 2), mit Ornament in roter Tinte. Eine zweite Hand hat Interlinearglossen sowie Marginalien eingearbeitet, die sich jeweils durch dazu bestimmte Zeichen auf den Text beziehen. Die zwei Diagramme auf dem oberen Rand illustrieren die im Text behandelten Unterschiede zwischen Natur als Fähigkeit, sich von selbst zu bewegen bzw. zu ruhen, und künstlich hergestellten Dingen, deren Bewegungen von anderen Ursachen abhängig sind. Auf den linken und rechten Rändern sind Textvarianten, Schlüsselwörter und kleine Zitate aus den spätantiken Aristoteles-Kommentaren (insbesondere denen von Simplikios [ca. 490-ca. 590] und Johannes Philoponos [ca. 490-ca. 575]) vermerkt.

Österreichischen Nationalbibliothek

In der Bemerkung am Fuß der Seite finden wir eine aus der Unterrichtspraxis des griechischen Gelehrten Theodoros Gazes (1410-1475) stammende Erläuterung zitiert: Offensichtlich hat ein Hörer eine Erklärung, die er sich in einer Vorlesung des Humanisten notiert hat, hier hinzugefügt. Da Gazes am Anfang dieser Bemerkung als „unser Meister Theodoros“ benannt wird und er tatsächlich der Lehrer des Mönches Esaias war, der das Manuskript in Auftrag gegeben und es als erster besessen hatte, liegt die Vermutung nahe, dass sowohl die Bemerkung als auch die übrigen Marginalien auf der abgebildeten Seite 17r von der Hand des Esaias selbst stammen.

In diesem Manuskript ist der hohe Anspruch, einen verbesserten und vertrauenswürdigen Text vorzulegen und ihn außerdem mit wichtigen erklärenden Materialien auszustatten, in herausragender Weise erfüllt. Der Kodex ist damit ein exemplarisches Zeugnis für die Methodik und die Ziele gelehrter Arbeit in Manuskriptkulturen. Es erweist sich, dass das Konzept einer historisch-kritischen Ausgabe nicht erst mit dem Buchdruck erfunden wurde, sondern bereits zuvor die Praxis der Manuskriptarbeit bestimmte. Mit Blick auf das Beispiel des Wiener Aristoteles-Manuskripts sei dabei hervorgehoben, dass die Zeitgenossen seine fundamentale Bedeutung erkannten und es deshalb in den Folgejahren, bevor die erste gedruckte Aristoteles-Ausgabe in Venedig erschien (1495-1498), für zahlreiche neue Abschriften als Vorlage diente.

Literatur

- Bernardinello, Silvio (1976), „Un autografo del Bessarione: Vindob. phil. gr. 64“, in Miscellanea Marciana di Studi Bessarionei, Padua: Antenore, 1-19.

- Diels, Hermann (Hrsg.) (1882), Simplicii In Aristotelis Physicorum libros quattuor priores Commentaria, Berlin: Reimer.

- Harlfinger, Dieter (1978), „Zur Überlieferung der Metaphysik“, in P. Aubenque (Hrsg.), Études sur la Métaphysique d’Aristote. Actes du VIe Symposium Aristotelicum, Paris: J. Vrin, 7-36: 25-26.

- Hunger, Herbert (1961), Katalog der griechischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, Teil I: Codices historici. Codices philosophici et philologici, Wien: Hollinek, 181-182.

- Monfasani, John (1976), George of Trebizond. A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic, Leiden: Brill.

- Rashed, Marwan (2001), Die Überlieferungsgeschichte der aristotelischen Schrift De generatione et corruptione, Wiesbaden: L. Reichert, 293-310.

- Ross, William D. (Hrsg.) (1936), Aristotle’s Physics. A Revised Text with Introduction and Commentary, Oxford: Oxford University Press.

- Vitelli, Girolamo (Hrsg.) (1962), Ioannis Philoponi In Aristotelis Physicorum libros tres priores Commentaria, Berlin: De Gruyter [1. Auflage 1887].

Beschreibung

Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Sammlung philosophisch-naturwissenschaftlicher Werke von Aristoteles

Signatur: Cod. Phil. gr. 64

Material: Papier, 29,5 × 22 cm

Herkunft: Rom, 1457

Urheberrechtshinweis

© für alle Abbildungen: Österreichische Nationalbibliothek

Bereitgestellt in Kooperation mit dem Teuchos-Zentrum

Zitationshinweis

Vito Lorusso, Eine kritische Ausgabe vor der ersten gedruckten Edition In: Frederike-Wiebke Daub (Hrsg.): Manuscript of the Month Nr.2, CSMC, Hamburg, https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mom/02-de.html