Ein „unschätzbares mexikanisches Buch mit hieroglyphischen Figuren“

Nikolai Grube

Im Jahr 1734 wurde der Hofkaplan Johann Christian Götze, in dessen Händen die Oberinspektion der Kurfürstlichen Bibliothek in Dresden lag, nach Wien und Rom geschickt, um dort kostbare Bücher und Handschriften für den sächsischen Kurfürsten zu akquirieren. Neben hunderten Drucken und Büchern brachte er auch ein „unschätzbares Mexikanisches Buch mit hieroglyphischen Figuren“ zurück nach Dresden. Götze äußert sich über seine Erwerbung „Unsere Königliche Bibliothec hat diesen Vorzug vor vielen anderen, daß sie einen solchen raren Schatz besitzet“. Augenscheinlich war ihm bewusst, welches bedeutende Dokument vorspanischer Manuskriptkultur er für seine Bibliothek erworben hatte.

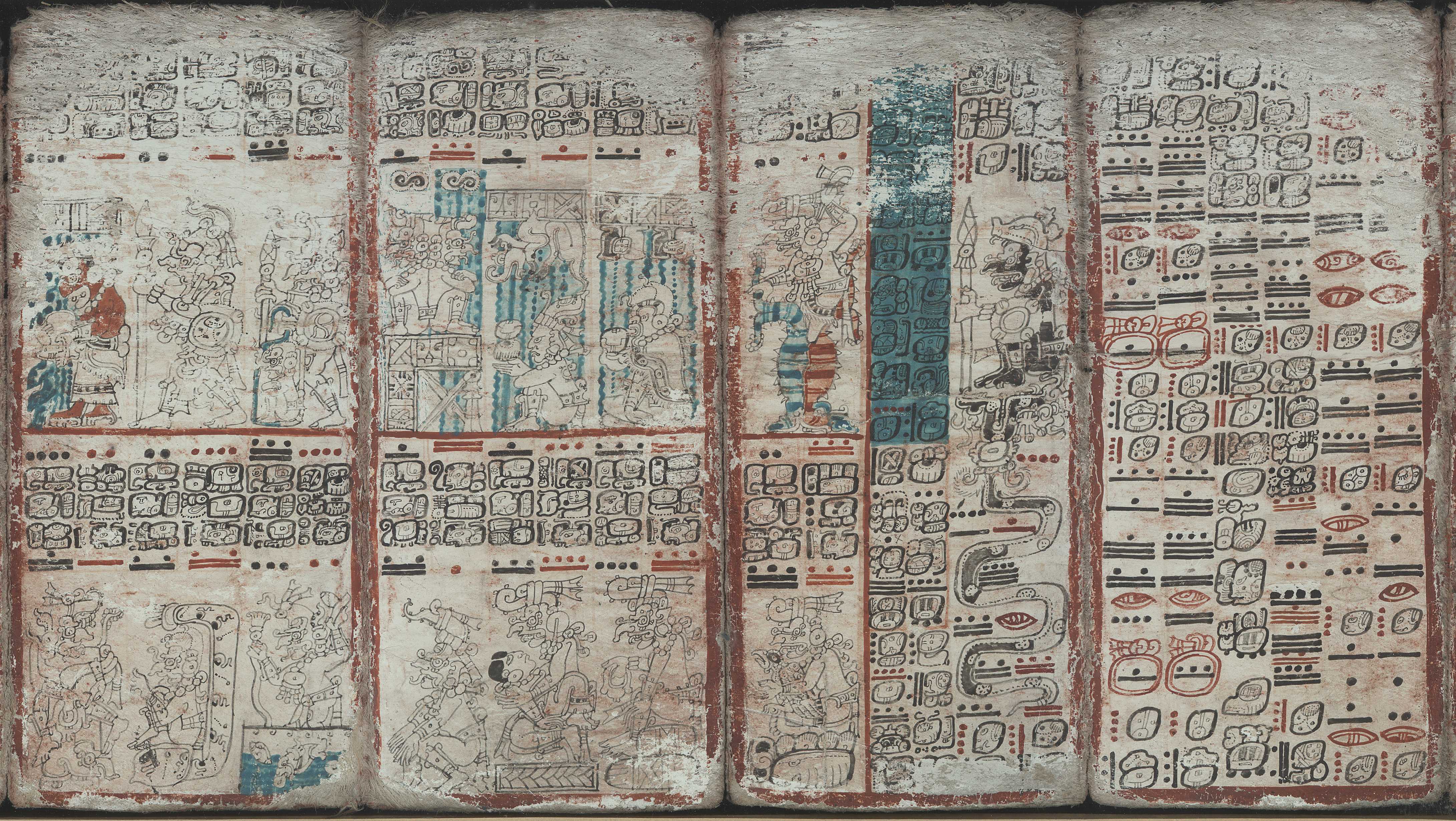

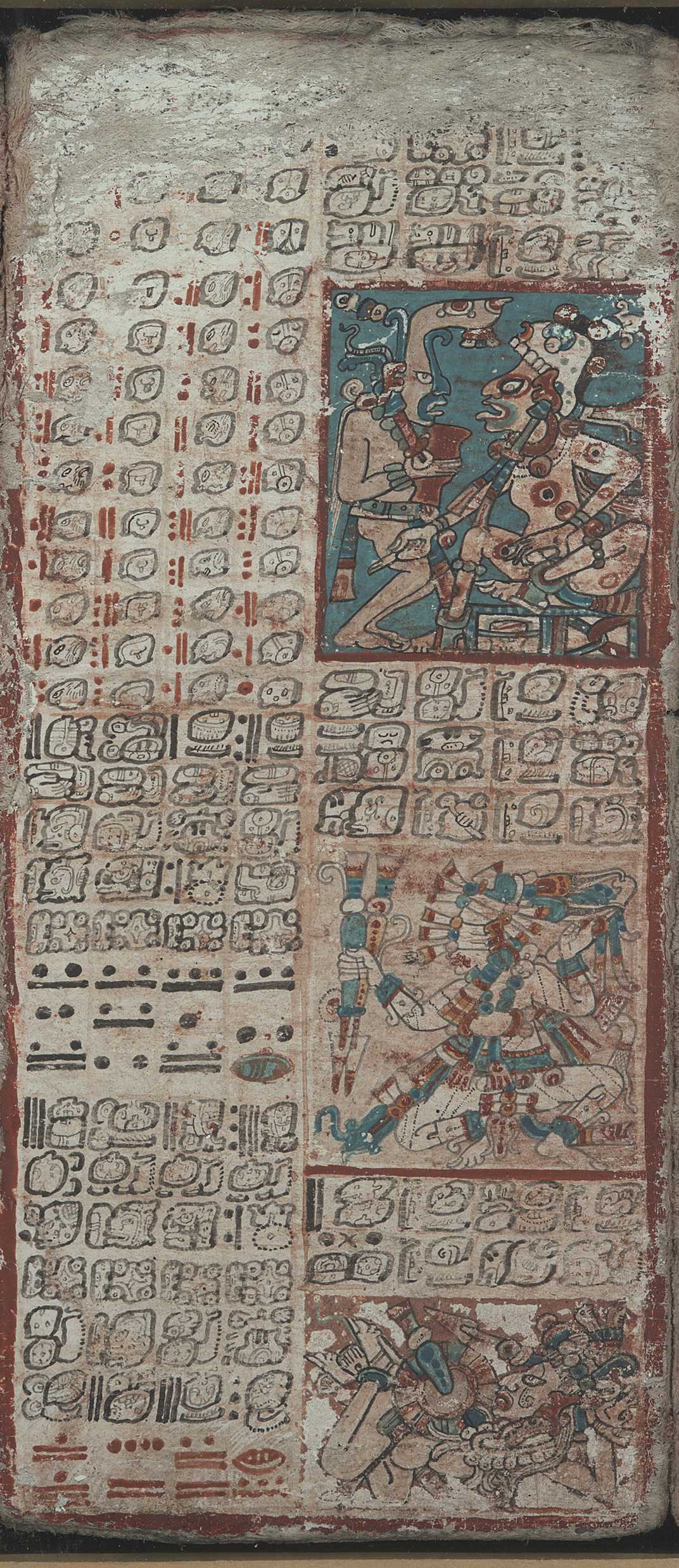

Der sogenannte Dresdner Maya-Codex ist die bedeutendste Handschrift der vorspanischen Maya-Kultur und eines von nur vier Manuskripten der Maya, welche das tropische Klima und die Bücherverbrennungen spanischer Priester überlebt hat. Er besteht aus zwei aneinanderklebenden Streifen Feigenbastpapier, die beidseitig mit einer beschreibbaren Gipsschicht versehen sind. Im Gegensatz zum Codex-Format wurde der Baststreifen jedoch nicht in Seiten geschnitten, sondern in Leporello-Art zu 39 Folios gefaltet, die etwa 91 mm in der Breite und 205 mm in der Höhe messen, ein Format, das der Dresdner Codex auch mit den anderen Maya-Handschriften teilt. Auseinandergefaltet beträgt die Länge des Codex 3,56 Meter.

Die Maya nannten ihre Manuskripte hu’un, ein Wort das identisch ist mit dem Wort für Bäume aus der Familie der Feigengewächse (Ficus spp.) bzw. der Maulbeerbäume (Morus spp.), aus denen das Beschreibmaterial gewonnen wurde, und für das Papier selbst. Zur Herstellung von hu‘un-Papier wurden frisch geschnittene Äste von ihrer äußeren Rinde befreit und der Milchsaft abgeschabt. Die innere Rinde wurde dann in fließendem Wasser eingeweicht oder in Kalkwasser gekocht. Anschließend wurden die nassen Fasern in drei mehr oder weniger rechtwinklig zueinander angeordneten Lagen auf ein längliches Trockenbrett gelegt und durch Stampfen mit einem gerillten Rindenklopfer verfilzt. Der nächste Schritt in der Produktion des Manuskripts bestand darin, die gefilzten Papierbögen auf die geplanten Maße des fertigen Manuskripts zuzuschneiden, was mit ziemlicher Sicherheit mit einer rasiermesserscharfen Obsidianklinge geschah. Anschließend wurde der Papierstreifen zum Leporello-Format gefaltet. Der letzte Schritt bei der Vorbereitung des Kodex für die endgültige Bemalung bestand darin, eine glatte weiße Schicht direkt auf das Rindenpapier jeder Seite aufzutragen. Diese Schicht bestand aus Kalziumkarbonat oder Kalziumsulfat (Gips), die bei 150 Grad erhitzt und pulverisiert wurden. Das Pulver wurde mit Wasser vermischt und schnell auf die Seiten aufgetragen, um so einen ebenen weißen Schreibgrund zu schaffen, auf dem Fehler durch das Abschaben der weißen Schicht und Neuauftrag leicht korrigiert werden konnten. Vermutlich war diese Gipsschicht auch der Grund dafür, dass der Papierstreifen gefaltet und nicht gerollt wurde, denn sie machte das Papier steif und konnte sich leicht lösen.

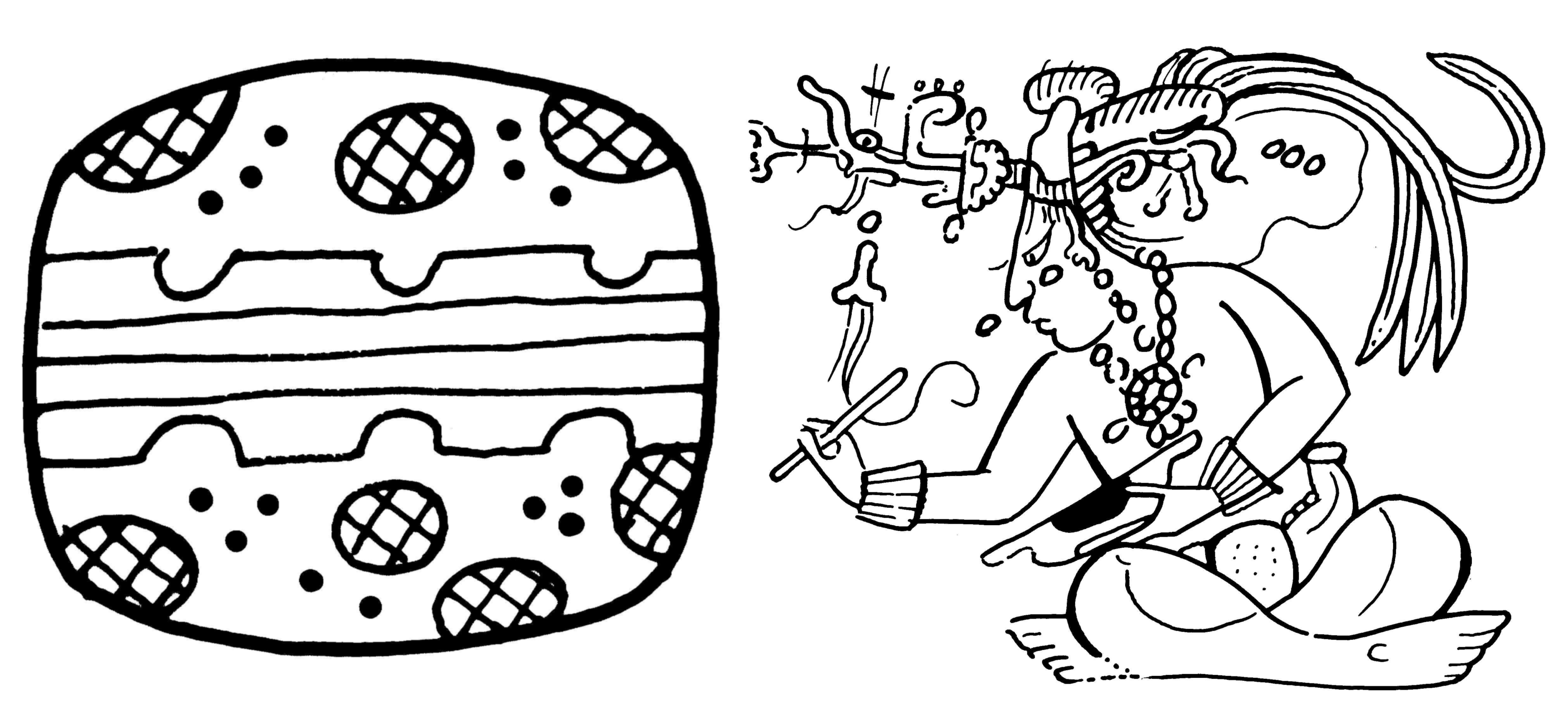

Wahrscheinlich verfügte der Dresdner Codex, so wie auch andere Bücher der Maya, über einen Einband aus Holz, der in vielen Fällen vermutlich mit Jaguarfell überzogen war. Diese Vermutung stammt insbesondere von bemalter Keramik aus der späten Klassik (600-900 n. Chr.) auf der immer wieder Schreiber bei ihrer Arbeit dargestellt sind, die mit ihren feinen Pinseln in Bücher malen, die ausnahmslos über einen Einband aus Jaguarfell verfügen. Auch das Hieroglyphenzeichen für „Buch“, hu’un, zeigt einen stilisierten Codex zwischen zwei Deckeln aus Jaguarfell. Für die Aufbewahrung der Bücher gab es Kästen aus Holz oder Stein, von denen einige wenige heute noch erhalten sind.

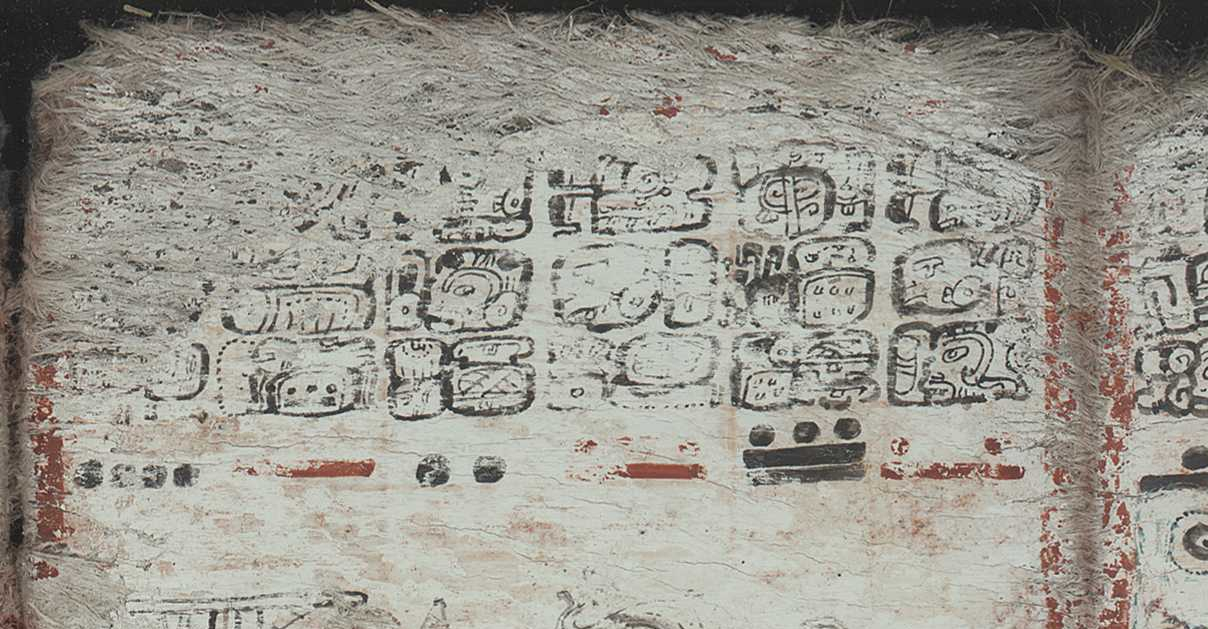

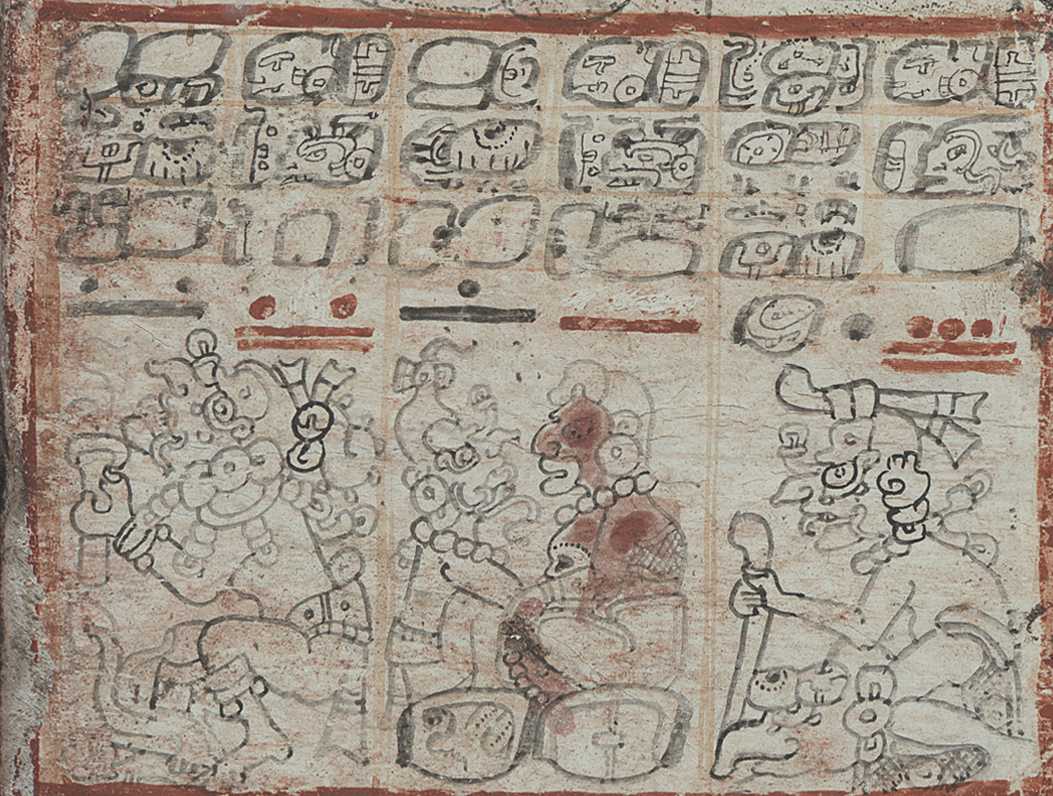

Die Schriftzeichen wurden mit schwarzer, manchmal auch in roter Farbe und unterschiedlich feinen Pinseln aufgetragen. Die schwarze Farbe wurde aus Ruß gewonnen, für die rote Farbe verwendete man Pigmente aus Hämatit. Das Schreiben der Codices lag in den Händen von hoch angesehenen Schreibern. Die unterschiedlichen Schreib- und Malstile im Dresdner Codex machen deutlich, dass hier nicht nur ein einzelner Schreiber am Werk war, sondern dass der Codex in einer Werkstatt oder einem Atelier entstand, an dem mindestens acht unterschiedliche Schreiber unter der Aufsicht eines erfahrenen Hauptschreibers arbeiteten. An manchen Seiten arbeiteten zwei Schreiber, andere Schreiber, wie etwa der Meisterschreiber, verfassten mehrere Kapitel hintereinander. Offensichtlich wurde der Dresdner Codex nie vollständig fertiggestellt, denn einige der vorbereiteten Seiten blieben vollständig leer, auf anderen Seiten malten die Schreiber nur die Umrisse von Zeichen aus, ohne die feinen Linien innerhalb der Zeichen zu ergänzen.

Die Schrift der Maya ist ein logosyllabisches System, das heißt, es gab sowohl Silbenzeichen (immer in der Reihenfolge Konsonant-Vokal) wie auch Wortzeichen (Logogramme), die frei miteinander verbunden werden konnten. Die Schriftzeichen, vor allem die Logogramme, behielten ihren ikonischen Charakter über 2000 Jahre und stellen das Gemeinte in konventionalisierten bildhaften Zeichen dar. Mithilfe der Silbenzeichen konnte das Klassische Maya, die über Jahrhunderte verbreiteten Schriftsprache, vollständig wiedergegeben werden. Neben den Texten fallen die zahlreichen Bilder auf, welche die Texte illustrieren. Sie zeigen fast ausnahmslos Götter, die in den begleitenden Texten benannt werden, ebenso wie das Schicksal, das sie den Menschen zu bestimmten Kalendertagen bringen.

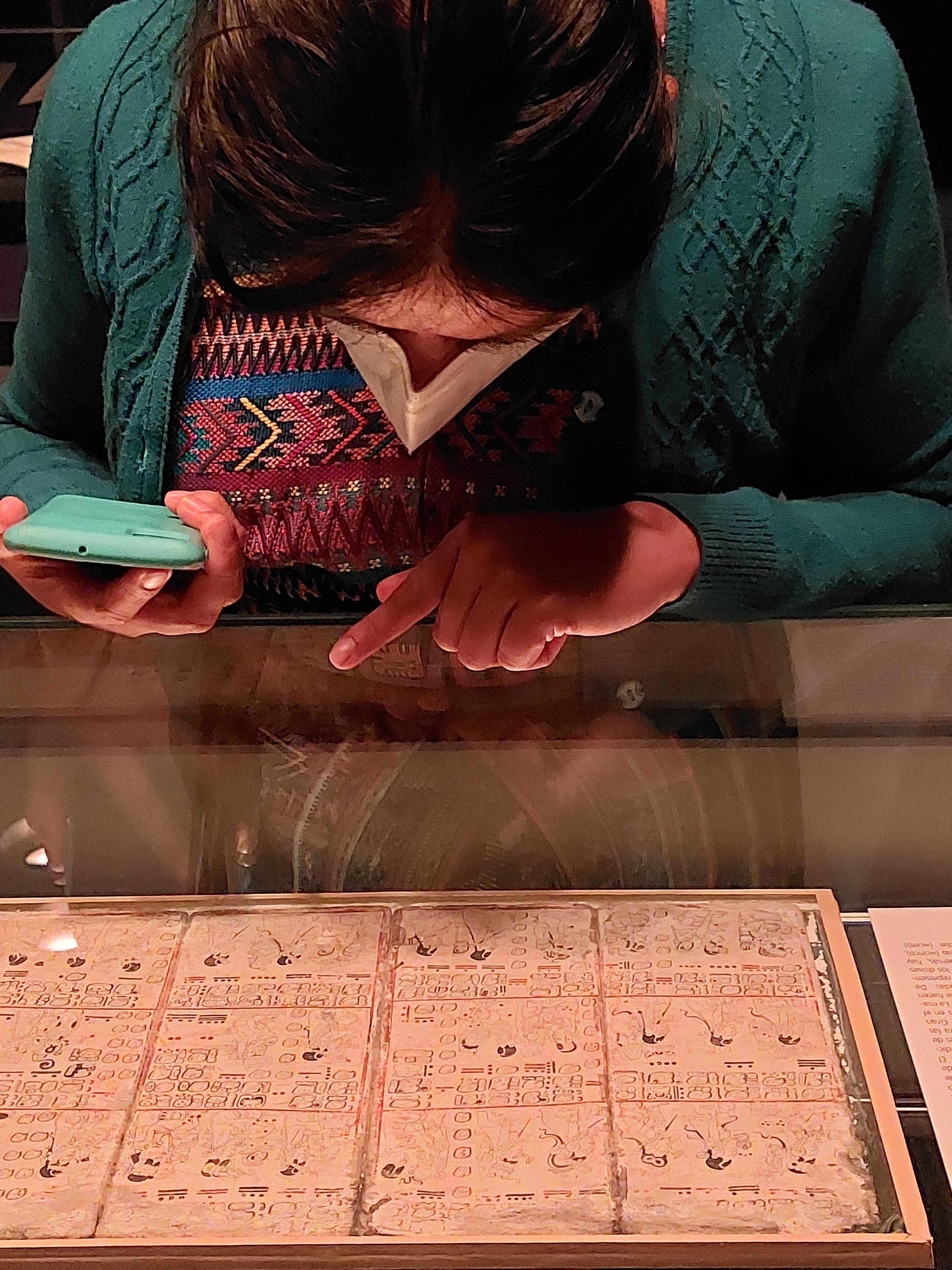

Der Dresdner Codex besteht aus mehreren Kapiteln, die sich vor allem religiösen, astronomischen und kalendarischen Themen widmen. Die Almanache und prophetischen Texte des Codex, aber auch die astronomischen Tafeln stehen daher in Verbindung mit kalendarischen Angaben, die an den Zahlzeichen – schwarze oder rote Balken für eine „Fünf“, Punkte für die Einer, und eine stilisierte Muschel für „Null“ – schnell zu erkennen sind. Die einzelnen Kapitel können sich über mehrere Seiten erstrecken. Jede Seite ist in drei oder vier vertikale Register eingeteilt, die mit roten Linien abgetrennt sind. Ein Kapitel kann sich zum Beispiel nur in einem der Register, aber über mehrere Seiten hinweg ausdehnen. Der Leser konnte dann die Seiten aufschlagen die notwendig waren, damit er das gesamte Kapitel überschauen konnte. Es gibt aber auch Seiten, die nicht in Register unterteilt sind – die Gliederung der Seiten hing letztlich von der Materie ab, die behandelt wurde. Die empfindlichen Seiten der Bücher durften wahrscheinlich nicht mit den Fingern berührt werden, deswegen nutzte man aus Holz oder Knochen geschnitzte „Zeigefinger“, die, ähnlich der zur Lesung der Thora verwendeten Yad, zum Nachfahren der Hieroglyphenkolumnen genutzt wurden.

Wie der Dresdner Codex behandeln auch die drei anderen erhaltenen Maya Codices religiös-kalendarische und astronomische Themen. Doch dies ist nur ein Zufall. Spanische Dokumente aus der frühen Kolonialzeit berichten über eine Vielzahl von Themenbereichen, die in den Büchern festgehalten wurden, von historischen Chroniken über Tributlisten bis hin zu literarischen Werken. Wir vermuten heute, dass es in den königlichen Palästen Bibliotheken gegeben hat, die von Schreibern und Bibliothekaren gepflegt wurden. Daneben dürften sich Bücher auch im Besitz von Priestern befunden haben. Der Dresdner Codex scheint ein Handbuch für einen Priester gewesen zu sein. Leider ist nicht bekannt, wie die Bücher gelesen oder auch vorgetragen wurden, obgleich spanische Priester und Chronisten noch deren aktiven Gebrauch erlebten und beobachteten. Aufgrund ihres geringen Interesses an indigener Kultur sind die Beschreibungen jedoch sehr kurz. Darüber hinaus hielt man die Bücher für Archive des alten, heidnischen Glaubens, weshalb die Geistlichen alle Bücher derer sie habhaft werden konnten, einsammelten, und sie auf öffentlichen Bücherverbrennungen den Flammen übergaben. Die bekannteste Bücherverbrennung wurde am 14. Juli 1562 von dem Franziskaner Diego de Landa vor dem Kloster von Mani in Yucatán initiiert: „wir fanden bei ihnen eine große Zahl von Büchern mit diesen Buchstaben, und weil sie nichts enthielten, was von Aberglauben und den Täuschungen des Teufels frei wäre, verbrannten wir sie alle, was die Indios zutiefst bedauerten und beklagten“, schreibt der Mönch de Landa mit lakonischen Worten.

Wir wissen nicht, wie der Dresdner Codex die Bücherverbrennungen überlebte und nach Europa gelangte. Es spricht vieles dafür, dass er den ersten Franziskanern, die zwischen 1536 und 1539 unter der Leitung von Fray Jacobo de Testera in Campeche wirkten, als Gastgeschenk von den Maya übergeben wurde. Jacobo de Testera könnte den Dresdner Codex später tatsächlich über den Atlantik gebracht und in Gent Kaiser Karl V präsentiert haben. Das Manuskript scheint dann seinen Weg von den spanischen Niederlanden über Deutschland und vielleicht sogar Italien bis nach Österreich genommen zu haben, wo er höchstwahrscheinlich ein Prestigegeschenk eines Mitglieds des Hofes von Karl V. an ein Mitglied des österreichischen Habsburgerhofs in Wien wurde, wo ihn schließlich 1734 der Dresdner Hofkaplan Götze akquirierte. Dass der Codex über einen Spanier nach Europa gelangt sein muss, vermutete bereits Hofkaplan Götze: „Man hat ihn vor wenigen Jahren bey einer Privat-Person in Wien gefunden, und als eine sonst unbekannte Sache gar leicht umsonst erhalten. Ohne Zweifel ist es aus einer Verlassenschaft eines Spaniers, welcher entweder selbst oder doch dessen Vorfahren in America gewesen“.

Heute gehört der Dresdner Codex zu den kostbaren Zimelien der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden und ist dort in der Schatzkammer des Buchmuseums zu sehen. Es ist der einzige Maya-Codex, der Besuchern zugänglich ist. Maya aus Guatemala und Mexiko nehmen immer wieder den langen Weg nach Dresden auf sich, um den Codex zu sehen, der ein Dokument für die Existenz der jahrtausendealten Buch- und Schriftkultur ihrer Vorfahren ist.

Digitalisat

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/2967/1

Literatur

- Anders, Ferdinand and Helmut Deckert (1968), Codex Dresden, Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.

- Bricker, Victoria R. and Harvey M. Bricker (2011), Astronomy in the Maya Codices, Philadelphia: American Philosophical Society.

- Chuchiak IV, John F. (2012), ‘Contextualizing the Origins of the Dresden Codex: Colonial Encounters with Maya Hieroglyphic Books and the Most Plausible Provenience of the Maya Dresden Codex’, in Nikolai Grube (ed.), Maya Literacy in the Postclassic Period: New Research on the Dresden Codex (in press).

- Förstemann, Ernst (ed.) (1880), Die Mayahandschrift der Königlich öffentlichen Bibliothek zu Dresden, 74 Tafeln in Chromo-Lichtdruck, Leipzig.

- Förstemann, Ernst (1901), Commentar zur Mayahandschrift der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Dresden: Verlag von Richard Bertling.

- Grube, Nikolai (2012), Der Dresdner Maya-Kalender. Die vollständige Handschrift, Freiburg: Herder Verlag.

- Hagen, Victor Wolfgang von (1944), The Aztec and Maya Papermakers, New York: J.J. Augustin.

- Schwede, Rudolf (1912), Über das Papier der Maya-Codices u. einiger altmexikanischer Bilderhandschriften, Dresden: Verlag von Richard Bertling.

- Thompson, John Eric S. (1972), A commentary on the Dresden Codex, a hieroglyphic book. American Philosophical Society, Memoirs 93, Philadelphia: American Philosophical Society.

- Zimmermann, Günter (1956), Die Hieroglyphen der Maya-Handschriften, Universität Hamburg, Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Band LXVII, Reihe B (Völkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen, Band 34), Hamburg: Cram, de Gruyter.

Beschreibung

Schatzkammer des Buchmuseums, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, Dresden

Signatur: Mscr.Dresd.R.310

Material: Papier aus der Rinde des Feigen- oder Maulbeerbaums, mit einer feinen Schicht aus Gips überzogen

Maße: Gesamtlänge 356 cm (zweigeteilt 9 cm × 182,5 cm und 9 cm × 174,3 cm), ursprüngl. als Leporello gefaltet.

Herkunft: 14. Oder 15. Jahrhundert, postklassische Maya-Kultur, vermutlich von der Halbinsel Yukatan

Zitierhinweis

Nikolai Grube, Ein „unschätzbares mexikanisches Buch mit hieroglyphischen Figuren“ In: Wiebke Beyer, Karin Becker (eds): Artefact of the Month No 23, CSMC, Hamburg, https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/023-en.html