„So wie Christus im Ohlgarten stillstand sollen alle Geschütze stillstehn“

Wie Marie Geffers ihren Schwiegersohn schussfest machte

Theresa Müller

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 schrieb die Bäuerin Marie Geffers aus Süpplingenburg im heutigen Niedersachsen einen Brief für ihren Schwiegersohn Richard Schulze. Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen gewöhnlichen Brief. Das handgeschriebene Schriftstück sollte dem Ehemann der Tochter magischen Schutz vor allen Gefahren bieten, mit denen er als Soldat konfrontiert sein würde. Was war das für ein mysteriöses Schriftstück, welche Rolle spielte dabei der Akt des Schreibens, und was hatte Christus mit all dem zu tun?

© Braunschweigisches Landesmuseum, A. Pröhle

Der Brief von Marie Geffers fällt unter eine besondere Kategorie von Papieramuletten, die unter der Bezeichnung „Himmelsbrief“ oder „Haus- und Schutzbrief“ bekannt sind und bis ins zwanzigste Jahrhundert in vielen Privathaushalten hergestellt und überliefert wurden. Der Inhalt dieses Schriftstücks behandelt zwar verschiedene christliche Topoi – zum Beispiel die Lehre von der Dreifaltigkeit oder die Zehn Gebote –, war allerdings nie kirchlich legitimiert. Unser Beispiel ist aus verschiedenen, für Himmelsbriefe typischen Textbausteinen zusammengesetzt. Doch die Reihenfolge und Ausprägung dieser Bausteine ist für jeden dieser Briefe einzigartig. Grund dafür ist, dass Himmelsbriefe üblicherweise im privaten Kreis abgeschrieben und weiterverbreitet wurden. Marie Geffers konnte vermutlich auf eine Vorlage aus ihrem Umfeld zurückgreifen, die sich als bewährt erwiesen hatte und deshalb tradiert wurde. Durch die Weitergabe von Hand zu Hand entstanden stets neue Varianten von Himmelsbriefen, denn bei den Abschriften wurden nicht nur Kopierfehler übertragen, sondern auch unterschiedliche Vorlagen vermischt und mündliche und schriftliche Überlieferungen kombiniert.

Die deutschsprachigen Himmelsbriefe, zu denen auch unser Exemplar zählt, fanden im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert aufgrund der zahlreichen Kriege immer größere Verbreitung. Auch Marie Geffers schrieb den Himmelsbrief wohl aus Sorge um das Leben ihres Schwiegersohns und die möglichen Folgen des Krieges für ihre Familie. Sie gab, wie viele andere Frauen auch, ihrem Angehörigen einen Gegenstand mit ins Feld, dem sie übernatürliche Schutzkräfte zuschrieb. Denn der Text des Himmelsbriefs enthält ausführliche Passagen zum Schutz vor Feinden und unterschiedlichen Schusswaffen – Pistolen und Kanonen – sowie Hieb- und Stichwaffen aller Art.

© Braunschweigisches Landesmuseum, A. Pröhle

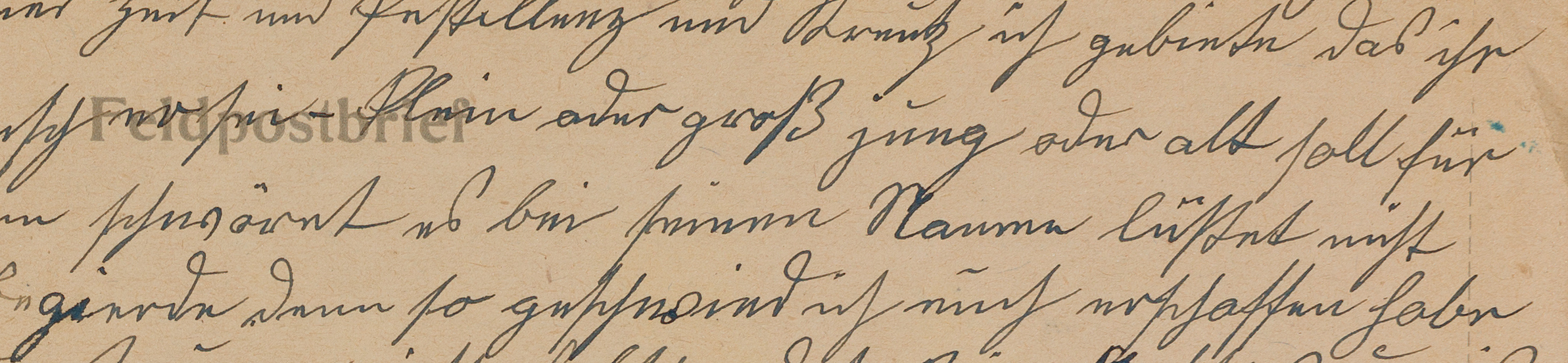

Marie Geffers schrieb diesen Himmelsbrief von Hand mit Tinte und in Kurrentschrift. Als Beschreibstoff nutzte sie einen Bogen Feldpostbriefpapier, ein damals industriell gefertigtes Massenprodukt, das den Soldaten für die Kommunikation mit der Heimat zur Verfügung gestellt wurde. Der Bogen ist 30,5 cm breit und 21,5 cm hoch und hatte eine spezifische Gestaltung. Eine erste Faltung diente dazu, das Blatt in vier Seiten zu teilen. Die so entstandene Vorderseite enthielt in der oberen Hälfte den Aufdruck „Feldpostbrief“ sowie jeweils drei vorgedruckte Linien für die Empfängeradresse (Abb. 2). Drei weitere Linien auf der unteren Hälfte der Seite sind mit dem Aufdruck „Absender“ markiert. Aufgeklappt bietet der Papierbogen eine linierte Doppelseite sowie rückseitig eine einfache, ebenfalls linierte Seite für den Inhalt des Briefes. Eine weitere Faltung diente dem Verschließen des Briefes, sodass der Inhalt verborgen blieb und auf der so neu entstandene Vorder- und Rückseite des Briefs jeweils nur die Angaben zum Empfänger und Absender sichtbar waren.

Marie Geffers ignorierte jedoch das vorgedruckte Layout und nutzte stattdessen die gesamte Fläche wie Blankopapier. Dabei überschrieb sie auch den gedruckten Text, so dass er kaum mehr lesbar ist. An den ausgefransten und teilweise eingerissenen Faltbrüchen des Papiers ist erkennbar, dass der Himmelsbrief zweimal gefaltet war und so wohl auch von seinem Besitzer aufbewahrt worden ist. Das Schriftbild lässt vermuten, dass Marie Geffers keine geübte Schreiberin war oder aber in großer Eile geschrieben hatte, etwa um kurz vor dem Ausrücken des Schwiegersohns noch das Amulett fertigzustellen. Die Schrift ist ungelenk und enthält zahlreiche Unregelmäßigkeiten. So überlappen sich die Ober- und Unterbögen der kursiven Schrift zwischen den einzelnen Zeilen und das Papier ist übersät von Tintenklecksen. Die Wörter sind eng aneinandergereiht und gehen teilweise ineinander über, so dass Anfang und Ende kaum erkennbar sind (Abb. 3).

© Braunschweigisches Landesmuseum, A. Pröhle

Der Text enthält viele grammatikalische Fehler bis hin zu unsinnigen Wort- und Satzkonstruktionen. Außerdem findet sich kaum Interpunktion, dafür aber Wort- und Satzteilwiederholungen, die beim Abschreiben durch Verrutschen in der Zeile entstanden sind:

Es lässt sich nicht mehr nachvollziehen, ob Marie Geffers einige der Kopierfehler selbst machte oder sie einfach nur reproduzierte. Wie auch viele andere erhaltene Himmelsbriefe zeigt uns dieser, dass ausgeprägte Schreib- und Lesekompetenzen in der breiten Bevölkerung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts nicht selbstverständlich waren und die Produktion eines solchen Schriftstücks potentiell mit großer körperlicher und geistiger Mühe verbunden war.

In dem kurzen Textausschnitt wird außerdem deutlich, wessen Schutz Richard Schulze durch den Himmelsbrief erfahren sollte: den Gottes. Dieses Schutzversprechen forderte im Gegenzug die Einhaltung bestimmter Regeln. So gab es einerseits praktische Verhaltensregeln wie das Einhalten der Zehn Gebote, das ständige Tragen des Himmelsbriefs direkt am Körper und das Gebot, den Brief durch kontinuierliches Kopieren weiterzuverbreiten. Aber auch die richtige innere Einstellung gegenüber dem Amulett war reglementiert und Voraussetzung für die Schutzwirkung der Himmelsbriefe: Sie durfte nicht in Frage gestellt werden. Die, die den Brief schrieben oder bei sich trugen, mussten unerschütterlich daran glauben, dass der Himmelsbrief Gottes Wort und direktem Befehl entsprach. Sollten aber Marie Geffers oder Richard Schulze gegen diese Regeln verstoßen, drohte der Himmelsbrief mit verheerenden Strafen. Diese beiden Pole, Rettung und Verdammnis, wirken besonders folgenschwer, da der Brief beanspruchte, durch Gott oder Christus selbst geschrieben worden zu sein. Immer wieder betont der Text durch die Verwendung der Ichform, dass sich Gott selbst oder die Dreifaltigkeit („im Namen Gottes des Vaters x des Sohnes x und des Heiligen Geistes“) mit diesem Brief an die Menschen richtete. Das Heilsversprechen einerseits und die Androhung von Tod und Verdammnis andererseits verweisen damit auf die höchstmögliche, weil göttliche Autorität, die die Wirksamkeit des Amuletts garantierte:

[…] und wer dieses nicht glaubet der soll des Todes sterben bekehrt ihr euch nicht von euren Sünden so wird all ihr ewig bestraft ich werde euch richten wenn ihr mir an Jüngstengericht Antwort gebt von andere Sünden wer diesen Brief bei sich hat den wird kein Donnerwetter treffen halte meine Gebote welche ich durch meinen Engel Michael gesand habe.

Hier wird die Grundvoraussetzung für die angenommene Wirksamkeit des Himmelsbriefs deutlich, nämlich der unerschütterliche Glaube an das magische Schriftstück. Eine weitere, im Text formulierte Bedingung lautet:

[…] ich sage mich das Jesus Christus diesen Brief geschrieben hat und wer ihn nicht offenbart der ist verflucht der Christbohm Kirche dieser Brief sollen wir uns unter einander abschreiben […]

Um ein wirkmächtiges Amulett herzustellen, musste Marie Geffers also den Himmelsbrief für eine andere Person abschreiben und die eigene Vorlage und das Wissen um den Himmelsbrief weiterverbreiten. Durch die Haltung zu und den Umgang mit dem Schriftstück konnte dessen Wirkmacht aufrechterhalten, aber auch zerstört werden. Wäre Richard Schulze trotz Himmelsbrief verwundet worden oder gar gefallen, so wäre das kein Beweis für dessen Unwirksamkeit gewesen. Die gängige Erklärung in so einem Fall war, dass die beteiligten Personen gegen die Verhaltensmaßregeln verstoßen hatten. Die beteiligten Personen waren also selbst für die Aufrechterhaltung oder das Ausbleiben der Schutzwirkung verantwortlich.

© Braunschweigisches Landesmuseum, A. Pröhle

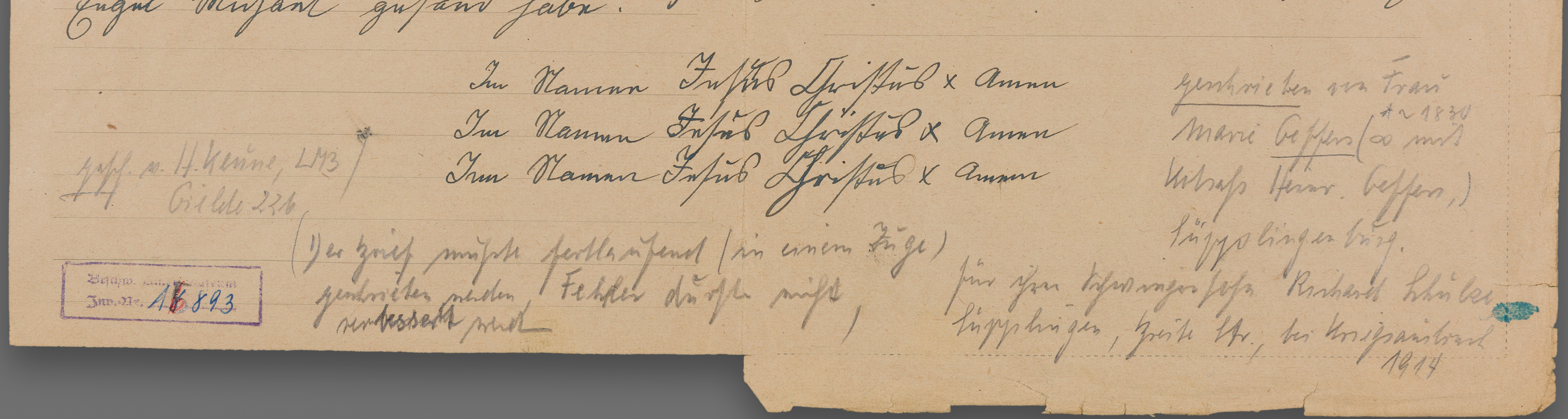

Die Regeln zur Schreib- und Tragepraxis für ein wirkmächtiges Amulett wurden nicht nur im Text selbst, sondern auch mündlich oder schriftlich vermittelt. So auch im Fall des hier vorliegenden Briefes. Auf der Rückseite des Himmelsbriefs sind Bleistiftnotizen sowie der Abdruck eines Inventarstempels zu sehen („Brschw. Landesmuseum Inv. Nr. 15893“). Letzterer verweist auf das Braunschweigische Landesmuseum, in dessen Bestand sich der Himmelsbrief auch heute noch befindet. Die Bleistiftnotiz (Abb. 4) lautet:

geschr. v. H. Keune LMB Gielde 221 (Der Brief musste fortlaufend in einem Zuge geschrieben werden, Fehler durften nicht verbessert werden), geschrieben von Frau Marie Geffers (*~1830 ∞ mit Kotsaß Heinr. Geffers,) Süpplingenburg. für ihren Schwiegersohn Richard Schulze, Süpplingen, Breite Str., bei Kriegsausbruch 1914.

Diese Notiz liefert zusätzliche Informationen zu Praktiken der Produktion und des Umgangs mit Himmelsbriefen. Sie stammt von dem ehemaligen Museumsmitarbeiter Heinrich Keune (1906–1994). In einem weiteren Eintrag im Eingangsbuch des Museums berichtet er, dass Schulze den Himmelsbrief im Krieg ständig bei sich getragen hatte. Heute sind in volkskundlichen Sammlungen und Archiven zahlreiche solcher Hinweise zu Himmelsbriefen dokumentiert, da Volkskundlerinnen und Volkskundler, insbesondere ab dem Ersten Weltkrieg, die Briefe selbst sowie Erfahrungsberichte über deren Herstellung, Nutzung und Wirksamkeit sammelten. Der Himmelsbrief und das Wissen um die korrekte Handhabung wurden innerhalb der Familie weitergegeben. Auch bei unserem Exemplar spielt die Weitergabe innerhalb der Familie eine Rolle. Richard Schulze war Heinrich Keunes Onkel mütterlicherseits. So erhielt Keune den Brief und die zusätzlich mündlich überlieferten Informationen zu den Kopierregeln und der Tragepraxis.

Offensichtlich befolgte Marie Geffers die Vorgabe, den Brief zu kopieren, ohne abzusetzen und ohne Fehler zu verbessern. Diese Vorgehensweise verdeutlicht die zentrale Rolle der Handschrift für die Wirkmacht des Himmelsbriefes. Zum einen sollte die handschriftliche Weiterverbreitung die magischen Schutzkräfte aufrechterhalten. Zum anderen wurde jede neue Kopie eines Himmelsbriefs wieder als von Gott selbst geschrieben verstanden. Marie Geffers nahm demzufolge die Rolle eines Mediums für Gottes Wort ein und das Schreiben wurde zu einem Akt der Selbstermächtigung. Denn so hatte sie die Möglichkeit, göttlichen Schutz für eigene Zwecke zu beanspruchen, nämlich für die Unversehrtheit des Schwiegersohns im Kriegseinsatz. Richard Schulze überlebte den Krieg und mit ihm fand auch der Himmelsbrief seinen Weg zurück nach Hause. Der Brief wurde zusammen mit dem Wissen um sein Wirken bewahrt und innerhalb der Familie weitergegeben. So repräsentiert er eine populare religiöse Praktik im Ersten Weltkrieg.

Literatur

-

Korff, Gottfried (Hrsg.) (2005), KriegsVolksKunde. Zur Erfahrungsbindung durch Symbolbildung, Tübingen: TVV.

-

Rohé, Jörg (1984), „Himmelsbriefe und Gredoria als Dokumente der Volksfrömmigkeit“, in Braunschweigische Heimat, 70, 63-79.

-

Stübe, Rudolf (1918), Der Himmelsbrief. Ein Beitrag zur allgemeinen Religionsgeschichte, Tübingen: Mohr.

-

Vanja, Konrad (2001), „Haussegen und Himmelsbriefe als Thema der Alltags- und Sonntagsheiligung und des Schutzes“, in Michael Simon (Hrsg.), Auf der Suche nach Heil und Heilung. Religiöse Aspekte der medikalen Alltagskultur, Dresden: Thelem, 37-62.

-

Wienker-Piepho, Sabine (2000), „Je gelehrter, desto verkehrter“? Volkskundlich-Kulturgeschichtliches zur Schriftbeherrschung, Münster u.a.: Waxmann.

Beschreibung

Braunschweigisches Landesmuseum

Signatur: LMB 15893

Material: Feldpostbriefpapier, industriell gefertigtes Massenprodukt

Maße: 30,5 × 21,5 cm

Herkunft: Süpplingenburg, 1914

Bildrechte

© Braunschweigisches Landesmuseum, A. Pröhle

Zitierhinweis

Theresa Müller, 'Just as Christ stood pacified in the olive garden, all weapons shall be pacified.' How Marie Geffers made her son-in-law invulnerable In: Wiebke Beyer, Karin Becker (eds): Artefact of the Month No 21, CSMC, Hamburg, https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/021-en.html