„Zuruf links: Das trifft doch wohl zu“

Ein parlamentarisches Stenogramm

Hannah Boeddeker

Vollständig, korrekt, wortwörtlich – das waren die Ansprüche, die an ein parlamentarisches Protokoll im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert gestellt wurden. Schließlich waren die veröffentlichten Berichte die offizielle, rechtlich bindende Wiedergabe, durch die die Öffentlichkeit von Verhandlungen erfahren konnte. Wie aber ließen sich diese Anforderungen vor der Erfindung der Tonaufnahme umsetzen? Die Antwort lautet: durch Stenographie. Bei der Kurzschrift handelt es sich um ein Schreibsystem, das sich aufgrund von Abkürzungen besonders schnell schreiben lässt und daher geeignet ist, Gesprochenes wörtlich zu notieren. Unser Manuskript, ein Parlamentsstenogramm aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert zeigt, welcher zusätzlicher Strategien und Kniffe es bedurfte, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

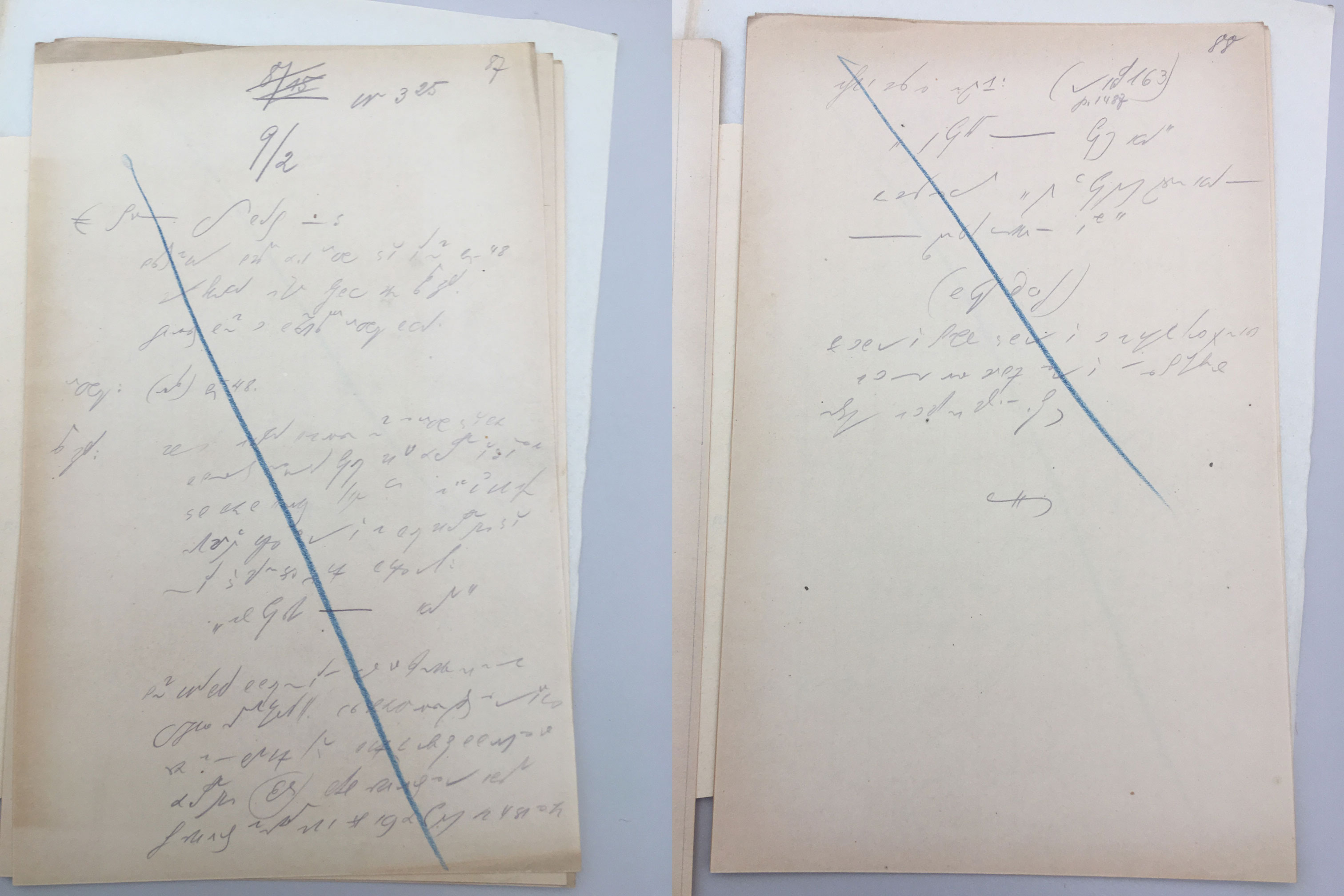

Das Stenogramm aus dem Landtag des Freistaates Mecklenburg-Schwerin von 1920 enthält einen Ausschnitt aus der neunten Plenarsitzung der Legislaturperiode vom 8. Oktober 1920. Das Manuskript besteht aus zwei weißen Blättern, etwa von der Größe DIN A5. Darauf wurde mit Bleistift in großzügigen Abständen stenographiert. Anschließend wurde der Text mit blauen, diagonalen Linien durchgestrichen (Abb.1). Alle Stenogramme der Sitzungen – sowohl die transkribierte als auch die gedruckte Version des Protokolls – gehören zum Bestand des Landtags im Landeshauptarchiv Schwerin.

H. Boeddeker

Zum Entstehungszeitpunkt unseres Stenogramms blickte die Parlamentsstenographie bereits auf eine hundertjährige Tradition in Deutschland zurück, die mit dem Konstitutionalismus Anfang des neunzehnten Jahrhunderts begann. Die ersten Landtage, die Stenographen beschäftigten, waren Baden, Bayern und Württemberg 1818/1819. Bereits 1848 hatten mindestens neun deutsche Parlamente „Geschwindschreiber“ angestellt, die meist paarweise die Debatten aufnahmen. Anschließend diktierten die Stenographen die Stenogramme ihren Sekretärinnen und Sekretären, die sie so in Langschrift (zunächst in Kurrent, später mit Schreibmaschine) transkribierten. Zuletzt wurden die Mitschriften noch von den Abgeordneten gegengelesen, bevor sie als Drucke veröffentlicht wurden. Als infolge der Novemberevolution von 1918/1919 Parlamente für das politische System relevanter wurden, brachte dies mit sich, dass weitere Landtage Stenographen anstellten. Hierzu zählte auch der Freistaat Mecklenburg-Schwerin.

1919 stellte das Parlament von Mecklenburg-Schwerin die beiden Stenographen Walter Dobermann und Herbert Scheidhauer an. Ein Stenograph musste bestimmte Kriterien erfüllen: Eine akademische Ausbildung (um die Debatten inhaltlich verstehen zu können) sowie körperliche Fitness (da die Arbeit kräftezehrend war). Dobermann und Scheidhauer hatten beide studiert und erfüllten somit zumindest das erste Kriterium. Scheidhauer musste aber zum Beispiel 1925 kurzzeitig pausieren, da Überanstrengung bei ihm zu einem Zusammenbruch geführte hatte. Die von den beiden produzierten Schweriner Stenogramme gehören zu den wenigen systematisch archivierten: An vielen Landtagen wurden die Mitschriften nach dem Druck der Protokolle vernichtet, da sie keinen Wert mehr hatten. Viele ihrer Merkmale sind typisch für parlamentarische Stenogramme und finden sich auch in Manuskripten anderer Parlamente oder sind sogar in Dienstanweisungen festgehalten.

H. Boeddeker

Unser Stenogramm ist mit Bleistift auf Blankopapier geschrieben. Das unscheinbare Aussehen der Manuskripte war keinesfalls beliebig, sondern vielmehr waren Schreibuntensilien – also Stift und Unterlage – sorgfältig ausgewählt. Das wichtigste Kriterium hierbei war, dass das Material einen möglichst ungestörten, schnellen Schreibfluss ermöglichte, sodass der Stenograph kein Wort des Redners verpasste. Bleistift hat gegenüber Tinte den Vorteil, dass er nicht verschmiert. Zudem entfällt die Zeit, die man für die Bewegung des Arms zwischen Tintenfass und Beschreibstoff braucht. Die Schreiboberflächen für Stenogramme waren zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts noch sogenannte Pergamenttafeln aus dicker, unbiegsamer Pappe gewesen, da diese eine besonders glatte Oberfläche hatten. Um 1920 gab es spezielle Stenoblöcke, deren Linierung an die stenographischen Kürzel angepasst war. Bei unserem Stenogramm griffen Scheidhauer oder Dobermann jedoch auf unliniertes Papier zurück – die Gründe hierfür sind unbekannt.

Die einzelnen Blätter wurden in einem Umschlag gesammelt. Darin befanden sich alle Stenogramme, die ein Stenograph pro Sitzung geschrieben hatte. Allerdings stenographierten Dobermann und Scheidhauer nicht die ganze Sitzung durch, sondern wechselten sich turnusmäßig ab. Die kurzen Intervalle von meist zehn bis dreißig Minuten sollten verhindern, dass der Stenograph seine Konzentration verlor. Auf dem Umschlag mit den Stenogrammen wurden die Sitzungs- und Turnusnummern vermerkt (Abb. 2). In diesem Fall die „9“, da es sich um die neunte Plenarsitzung der Legislaturperiode handelte und darunter kleiner „2“ und „4“ für den jeweiligen Turnus, die der Stenograph in dieser neunten Sitzung geschrieben hatte. Zusätzlich wurde auf der Innenseite des Umschlags die Tagesordnung der Sitzung notiert, sodass die Stenogramme sofort der entsprechenden Sitzung zugeordnet werden konnten (Abb. 3). Bei unserem Stenogramm lässt sich weiterhin erkennen, dass das Blatt wohl zuerst für eine frühere Sitzung präpariert worden war – am oberen Rand steht „8/15“ –, dann aber doch nicht benötigt wurde, da die Ziffern durchgestrichen sind. Die Sitzungs- und Turnusnummer wurden auch bei der Transkription in Langschrift vermerkt: Auf diese Weise war garantiert, dass der Inhalt einer bestimmten Rede durch die Übertragung hindurch stets zuordenbar blieb (Abb. 3).

H. Boeddeker

Auf dem ersten Blatt ist oben rechts zudem „3:25“, die Uhrzeit des Sitzungsbeginns, vermerkt (Abb. 4). In anderen Fällen stehen an dieser Stelle oftmals noch das Datum sowie der Name des Stenographen. Da dies hier fehlt, ist nicht mehr nachzuvollziehen, ob Dobermann oder Scheidhauer das Stenogramm geschrieben hat. Die Ziffer 87 darüber wurde vermutlich nachträglich hinzugefügt und bezieht sich auf die archivalische Zählung der Akte, in der mehrere Umschläge mit Stenogrammen der Sitzungen aus dem Jahren 1920 gebündelt sind. Die Namen der Redner waren – ähnlich wie bei dem Drehbuch eines Theaterstücks – stets vorgerückt links vermerkt, um eine schnelle Übersicht zu ermöglichen. Die Seiten unseres Stenogramms sind mit blauen diagonalen Linien durchgestrichen, die Transkription mit der Schreibmaschine war also abgeschlossen.

Im vorliegenden Stenogramm wurde eine spezifische Variante der Stenographie verwendet, die für das Mitschreiben von Verhandlungen gedacht war: die sogenannte Debattenschrift oder Kammerstenographie. Hierbei wurden Worte und ganze Sätze noch viel drastischer abgekürzt, um die schnellen, oft hitzigen Debatten einzufangen. So konnte beispielsweise ein Prä- oder Suffix ein ganzes Wort repräsentieren. Dies hatte aber auch zur Folge, dass die Zeichen mehrere Bedeutungen hatten und in verschiedene Worte aufgelöst werden konnten. Bei der Transkription spielten daher Kontext, Logik und Gedächtnis der Stenographen eine wichtige Rolle. In unserem Stenogramm sind vor allem Begriffe, die häufig im Parlament verwendet werden, stark verkürzt. Dazu gehören Wörter wie „Abgeordneter“, „Genosse“ und die Anrede „Meine Damen und Herren“.

H. Boeddeker

Die Stenographen protokollierten nicht nur die Redebeiträge, sondern auch Unterbrechungen wie Zwischenrufe, Klatschen oder Ausdrücke von Missbilligung. Die Forderung einer hohen Wiedergabetreue ging folglich über die Reden hinaus. Die Aufgabe der Stenographen war, die Debatte als Ganzes einzufangen. Gerade die Erfassung von Zwischenrufen war jedoch äußerst schwierig, da sie plötzlich kamen und erst noch zugeordnet werden mussten. So wundert es nicht, dass auf dem Stenogramm nur der Wortlaut solch einer Unterbrechung vermerkt ist – „Das trifft doch wohl zu“. Erst bei der Transkription ergänzte der Stenograph aus dem Gedächtnis: „Zuruf links: Das trifft doch wohl zu.“

H. Boeddeker

Bisweilen konnten Stenographen auch während der Sitzung den Stift kurz niederzulegen. Eine solche Möglichkeit bot sich, wenn die Abgeordneten etwas vorlasen und beispielsweise aus Zeitungen, Gesetzestexten oder anderen Schriftstücken zitierten. Da in diesem Fall bereits eine schriftliche Variante existierte, wurden nur Anfang und Ende des Zitats aufgezeichnet, und es oblag dem Abgeordneten, das Schriftstück später bei den Stenographen abzugeben, damit es in die Transkription eingefügt werden konnte. Im Schweriner Stenogramm finden sich zwei solcher Zitate. Bei einem vorgelesenen Urteil wird nur der Anfang „In der Strafsache“ festgehalten. Den ausführlichen Urteilsspruch findet man erst in der Transkription. Eine ähnliche Angabe findet sich auf der vorherigen Seite, wo es heißt: „Abg. Wendorff (verliest) Drucksache 48“. Die Drucksache wurde als Typoskript in die Abschrift eingeklebt (Abb. 5).

Das vorliegende Stenogramm – und Teile der Transkription – zeigen, welche Mühen die Stenographen aufwendeten, um ein authentisches Protokoll herzustellen und welche Techniken sie anwandten, damit die Redebeiträge einzelner Abgeordneter durch den Prozess der Transkription hindurch zuordenbar und in der richtigen Reihenfolge blieben. Das unscheinbare Stenogramm ist also einerseits das Produkt einer höchst komplexen Schreibpraktik, andererseits weisen zusätzliche Angaben wie Sitzungs- und Turnusnummer auf den komplexen Ablauf hin, der der Niederschrift folgte: Transkription, Korrektur und schließlich Druck. All dies war notwendig, um am Ende ein authentisches Protokoll publizieren zu können, dass einen Teil des Versprechens einer parlamentarischen Öffentlichkeit einlöste.

Literatur

- Burkhardt, Armin (2003), Das Parlament und seine Sprache. Studien zu Theorie und Geschichte parlamentarischer Kommunikation, Tübingen: Niemeyer.

- Inachin, Kyra T (2004), Durchbruch zur demokratischen Moderne. Die Landtage von Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und Pommern während der Weimarer Republik, Bremen: Edition Temmen.

- Johnen, Christian (1928), Allgemeine Geschichte der Kurzschrift, Berlin: Schrey.

- Olschewski, Andreas (2000), Die Verschriftung von Parlamentsdebatten durch die stenographischen Dienste in Geschichte und Gegenwart, in: Burkhardt, Armin (Hrsg.): Sprache des deutschen Parlamentarismus. Studien zu 150 Jahren parlamentarische Kommunikation, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 336-356.

Beschreibung

Landeshauptarchiv Schwerin

Signatur: LHAS 5.11-2 281 (Stenogramme), LHAS 5.11-2 298a (Transkription)

Material: Papier, Bleistift, blauer Stift

Herkunft: Schwerin 1920

Urheberrechtshinweise

Copyright: Landeshauptarchiv Schwerin. Fotos von Hannah Boeddeker.

Zitationshinweis

Hannah Boeddeker, „Zuruf links: Das trifft doch wohl zu“: Ein parlamentarisches Stenogramm In: Wiebke Beyer, Karin Becker (Hrsg.): Artefact of the Month Nr. 19, CSMC, Hamburg, https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/019-de.html