„Andenken Guter Freunde“

Auf Spurensuche in einem Stammbuch des späten 18. Jahrhunderts

Janine Droese

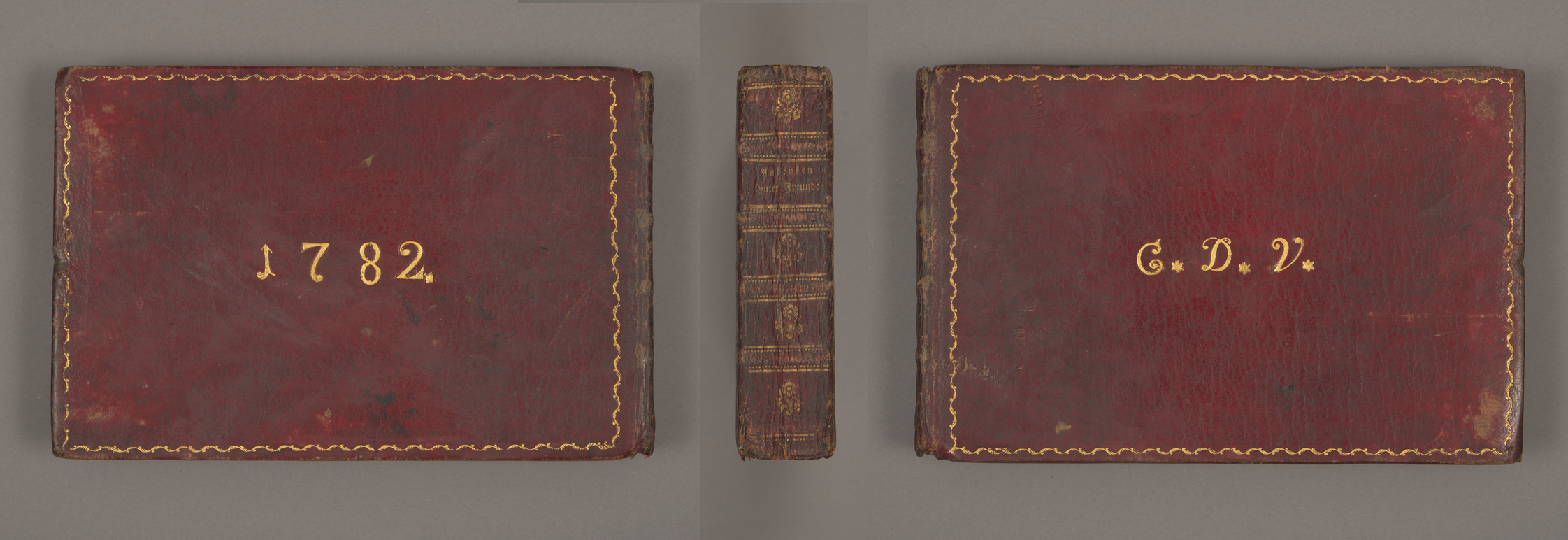

In den Bibliotheksbeständen des CSMC findet sich ein Buch in einem roten, etwas abgestoßenen und leicht rissigen Ledereinband. Das querformatige Büchlein ist etwas kleiner als ein DIN A5-Blatt. Auf dem Rücken trägt es, in Goldprägung, den Titel „Andenken guter Freunde“. Auf dem vorderen Deckel stehen, ebenfalls goldgeprägt, die Buchstaben „C. D. V.“, der Rückendeckel trägt die Jahreszahl „1782.“ Knicke an der unteren äußeren Ecke einzelner Blätter weisen ebenso wie Beschädigungen des Goldschnitts darauf hin, dass der Band häufig zur Hand genommen, regelmäßig in ihm geblättert wurde. Von wem und wozu aber wurde der Band genutzt? Worauf verweisen die auf den Einband geprägten Informationen?

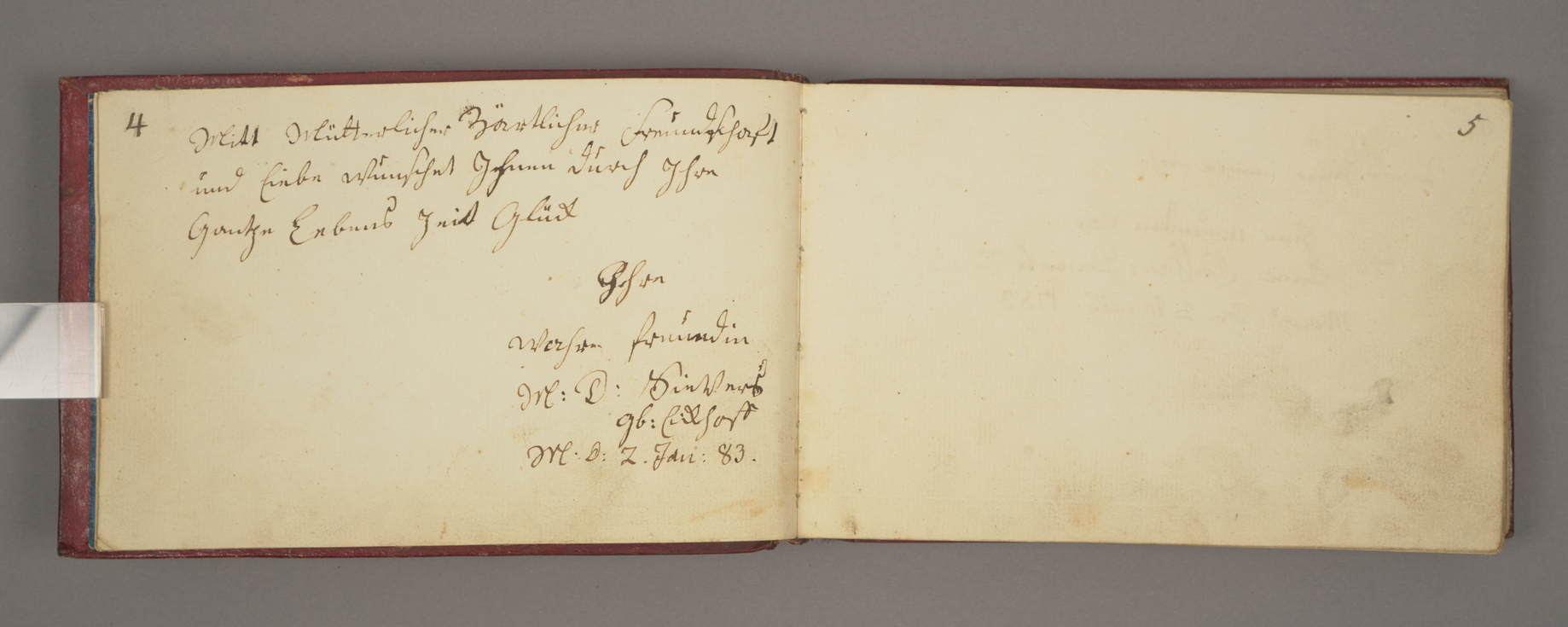

Öffnet man das 226 Seiten umfassende Buch, so zeigt sich auf den ersten Blick, dass es kurze, handschriftliche Texteinträge unterschiedlicher Personen enthält. Auch Bilder, Zeichnungen und weitere dekorative Elemente wie farbige Zierränder fallen ins Auge. Dazwischen finden sich immer wieder auch leere Seiten, schon dem ersten Eintrag gehen zwei leere Seiten voraus. Dieser ist auf Seite 4 notiert und lautet:

„Mitt Mütterlicher Zärtlicher Freundschaft / und Liebe wünscht Ihnen durch Ihre / Gantze Lebens Zeit Glück / Ihre / Wahre Freundin / M: D: Siewers /gb: Likhost [?] / M: D: 2. Jan: 83.“

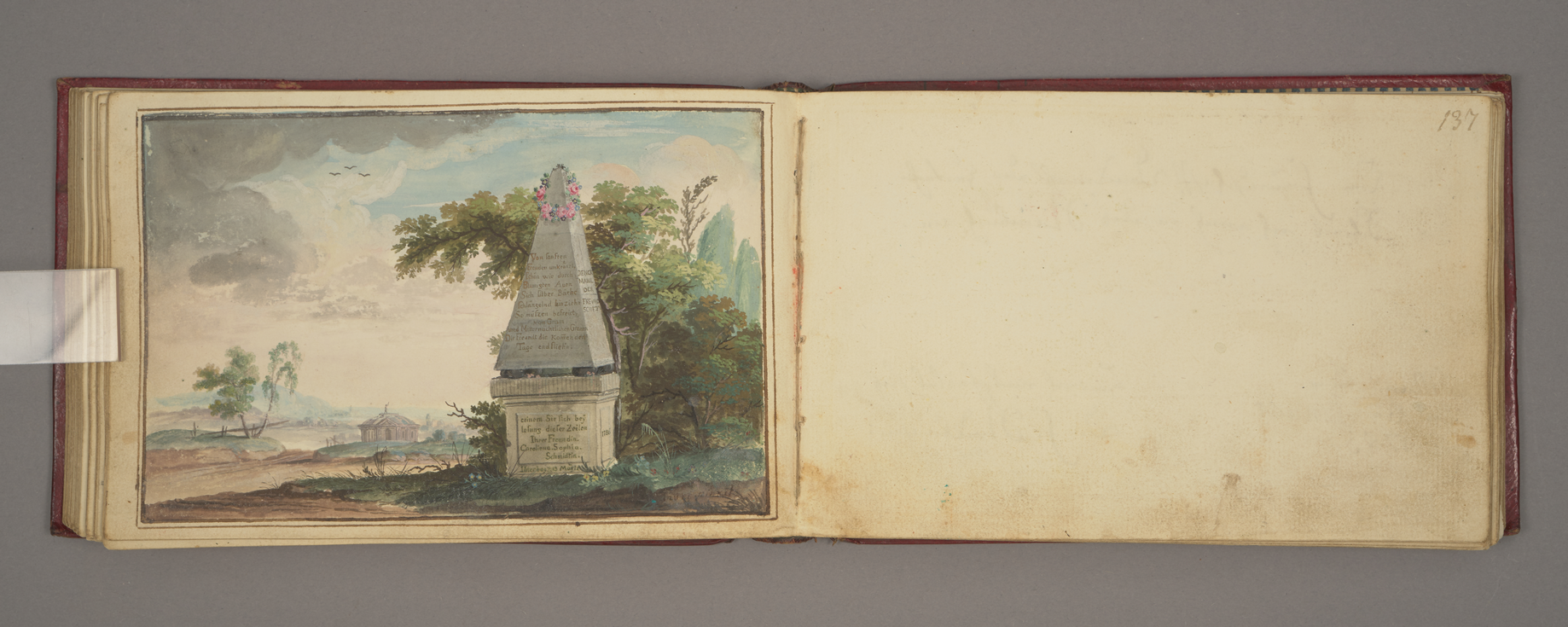

Andere Einträge sind als Bilder gestaltet, wie der auf Seite 136 (Abb. 3). Zu sehen ist ein Denkmal in idyllischer Landschaft, das mit mehreren Inschriften versehen ist. Auf dessen vom Betrachter aus gesehen rechter Seite steht:

„DENK / MAHL / DER / FREUND / SCHFT“, auf dem Sockel darunter ist die Jahreszahl, „1786“, eingeschrieben. Die dem Betrachter zugewandte Seite trägt den Text: „Von sanften / Freuden umkränzt, / schön wie durch / Blumigten Auen / Sich silber Bäche / schlängelnd hinzieh’n / So müszen befreiet, / von Gram, / und Mitternächtlichen Grauen / Dir Freundt die kommenden / Tage endflieh’n.“ Und darunter auf dem Sockel steht geschrieben: „erinern Sie sich bey / lesung dieser Zeilen / Ihrer Freundin. / Caroliena. Sophia. / Schmidtin. / Jüterbog, 13 Märtz“.

Bei dem Buch handelt es sich also offensichtlich um ein Freundschaftsalbum, ein sogenanntes Stammbuch, das der Albumhalter oder die Albumhalterin nutzte, um in ihm Einträge zur Erinnerung zu sammeln. Damit ähnelt es Poesiealben oder heutigen Freundebüchern. Die Eintragenden konnten sich eine Seite aussuchen, auf der sie ihren Eintrag hinterlassen wollten – daraus resultieren die unregelmäßig vorkommenden leeren Seiten, die sich mit Häufungen von Einträgen abwechseln. Anders als bei heutigen Freundebüchern war für die in der Regel erwachsenen Stammbuchhalter und -halterinnen ein direkter und naher Kontakt zu den Eintragenden allerdings keine Voraussetzung. Vielmehr ist bekannt, dass neben Familienmitgliedern und Freundinnen sowie Freunden auch Bekannte und Geschäftspartner um Einträge gebeten wurden. Unter anderem konnte die Bitte um einen Stammbucheintrag dazu dienen, mit höhergestellten Persönlichkeiten in Kontakt zu kommen, deren Einträge dann wiederum der eigenen Selbstdarstellung zuträglich waren. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Einträge in dem Album das familiäre, private und geschäftliche Netzwerk eines Albumhalters oder einer Albumhalterin widerspiegeln und einen Einblick in das Milieu geben, in dem er oder sie sich bewegte.

Im Falle des vorliegenden Stammbuches ist dabei auffällig, dass die meisten Einträge – wie auch die beiden oben erwähnten (Abb. 2 und 3) – deutliche Hinweise darauf enthalten, dass die Einträgerinnen und Einträger im Schreiben nicht besonders geübt waren. Dafür sprechen die vielen Korrekturen, die ungleichmäßige Schrift, die für die Zeit unübliche Orthographie sowie fehlende und überflüssige Buchstaben, aber auch die im Zusammenhang mit der Inschrift des Denkmals deutlich zu sehende Ungeschicklichkeit in der Einteilung des wenigen für die Schrift zur Verfügung stehenden Raums. Aufgrund dieses Umfeldes ist davon auszugehen, dass auch der Albumhalter oder die Albumhalterin keine besonders umfangreiche Bildung genossen hat.

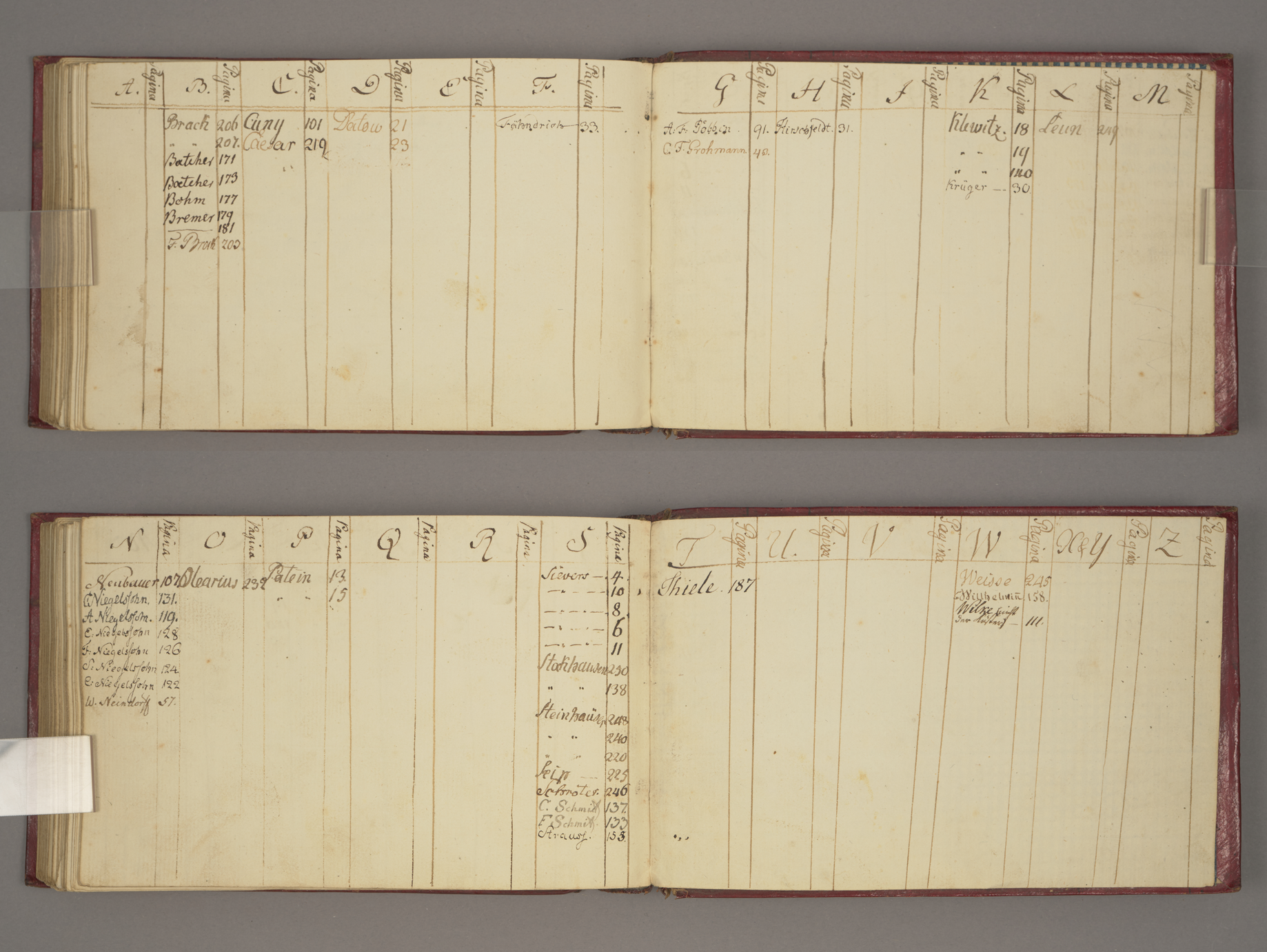

Will man sich in dem Buch orientieren, einen Überblick über seinen Inhalt gewinnen, so bietet sich der Index, der sich auf den letzten beiden Doppelseiten findet, als Ausgangspunkt an (Abb. 4). In diesem wurden, offensichtlich in mehreren Arbeitsgängen, die Familiennamen der Einträger und Einträgerinnen alphabetisch erfasst, wobei sie häufig durch den Anfangsbuchstaben des Vornamens ergänzt wurden. Den so sortierten Namen wurde in einer eigenen Spalte jeweils die Seite, auf der der Eintrag steht, zugeordnet. Deutlich erkennbar ist, dass viele der Nachnamen mehrfach vertreten sind, was darauf hindeutet, dass der Albumhalter oder die Albumhalterin häufig mehrere Mitglieder einer Familie um Einträge gebeten hat. Die Einträge im Index sind, das ist anhand der Schriften deutlich zu erkennen, nicht alle von der gleichen Person hinzugefügt worden. Wer zu welchem Zeitpunkt die Namen in den Index eingefügt hat, ist nicht mit Sicherheit feststellbar, es liegt aber nahe, dass sowohl der Besitzer oder die Besitzerin des Albums als auch einige der Einträgerinnen und Einträger Namen und Seitenzahlen im Index vermerkt haben.

Diese Zuordnung von Namen zu Seitenzahlen ist nur dadurch möglich, dass das Stammbuch paginiert wurde. Es ist anzunehmen, dass die Seitenzahlen bereits in oder vor der Sammelphase – also dem Zeitraum, in dem Einträge in dem Album gesammelt wurden – eingetragen wurden. Die Paginierung, die 250 Seiten zählt, weist einige Lücken auf. An insgesamt 11 Stellen fehlen zwei aufeinanderfolgende Seitenzahlen, es könnte also jeweils ein Blatt entfernt worden sein. An einer Stelle fehlen sogar acht Seiten und damit mutmaßlich vier Blätter. Nur einmal ist ein Blattstumpf stehen geblieben, der belegt, dass ein Blatt aus dem Buch herausgeschnitten wurde. In fast allen anderen Fällen könnten die Sprünge in der Seitenzählung theoretisch auch von einem Versehen bei der Paginierung herrühren. Ausgeschlossen ist dies nur für die nicht mehr vorhandenen Seiten 126 und 140. Für beide listet der Index nämlich einen Eintrag, der heute im Album nicht mehr zu finden ist. Wer die Blätter wann entfernt hat, ist dabei nicht zu klären. Sie könnten von den Einträgern oder Einträgerinnen entnommen worden sein, weil ihnen ein Eintrag missglückt ist – manchen Stammbüchern der Zeit ist ein Vorwort vorangestellt, das die Einträger ermahnt, keine Seiten aus dem Album herauszureißen, das scheint also gelegentlich vorgekommen zu sein. Sie könnten aber auch vom Stammbuchhalter oder der Stammbuchhalterin aus dem Album entfernt worden sein – gerade spätere Besitzerinnen und Besitzer solcher Stammbücher haben gelegentlich Seiten verschenkt oder auch verkauft.

Der Rückentitel des Buches – „Andenken guter Freunde“ – lässt sich anhand der beschriebenen Funktion des Buches als Stammbuch leicht deuten, wobei das „guter Freunde“ vor dem Hintergrund der Freundschaftskonzeptionen der Zeit verstanden werden muss und nicht als Hinweis darauf gelesen werden darf, dass nur enge persönliche Freunde Einträge beisteuern durften. Auch die Bedeutung der Zahl auf dem hinteren Buchdeckel ist unschwer zu entschlüsseln: Der früheste Eintrag in das Album – der auf der letzten beschriebenen Seite des Albums vor dem Index, Seite 250, zu finden ist – erfolgte am 1. Januar 1783. Die auf den hinteren Buchdeckel geprägte Jahreszahl „1782“ verweist also vermutlich auf das Jahr, in dem das Album erworben wurde. Ein Hinweis darauf, was die Buchstaben „C. D. V.“ auf dem Vorderdeckel meinen, findet sich auf S. 111 des Stammbuches (Abb. 5). Dort hat sich ein Wilhelm Wilke eingetragen. Er notierte im oberen Bereich des Blattes einen Auszug aus dem Roman Leben und Thaten des Freiherrn Quinctius Heymeran von Flaming, verfasst von August Lafontaine (1758–1831), einem der erfolgreichsten Literaten der Goethezeit. Rechts darunter schrieb er einen Widmungstext, der folgendermaßen beginnt: „Die Zeit, lieber de Vins, die wir zusammen waren, war kurz, sehr kurz, aber desto froher durchlebt, und stets wird sie mir eine süße Rückerinnerung gewähren.“

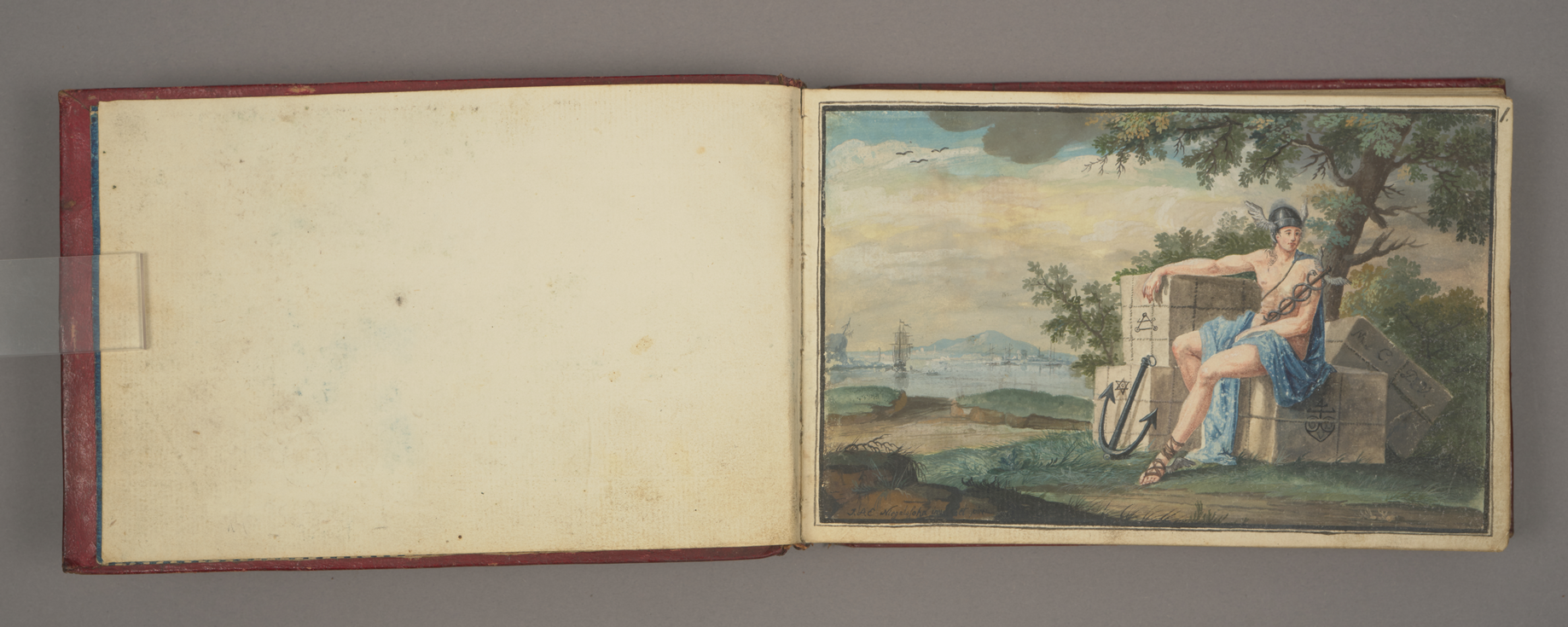

Durch die direkte Anrede erfahren wir, dass der Besitzer des Stammbuches ein Mann mit dem Nachnamen de Vins war, und so ist es naheliegend, das „C. D. V.“ als die Initialen des Namens des Stammbuchhalters zu interpretieren. Was aber verrät das Manuskript darüber hinaus über seinen Besitzer? Einen ersten Einblick gewährt das Titelblatt des Buches, das von dem Maler Johann August Ernst Niegelssohn (1757–1833) angefertigt wurde (Abb. 6).

Es zeigt Hermes, den Gott der Kaufleute, auf verschnürten Ballen sitzend, von denen einer nochmals die Initialen C. D. V. trägt. Im Hintergrund ist ein Hafen mit großen Segelschiffen zu sehen. Dieses Bild legt nahe, dass de Vins Kaufmann war, und die Vermutung wird durch Einträge anderer Kaufleute gestützt: Carl Ludwig Fähndrich (Eintrag auf S. 33) beispielsweise war Mitglied einer Luckenwalder Tuchfabrikantenfamilie und Johann Georg Brock (S. 165) Besitzer einer Tuch- und Seidenwarenhandlung in Berlin. Tatsächlich ist ein Unternehmer de Vins bekannt: Es handelt sich um Thomas de Vins, heute Ehrenbürger von Luckenwalde, der 1782 von Friedrich II. die Konzession zum Betrieb einer dort angesiedelten Wollzeugfabrik nach Geraer Art erhalten hatte. De Vins, 1730 in Frankfurt am Main geboren, brachte Erfahrung aus einer langjährigen Beschäftigung als Buchhalter in der Magdeburger Wollzeugmanufaktur von C. Gossler mit. 40 der Einträge in dem Stammbuch wurden in Luckenwalde und dem direkt angrenzenden Jüterbog und Kloster Zinna geschrieben, was dafür spricht, dass es sich bei C. de Vins um den Sohn von Thomas handeln könnte. Auch die 23 Einträge aus Magdeburg (darunter ein Eintrag seiner „Muhme“, also wohl Tante mütterlicherseits, und einer Cousine) und fünf Einträge aus Frankfurt passen zu dieser Annahme. Weder der Vorname noch weitere Details zum Leben C. de Vins sind bekannt. Einzig der Kreis der Eintragsorte könnte darauf hindeuten, dass er nicht so weltläufig war, wie das Titelblatt mit dem Hafen und den Schiffen suggerieren mag. So bleiben noch viele Fragen zur Geschichte des Stammbuches, seinem Besitzer und dem Umfeld, in dem es entstanden ist, offen und weitere Spuren warten darauf, gefunden und verfolgt zu werden.

Digitalisiertes Manuskript

Literatur

- Henzel, Katrin (2014), Mehr als ein Denkmal der Freundschaft. Stammbucheinträge in Leipzig 1760–1804 (Literatur und Kultur. Leipziger Texte – Reihe B: Studien 4), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.

- Keil, Robert und Richard Keil (1893), Die deutschen Stammbücher des 16.–19. Jahrhunderts. Ernst und Scherz, Weisheit und Schwank in Original-Mittheilungen zur deutschen Kultur-Geschichte, Berlin: Grote.

- Schnabel, Werner Wilhelm (2003), Das Stammbuch. Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts (Frühe Neuzeit, 78), Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Werner Wilhelm Schnabel hat zudem mit dem Repertorium Alborum Amicorum. Internationales Verzeichnis von Stammbüchern und Stammbuchfragmenten in öffentlichen und privaten Sammlungen (https://raa.gf-franken.de/de/startseite.html, zuletzt abgerufen am 24.3.2021) eine Datenbank initiiert, in der Stammbücher ebenso wie Stammbucheinträge und einschlägige Literatur recherchiert werden können. Dort finden sich darüber hinaus übersichtlich aufbereitete Informationen zum Gegenstand und Digitalisate von Stammbüchern. Die Datenbank umfasst aktuell knapp 26.000 Stammbücher und mehr als 250.000 Stammbucheinträge.

Beschreibung

Standort: Library of the Centre for the Study of Manuscript Cultures, Universität Hamburg

Inventarnummer: MS 5/2020

Größe und Umfang: 18,5 × 12,5 cm (quer); IV, 226, II Seiten (davon 109 beschrieben/bemalt/beklebt; 91 Einträge)

Material: Papier; roter Ganzlederband mit Goldprägung, dreiseitiger Goldschnitt; Vorsätze Buntpapier

Laufzeit: 1783–1799

Eintragsorte: Luckenwalde, Kloster Zinna, Jüterbog, Magdeburg, Berlin, Potsdam, Spandau, Frankfurt am Main, Altenburg, Reinsberg, Waltersdorf

Urheberrechtshinweise

Copyright für alle Abbildungen: Centre for the Study of Manuscript Cultures, Universität Hamburg

Zitationshinweis

Janine Droese, „Andenken Guter Freunde“ – Auf Spurensuche in einem Stammbuch des späten 18. Jahrhunderts In: Wiebke Beyer, Karin Becker (eds): Artefact of the Month No 17, CSMC, Hamburg, https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/017-de.html