Berta und der heilige Petrus

Kleine Leute im Schutz des Klosters St. Peter

Till Hennings

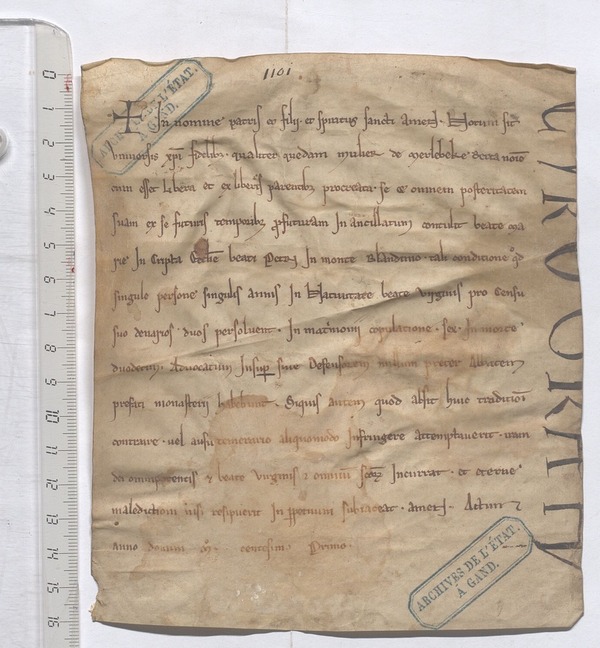

Wer einmal in einem Museum eine mittelalterliche Urkunde gesehen hat, erinnert sich vielleicht: groß wie ein Plakat, voll mit verschnörkelter, kunstvoller Schrift und schwer behängt mit Siegeln – so sahen sie aus, die hochmittelalterlichen Prachturkunden, ausgestellt von Kaisern, Päpsten und mächtigen Städten. Welch ein Unterschied zu der Urkunde mit der Signatur Staatsarchiv in Gent, K99, Nr. 174. Dieses Dokument ist klein und unscheinbar, und besiegelt dennoch den rechtlichen Status einer ganzen Familie über Generationen hinweg.

Schon der erste Blick zeigt, dass wir uns mit dieser Urkunde in einer ganz anderen Welt befinden – der Welt der kleinen Leute, der Handwerker und Kleinkrämer, Fischer und Tagelöhner. Das Pergament, auf das sie geschrieben wurde, ist kaum größer als zwei aneinander gelegte Postkarten. Der Text ist in der für seine Zeit typischen diplomatischen Minuskel geschrieben und bis auf das segnende Kreuz am Anfang und ein paar wenige verzierte Buchstaben verzichtet der Schreiber auf jegliche Ornamente. Siegel, ja sogar Unterschriften fehlen ganz. Der Text ist in der Amts- und Literatursprache der Zeit verfasst, Latein. Geschrieben wurde die Urkunde von einem Mönch in der Kanzlei des Klosters St. Peter – die einfachen Leute selbst konnten nicht schreiben, erst recht kein Latein. Mit diesem Dokument begibt sich eine Frau namens Berta in den Schutz des Klosters St. Peter zu Gent.

Um die Urkunde und ihre Entstehungsgeschichte zu verstehen, müssen wir etwas weiter ausholen. In der letzten Zeile der Urkunde steht das Datum „anno domini M[illesimo] centesimo primo“. Wir befinden uns also im Jahre 1101 im mittelalterlichen Gent, einer aufstrebenden Stadt in Flandern (heute im nördlichen Belgien). Zu dieser Zeit haben wir es dort mit wenigstens drei mächtigen Akteuren zu tun: Den Grafen von Flandern (und ihren adligen Vasallen) und mit den zwei Klöstern St. Peter und St. Bavo. Die Stadtbevölkerung selbst, die später die Geschicke der reichen Handelsstädte wie Gent (oder Brügge und Ypern) beherrschen sollte, war zu dieser Zeit politisch noch machtlos.

Das Kloster St. Peter ist eines der ältesten Klöster Flanderns, gegründet um 630 vom heiligen Amandus, dem Apostel der Belgier, und erlebte seine Blütezeit vom zehnten bis ins zwölfte Jahrhundert. Aus dieser Zeit hat sich eine Fülle von mittelalterlichen Urkunden erhalten, darunter auch die hier vorgestellte. Urkunden waren handschriftliche Dokumente auf Pergament, mit denen eine rechtliche Handlung festgehalten und beglaubigt wurde. Dies konnten wirtschaftliche Transaktionen sein, z.B. Kauf und Tausch, privatrechtliche, wie Erbe und Mitgift, aber auch politische wie die Erteilung von Rechten und Privilegien. Die Klöster des Mittelalters sammelten über Jahrhunderte diese Urkunden, um ihren reichen Besitz rechtlich nachweisen zu können, denn er wurde ihnen oft streitig gemacht, sei es von anderen Klöstern oder von Bischöfen, Grafen und Königen. Das Archiv war also in einem gewissen Sinne wertvoller als alle goldenen Leuchter und silbernen Evangeliare, denn auf ihm beruhte der Reichtum, der den weltlichen Prunk erst möglich machte. Aus dem Archiv von St. Peter hat sich eine große Zahl von Urkunden erhalten, die einfache Leute wie Berta betreffen. Das überrascht, denn normalerweise waren die Urkunden ganz anderen Inhalts und betrafen zum Beispiel Abgaben und Zölle, meistens aber Grundbesitz. Dieser war ökonomisch von größter Wichtigkeit, denn die Abgabe an den Grundherrn (das Kloster) wurde durch die Bauern in Form von Naturalien geleistet. Die Bauern waren daneben durch eine Vielzahl anderer Dienste und Pflichten an ihren Grundherren gebunden – ein System der Unfreiheit, das heute oft als Leibeigenschaft bezeichnet wird.

Neben diese Form der Abhängigkeit tritt im elften Jahrhundert langsam eine neue Form der Abhängigkeit, die Zensualität. Die in der Urkunde genannte Berta war eine solche Zensualin. Die Zensualen (oder Zinsleute) standen in der direkten Obhut des Klosters – oder wie man es damals ausdrückte, unter der des heiligen Patrons des Klosters, also in Gent unter dem Hl. Petrus. Sie waren verpflichtet, dem Kloster einen jährlichen Kopfzins zu entrichten (den census, daher der Name), sowie besondere Abgaben zu Heirat oder Todesfall. Diesen Zins hatten sie in bar zu bezahlen. Wie sie dieses Geld beschafften, stand ihnen frei. Die Zensualen hatten gegenüber den unfreien Bauern (den Leibeigenen) einige beträchtliche Vorteile: Sie waren frei in ihrer Berufswahl, sie genossen Freizügigkeit, und besonders wichtig, sie standen unter dem rechtlichen Schutz des Klosters, das sie gegen die Übergriffe der Mächtigen schützte. Diese Privilegien führten dazu, dass sich die Zensualen bevorzugt in den wachsenden Städten ansiedelten, wo sie unter der Protektion eines Klosters leben konnten, dort Handwerk oder Handel nachgingen und so eine frühe Form des Stadtbürgertums bildeten. Der Status der Zensualen vererbte sich über die Mutter auf die Kinder weiter. Die matrilineare Vererbung stellte sicher, dass der korrekte Rechtsstatus der Eltern vererbt wurde, denn die Vaterschaft könnte ja immer untergeschoben sein. In unserem Fall bedeutet das: War die Mutter Zensualin, waren auch die Kinder – ob Söhne oder Töchter – zinspflichtig. Die Kinder der Töchter, also die matrilinearen Enkel, waren durch den Zensualenstatus der Mutter wiederum automatisch Zensualen. Ob die Kinder der Söhne (die patrilinearen Enkel) zinspflichtig waren, hing vom Status der (angeheirateten) Mutter ab.

Durch die Erblichkeit handelte es sich nicht um einen „Arbeitsvertrag“ zwischen Kloster und Zinsleuten, sondern um eine zwar vertraglich geregelte, aber theoretisch unauflösliche Abhängigkeit.

Unsere Berta stammte aus Merelbeke, einer Ortschaft vor den Toren Gents, und begab sich selbst in die Zensualität. Ihr Namen steht an vorletzter Stelle der zweiten Zeile (Abb. 1). Im Text wird betont, dass sie eine Freie ist und auch ihre Eltern schon frei waren. Zusätzlich ist festgehalten, dass sie nicht nur sich selbst überträgt, sondern auch all ihre Nachkommen, omnem posteritatem suam, wie es bei Zensualurkunden üblich war. Der Zins, zu dem sie sich (und jeden ihrer Nachfahren) verpflichtet, beträgt zwei Denare pro Jahr. Hinzu kamen Abgaben bei Heirat und Tod (6 und 12 Denare). Die Kaufkraft eines Denarius (Silberpfennig) an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit festzustellen ist beinahe unmöglich, da uns die Informationen zu Deflation, Inflation, Konjunktur, sowie Lohn- und Preisniveau fehlen. Aus Stichproben vom achten bis ins dreizehnte Jahrhundert darf man jedoch vermuten, dass der Tageslohn für einen städtischen Facharbeiter der Zeit bei zwei bis vier Denaren lag. Selbst wenn wir von einem hohen Preisniveau ausgehen, wird die Abgabe also kaum erdrückend hoch gewesen sein.

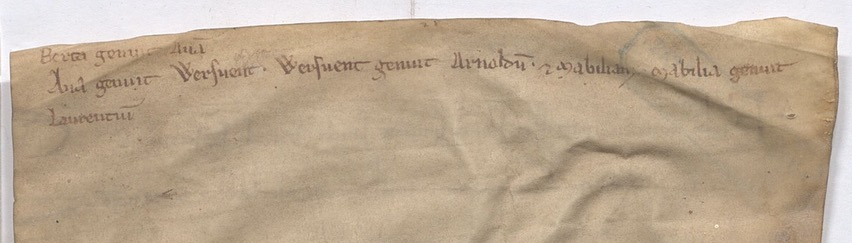

Auf der Rückseite der Urkunde ist ein weiterer Satz (auf Latein) zu lesen: „Berta gebar Ava, Ava gebar Wersvent, Wersvent gebar Arnold und Mabilia, Mabilia gebar Lorenz“ (Abb. 2). Fünf Generationen einer Familie wurden hier von einem Schreiber aufgelistet, lange nachdem die Originalurkunde ausgestellt worden war, also wenigstens sechzig Jahre später. Bei dieser ungewöhnlichen, nicht-adligen Genealogie ging es um die Zensualität der Familie. Dieser Status wurde nämlich, wie oben bemerkt, durch die Mutter vererbt, und die Abstammungsreihe gibt nur die mütterliche Linie an. Bemerkenswert ist auch die Tiefe der familiären Erinnerung – wer könnte heute, ohne Recherche, den Namen seiner Ur-Urgroßmutter mütterlicherseits angeben?

Der Anlass für die Notierung der Genealogie lässt sich nur noch vermuten. Man könnte hier, wenn man in gewohnten Kategorien – mächtige Kirche, ohnmächtige Untertanen – denkt, vielleicht annehmen, dass das Kloster durch den Nachweis der Zinspflichtigkeit ausstehende Schulden von Mabilia und Lorenz einfordern wollte. Wahrscheinlicher ist aber, dass Bertas Nachfahren ihre Zensualität mit der Urkunde beweisen wollten, um der Gefahr der Verknechtung durch einen weltlichen Mächtigen zu entgehen, z.B. den Stadtvogt oder den Grafen. Das Kloster stand in der Pflicht, seine Zensualen vor solchen Übergriffen zu schützen. Dazu musste bewiesen werden, dass die Nachkommen Bertas tatsächlich zur familia des Klosters gehörten. Nicht zu vergessen: Der Zensualenstatus war, wenn man die Alternativen betrachtete, ein begehrtes Privileg, keine drückende Pflicht. Eine frühere Urkunde aus Gent (RAG 107, 1034–1058) bewahrt uns die Geschichte eines solchen Rechtsstreites auf. Hier behaupteten einige Adlige, die Nachkommen einer gewissen Avacyn seien ihre Unfreien. Diese Nachkommen wandten sich um Hilfe an das Kloster und konnten mittels einer Zeugenaussage nachweisen, dass sie tatsächlich Zensualen von St. Peter waren. Diese Gefahr bestand auch jederzeit für Berta und ihre Nachkommen.

Ein weiteres Detail der Urkunde gibt uns einen tieferen Einblick in die Welt der damaligen diplomatischen Praxis. Längs der rechten Seite bemerkt man eine merkwürdig beschnittene Schrift, die Buchstaben sind nur zur Hälfte zu sehen (Abb. 1). Von anderen Urkunden wissen wir, dass hier einst „C[h]yrografu[m]“ stand. Das Wort Chirographum, was nichts anderes als Handschrift heißt, gelangte über viele Umwege aus der römischen Urkundenpraxis, wo es eine Briefurkunde bezeichnete, in die Kanzleien des Früh- und Hochmittelalters. Chirographen stellen eine frühe Form des Kopier- und Fälschungsschutzes dar. Der Text wurde in doppelter Ausführung auf ein Pergament geschrieben und dieses dann entlang des Trennwortes zerteilt. Daher auch der lateinische Name solcher Urkunden: Charta partita, geteilte Urkunde. Jede Partei behielt eine Hälfte. Kam es zum Konflikt, konnte durch Zusammenlegen der Hälften die Echtheit der Urkunde bewiesen werden.

Die Hälfte der Urkunde, die damals Berta ausgehändigt wurde, hat sich nicht erhalten. Doch sieht man an dem Rückvermerk der Urkunde von St. Peter, dass das Dokument das Schicksal der Familie über fünf Generationen bestimmt hatte – und vielleicht noch für weitere Nachkommen bestimmen sollte. Gleichzeitig gibt uns die Urkunde einen faszinierenden Einblick in die Lebenswelt Bertas und ihrer Nachkommen und damit in die Welt der einfachen Leute in Gent an der Schwelle zum Hochmittelalter. Ein mächtiges Kloster gewährte die Rechtssicherheit, in deren Schutz die Bürgerschaft die Grundlagen für den späteren Reichtum der großen Handelsstadt Gent legen konnte. Das Schriftwesen, dessen sich das Kloster seit Jahrhunderten bediente, wirkte auch auf die einfachen Leute ein: Sie mussten ihre Abstammung nachweisen, Urkunden in Empfang nehmen, aufbewahren und wieder vorlegen – und es sollte nicht lange dauern, bis sie selbst die Feder in die Hand nahmen und so zur Blüte der Schriftkultur beitrugen, die in den Handelsstädten des hochmittelalterlichen Europas entstand.

Literatur

- Berings, Geert und Charles van Simaey (1988), „L’Abbaye Saint Pierre de Gand“, Monasticon Belge, 7/1, 69–154.

- Boeren, Petrus Cornelis (1936), Étude sur les tributaires d’église dans le comté de Flandre du IXe au XIVe siècle, Nijmegen: Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen.

- Gysseling, Maurits und Anton Carl Frederik Koch (1950), Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta, Brüssel: Belgisch Inter-universitair Centrum voor neerlandistiek.

- Nélis, Hubert (1923), „La rénovation des titres d’asservissement en Belgique au XIIe siècle“, Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 66, 173–214.

Beschreibung

Staatsarchiv Gent (Rijksarchief te Gent)

Signatur: K99, Nr. 174

Datierung: 1101

Material: Pergament

Größe: 16 × 14,5 cm

Urheberrechtshinweis

Urheberrecht für alle Bilder: Staatsarchiv Gent (Rijksarchief te Gent)

Zitationshinweis

Till Hennings, Berta und der heilige Petrus: Kleine Leute im Schutz des Klosters St. Peter. In: Wiebke Beyer, Karin Becker (eds): Artefact of the Month No 14, CSMC, Hamburg, https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/014-de.html