Eine „lebendige Quelle“ aus Bronze

Jochen Hermann Vennebusch

Langsam senkt ein Priester eine meterlange Kerze dreimal in ein mit frischem Wasser gefülltes Becken in einer Kirche. Er murmelt lateinische Gebete, greift schließlich zu einer kostbar wirkenden Phiole und gießt vorsichtig etwas Öl in das Wasser. Einmal im Jahr, während des Gottesdienstes in der Osternacht, wiederholte sich im Mittelalter dieses geheimnisvolle Ritual der Taufwasserweihe. Zahlreiche mittelalterliche Taufbecken haben sich noch in den Kirchen erhalten, viele von ihnen besitzen Reliefs und aufwendige Inschriften. Insbesondere in Norddeutschland bezeichnen einige dieser Texte die oftmals aus Bronze hergestellten Taufkessel als eine „lebendige Quelle“. Doch wie ist es möglich, ein bronzenes Becken, dessen Inhalt darüber hinaus nur einmal im Jahr ausgetauscht wurde, so zu charakterisieren?

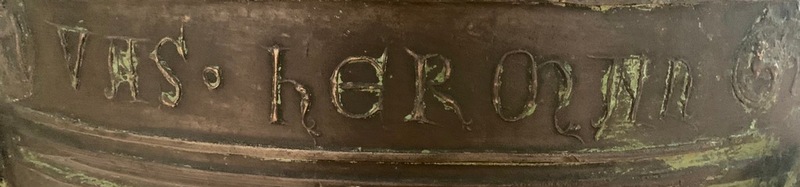

Ein Taufbecken mit einer solchen Inschrift steht unmittelbar am Eingang zum Altarraum der ehemaligen Benediktinerinnen-Klosterkirche Ebstorf (Abb. 1). Diese sogenannte „Bronzefünte“ (Fünte von lat. fons = Quelle) ist 95,5 cm hoch und besitzt einen runden und sich nach unten leicht verjüngenden Kessel (Durchmesser 78,5 cm), der von vier männlichen Figuren getragen wird (Abb. 2). Sie stemmen sich kräftig gegen die auf ihnen ruhende Last und suchen mit den Füßen festen Halt auf dem hohen Standring. Drei Profilleisten und der obere, leicht hervortretende Rand teilen die Wandung des Taufkessels in vier unterschiedlich hohe Bänder. Das zwischen dem Beckenrand und der oberen Leiste liegende Band ist glatt und weist nur zwei massive Ösen auf. Diese dienten der Befestigung eines nicht mehr erhaltenen Deckels, der das Wasser vor Verunreinigung schützen sollte. Im darunter verlaufenden Band ist leicht erhaben in großen Buchstaben in Konturschrift ein kurzer Abschnitt aus dem Weihegebet des Taufwassers zu lesen (Abb. 3). Das folgende Band zeigt auf der Kesselwandung zahlreiche kleine Reliefs, die sich zum Teil wiederholen. Erkennbar sind eine Kreuzigungsgruppe, mehrere kleine Darstellungen der thronenden Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoß und ein Kölner Pilgerzeichen, das die in eine aufwendige Architektur eingebettete Anbetung der Heiligen Drei Könige zeigt (Abb. 4). Im untersten Band, unmittelbar oberhalb der Köpfe der Trägerfiguren, gibt eine weitere Inschrift Auskunft über das Jahr des Gusses und über den Bildhauer, der diese Bronzefünte geschaffen hat (Abb. 5).

Bei dem Bronzegießer, der im Jahr 1310 dieses Werk geschaffen hat, handelt es sich wahrscheinlich um Hermannus Clocghetere, Hermann Glockengießer, der eine Werkstatt in Lüneburg betrieb. Wie Hermann dieses Taufbecken herstellte, verraten einige Details, die beim genauen Hinsehen erkennbar werden (Abb. 5). Die Darstellungen auf dem von den beiden Inschriften eingefassten Band wiederholen sich, so sind beispielsweise mehrere gleiche Reliefs der Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind und Kruzifixe zu sehen (Abb. 4). Zudem scheinen sie nicht plastisch aus der Wandung des Kessels herausgearbeitet zu sein, sondern sie wirken wie aufgesetzte, flache Platten. Eine solche Gestaltung lässt auf eine bestimmte Guss- und Formtechnik schließen: Zunächst wurde ein Kern aus mit Lehm bedeckten Ziegelsteinen geschaffen, der dem eigentlichen Beckeninneren entsprach. Über einer dünnen Trennschicht aus Talg modellierte der Gießer wiederum aus Lehm das genau mit den späteren Maßen des Taufbeckens übereinstimmende Modell – auch „Hemd“ genannt – und applizierte darauf die aus Wachs geformten Reliefs. Es ist anzunehmen, dass dieser bildliche Schmuck mithilfe von Modeln geformt wurde, so dass die Applikationen reproduzierbar wurden und sich leicht herstellen ließen. Da die Taufbecken mit der Öffnung nach unten gegossen wurden, mussten diese Reliefplatten auf dem Kopf stehend angebracht werden. Über das Modell mit dem applizierten Reliefschmuck wurde erneut eine dünne Trennschicht aus Talg gelegt, bevor ein Mantel aus Lehm aufgesetzt wurde. Schließlich wurden ein Feuer unterhalb der drei Lehmformen (Kern, „Hemd“ und Mantel) angezündet, wodurch diese trockneten und die Wachsreliefs schmolzen, sich aber zuvor in die äußere Umhüllung eingeprägt hatten. Nachdem der Mantel und das „Hemd“ abgehoben worden waren, wurde der ausgehärtete Mantel auf die Seite gelegt. Dann konnten beispielsweise Reliefs oder Inschriften, die am Taufbecken erhaben erscheinen und hervortreten sollten, in die Innenwandung der äußeren Form geritzt oder geschnitten werden, so dass sie beim Guss mit der flüssigen Bronze ausgefüllt wurden. Anschließend setzte der Gießer den Mantel wieder auf den Kern, nun jedoch ohne das Modell („Hemd“). Der nun frei gelassene Zwischenraum besaß exakt die Form des zu gießenden Beckens und wurde mit der Bronzelegierung (Kupfer und Zinn) ausgefüllt. Nach dem Erkalten des Bronzegusses konnten die Inschriften und Reliefs nachbearbeitet, das Becken poliert und die separat gegossenen Trägerfiguren angelötet werden.

Es scheint, als wären für die Reliefs bei dem Ebstorfer Taufbecken religiöse Motive wie Kreuze oder Bilder Jesu Christi gewählt worden, die sich mehrfach wiederholen und daher nicht zu einem konzisen Bildprogramm vereinigen lassen (Abb. 6). Dies liegt auch deswegen nahe, weil keine Bezugnahme auf die Taufe Jesu erkennbar ist, was an einem Taufbecken zu erwarten gewesen wäre. Vielmehr hat der Bildhauer offenbar die Beckenwandung reich schmücken wollen, indem er auf dem Band zwischen den beiden Inschriften vorgefertigte Reliefs applizierte. Hierunter befindet sich auch der Abguss eines Pilgerzeichens aus dem Kölner Dom, das an die Wallfahrer abgegeben wurde, die zum Schrein der Heiligen Drei Könige pilgerten (Abb. 7). Derartige Reliefs sind oftmals an Bronzetaufbecken, vor allem aber an Glocken angebracht, woraus sich schließen lässt, dass diese Darstellungen eher einen dekorativen als einen programmatischen Zweck besaßen, zumal sie sich zur Herstellung von Modeln benutzen ließen und daher sehr leicht zu reproduzieren waren.

Sehr differenziert sind dagegen die Inschriften auf der Ebstorfer Bronzetaufe konzipiert: Während die Reliefs vermutlich in erster Linie als dekorativ und wenig spezifisch anzusehen sind, weisen die in gotischen Majuskeln ausgeführten Inschriften einen klaren Bezug zur Taufe und zum Objekt selbst auf. Die Inschrift im unteren Band gibt Auskunft über die Herstellung des Taufbeckens: „ANNO · D[omi]NI · M° · CCC° · X° · FACTVM · EST · VAS · HERMANVS · ME · FECIT“ – „Im Jahr des Herrn 1310 ist dieses Gefäß geschaffen worden. Hermann hat mich gemacht“ (Abb. 5). Auf den ersten Blick erscheint es recht selbstbewusst, dass der Bronzekünstler Hermann eine Inschrift auf der Fünte anbringt, die seinen Namen nennt. Allerdings relativieren die Anbringung dieser Inschrift im unteren Bereich des Kessels und die geringe Höhe der ohnehin recht schlichten Buchstaben diese Wirkung. Dennoch wird Hermann auf dem sakralen Objekt verewigt, denn die eigentliche Herstellung des Taufbeckens durch ihn im Jahr 1310 wird beim Lesen der Inschrift immer wieder in Erinnerung gerufen. Indem zunächst das Jahr des Gusses genannt wird und im zweiten Teil dieser Inschrift die Fünte sich selbst als Werk des Gießers Hermann zu erkennen gibt, wird die Arbeit des Meisters gewürdigt, schließlich spricht das Taufbecken buchstäblich für sich selbst. Darüber hinaus drückt die Präsenz des Namens des Gießers oder Künstlers auf einem liturgisch genutzten Objekt im Mittelalter stets auch die damit verbundene Hoffnung auf göttliche Gnade aus, die der Genannte zu erwerben suchte.

Deutlich prominenter erscheint demgegenüber die unter dem Beckenrand verlaufende Inschrift: „SIT · FONS · VIVVS · AQVA · REGENERANS · VNDA · PVRIFICA[ns]“ – „Sei eine lebendige Quelle, belebendes Wasser, eine reinigende Welle“ (Abb. 3). Die Buchstaben wurden sehr aufwendig gestaltet, ihre Konturen treten plastisch deutlich hervor, laufen teilweise in kleinen Blättchen aus und die von den Umrissen eingefassten Buchstabenkörper weisen in ihren Binnenfeldern eine feine Musterung auf. Somit wurde für das Taufbecken eine geradezu virtuose Form der Inschrift gewählt, die einen kurzen Abschnitt aus dem Weihegebet für das Taufwasser zitiert. Hier wird Gott gebeten, dass das Wasser eine „lebendige Quelle, belebendes Wasser, eine reinigende Welle“ sei.

Wenngleich das Wasser nur einmal im Jahr, in der feierlichen Osternacht, geweiht und bis zum kommenden Osterfest in der Fünte aufbewahrt wurde, so dass es aus dem Grund nicht besonders lebendig oder gar quellfrisch war, wird der belebende Charakter dieses Wassers betont. Allerdings bezieht sich dieser nicht auf eine physisch, sondern nur spirituell erfahrbare Dimension: Schon in der Zeit des frühen Christentums wurde die Taufe als ein „Bad der Wiedergeburt“ (Joh 3,3–5 / Tit 3,5) verstanden, durch das dem Täufling seine Sünden vergeben werden. Wie der Apostel Paulus ausführt, wird innerhalb dieses Initiationsritus der „alte Mensch“ mit Christus begraben, damit der Getaufte von nun an seinen weiteren Lebensweg als neuer Mensch beschreiten und am Ende aller Tage mit Christus auferstehen kann (Röm 6). Daher erfrischte das – zugegebenermaßen abgestandene – Taufwasser nicht den Körper des Täuflings. Vielmehr erneuerte ihn das Sakrament auf einer geistigen Ebene, so dass das Taufbecken für ihn zu einer Quelle wurde, die ihm neues, ewiges Leben spendete. Indem ein Abschnitt aus dem Weihegebet für das Taufwasser, das nur einmal jährlich rituell vorgetragen wurde, in Bronze gegossen wird und damit permanent an der Fünte angebracht ist, wird die an Gott gerichtete Bitte, dem Taufwasser die lebenspendende und reinigende Kraft zu verleihen, durch das Lesen der Inschrift aber auch schon durch ihre bloße Präsenz immer wieder neu vorgebracht.

Literatur

- Angenendt, Arnold (2006), „Taufe im Mittelalter“, in Bettina Seyderhelm (Hrsg.), Tausend Jahre Taufen in Mitteldeutschland. Ausst.-Kat. Dom Magdeburg 2006, Regensburg: Schnell & Steiner, 35–42.

- Kähler, Susanne (1993), „Lüneburg – Ausgangspunkt für die Verbreitung von Bronzetaufbecken am 14. Jahrhundert“, in Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, 32: 9–49.

- Eckhard, Michael (1997), „Die Ausstattung von Kirche und Nonnenchor des Klosters Ebstorf“, in Marianne Elster und Horst Hoffmann (Red.), „In Treue und Hingabe“. 800 Jahre Kloster Ebstorf, Ebstorf: Selbstverlag, 189–196.

- Scheidt, Hubert (1935), Die Taufwasserweihegebete im Sinne vergleichender Liturgieforschung untersucht (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, 29), Münster: Aschendorff 1935.

- Wahle, Stephan (2008), „Gestalt und Deutung der christlichen Initiation im mittelalterlichen lateinischen Westen“, in Christian Lange, Clemens Leonhard und Ralph Olbrich (Hrsg.), Die Taufe. Einführung in Geschichte und Praxis, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 29–48.

Beschreibung

Ebstorf, Benediktinerinnen-Klosterkirche

Material: Bronze

Maße: H: 95,5 cm; Ø: 78,5 cm

Herkunft: Lüneburg, 1310

Urheberrechtshinweis

Alle Fotos wurden von Jochen Hermann Vennebusch gemacht.

Zitationshinweis

Jochen Hermann Vennebusch, Eine „lebendige Quelle“ aus Bronze

In: Wiebke Beyer, Karin Becker (eds): Artefact of the Month Nr. 11, CSMC, Hamburg,

https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/011-de.html