Die Spuren des Skandals

Das Soufflierbuch von Friedrich Ludwig Schröders Hamburger Othello-Adaption

Alexander Weinstock

Am 26. November 1776 kommt es anlässlich der Premiere von William Shakespeares Othello in Hamburg zu einem veritablen Theaterskandal. Noch während der Vorstellung verlassen zahlreiche aufgebrachte Zuschauerinnen und Zuschauer das ausverkaufte Haus. Die immer heftiger werdenden Eifersuchtsszenen und das finstere Intrigenspiel des Stückes lassen – so wird berichtet – die anwesenden Damen reihenweise in Ohnmacht fallen und einige angeblich in Folge des Theaterbesuchs sogar Fehlgeburten erleiden. Nachdem in der zweiten Vorstellung das Publikum ausbleibt, entschließt sich der Theaterdirektor Friedrich Ludwig Schröder, der selbst in der Rolle des teuflischen Jago auf der Bühne steht, zu einer ebenso kurzfristigen wie massiven Überarbeitung des Stückes. Das erhalten gebliebene Soufflierbuch der Hamburger Othello-Adaption bezeugt diesen Rettungsversuch einer scheiternden Theaterproduktion.

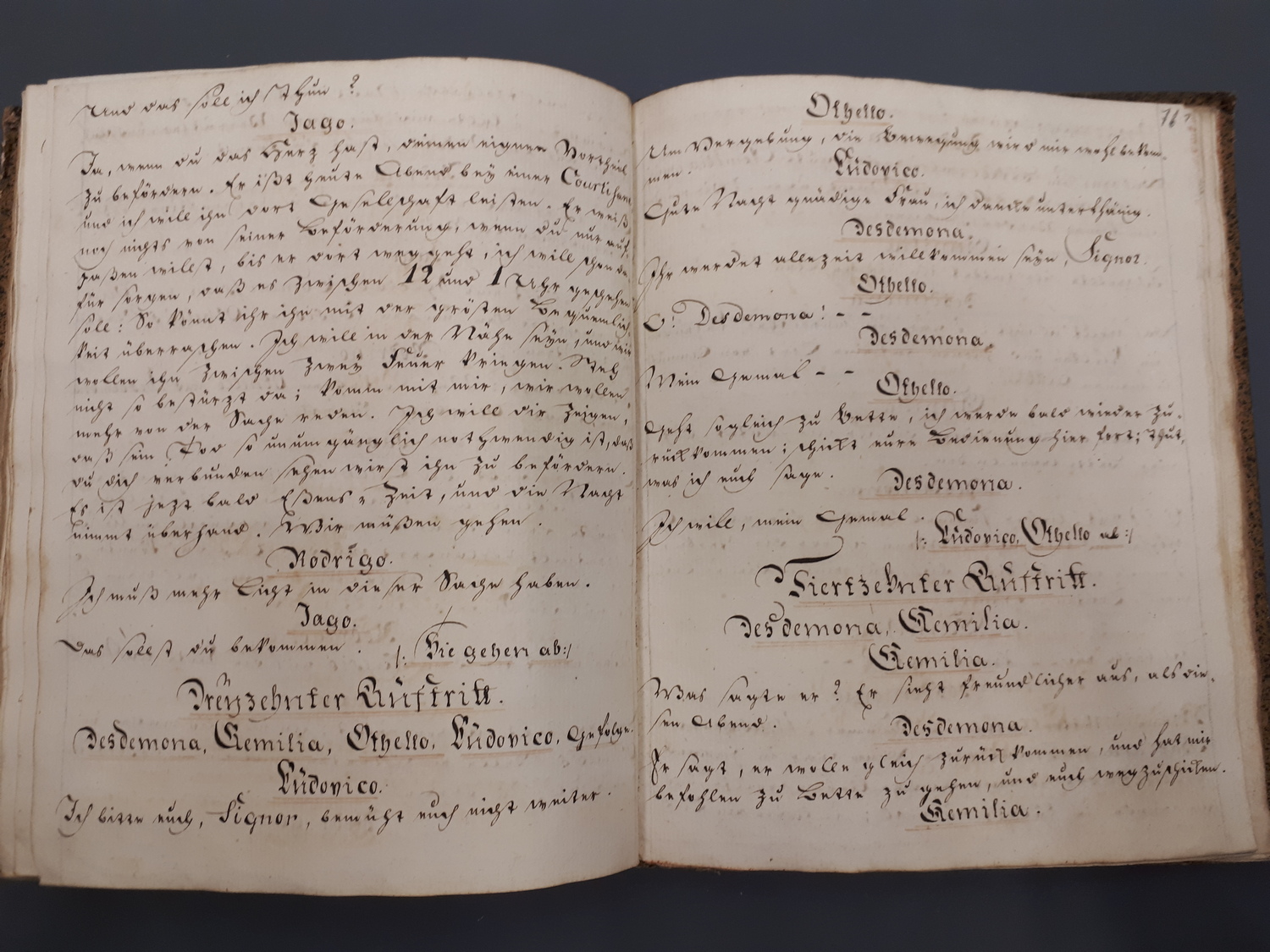

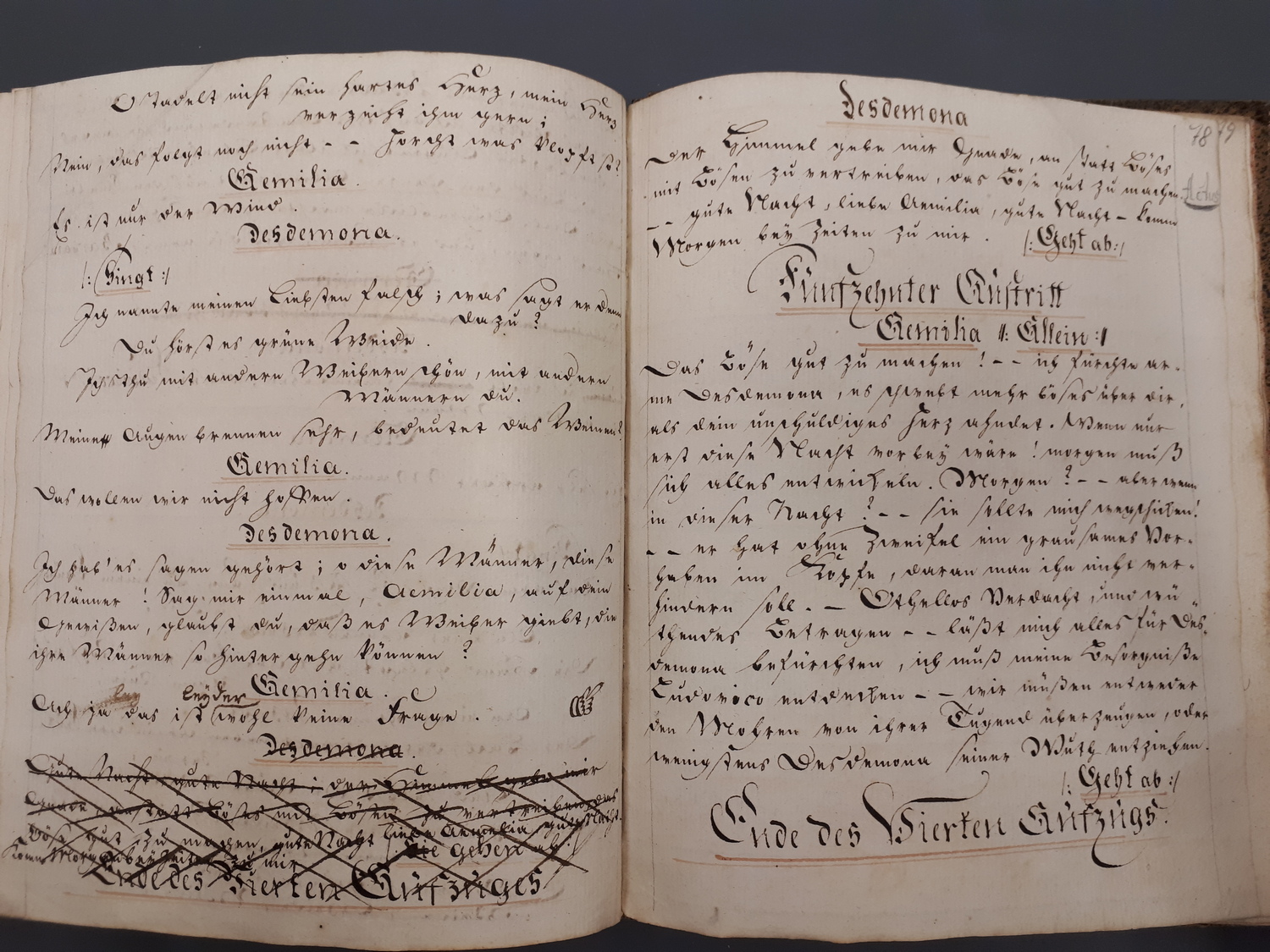

Unter der Signatur Theater-Bibliothek: 571 befindet sich das Soufflierbuch heute in den Beständen der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky. Es ist Teil der Theater-Bibliothek, einer Sammlung, die etwa 3050 Textbücher des Hamburger Stadttheaters aus der Zeit von 1765 bis 1850 umfasst, von denen die meisten handgeschrieben sind, so auch das Soufflierbuch zum Othello, das noch in seinem ursprünglichen, 16,5 cm breiten und 20,5 cm hohen Einband aus Pappe erhalten ist. Es besteht aus 93 Blättern, die mit einfachen Fäden meist zu Lagen aus vier Doppelblättern zusammengenäht sind. Diese Anzahl ändert sich jedoch an den Übergängen zwischen zwei Akten. Da mit jedem neuen Akt auch auf einer neuen Lage angesetzt wird, variiert gegebenenfalls der Umfang der letzten Lage des vorherigen Aktes. Sie besteht beim ersten Akt aus drei, beim dritten aus zwei Doppelblättern. Am Ende des zweiten und vierten Aktes ist jeweils ein einzelnes Doppelblatt eingebunden. Die Blätter sind nachträglich nummeriert worden. Die Repliken der Figuren, das heißt die von den Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochenen Texte, sind mit schwarzer Tinte in Kurrent geschrieben. Alle übrigen Textteile wie die Namen der Figuren, Akt-, Szenen- und Handlungsangaben sind in Frakturschrift ausgeführt. Eine solche Verwendung unterschiedlicher Schriftarten ist gängige Praxis, um die verschiedenen Textebenen – in der Dramenanalyse spricht man von Haupttext und Nebentext – visuell voneinander abzuheben. Im Falle des Othello sind zudem die Aufzugs-, Auftritts-, Orts- und Handlungsangaben sowie die Namen der jeweils sprechenden Figuren zusätzlich mit einer rötlichen Tinte doppelt unterstrichen. Zwei vertikale Bleistiftlinien begrenzen links und rechts den zu beschreibenden Teil der Seite (Abb. 1), und es kann vermutet werden, dass auch der sehr ordentliche und leserliche Text mit Hilfe einer Art von Linierung geschrieben worden ist.

Soufflierbücher werden in der Zeit um 1800 in der Regel vom Souffleur selbst angefertigt, so wohl auch im Falle des Othello. Da es sich dabei um Gebrauchsgegenstände im Theaterbetrieb handelt, wird dafür kein besonders kostbares Papier verwendet. Jedoch sind diese Bücher darauf angelegt, im Zweifelsfall nicht nur intensiv, sondern auch längerfristig genutzt und bei Bedarf mehreren Produktionen oder Wiederaufnahmen zugrunde gelegt zu werden. Weil die Schauspielerinnen und Schauspieler gewöhnlich nur die Repliken ihrer Figuren in Abschriften erhalten, enthalten meist allein die Soufflierbücher den vollständigen dramatischen Text, den eine Theaterproduktion auf die Bühne bringt.

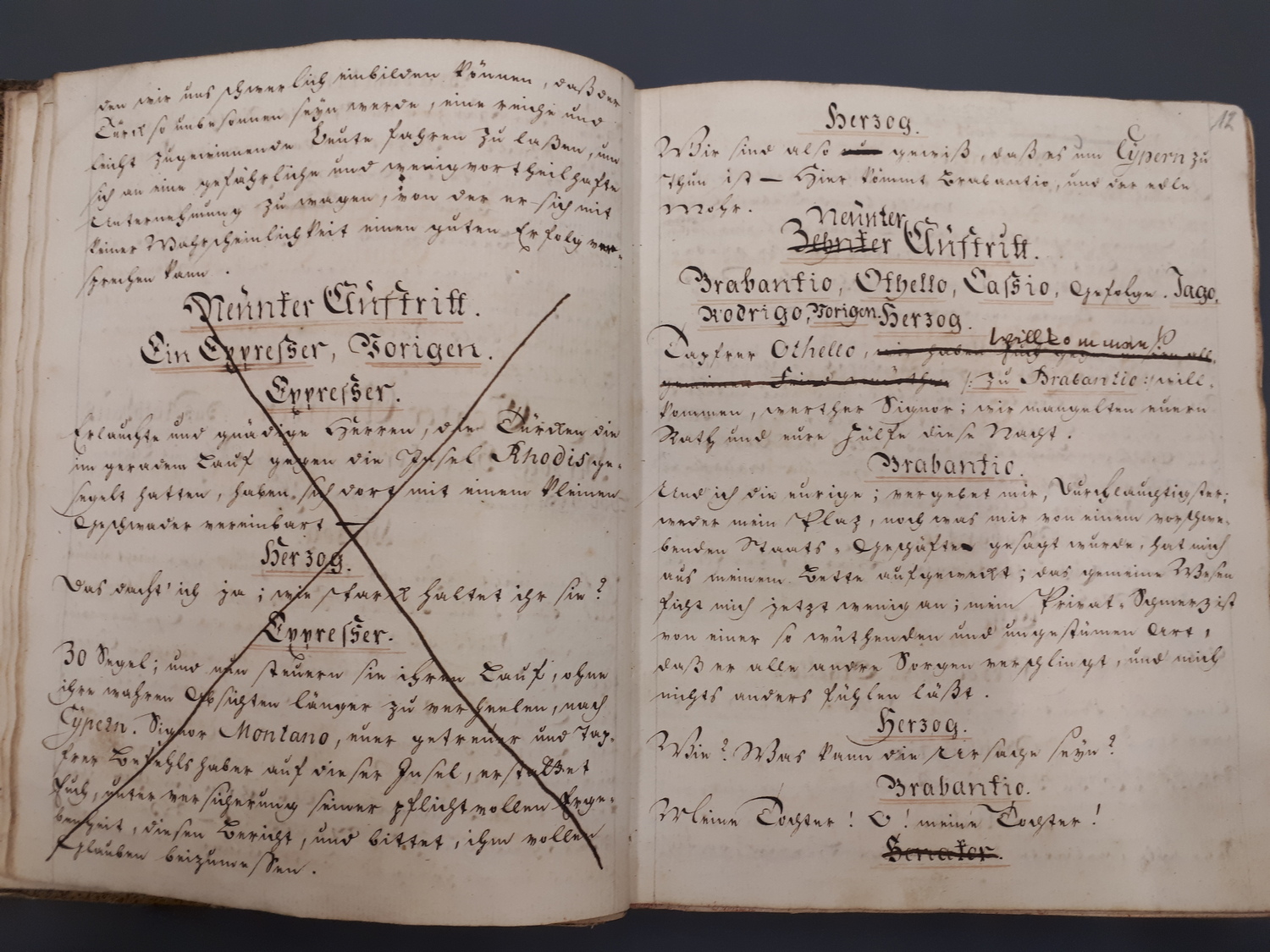

Der Souffleur muss diesen Text nun nicht bloß bei Bedarf einsagen, sondern auch stets auf dem neuesten Stand halten. Denn er verändert sich im Prozess einer Produktion und möglicherweise, wie im Falle des Othello, noch nach der Premiere: Repliken, manchmal sogar ganze Szenen werden gestrichen, Texte werden geändert und ergänzt. Dieser theaterpraktisch vollkommen übliche Umgang mit dem dramatischen Text manifestiert sich in entsprechenden Operationen des Durchstreichens, Überklebens und Umschreibens im Soufflierbuch (Abb. 2). Für den Hamburger Othello geht die Forschung davon aus, dass neben dem nicht identifizierten Souffleur noch zwei weitere Hände, unter anderem Friedrich Ludwig Schröder selbst, derartige Änderungen vorgenommen haben.

Allerdings ist bereits der ursprünglich im Soufflierbuch festgehaltene Text Ergebnis einer komplizierten Bearbeitung. Man spricht insofern treffenderweise von einer Adaption, da Theaterdirektor Schröder „seinen“ Othello aus den drei zeitgenössisch zur Verfügung stehenden deutschen Fassungen und Bearbeitungen des Stückes zusammenstellt, die ihrerseits, auch das ist nicht untypisch, zum Teil recht frei mit ihrer Vorlage umgehen.

Um die Othello-Produktion nun nach dem Premierenskandal vor ihrem drohenden Scheitern zu retten, werden sehr kurzfristig umfassende Überarbeitungen vorgenommen. Durch eingeklebte Seiten, gestrichene und neu hinzugefügte Szenen, umgeschriebene Vorgänge und Texte wird im Soufflierbuch ein „neuer“ Othello erstellt. Denn diese Änderungen zielen alle darauf ab, das wenig hoffnungsvolle Stück mit einem Happy End ausklingen zu lassen, also die tragische Ermordung Desdemonas durch ihren vor Eifersucht rasenden Gemahl Othello zu verhindern.

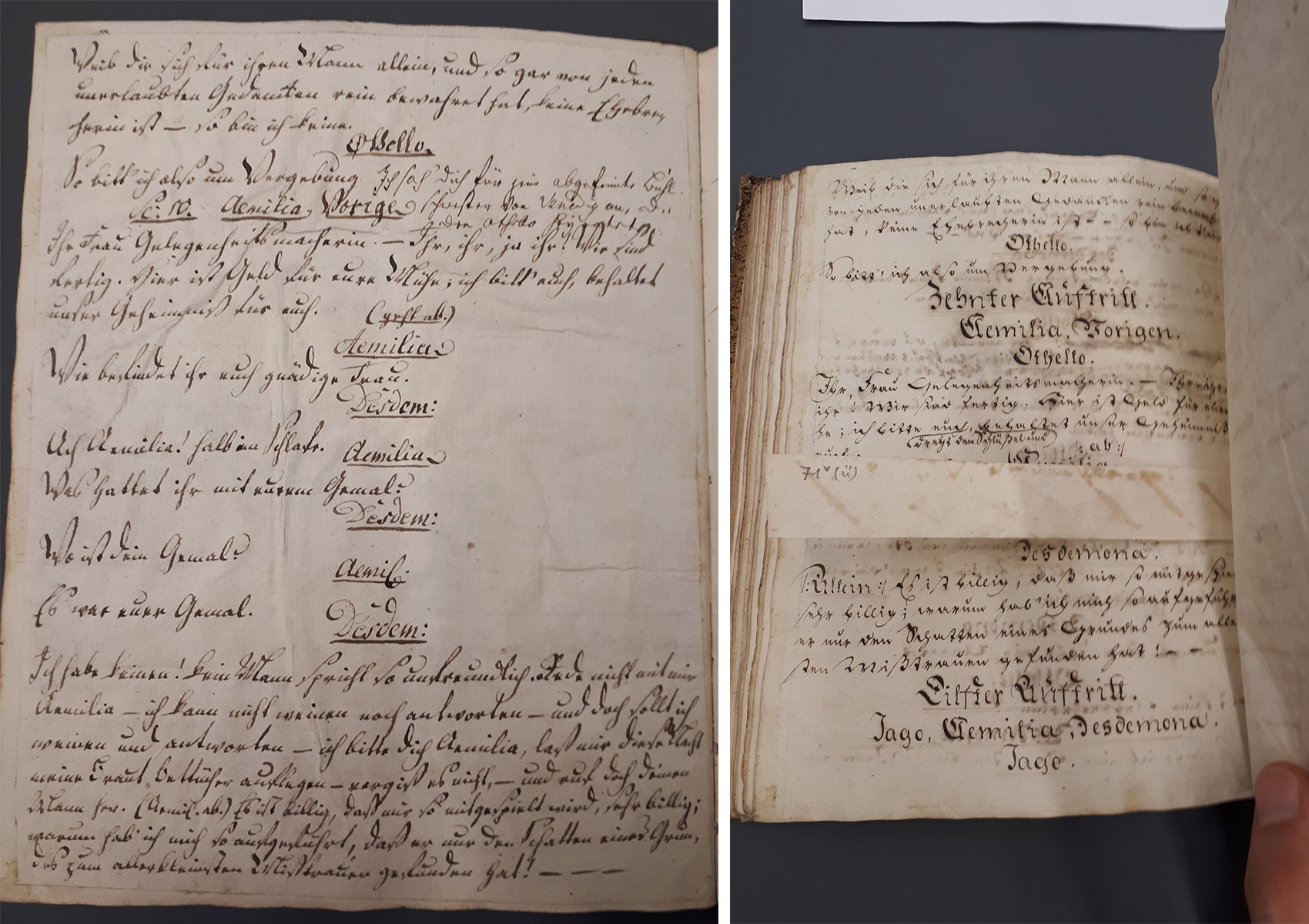

Dazu dient etwa die Überarbeitung der zehnten Szene des vierten Aufzugs (Abb. 3) auf fol. 71v. Die anfänglich kurze, eher überleitende Szene zwischen Desdemona und ihrer Kammerfrau Aemilia wird mit Hilfe einer zweifachen Überklebung, wie Restaurierungsarbeiten der Staats- und Universitätsbibliothek buchstäblich aufgedeckt haben, verlängert und inhaltlich umakzentuiert. Mit einem schmalen, unbeschrifteten Papierstreifen ist zunächst lediglich eine Replik von Aemilia überklebt worden. Eine dahinter befindliche und nun wieder sichtbar gemachte Anmerkung in dunkler Tinte weist auf „12 Zeilen Plaz in den Rollen“ hin, was wahrscheinlich auf eine geplante Textänderung abhebt, die den Schauspielerinnen und Schauspielern ausgehändigt werden sollte. Diese, oder zumindest eine Textänderung ist schließlich auch noch ins Soufflierbuch integriert worden. Sie befindet sich auf der zweiten Überklebung, welche die komplette Seite bedeckt. Das Papier ähnelt in beiden Fällen dem überklebten Blatt. Stehen in der Szene ursprünglich Selbstvorwürfe Desdemonas im Mittelpunkt, veranlasst sie nun, nach der Überarbeitung, Aemilia möge „diese Nacht meine Braut bettücher [!] auflegen“. Hier und an anderen Stellen wird damit nachträglich der Fokus auf den entscheidenden Zeitpunkt der Handlung gerichtet: die Nacht, in der Othello seine Frau ermordet – oder eben auch nicht. Auf eine gewisse Hastigkeit der Überarbeitung lässt dabei die visuelle Organisation des eingeklebten Blattes schließen, auf dem nicht nur die Angaben über Szene und Figuren mitten in Othellos letzte Replik aus der vorigen Szene eingefügt, sondern auch auf die rötlichen Unterstreichungen und sogar das Ausschreiben der Namen verzichtet wurde. Die Änderung der Schriftart ist gleichwohl beibehalten worden.

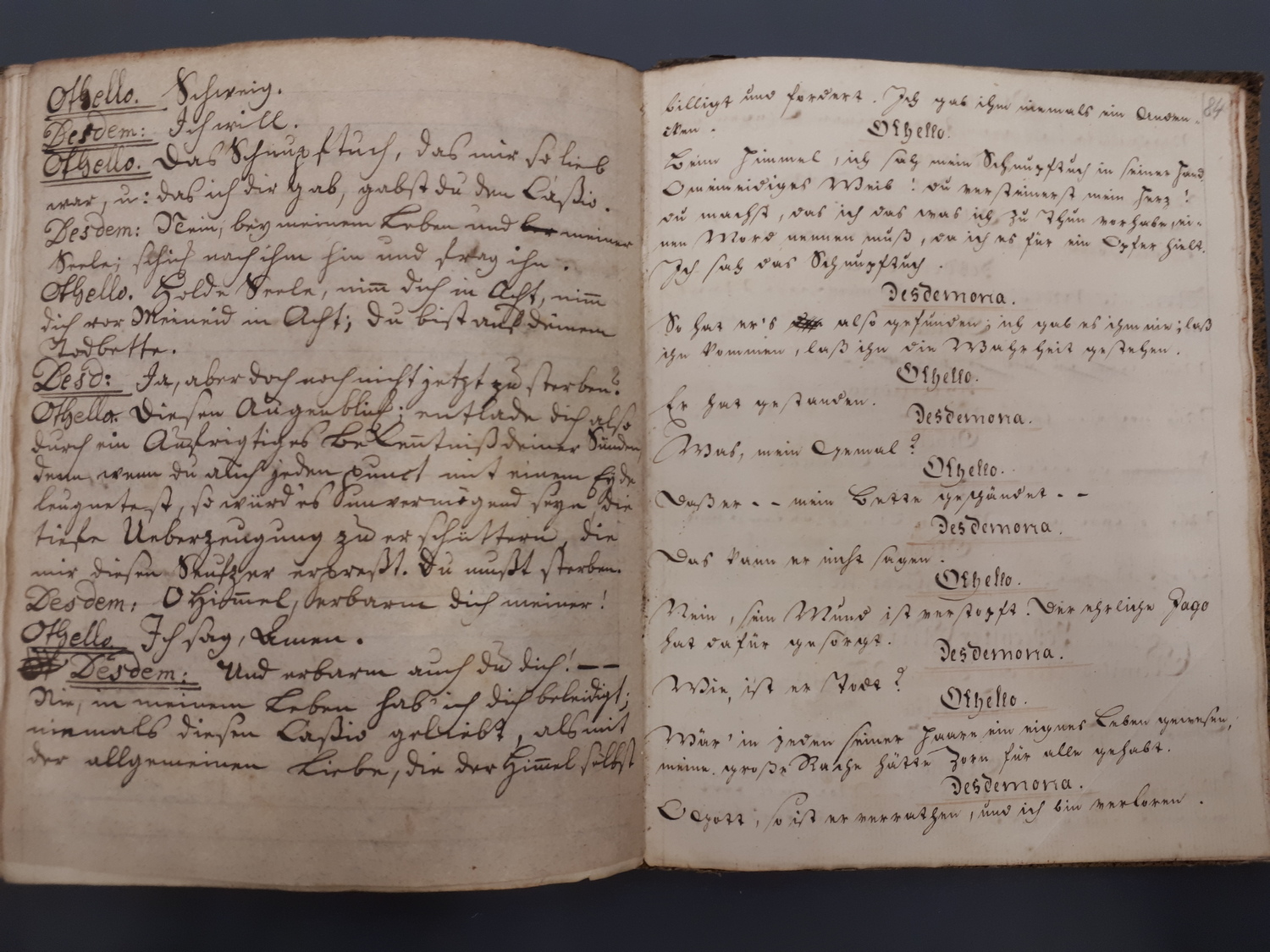

Eine solche veränderte Gestaltung findet sich auch am Beginn der fünften Szene des fünften Aktes, der von fol. 82r bis 83v auf einem dunkleren und etwas gröberen Papier geschrieben ist. Auf diesem lassen sich neben den vertikalen Linien an den Rändern auch noch horizontale Bleistiftlinien erkennen, die augenscheinlich als Schreibhilfe dienten (Abb. 4). Anders als bei der Überklebung aus dem vierten Akt handelt es sich hier jedoch nicht um eine Überarbeitung in Folge des Premierenskandals. Das Blatt ist als viertes von vier Doppelblättern einer Lage regulär ins Buch eingebunden und folgt auch inhaltlich nicht dem Tenor der späteren Änderungen.

Eine nachträglich eingefügte Szene, die Desdemonas Rettung vorbereiten soll, findet sich auf fol. 78r, einer ursprünglich freien Seite, die zwischen zwei Aufzügen gelassen wird. In Folge dieser Ergänzung, auf die zusätzlich eine kleine Zeigehand hinweist, ist dann auch das eigentlich auf fol. 77v angekündigte Ende des vierten Aufzugs durchgestrichen und auf das folgende Blatt verlagert (Abb. 5). Am neuen Ende dieses vierten Aufzugs bleibt Aemilia alleine auf der Bühne zurück, äußert in einem Monolog eine mehr als begründete Sorge um ihre Herrin und sinnt auf einen Ausweg.

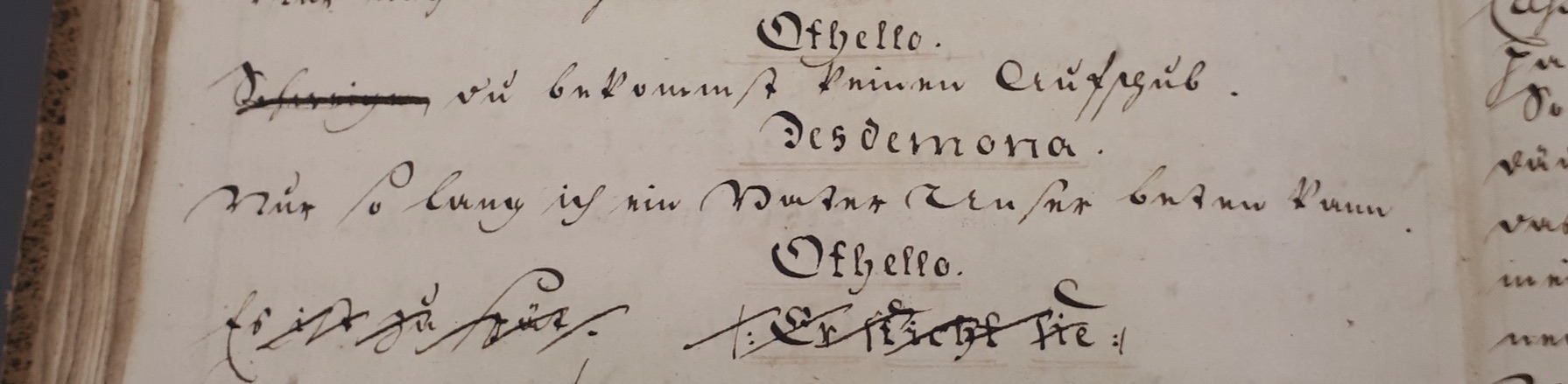

Die inhaltlich gewichtigste Änderung findet sich jedoch wenig später, auf fol. 84v, in der entscheidenden Szene zwischen Othello und Desdemona. Hier kommt es eigentlich zu dem mörderischen Akt, im Soufflierbuch angezeigt durch die Regieanweisung „Er sticht sie“. Da Desdemona jedoch im Zuge der Überarbeitung nicht ermordet werden und das Stück ein Happy End erhalten soll, fällt dieser Vorgang auf der Bühne weg – und wird im Soufflierbuch schlicht durchgestrichen (Abb. 6). In sechs dünnen Tintenstrichen manifestiert sich so die größtmögliche Veränderung der dramatischen Handlung.

Wie genau allerdings das neue Ende des Stückes ausgesehen hat, bei dem offenbar Aemilia eine entscheidende Rolle zugekommen ist, wissen wir nicht. Nach fol. 84v brechen die Überarbeitungen ab. In der Forschung wird vermutet, dass die den Schauspielerinnen und Schauspielern ausgehändigten, geänderten Partien nicht mehr ins Soufflierbuch übertragen oder nur in Form loser Blätter beigefügt wurden. Eine vollständige Überarbeitung des Soufflierbuches ist also ausgeblieben, höchstwahrscheinlich, weil der Versuch, die Produktion mit einem glücklichen Ausgang des Stückes zu retten, misslang. In ihrer überarbeiteten Form wird Schröders Othello-Adaption bloß noch zweimal aufgeführt – und verschwindet dann vom Hamburger Spielplan.

Literatur

-

Häublein, Renata (2005), Die Entdeckung Shakespeares auf der deutschen Bühne des 18. Jahrhunderts. Adaption und Wirkung der Vermittlung auf dem Theater, Tübingen: Niemeyer.

-

Maurer-Schmoock, Sybille (1982), Deutsches Theater im 18. Jahrhundert, Tübingen: Niemeyer.

-

Neubacher, Jürgen (2016), „Die Aufführungsmaterialien des Hamburger Stadttheaters“, in Bernhard Jahn und Claudia Maurer Zenck (Hrsg.), Bühne und Bürgertum. Das Hamburger Stadttheater (1770–1850), Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 23–36.

-

Schütze, Johann Friedrich (1794), Hamburgische Theater-Geschichte, Hamburg: Treder.

-

Stone Peters, Julie (2000), Theatre of the Book. 1480–1880. Print, Text and Performance in Europe, Oxford [et al.]: Oxford University Press.

Beschreibung

Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg

Signatur: Theater-Bibliothek: 571

Material: Papier, 93 Blätter, Pappeinband

Maße: 16,5 × 20,5 cm

Herkunft: Hamburg, 1776

Zitationshinweis

Alexander Weinstock, Die Spuren des Skandals. Das Soufflierbuch von Friedrich Ludwig Schröders Hamburger Othello-Adaption

In: Wiebke Beyer, Karin Becker (eds): Artefact of the Month Nr. 5, CSMC, Hamburg,

https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/005-de.html